生態文明視域下韶關市紅色體育旅游轉型升級探析

于國亮

(韶關學院體育學院 廣東韶關 512005)

十九大明確指出建設生態文明是中華民族永續發展的千年大計[1],在習近平總書記“綠水青山就是金山銀山”的理念指引下,以及“碳中和”和“碳達峰”的戰略引導下,地域特色的產業生態文明轉型升級成為推進“五位一體”和可持續發展的重要思想武器。應把握生態經濟和文化優化升級契機,緊抓黨史學習教育,以紅色旅游資源為載體,體育旅游資源為依托,將體育旅游和紅色文化資源“捆綁”融合開發[2],形成富有地域多樣性的紅色體育旅游綠色生態產業,促進地域文化自信。韶關地處紅三角地區域,擁有豐厚的紅色文化旅游資源,是鞏固發展井岡山、中央蘇區的重要戰略基地和新四軍的發源地之一,也是廣東省內紅軍長征唯一的地級市。此外,韶關地處亞熱帶地區,是嶺南的綠色生態屏障,擁有豐富的高山、水上和民族體育生態旅游資源[3],近年來,結合紅色資源開發的馬拉松、騎行、徒步等群眾參與度高的戶外體育運動成為熱門,紅色體育旅游產業成為韶關黨史學習教育新平臺和新興旅游支柱產業。隨著政府和學界對產業生態文明建設的重視,基于生態化理念,分析韶關紅色體育旅游生態化轉型升級的重要性,發現生態文明路徑和考量下存在的優勢和弱勢,提出生態化轉型升級對策,探索出韶關紅色體育旅游產業的可持續發展具有重要理論意義。

1 生態文明視域下韶關紅色體育旅游產業轉型升級的重要性

習近平總書記強調抓生態文明建設,既要靠精神,又要靠物質[4]。新時代下生態文明轉型升級是人民日益增長的精神文化需求和物質需求,韶關紅色體育旅游生態轉型升級的重要性應既要滿足精神文化需求,又要推動經濟發展方式的轉變。

第一,滿足生態文明精神文化需求,實現美麗韶關和諧發展。綠色是韶關的底色,生態是韶關的名片[5]。然而韶關也面臨從傳統的農業經濟和礦業城市向生態化經濟轉變的巨大壓力,政府生態宏觀政策的人性化與人們生態思想意識的轉變還不能完全自適應。對此,韶關需要發掘自身優勢,積極打造“生態+”“體育+”和“紅色+”的復合型紅色體育旅游,努力推進韶關紅色體育旅游的產業生態化和生態化產業轉型,挖掘中華民族發展過程中愛國主義、永不言敗的紅色精神,以及艱苦奮斗、團結拼搏的體育精神。人無精神則不立,國無精神則不強。從精神意識上充分認識到韶關生態文明的關鍵性,意識到生態文明建設是關系人民福祉、關系民族未來的大計[6],韶關紅色體育旅游的生態化轉型才可以從根本上帶動生態文化體制改革,推進本地域的生態文明建設,增強全民環保意識和生態意識,實現美麗韶關和諧發展。

第二,推動新型旅游經濟發展方式的轉變,促進鄉村生態經濟振興。“綠色、紅色、古色”是韶關的底蘊優勢,借助紅色旅游和體育旅游高速發展帶來的紅利,引導原有依賴礦業資源粗放式經濟開發的形式向新型生態旅游經濟方式轉變,做到尊重自然,順應自然,保護自然。生態興則文明興,生態衰則文明衰[7],生態環境保護和經濟發展是辯證統一、相輔相成的,應該清楚認識到生態不代表落后,韶關的紅色體育綠色生態資源就是GDP,生態發展才是生產力的關鍵。韶關紅色體育旅游產業的資源開發很大一部分依附于相對偏遠的鄉村地區的紅色資源和山水資源,政府對紅色體育旅游生態化開發可以帶動鄉村生態基礎設施的升級,促進相關產業的空間格局、產業結構、生產方式和生活方式的改變,推動紅色體育旅游產業綠色生態低碳轉型和循環生態經濟降碳行動,推進多種產業融合發展,實現“綠水青山就是金山銀山”,促進韶關鄉村生態經濟振興。

2 生態化路徑下的韶關紅色體育旅游產業的優勢

2.1 生態化政策支持

生態文明建設是政府工作重要的組成部分[8]。2015 年中央政治局正式通過《關于加快推進生態文明建設的意見》,生態文明建設進入全面部署。2018年生態文明理念寫入《中華人民共和國憲法》,標志著生態文明建設進入制度化、法治化。2021年,國務院關于印發《“十四五”旅游業發展規劃》的通知,明確紅色體育旅游及多產業融合發展新局面。韶關市根據《廣東省人民政府關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的實施意見》,政府辦公室印發了《韶關市生態環境保護“十四五”規劃的通知》和《中共韶關市委關于制定韶關市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》,明確指出以生態保護為基、產業發展為要,持之以恒推動“生態+”融合發展[9]。2021 年頒布的《韶關市促進全域旅游發展扶持辦法》,提出積極主動推動韶關旅游產業生態文明快速健康發展。紅色體育旅游生態化既要充分利用國家的政策優勢,又要結合本地區的地域和文化特色制訂適應的發展規劃和綱要,適時推動生態轉型發展。

2.2 紅色體育旅游資源發掘

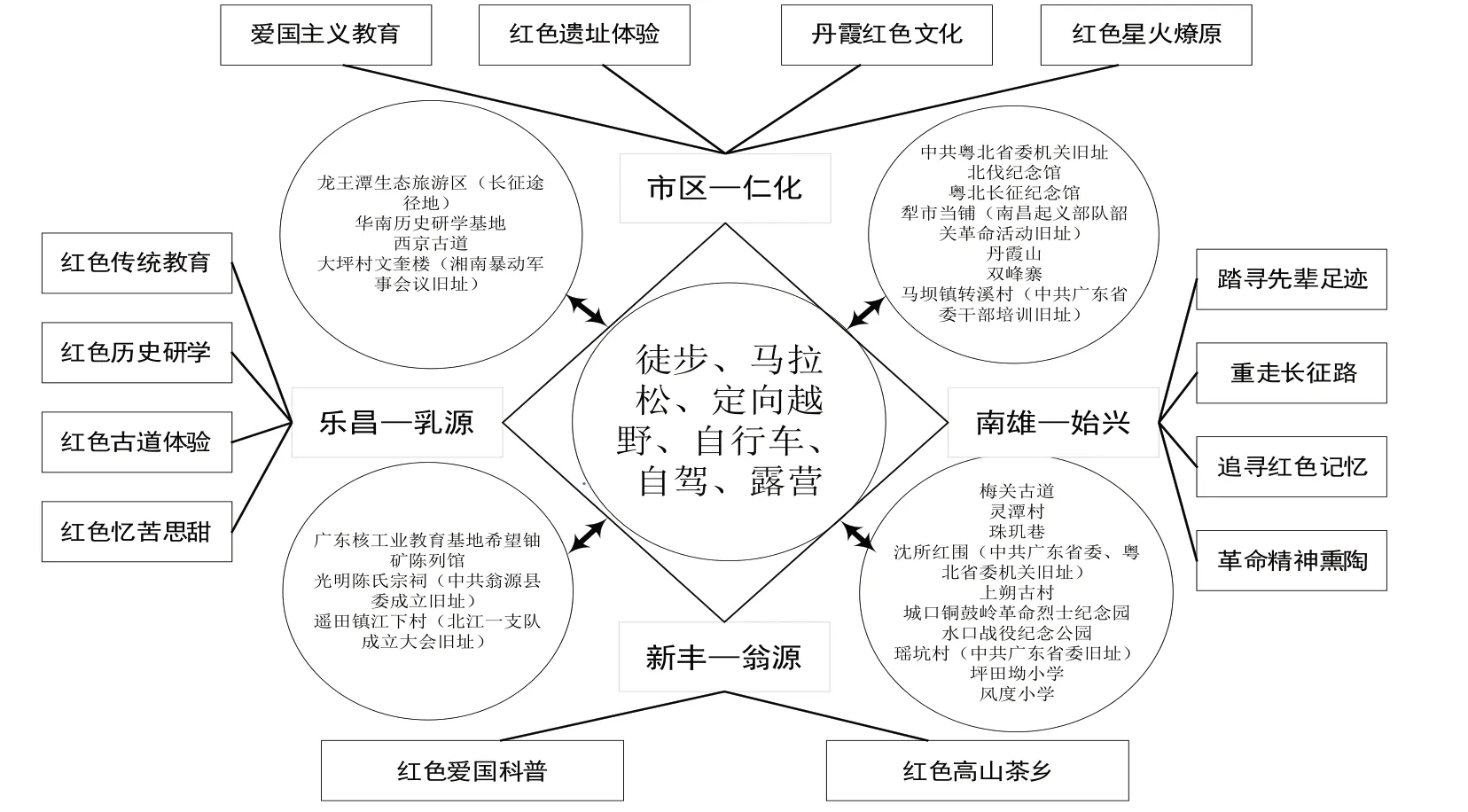

2020年韶關已認定的革命遺址共有1245處,其中被省認定的重要紅色革命遺址達502 處[10],這些資源為紅色體育旅游提供了大量紅色文化實物、史料支撐,部分紅色資源已開發形成了紅色教育基地。如圖1所示,近些年韶關劃分出4個主要紅色文化區域,開展不同紅色主題教育,針對性地拓展體育賽事和體育旅游活動,開發紅色文體旅結合項目,助力韶關紅色體育旅游達到新高地。

圖1 韶關市紅色體育旅游資源區域示意圖

2.3 社會生態發展整體布局

韶關緊鄰珠三角經濟圈,輻射長株潭經濟圈,是南北交通的大動脈,立足“一環五橫四縱”交通網和丹霞機場的投入使用,打造了粵湘贛高鐵一小時生態旅游經濟圈。截至2025年,韶關各市(區、縣)需要建成2家以上高星級標準酒店,同時預計實現當年接待旅游總人數8745.6 萬人次左右,旅游業總收入達1285.5 億元[11]。韶關擁有宗教文化、歷史文化、民族文化和紅色文化等自然資源和人文資源單體共903個,資源豐富且生態基底強,擁有4 個國家級森林公園、2 個國家濕地公園和5 個省級森林公園。目前,全市森林覆蓋率達74.43%,有林地面積137.05萬hm2,森林儲積量9652.39萬m3,礦山石場復綠項目6個、復綠面積58.4hm2。隨著南嶺、丹霞山國家森林公園和深渡水國家濕地生態公園的建設,緊抓國家長征公園紅色教育,大力開發戶外體育運動天堂,可以擦亮紅色體育旅游生態品牌,守護好綠水青山,筑造嶺南生態屏障。

3 生態化考量下的韶關紅色體育旅游產業的弱勢

3.1 宏觀生態政策機制不完善,競爭力不強

韶關在2016年發布了旅游產業發展規劃,2022年出臺了全域旅游扶持辦法,積極推進旅游相關產業發展,但對比國家文件精神相關要求,韶關在政策制定上的定位雖準,但是啟動稍晚。韶關紅色旅游資源數量繁多且種類齊全,近些年開發了南雄梅嶺、仁化雙峰寨和中共省委舊址等重要的紅色教育示范基地。紅色體育旅游產業的開發得力于紅三角歷史文化遺址和緯度方面的地理資源,同時造成了同資源類型的城市競爭,省外的贛州、瑞安、井岡山和省內的梅州、清遠等在紅色體育旅游的活動發展和研究利用方面都早于韶關,韶關周邊地域開發類型趨同壓力比較大,且受到政策扶持和經費等因素的影響,很多資源不能及時得到開發利用。

3.2 重經濟發展而忽略生態意識發展

韶關大力開發紅色旅游和“四大體育賽事”[12],綠色生態旅游成為經濟發展重要支柱產業。據市旅游局統計,2015年到2018年韶關全市接待游客增加1623萬人次,旅游總收入增加184億多元。隨著接待游客和收入的增加,筆者也發現,由于缺乏整體的思考與規劃,景區建設和比賽場地存在過度開發、破壞式開發和失衡式發展的情況。筆者探訪解粵北紅軍長征紀念館時發現,預約困難、游客密集的情況時有發生,游客的增加帶動了周邊酒店和農家樂的快速擴張,增加了周邊農村環境和地下水能源壓力,同時走訪丹霞山景區的相關酒店閱丹綠道的周邊村莊,以及觀察游客和居民時發現,村民和游客環保意識淡薄,不能主動做到垃圾分類,節能減排意識不強。

3.3 核心資源產業發展不均衡,消費水平不高

韶關正在創建國家森林城市,在2020 年廣東省公布的百強森林旅游特色線路和森林旅游新興品牌評選中,以11條線路和12個品牌入選,并且位居全省第一。但由于政府經費不足,交通條件有限,以及該區域對生態旅游資源的策劃、開發和營銷服務水平有限,產業化、集群化和接待能力不足。走訪發現,部分革命歷史紀念碑標語脫落,甚至損壞;羅圍古城堡遺址、木棉樹戰斗舊址周邊標識不清,開發力度不夠,鮮有人知。反觀丹霞山、中共省委舊址和紅軍長征紀念館,節假日經常人滿為患,作為核心旅游景點,重大節假日面臨很大的游客壓力。2013 年,韶關游客接待量2437 萬人,收入187.2 億元,對比廣州游客接待量15200 萬人,收入2202.39億元,韶關市旅游人數和市場規模雖然逐年遞增,但游客主體比較單一,大多數來源于珠三角一帶,方式以打卡式旅游為主,游客停留時間不長,住宿率不高,消費水平低,人均消費水平差距較大。

4 生態文明建設下韶關紅色體育旅游生態化轉型升級對策

4.1 完善生態建設體制機制,打造合作共生發展平臺

保護生態環境必須依靠制度和法治,做到有法可依,弘揚生態倫理道德,生態文明體制改革構成生態文明建設的制度保障和根本性要素[13],韶關需要在《韶關市生態文明建設規劃(2021—2035年)》下,制定和完善旅游領域相關的監督體制體系,體現旅游生態文明要求的目標體系、考核辦法、獎懲機制,明確政府政策引導,企業開發實施責任制,使之成為推進生態文明建設的重要導向和約束。旅游產業集群作為一個共生系統,能夠通過優勢互補,形成整體競爭的共生發展關系[14],運用生態共生理論可以很好地提升韶關紅色體育旅游生態化轉型升級。第一,尋找錯位資源共生。韶關紅色體育旅游發展相對滯后,面臨周邊城市的行業競爭、客源競爭和價格競爭,要敢于淘汰生態資源占用大、不適宜長期發展的旅游項目,強化紅色旅游資源和體育旅游資源的錯位發展,促進生態創新共生共榮發展。第二,發掘互惠利益共生。堅持以韶關紅色旅游的文化資源為主體,以戶外體育旅游的綠色資源為載體,在可持續發展和生態倫理道德的規范下,以戶外體育生態體驗和紅色文化生態教育為核心內容,促進老區生態產業多樣化,幫助老區人民脫貧致富,實現互惠共生關系。第三,開發合作產業共生。紅色體育旅游本身就是紅色文化和體育旅游相互融合的產品,兩者互利互惠又互相制約。韶關紅色體育旅游生態化轉型發展需要構建政府職能部門、旅行社、社團和相關企業資源共享,共同打造多產業合作的紅色體育旅游合作共生平臺。

4.2 強化生態文明理念,堅定紅色體育旅游生態發展目標

生態文明建設是中國共產黨永葆青春發展的根本大計,在吸取國內外以生態換取經濟發展帶來惡性循環的歷史教訓后,韶關紅色體育資源生態轉型發展目標必須依托習近平新時代中國特色社會主義的生態文明思想。首先,韶關紅色體育旅游生態化轉型升級應堅定以習近平新時代中國特色社會主義的生態文明思想建設和重要講話精神為行動指南,強化全民生態文明建設理念認知,養成生態環境保護意識,清楚生態文明建設跟每個人息息相關,自覺形成建設美麗中國的行為。其次,中國共產黨歷經磨難后,詮釋了體育強則中國強的道理,韶關擁有形式多樣的紅色遺址和紀念館,要將紅色旅游的教育功能和體育旅游的經驗進行創新性融合,通過重走長征路和紅色體育研學等形式強化群眾黨史學習教育,倡導勤儉節約,推行綠色低碳出行,以實際行動形成學史力行的生態文明健康生活方式和消費模式。最后,實現我國碳達峰、碳中和目標,應始終貫徹綠色新發展理念,旅游產業本身就是低碳產業,結合韶關紅色歷史遺址、森林公園、濕地公園等特色生態資源,整合富有禪宗文化、民俗文化和飲食文化等的區域旅游文化,建立融體驗性和教育性于一體的紅色體育旅游生態綠色發展新格局。

4.3 合理布局產業資源,推廣循環生態經濟模式

生態文明建設“十四五”規劃下,廣東省環境保護防污減排進入防治攻堅戰,以及低碳綠色轉型發展的重要轉折期,這也是推進建設美麗韶關的關鍵期。韶關需要立足粵港澳大灣區及周邊紅三角地區,以戶外運動探險、紅色教育研學和鄉村休閑娛樂為發展定位,圍繞“一核、二鏈、三旅”的總體發展布局,以韶關城市紅色體育休閑旅游為核心,依托戶外體育旅游產業鏈和紅色文化旅游產業鏈,開發南雄-始興重走紅軍長征體驗之旅,市區-仁化革命光輝紀念之旅,樂昌-坪石-乳源的紅色古道研學之旅,整合“食、住、行、游、購、娛”紅色體育旅游產業統一大市場,打造展紅色、強戶外、美鄉村的名片。生態旅游可循環經濟是實現生態旅游系統主客體和諧發展,實現生態環境有效管理和控制的重要模式。首先,抓小循環。韶關需要根據紅色文化遺址和體育旅游資源優勢,因地制宜,充分利用天然山水資源和可再生資源,加強生態監督與評估,構建保障體制,合理規劃場館建設和比賽,強化節能、減排、降耗的生態經濟建設可持續發展理念。其次,強中循環。市場規模不斷發展壯大需要創新,取代單一的旅行社—景區—餐飲業的傳統方式,并結合區域旅游內有機農業、地域文化,與多媒體相呼應,打造教育、休閑、體驗和環保于一體的紅色體育旅游產業鏈。最后,促大循環。堅持生態綠色發展理念,積極創建國家森林城市,加強紅三角區域城市紅色體育文化交流,賦能數字韶關功能,主動對接融入“雙區”和兩個合作區建設,加強體育旅游人才的交流和引進,發揮第三產業的紅色體育優勢,強化地域消費能力。

5 結語

紅色體育旅游融合了紅色文化和體育旅游元素的綜合學科,許多學者從資源開發利用、經濟發展的角度研究了其開發價值和利用價值,不過從體育旅游開發和紅色文化交叉的角度,研究生態化轉型升級還是較新的課題。該文通過分析生態文明下物質和精神方面對韶關生態化轉型的重要性,從生態化路徑和生態考量的角度分析了韶關紅色體育生態化轉型的優勢和弱勢,運用生態系統理論提出了對應的發展對策。另外,紅色體育旅游的生態化轉型升級面臨跨部門多、綜合開發技術難度大的問題,今后還需要收集更多的數據,跟蹤評價生態化下自然生態資源和社會發展狀況,尋找適合韶關紅色體育旅游生態轉型的規律,在實踐中進一步改進,有效指導紅色體育旅游生態轉型的合理規劃和可持續發展。