基于SWMM的廣州市某泵站優化調度數值模擬研究

王 敏,魏鉑佳,趙應鳳

(1.中水北方勘測設計研究有限責任公司,天津 300222;2.天津市水務工程建設事務中心,天津 300204)

1 研究背景

隨著中國地區城鎮化進程加快,城市人口快速增加,不透水建筑物表面積大大增加,導致透水面積降低,極大改變了城市地區的水文特征。近些年,城市內澇問題時有發生且日益嚴重,城市防洪排澇已成為社會的一個重要研究領域。城市排澇泵站運行方式的優化調度,對緩解城市內澇起到了重要作用[1]。

針對城市排澇泵站等調蓄設施的優化設計及調度,國內學者做了大量研究并取得了豐富的成果。付瀟然等以城市蓄水池為研究對象,綜合水文水動力模型及推理公式,開展了蓄水池容量的優化設計模擬研究,結果表明,優化方案可有效減輕區域排水的峰值流量,緩解城市內澇。羅佳杭等[2-3]基于 SWMM 模型構建機場排水模型,通過模擬調蓄設施的不同運行方案,指出優化調蓄設施的優化調度對緩解機場內澇效果顯著。薛英文等[4]通過分析調蓄池對雨水的截留效果,優化了調蓄池的容積,提高了泵站效率;曹萬春等[5]提出了海綿城市優化布設方案,通過優化布設調蓄池等設施,實現了校園徑流總量的有效控制等。

據統計,國內外目前主流的城市內澇模擬模型有MIKE FIOOD、STORM 和 SWMM[6-7]。在分析研究短歷時暴雨過程的應用中,SWMM 具有模擬效果好、計算成果所需的數據資料相對較少等優勢,被國內外學者廣泛關注和應用[8]。上述研究過程中,針對排澇泵站現狀調度方案及優化調度方案對比分析的研究仍不多見。因此本文擬采用 SWMM 模型,對廣州番禺區現有排水管網及泵站,在各設計暴雨情景及不同調度方案下的運行效果開展數值模擬研究。

文章主要針對現有泵站的運行方案進行優化調度設計,通過模擬在現有調度方案及優化調度方案下泵站的運行狀態,對比不同方案下泵站蓄水池的水位過程、泵站運行時間及周邊溢流井點數量的變化,從而分析泵站在不同調度方案下應對暴雨的能力,以期為泵站的高效運行提供科學的指導方案。

2 研究區和數據資料

2.1 研究區概況

選取泵站位于廣州中南部番禺區。番禺區東臨獅子洋;西與佛山市南海區、順德區相鄰;南鄰沙灣水道,與南沙區接壤;北隔瀝滘水道與珠江干流,與海珠區和黃埔區相接。番禺區總面積530km2。番禺區境內地勢平坦,地勢由北、西北向東南傾斜,北部主要是50m以下的低矮丘陵,南部是連綿不斷的三角洲平原。區域內城市內澇現象時有發生,因此開展番禺區內泵站的優化調度,對緩解區域內澇十分必要。

2.2 數據資料

管網數據主要包括研究區內檢查井、管道、出水口等的基本參數信息。基于Arcgis軟件進行數據預處理,開展管網相關數據的合理性分析及修正。泵站數據包括泵站、蓄水池等的結構設計參數及泵站的現狀運行方案等信息,相關數據均來自泵站運行管理單位。地表數據主要包括土地利用類型和高程數據。土地利用類型數據通過下載高分辨率影像來解譯獲取。從圖新地球軟件獲取分辨率相對較高的研究區域衛星影像資料,通過 ArcGIS 軟件進行預處理,在軟件中將所用影像資料按其功能和定位分為房屋、道路、水體和植物。通過上述數據處理,獲得本文研究內容所需要的主要土地利用類型數據。此外,高程數據來源于當地業務主管部門,精度為5m×5m,進一步通過 ArcGIS 軟件的坡度分析工具獲取研究區域的坡度數據參數。

3 研究方法

文章采用SWMM模型模擬城市暴雨徑流過程。建模過程中,首先對檢查井及管網數據進行概化,并基于概化井點進行子匯水區劃分,從而建立研究區 SWMM 模型。

SWMM模型主要包含水文模擬及水力模擬兩部分。水文模擬的核心思想是對城市地表產匯流過程進行模擬,具體包括地表徑流計算和地表入滲計算。地表徑流計算部分選取非線性水庫方法計算所有子匯水區的徑流量;地表入滲計算則主要模擬雨水穿過具有滲透性土層過程。霍頓入滲模型、格林-安普特入滲模型和徑流曲線數值入滲模型[15]是常用的三種入滲模型。文章擬采用霍頓入滲模型,其數學原理如公式(1)所示,即假定雨水在土層中的最大下滲率隨時間呈現指數關系下降至最小值。

式(1)中:f為下滲率,mm/s;fe為穩定入滲率,mm/s;f0為初始土壤含水量相對應的下滲率,mm/s;ft為穩定下滲率,mm/s;k為下滲能力隨時間的遞減系數;t為下滲歷時,s。

水力模擬主要模擬地表產流通過檢查井進入排水管網系統后的流動過程,管渠匯流演算原理采用水力學方法進行求解。恒定流演算、運動波演算和動態波演算[16-18]是當前水力模擬過程中常用的三種計算方式。上述三種計算方式中,動態波法采用求解完整的一維圣維南流量方程組進行管網中水流流量計算,其計算結果較恒定流演算及運動波演算更為精確,因此文章采用動態波演算。具體求解方程組如公式(2)和公式(3)所示。

圣維南方程動量方程為:

式(2)、(3)中:Q為斷面流量,m3/s;A為垂直于 軸的橫斷面,m2;x為水流方向;S0為地面坡度;Sf為水流坡度;Vx為水流方向的橫斷面平均流速,m/s。

4 模型構建與情景設置

4.1 排水模型構建

文章的排水模型首先通過ArcGIS軟件對研究區域管道、排放口、檢查井及泵站等基礎數據進行概化處理,并結合泵站所在區域的地形等因素合理選擇研究區域的邊界范圍;其次根據泰森多邊形法進行了子匯水區的劃分;然后基于ArcGIS平臺對坡度、不透水率等基礎數據進行計算,完成模型基礎參數設置;最后模型概化為179個子匯水區、179個檢查井、泵站1座及出水口1個。集成上述基礎數據,通過SWMM軟件模擬泵站在不同降雨重現期下,現狀調度及優化調度兩種運行方案下的蓄水池的水位過程、泵站的運行時間及研究區域溢流井點個數的變化,從而定量揭示泵站運行方式對城市排水的調節作用。

4.2 設計暴雨情景

為深入表征泵站不同調度方案下的排水及減澇效果,文章基于廣州暴雨強度公式,如公式(4)所示,構建了P=1、P=2、P=3、P=5、P=10、P=20、P=30、P=50共計8種重現期下2h的芝加哥雨型作為研究區域的降雨輸入。其中,降雨的雨峰系數為 0.4,計算時間步長為 1min,設計暴雨強度的計算公式為:

式中,q為設計暴雨強度,L/(s·hm2);p為設計重現期,a ;t為降雨歷時,h。

5 模擬結果分析

5.1 泵站現狀運行方案模擬結果分析

泵站現狀運行方案為:啟動水位為6m,停泵水位為1m。下面就該方案下的上游管網溢流井點位置及泵站蓄水池水位過程進行計算結果分析。

5.1.1 上游管網溢流井點位置分析

通過提取SWMM模擬結果,并且結合ArcGIS軟件分析,得到了不同重現期下檢查井淹沒情況。研究區域遭遇重現期為1a一遇的暴雨時,部分區域的檢查井就會出現溢流現象,并且呈中間多兩端少的趨勢。隨著降雨強度的增大,研究區左右兩側被淹沒的檢查井會隨之增多。

5.1.2 蓄水池水位過程

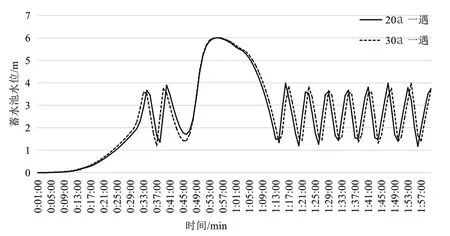

通過對比泵站現狀運行方案下,20a及30a一遇降雨條件下泵站蓄水池水位過程的模擬結果可知,不同重現期蓄水池水位過程,見圖1。每個時段所對應的蓄水池的實時水位在30a一遇暴雨情境下蓄水池的水位>6m且有溢流產生,證明蓄水池無法承受該時段降雨強度;20a一遇暴雨情景下,蓄水池的水位≤6m且并無溢流;以上結果表明該泵站在現狀調度方案下,實際的排水防澇能力僅能夠抵御20a一遇的降雨。

圖1 不同重現期蓄水池水位過程

5.2 泵站優化調度方案

5.2.1 優化方案設計

基于泵站現狀調度方案的計算結果分析,為提高泵站抵御降雨的能力,可考慮通過調整泵站的啟閉水位,從而改善蓄水池在30a一遇暴雨條件下的溢流現狀。文章擬采用降低排澇泵的起泵水位方案,具體的啟停水位設置如下:泵站中兩臺排澇泵泵的啟泵和停泵水位均分別設置為1m、0.5m。基于優化后的調度方案,采用swmm模型進行數值模擬,通過對比分析優化前后蓄水池的水位過程、泵站的運行時間及上游溢流井點的個數,來分析優化方案的科學性及優勢性。

5.2.2 不同方案模擬結果對比分析

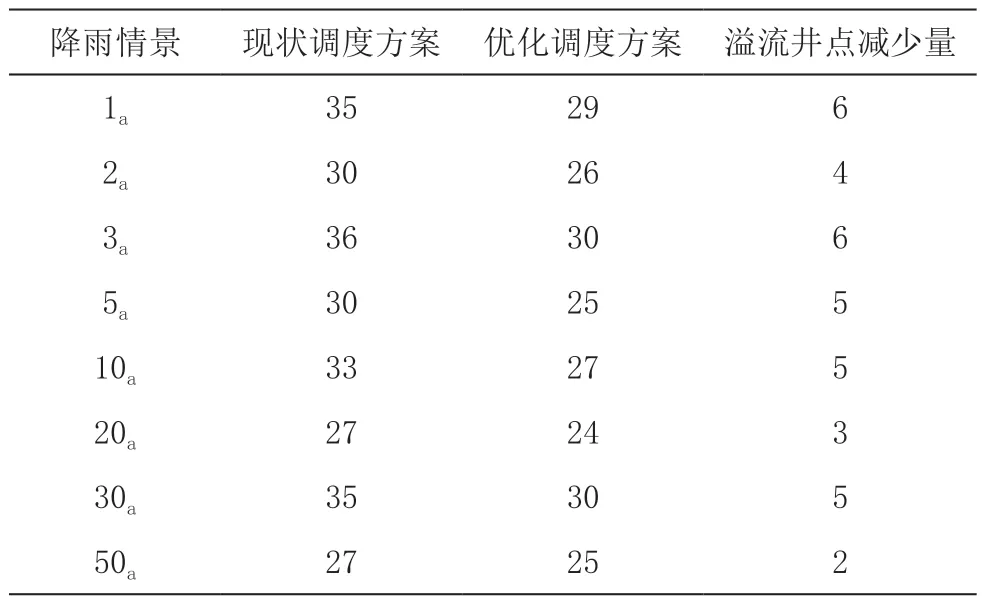

泵站現狀調度方案及優化調度方案后的溢流井點個數的變化,溢流井點個數變化對比表,見表1。通過表1可知,在各降雨情景下,泵站的優化調度方案較現狀調度方案溢流井點個數均有不同程度的降低,減少個數在2~6個之間,優化效果明顯。

表1 溢流井點個數變化對比表

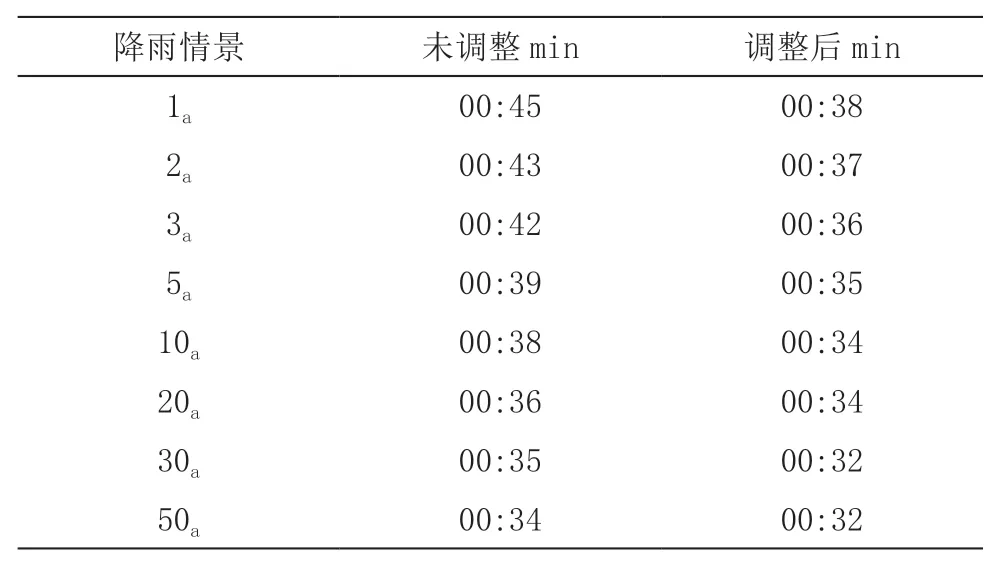

泵站現狀調度方案及優化調度方案后排澇泵啟動時間的對比,結果顯示排澇泵在優化調度方案較現狀調度方案的工作時間提前了約4min,泵站啟動時刻對比表,見表2。

表2 泵站啟動時刻對比表

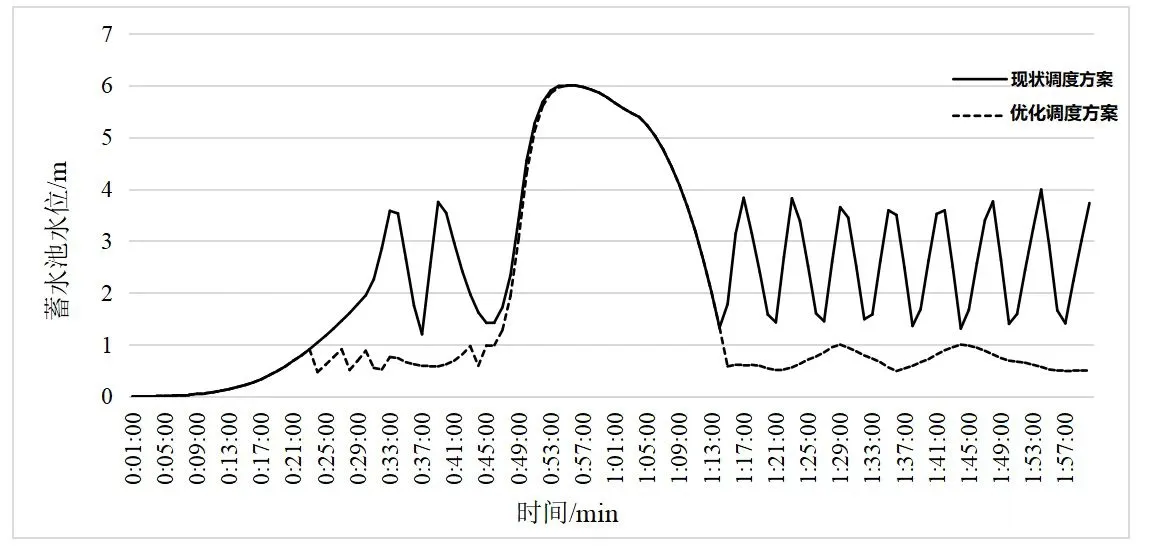

泵站現狀調度方案及優化調度方案后在30a一遇暴雨情景下蓄水池平均水位的變化過程,30a一遇蓄水池不同調度方案下蓄水池水位對比表,見圖2。由圖2可知,泵站在優化調度方案下較現狀調度方案蓄水池水位顯著降低,且未發生溢流。

進一步表明,優化調度方案實施后,能夠將泵站現狀抵御20a一遇降雨的能力提高到抵御30a一遇降雨的能力,說明優化調度方案排澇效果明顯。

圖2 30a一遇蓄水池不同調度方案下蓄水池水位對比表

6 結 論

文章以廣州市番禺區某泵站周邊為研究區域,通過建立SWMM模型模擬了不同降雨重現期下泵站在現狀調度方案及優化調度方案下泵站的排水狀況。通過對比不同方案下泵站周邊溢流井點分布情況、蓄水池的水位過程變化及排澇泵站的運行時間得到以下結論:

1)泵站的優化調度方案較現狀調度方案下檢查井的溢流井點個數均有減少,減少個數在2~6個之間。

2)泵站在優化調度方案下較現狀調度方案蓄水池水位顯著降低。

3)優化調度方案實施后,泵站運行時間有較小程度增加,能夠將泵站現狀抵御20a一遇降雨的能力提高到抵御30a一遇降雨的能力,優化效果顯著。

4)通過優化城市排澇泵站的調度方案,能為緩解城市內澇問題提供有效手段。