城市公園空間活力的影響因素及內在機制 ①

金貴琳, 毛超

重慶大學 管理科學與房地產學院, 重慶 400045

新型城鎮化戰略強調“以人為核心”, 隨著生活方式和消費結構的變化, 城市公共空間的品質對居民生活質量的影響越來越大. 城市空間活力在宏觀意義和微觀表現兩個層面上體現空間品質[1]. 我國城鎮化正處于提質發展的新階段, 城市公園作為一種新型的城市公共空間, 是滿足城市居民日常休閑活動、 促進城市人文關懷和維持城市能量平衡的重要載體[2-3]. 截至2019年末, 我國城市公園的數量已高達18 038個. 城市公園潛在效益的實現高度依賴于城市公園的使用頻率[4], 一味地重速度和重規模是我國城市公園建設存在的主要問題. 這直接影響了供給空間與居民需求的匹配, 出現了城市公園利用率低、 參與性差[5]的實際情況. 因此, 如何打造一個與居民行為活動需求相匹配、 對居民有吸引力、 極具活力的城市公園空間是當前提升城市公共空間品質建設急需解決的問題.

城市公園空間活力是城市公園空間環境對居民聚集能力、 評價城市公園環境質量和空間活動多樣性的體現[5]. 明確影響城市公園空間活力的因素及其內在機制可以科學地評估城市公園的綜合績效. 近年來, 對城市公園的研究主要集中在城市公園可達性[6-7]、 居民偏好及滿意度[8-9]、 使用者行為[4,10]和健康狀況[11-12]以及城市公園空間活力[13-14]等方面. 現階段對其他公共空間(如街道)的量化研究較為廣泛[15], 而對城市公園空間活力的量化研究相對較少, 大多數研究側重于定性分析活力的構成及影響因素[16], 少數已有的量化測度也多以“數量”為評價依據, 采用空間人流密度、 活動規模或停留時間作為測度指標[17-18], 缺乏對活動類型及空間環境交互聯系的考慮, 導致了評價視角單一且對活力多樣性體現不足的局限. 因此, 有必要對城市公園空間活力的影響因素及內在機制進行深入研究, 以期為城市公園利用率和滿意度的提升提供理論指導.

本研究旨在通過增加活動的“質量”如活動類型和滿意度等更全面地體現城市公園空間活力的內涵, 并引入居民的“行為活動”作為中介變量, 分析空間環境及居民的行為活動特征對活力的影響, 以揭示城市公園空間活力的內在機制. 首先, 通過已有研究及預調研結果, 提煉出城市公園空間活力的主要影響因素并構建理論模型; 其次, 建立城市公園空間活力影響機制結構方程模型, 確定該模型的潛在變量和中介變量, 形成結構方程模型的基本假設; 最后, 通過問卷調查和現場觀測進行數據收集, 利用結構方程模型進行驗證, 探索城市公園空間活力影響路徑. 城市公園空間活力的深入研究能為城市公園的規劃建設和管理提供指導意見, 也為其他城市公共空間的利用率和活力的提高提供參考.

1 研究方法

1.1 城市公園空間活力影響機制構成和理論模型

1.1.1 城市公園空間活力影響因素

城市公園的空間環境本身不能形成活力, 只提供人們活動的場所, 并對人的行為活動產生一定的影響. 從人與環境的關系看, 可以將公共空間活力剖析為實體環境(內在)和人的行為(外在)兩個維度, 這與已有研究中活力構成與活力表征概念相對應[13-15]. 根據城市公園空間活力的已有研究(表1), 結合預調研的結果, 本研究將影響城市公園空間活力的主要因素歸納為4個方面: 城市公園空間環境特征、 城市公園中居民行為活動特征、 居民人口學特征和生活環境特征.

表1 城市公園空間活力影響因素參考

1.1.1.1 城市公園空間環境特征

影響城市公園空間活力的空間環境特征包括物理及心理環境, 物理環境主要有自然景觀和人工設施, 心理環境是指居民對城市公園空間的感知要素[27]. 其中, 自然景觀包括植物、 喬灌木和草坪等要素, 表現為植物種類、 綠化景色的觀賞性、 地形起伏和遮陰喬木數量等[5]; 人工設施是城市公園內各類行為或活動場地的設施配置, 休息設施數量、 活動設施的種類和數量、 遮蔽設施的配置等要素將顯著影響居民訪問城市公園的持續時間和頻率[28]; 空間感知要素是居民對城市公園環境的主觀感受, 空間的舒適性、 安靜程度、 潔凈程度和設施維護情況等環境要素感知良好是居民進行各類活動的基本保證[28-29].

1.1.1.2 城市公園中居民行為活動特征

居民的行為活動直接影響城市公園空間活力, 通過分析前期預調研的結果, 并參考現有的研究成果[30], 本研究把居民的行為活動具體概括為健身行為、 娛樂行為和交流行為三類. 健身行為主要是居民利用城市公園設施和場地進行個人或集體的戶外活動, 比如跑步、 場地運動如球類運動和太極、 設施運動等; 娛樂行為主要包括賞景、 游戲活動、 自由活動, 如帶孩子玩或拍照等; 交流行為則是閑坐聊天、 靜坐觀看、 約會聚會等活動[11].

1.1.1.3 居民人口學特征

城市公園使用者的人口學特征(包括性別、 年齡、 職業、 受教育程度和收入等)直接影響其對城市公園游憩的抉擇, 是影響城市公園空間活力的重要因素.

1.1.1.4 生活環境特征

生活環境主要包括交通可達性[31-32]、 游園同伴類型和游園動機等, 這直接影響居民對城市公園的感知及利用.

1.1.2 城市公園空間活力影響機制構成

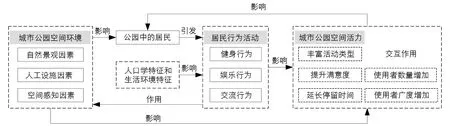

影響機制包含現象、 實體和活動三部分: 現象指系統運行產生的作用或效應呈現的特征; 實體是發揮作用的影響因素; 活動指實體(影響因素)間在現象產生過程中所起的交互作用[33]. 城市公園空間活力的影響路徑是影響機制系統中交互作用的表現, 居民行為活動與城市公園環境交互聯系過程中產生城市公園空間活力. 當城市公園空間環境具備適當的活力時, 城市公園內活動人數增加、 人員停留時間變長, 促使城市公園內活動類型增多、 居民游憩滿意度提升, 這是城市公園空間活力影響機制系統運行結果所呈現的特征. 因此, 根據城市公園空間環境、 居民行為活動及城市公園空間活力的內在關聯, 本研究構建了城市公園空間活力的理論模型, 從框架上可以將影響城市公園空間活力的路徑分為“城市公園空間環境→居民行為活動→城市公園空間活力”的間接影響路徑, 以及“城市公園空間環境→城市公園空間活力”的直接影響路徑(圖1).

圖1 城市公園空間活力的影響因素作用機理的理論模型

1.1.3 影響機制理論模型構建

根據對活力影響因素及相互作用關系的分析, 建立城市公園環境與城市公園空間活力因果關系的理論模型(圖2), 提出4組假設.

H1: 城市公園環境特征對城市公園空間活力具有顯著的正向影響;

H2: 城市公園環境特征對居民行為活動具有顯著的正向影響;

H3: 居民行為活動與城市公園空間活力具有顯著的正向影響;

H4: 居民行為活動在城市公園環境特征作用于城市公園空間活力時具有顯著的中介效應.

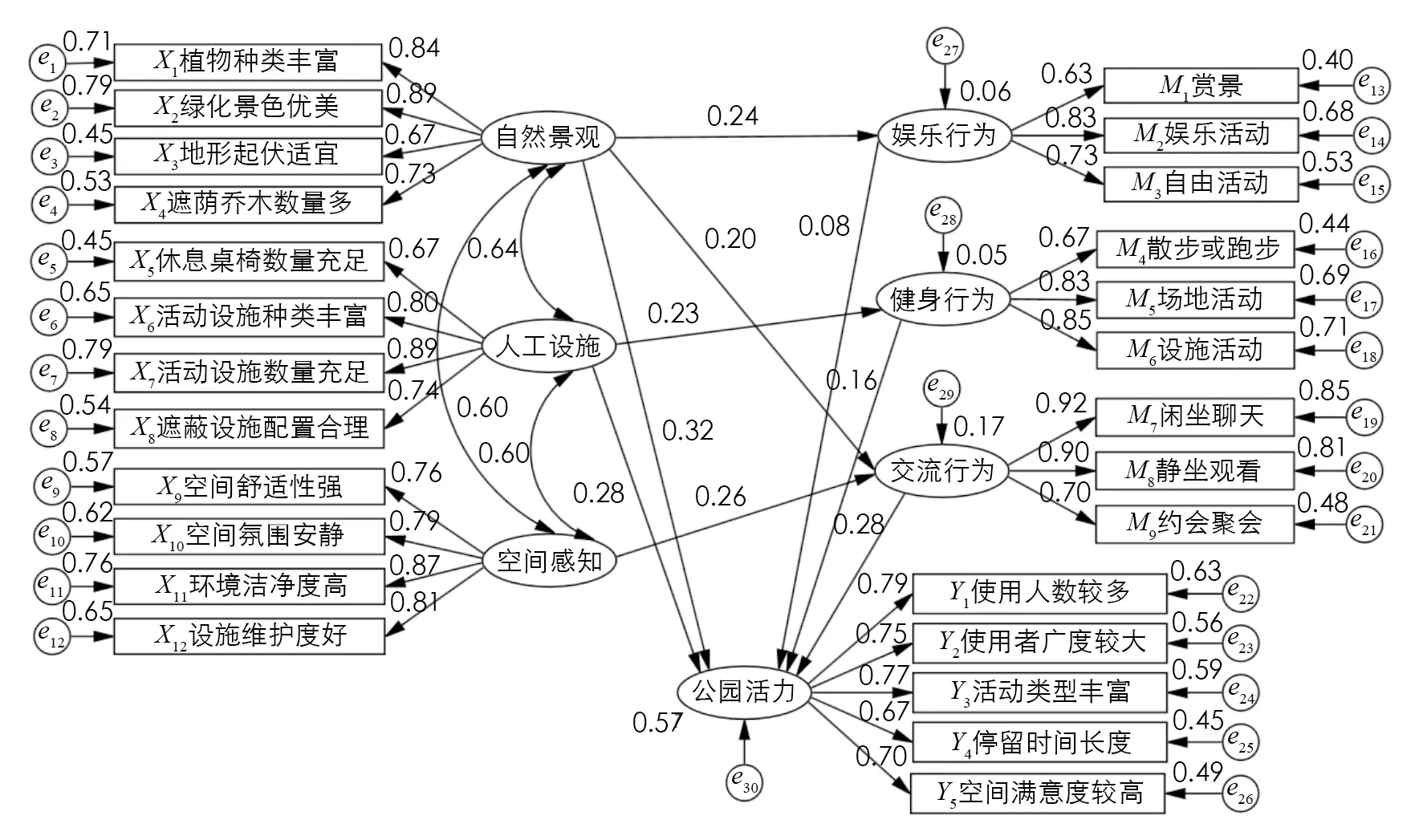

在此基礎上, 明確了結構模型的7個潛在變量, 為進一步深入分析, 構建了城市公園空間活力影響機制假設模型(圖3).

圖2 城市公園環境與城市公園空間活力因果關系的理論模型

1.2 量表設計與問卷調查

在實地調研前, 篩選出重慶市主城區具有代表性的城市公園. 選取樣本城市公園遵循4個標準: ①城市公園的數量適當, 根據綜合公園、 專類公園和社區公園數量的相對多少選擇相匹配的數量; ②城市公園性質, 以綜合公園為主, 由于專類公園和社區公園的服務功能和范圍相對有限, 不作為重點分析對象; ③城市公園的百度地圖累計到訪量和大眾點評評論量的多級組合, 覆蓋不同使用狀況的城市公園, 即使用人數較多、 適中和較少的城市公園; ④城市公園的面積和地理位置, 依據重慶主城區城市公園空間分布情況, 以城市公園密集分布區(內環)為主, 調研城市公園覆蓋到主城區各行政區, 并選擇面積相對適中的城市公園.

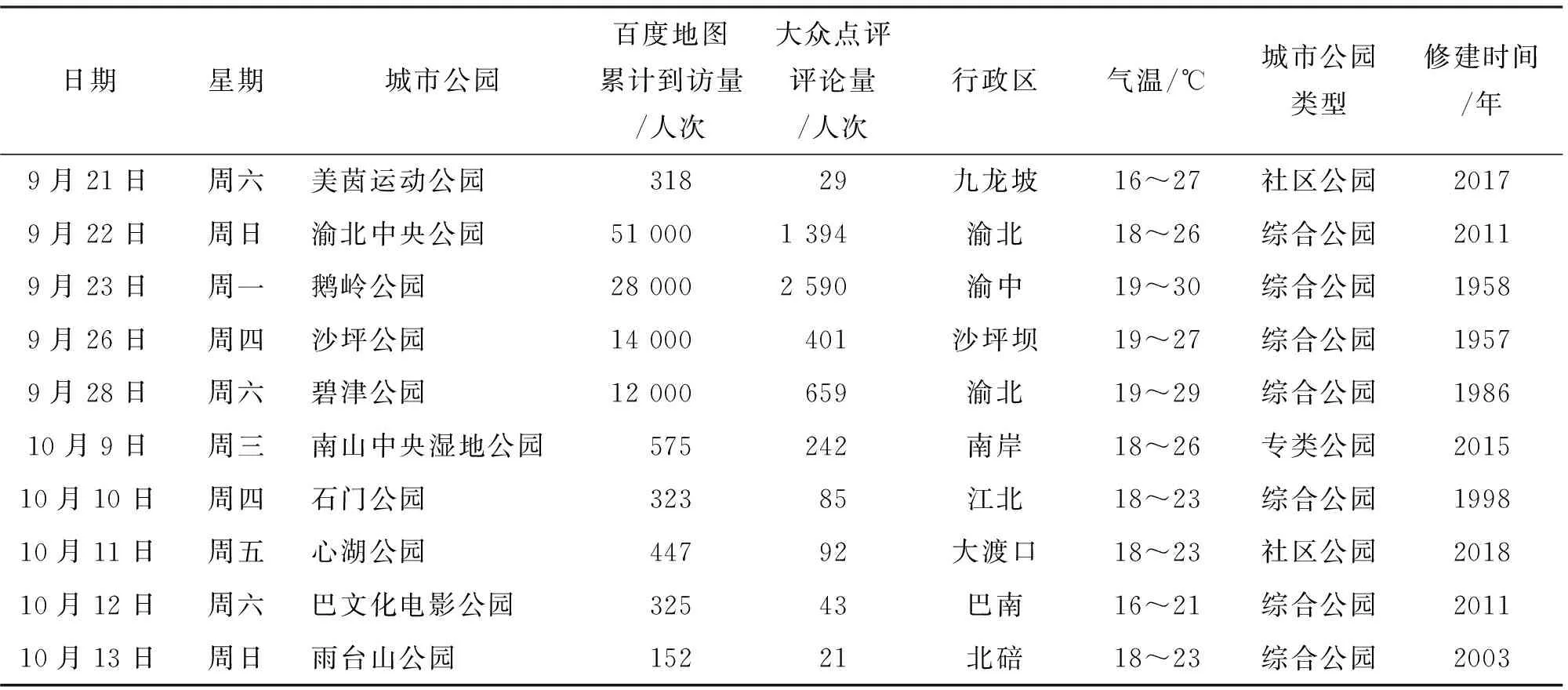

篩選重慶市主城區內10個典型的城市公園作為問卷調查地點(表2), 包括渝北中央城市公園、 鵝嶺城市公園、 沙坪城市公園、 碧津城市公園、 石門城市公園、 美茵運動城市公園、 南山中央濕地城市公園、 心湖城市公園、 巴文化電影城市公園和雨臺山城市公園. 覆蓋7個綜合公園、 1個專類公園和2個社區公園. 正式問卷調研歷時10 d, 時間為2019年9月21-23日、 26日、 28日, 10月9-13日, 工作日和周末的調查時間各占一半. 調研期間, 重慶主城區天氣狀況良好, 適合開展戶外活動.

表2 調查城市公園與時間等信息統計表

問卷包括兩個部分: 第一部分為圖3中7個潛變量的測量量表, 均采用Likert7級量表法(1為非常不同意; 7為非常同意); 第二部分為居民人口統計學和生活環境特征. 采取現場攔截填寫紙質問卷的方式, 發放并回收問卷共計550份, 有效問卷494份, 有效率89.8%.

2 結果與分析

2.1 樣本描述

調查樣本中, 女性占總調查樣本的51.8%; 年齡大于40歲的群體所占比例較高, 共占62.1%; 受教育程度以大專與本科為主, 占46.6%; 交通方式以步行、 公交車居多, 分別為48.2%和23.5%; 60.1%的居民到達城市公園所花費時間為10~20 min; 51.4%的居民與家人同行; 61.8%的居民以促進健康、 休息為游園動機.

2.2 量表內部一致性檢驗

運用SPSS25檢驗量表的內部一致性, 各潛變量的Cronbach’s α系數在0.772~0.878之間, 總量表的Cronbach’sα系數為0.895, 大于臨界閾值0.7[34], 說明量表的內部一致性較好.

2.3 信度與效度檢驗

在結構模型評估前, 對測量模型進行了檢驗, 運用AMOS24進行驗證式因素分析(CFA). 從表3可知, 所有構面的因素負荷量在0.631~0.924之間, 均高于臨界閾值0.5[35], 且達顯著; 組成信度(CR)介于0.777~0.881之間, 均大于臨界閾值0.7[35]; 各構面的平均方差提取量(AVE)在0.540~0.715之間, 大于臨界閾值0.5[35], 具有良好的收斂效度. 經區別效度分析, 各潛變量AVE的算術平方根均大于各潛變量與其他變量的相關系數, 說明量表的區別效度良好.

2.4 模型檢驗與修正

應用AMOS24對預設模型M整體擬合度進行分析(表4), 擬合指數中只有RMSEA和SRMR達到標準值, 其他指數接近于標準值, 模型可以接受, 需對模型進行修正. 在理論可行的基礎上, 模型修正可通過增加或刪除路徑使預設模型趨于合理, 本文通過刪除不顯著路徑以精簡模型, 刪除路徑后修正模型M1的卡方值未明顯增加, 各擬合指數無顯著變化, 說明刪除路徑可行.

表4 模型擬合指數

預設模型M的路徑系數如表5所示, 在0.05的顯著性水平上, 其中7條路徑的P值大于0.05, 且CR(t值)小于1.96, 說明這7條路徑并不顯著, H2a1的CR值為1.884, 接近1.96, 為分析中介效應保留了該條路徑. 精簡路徑后修正項1的整體擬合度仍未達到理想, 因此用Boolean-Stine Bootstrap來調整不符合多元正態的模型擬合度[36], 修正后的整體擬合度達到標準.

表5 預設模型M路徑系數檢驗結果

2.5 路徑系數分析

基于精簡路徑后的修正模型, 城市公園空間活力的影響路徑及其參數估計結果如圖4所示. 模型驗證結果顯示: H1a(β=0.32,t=5.78, S.E.=0.055), H1b(β=0.28,t=4.541, S.E.=0.061), H2a1(β=0.24,t=4.407, S.E.=0.054), H2c1(β=0.20,t=2.519, S.E.=0.079), H2b2(β=0.23,t=3.900, S.E.=0.06), H2c3(β=0.26,t=2.656, S.E.=0.096), H3a(β=0.08,t=1.976,p=0.023, S.E.=0.041), H3b(β=0.16,t=4.128, S.E.=0.039), H3c(β=0.28,t=9.000, S.E.=0.031), 其中, H2c1(p=0.006)和H3a(p=0.023)在0.05的水平上差異有統計學意義; H1a,H1b,H2a1,H2b2,H2c3,H3b和H3c的P值均小于0.001, 在0.001的水平上差異有統計學意義, 且正相關性與假設相符, 故上述9條路徑得到驗證.

圖4 城市公園空間活力結構方程修正模型標準化參數估計路徑圖

2.6 中介效應分析

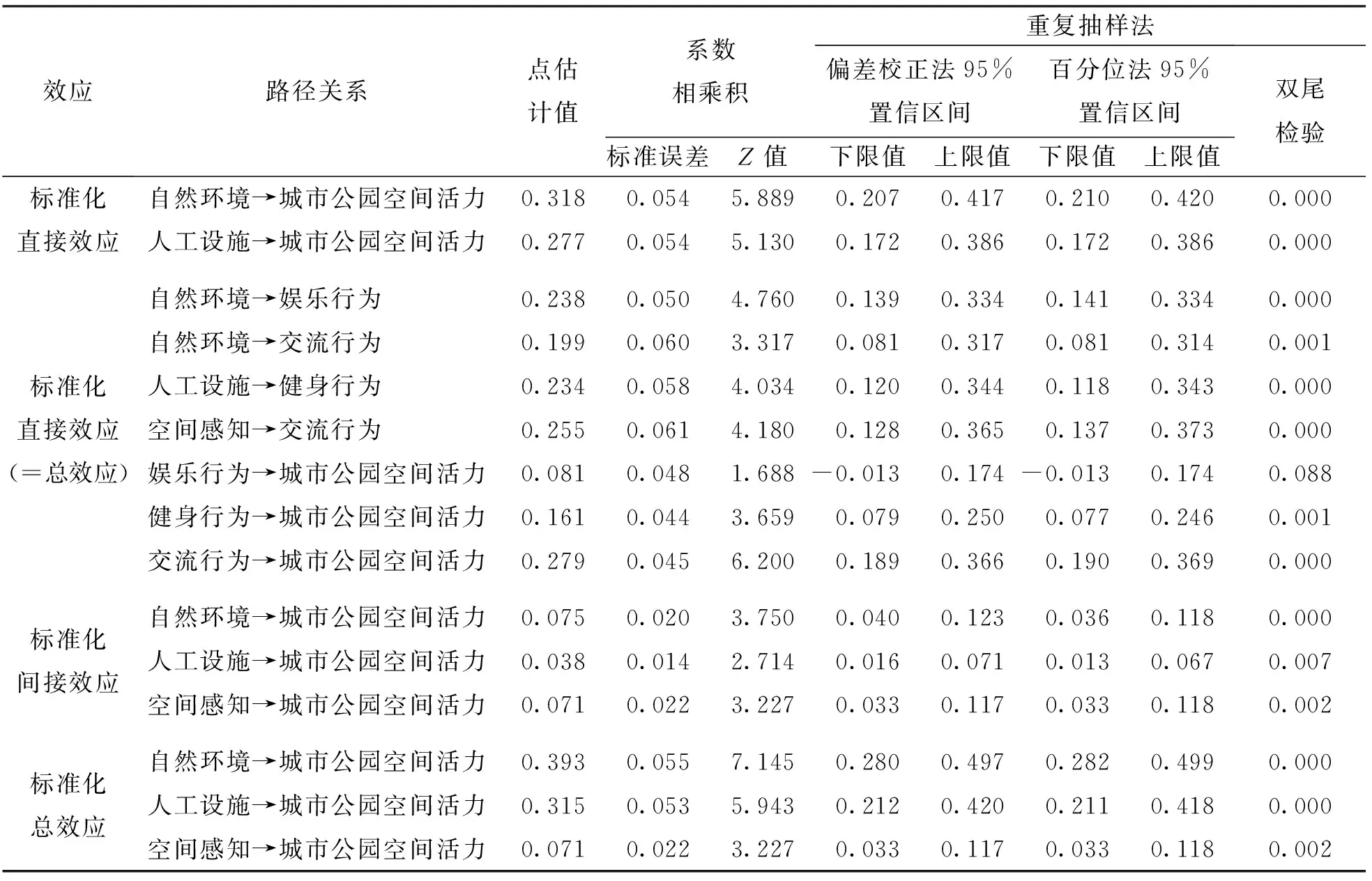

為探明城市公園空間環境特征通過中介變量(行為活動)對城市公園空間活力的間接影響, 使用2 000個Bootstrap樣本, 執行百分位Bootstrap和偏差校正Bootstrap方法估計95%的中介效應置信區間[37]. 參考普里徹和海耶斯[38]的研究, 計算了上下限的置信區間, 以檢驗中介效應顯著性, 如果置信區間不包括0, 說明相應的中介效應顯著. 從表6可知, 娛樂行為→城市公園空間活力(H3a)的置信區間包含了0, 表明娛樂行為與城市公園空間活力無顯著正向影響關系, 故自然環境通過娛樂行為對城市公園空間活力的中介效應不顯著; 自然環境和人工設施分別對城市公園空間活力的直接效應、 間接效應和總效應顯著, 說明是部分中介; 空間感知對城市公園空間活力的間接效應和總效應顯著且相等, 說明是完全中介.

表6 變量間的標準化直接、 間接和總效應檢驗表

3 討論與建議

3.1 城市公園空間活力的影響路徑

根據研究結果分析可知, 修正模型與預設模型的原假設存在一定差異, 原預設模型共有15條路徑, 但經驗證分析發現其中只有9條路徑與假設相符. 城市公園空間環境的3個維度和居民的三類行為活動對城市公園空間活力的影響方式和程度也存在差異. 對于城市公園空間環境, 其中自然環境特征具有三類影響路徑且總效應最為明顯, 人工設施具有兩類影響路徑且總效應次之, 空間感知僅通過交流行為間接影響且總效應最小; 對于居民行為活動, 其中交流行為是影響城市公園空間活力最顯著的中介變量, 健身行為次之, 娛樂行為對城市公園空間活力的中介效應不顯著.

故本研究提出建議: 在進行城市公園的建設和管理時, 應充分重視城市公園內自然環境要素, 豐富園內植物種類, 打造優美的自然環境風景, 為城市公園使用者提供良好的視覺享受; 并充分考慮使用者游憩城市公園的舒適性, 地形起伏設計應自然和適宜, 避免刻意追求地面高低層次感, 關注城市公園內行人道路及休憩設施等與遮陰喬木的搭配. 根據本研究調研及分析結果了解到, 目前由于居民較強的工作和生活壓力, 對自然和半自然環境的需求更加強烈, 其渴望能在具有自然環境特征的空間里與他人交流、 休閑放松. 故建議在城市公園內利用各類植物和設施, 為居民提供良好的交流和休閑空間, 這將極大提高居民的公共空間生活質量, 也能吸引更多的居民使用城市公園, 發揮城市公園的社會效益.

3.2 城市公園空間環境特征的活力效應分析

從修正模型的效應檢驗表(表6)可以看出, 城市公園空間環境特征選取的3個潛變量都具有活力效應, 按照對城市公園空間活力總效應值的影響程度呈現為“0.393(自然環境)>0.315(人工設施)>0.071(空間感知)”. 自然環境和人工設施通過直接和間接的方式對城市公園空間活力產生影響, 而空間感知只通過交流行為間接作用于城市公園空間活力, 并無直接影響.

3.2.1 自然環境

自然環境的直接效應為0.318, 間接效應為0.075, 說明城市公園自然環境特征與城市公園空間活力匹配度較高, 自然環境對城市公園空間活力的直接影響明顯, 并通過交流行為間接影響城市公園空間活力. 從觀測變量的貢獻來看, 自然環境中的2個觀測變量“X2”和“X1”的外荷載系數較大(分別為0.89和0.84), 是影響城市公園空間活力的重要因素. 優美的綠化景色和豐富的植物種類能夠促使居民在城市公園中閑坐聊天、 靜坐觀看和約會聚會等社會交往行為, 進而激發城市公園空間活力[39]. 對于賞景、 游戲、 樂器演奏、 拍照或帶孩子玩等自由娛樂活動而言, 高品質的自然環境特征是富有吸引力的影響因素. 在實地調研過程中發現, 居民對遮蔭喬木數量的關注與天氣密切相關, 有喬木遮陽的座椅使用率更高, 且受訪者們表示由于重慶地形的特殊性, 對城市公園地形起伏是否適宜更具有包容性.

3.2.2 人工設施

人工設施的直接效應為0.277, 通過健身行為的間接效應為0.038, 由此可見, 人工設施對城市公園空間活力的直接和間接影響均弱于自然環境. 人工設施潛變量中的觀測變量“X7”和“X6”的外荷載系數較大(分別為0.89和0.80), 對潛變量貢獻明顯. 居民關注游樂設施的數量和種類, 以滿足在城市公園內開展場地活動和設施活動. 此外, 合理配置的遮蔽設施和數量充足的休息桌椅等對提升居民健身行為也具有重要的作用, 休息設施決定了居民在城市公園中的停留時間長短, 其充足的數量能為居民在城市公園內休憩和停留提供條件, 這對激發和保持城市公園空間活力具有重要意義.

3.2.3 空間感知

空間感知的間接效應為0.071, 介于自然環境和人工設施的間接效應之間. 空間感知的觀測變量中, “X11”和“X12”的路徑系數較高(分別為0.87和0.81), 說明居民重視城市公園環境的潔凈度和設施維護情況. 打造環境衛生、 設施完備、 氛圍安靜和舒適性強的城市公園環境, 能為居民提供一個良好的行為活動空間, 提高居民對城市公園的滿意度, 豐富城市公園內活動類型, 進一步吸引更多居民使用城市公園, 提升城市公園空間活力.

3.3 人口學特征和生活環境特征的影響

運用方差分析檢驗了居民的人口學特征和生活環境特征對城市公園空間活力的影響. 結果表明: 調查對象的性別、 年齡、 職業、 受教育程度、 收入水平和游園動機對城市公園空間活力無顯著影響; 游園同伴類型、 交通方式和花費時間3個方面對城市公園空間活力有顯著影響.

由此發現: 家人陪同游園有利于提升城市公園空間活力; 而交通方式和花費時間實質是城市公園可達性對城市公園空間活力的影響: 步行方式可到達的城市公園空間活力相對較高, 增加城市公園及周邊公交車站點等利于提升城市公園空間活力; 到達城市公園花費時間低于20 min能夠激發更高的城市公園空間活力. 故通過在20 min車程范圍內, 適度增加可到達城市公園的公交路線數量, 增大城市公園的服務范圍, 能讓更多居民能夠使用城市公園.

4 結論

本研究通過分析居民行為活動與城市公園空間環境的關系, 構建了城市公園空間活力作用機理的理論模型, 并通過實地調研重慶10個城市公園, 以實證研究加以驗證. 最終總結出影響城市公園空間活力的三類空間環境要素和三類行為模式, 細分為21個重要影響要素, 提煉出5個恰當表征城市公園空間活力的觀測變量. 并發現: 在城市公園空間環境特征中自然環境特征對城市公園空間活力的影響最大; 居民行為活動中交流行為對城市公園空間活力的中介效應最為顯著; 城市公園的交通便利性以及家人同行游憩城市公園均對城市公園空間活力具有顯著影響.

本研究在理論上是對城市公園空間活力影響機制研究的一種補充, 在實踐上有利于城市公園管理及相關部門采取相應措施, 提高城市公園的服務質量或使用頻率等以激發城市公園空間活力. 城市公園空間活力的影響因素錯綜復雜, 本研究僅調查了城市公園空間環境特征、 城市公園內居民的行為活動及其個人特征, 未對城市公園的周邊環境特征等進行分析, 今后還需要進一步豐富研究角度, 優化城市公園空間活力的影響機制模型.