《塞尚的疑惑》:論梅洛-龐蒂早期美學思想

摘? 要:在梅洛-龐蒂美學思想的研究中,《塞尚的疑惑》一文的重要性在于它彰顯了梅洛龐蒂早期美學的核心思想——藝術是知覺的再創造,涵蓋了早期美學的重要議題。在《塞尚的疑惑》中,首先,梅洛-龐蒂通過對塞尚的疑惑、視看方式及繪畫目標的闡釋,展開藝術的本質問題和審美知覺的本質直觀性分析;其次,梅洛-龐蒂對塞尚繪畫形式的解讀,延伸出審美知覺經驗的身體性作用;最后,梅洛-龐蒂通過對藝術表達和自由的理解,闡釋表達與本質的關聯、作品與生命的辯證關系和審美實現自由的可能性。

關鍵詞:塞尚的疑惑;藝術的表達;知覺經驗;審美自由

在梅洛-龐蒂早期的美學文本中,《塞尚的疑惑》最具有代表性。它對早期美學的核心思想——藝術是知覺的再創造,展開了系統的探討,涵蓋了梅洛-龐蒂早期美學的重要議題,反映了其早期美學的整體概貌。目前關于梅洛-龐蒂早期美學思想的研究已經有相當可觀的成果。國內外學者主要對梅洛-龐蒂早期美學思想的四個議題展開研究,包括藝術本質的問題、創作與表達主體的問題、審美經驗的問題、自由的處境性與審美超越的問題。但是他們都側重于對梅洛-龐蒂早期美學思想某一方面進行研究,尤其關注藝術的本質問題,而對于審美經驗、審美和創作自由、藝術的創造性表達以及生命與作品的關系問題展開探究的學者較少。不僅如此,關于梅洛-龐蒂早期美學議題完整而系統的研究,目前國內外學術界還未出現。由于《塞尚的疑惑》涉及現象學和存在主義思想,其中有關繪畫形式的探究還關聯藝術學,因此,有關該文本的研究呈現出不同的研究路徑。如徐芳、張賢根、喬伊斯布·羅茨基和卡羅琳·奎因從現象學的角度出發,研究知覺與藝術的關系,佐證梅洛-龐蒂的知覺理論。高丹、張博和張穎以存在主義的視角展開研究,探討塞尚的疑惑的內涵與實質及自由問題。陳岸瑛和陳焰從藝術學的角度入手,研究梅洛-龐蒂有關塞尚自然、線條、色彩和深度的探討。而劉連杰、張穎、托馬斯·F·斯勞特和桑德拉·亞歷山大則以美學的視角展開研究,論及創作與表達主體的問題。將《塞尚的疑惑》置于特定的視閾進行闡發,即從現象學、存在主義、藝術學和美學的角度展開分析,有助于拓展關于該文本多層次的研究。其中以現象學、存在主義和藝術學的視角展開研究的論文居多,而以美學的視角進行探究的論文較少,多數是將重心指向創作與表達主體論、生命與作品的辯證關系以及藝術的本質問題,缺少對審美經驗、審美自由、藝術的創造性表達等方面的研究。因此,本文試圖從《塞尚的疑惑》為切入點研究梅洛-龐蒂早期的美學思想,對涉及的主題藝術的本質、審美經驗、藝術的表達特性與審美自由展開系統的探討。這一方面能把握其早期美學思想的核心與整體概貌,另一方面能完善當代身體美學與現象學美學的理論建構,為人與世界關系的重新確立提供的啟示意義。

一、塞尚的疑惑與被知覺世界

在梅洛-龐蒂看來,塞尚的疑惑不僅僅是一種能力上的懷疑,更是對如何表達本源世界以及如何實現自由的疑惑。塞尚的藝術革新踐行一種新的視看方式——原初知覺經驗的視看。從美學的意義上來說,知覺經驗構成審美知覺的美本質的感性直觀;塞尚對原初自然的追求體現出藝術的本質在于對本源世界的傳達,而這個本源世界就是梅洛-龐蒂的被知覺世界。

(一)塞尚的疑惑

梅洛-龐蒂從塞尚的疑惑開始談起。塞尚在給其忘年之交埃米爾·貝爾納寫的書信中提到他的不安與困惑:“我感覺處于混亂的理智狀態中,此時恐怕在此喪失我脆弱的理性。……如此長的探索與追求而來的目的將可以到達吧!我期待那樣,但是在這個目的尚未達到之前,某種茫然的不安感依舊存在。”[1]從塞尚的自述可以看出,他對自己是否有能力實現繪畫目標充滿了疑惑。

塞尚的疑惑不只是一種創作能力上的懷疑,它還具有更深層的含義。梅洛-龐蒂對塞尚的疑惑提供以下的注解:“塞尚的疑惑與孤獨,從本質上說,不能用他的神經質來解釋,而應用他的創作意圖來解釋。……塞尚的難,是說出第一句話來的難,他認為自己無能為力,因為他并非萬能,他不是上帝,卻妄想畫出世界,妄想把世界完全改變為景物,并讓人看到,這個世界是怎樣打動我們的。”[2]54在梅洛-龐蒂看來,塞尚的疑惑源自于表達的難題,因為他的繪畫目標是原初的自然,是本真的始源世界,在表達本源世界之前需要面臨如何發現它的挑戰。如何發現本源的世界?這意味著他要創造自己的觀看方式,確立一種新的眼光看世界——現象學的眼光。現象學的眼光是一種“直面事物本身”的眼光。于塞尚而言,直面自然本身,就必須“黎明即起,灑掃庭除”,拋棄根據科學視野建構起來的知性自然,回到與自然打交道的原初方式,懸擱一切已有的成見和既定的反思,審視傳統的繪畫技法和繪畫觀念。如何表達以及能否完全實現?本源世界是一個主客交融、感性與理性未成分化的世界,它充滿著孕育性和多樣性。對于這個世界的表達意味著每一筆都要滿足無限的條件,每一筆都擔負著傳達那個未曾規定而充滿諸多可能性的本源世界的任務。塞尚試圖把存在的整體表現出來,每一筆都需要沉思良久,每一幅畫都重復改動上百次。在這里,表達似乎成為一個永無止境的任務,正如梅洛-龐蒂所說的“他的作品只是對繪畫的不斷嘗試和不斷接近”[2]40。

塞尚的疑惑具有一種形上意蘊,它是本源世界之惑的同時還是生命自由之惑。在20世紀之前,塞尚的作品一直遭受時代主流審美趣味的詰難,批評家和公眾都排斥他,嘲笑他的審美觀念,也輕視他本人。塞尚的畫作多次落選官方藝術展,甚至在傳統的反叛者——印象派聲名鵲起的時候,仍然不受待見。直到晚年,這個孤獨的生命、藝術的殉道者才獲得令人矚目的成功,吸引一大批熱衷創新的年輕藝術家擁躉。但是,當塞尚的作品名揚四海之時,依然受到了負面的評價。易怒、敏感、抑郁、悲觀,這些都是塞尚的性格特征。藝術評論家認為,這種類似精神分裂癥的性格讓塞尚產生逃避人類世界的沖動,導致他如此重視沉迷于非人性化的自然,并以此下結論,斷定塞尚的繪畫表現出一種頹廢的現象,其作品不具有美的意象。塞尚羸弱的生命真的能決定作品的意義嗎?梅洛-龐蒂不認同藝術批評家以作者的性格、生存境遇來解釋作品,即將生命與作品建立必然因果關聯的做法。他認為塞尚的生活際遇對他的作品不具有決定性的意義,“那些‘遺傳’、‘影響’即圍繞塞尚的所有偶然……只能為他的作品提供字面上的意義”[2]55。生命現實是人生的本義,而自由扮演著轉義的角色。于塞尚而言,自由的實現是超越于生活處境而落實于生活歷程的審美體驗。換言之,審美成為其自由的存在方式,審美活動對生活的處境進行還原,回歸到身體與世界打交道的原初知覺場域。但是由于生活處境的開放性與原初境域的未規定性使自由成為間接的和未完成的。

(二)視看方式的革新

塞尚早期深受古典大師的影響,如庫爾貝、德拉克洛瓦、魯本斯等人,曾長時間在盧浮宮研究和描摹他們的名作。他早期的繪畫風格帶有強烈的浪漫主義色彩,其審美對象是內心的想象世界。像《誘拐》《謀殺》等作品都是以夢境為主題內容,采用巴洛克式構圖法,借粗拙的線條勾勒形象,用厚重的油彩涂抹畫面,試圖通過冷暗的色調營造一種陰森沉重的氛圍,狂怒的筆觸反照他充滿激情的內心世界。這時期塞尚的審美對象是某種非現實的東西,是內心的想象虛構之物。在與印象派的因緣際會之后,塞尚逐漸擺脫了博物館杰作的權威,以自然作為繪畫的母題,這時候審美對象發生了變化,是審美對象不再是想象之物,而是審美知覺意向的對象,審美知覺中顯現的自然。

不過,塞尚很快便與印象派畫家分道揚鑣,因為印象派的視看是一種表象之看、經驗之看,把握到的只是表象真實。梅洛-龐蒂講述了印象派的審美追求,“印象主義讓物體再現于這樣一種氛圍當中,使我們對之產生一種瞬時的感受,沒有絕對的輪廓,物體相互之間由光線與空間來連接”[2]43-44。印象派關注的只是光和色彩之美,是自然的表象浮華之美,并非是自然美本身。在這種視看機制和審美追求的引導下,他們的繪畫語言與古典派產生巨大的差別。他們以條件色代替固有色,把色彩調和轉換為色彩分割。他們一反古典畫風中的大地顏色,只使用太陽光的七種顏色,并發揮互補色的作用,在夕陽下呈現出綠草閃爍的紅光,以及被橙色的太陽吞噬了的藍色衣服。他們使用未經調和的原色作畫,并在畫布上將原色以很小的筆觸并列起來,保持色彩原來的明度。使用這些方法的后果是物體消失于空氣與光線及其與其他物體間的關系當中,對象的質感、體量感和重量感松動了、流散了、淡薄了。

塞尚克服印象派的表象之看,將自然美綻放在結構、質感和厚度(深度)中。他借助審美知覺重新發現物體,以現象學“本質直觀”的態度恢復真實的東西,并添加各種顏色、光線和形狀,使真實物體出現在他們的關系網絡中,以把握審美知覺中事物自發的秩序,還原對象堅實的結構,表現自然的深度。塞尚修正印象派的方法是:增加對暖色和黑色的使用,以色彩的轉調取代印象派的分色主義。通過色彩的明暗、冷暖的漸變與偏移使對比色逐漸接受對方的色彩,保持色彩的嚴謹與和諧協調,不至于打散形體和結構。塞尚并不囿于固有色和條件色的風貌,“生動的色質變化……是跟隨物體的形式與所承受的光線而來的”[2]44。

隨著審美觀念的成熟,塞尚拒絕接受任何未經考察的審美立場,并嘗試以純真之眼去看待審美對象、看待自然,這里的純真之眼即是原初的知覺視看。傳統的理論認為,審美知覺屬于經驗領域,它只能把握事物的表面現象,是純粹的感性認識,局限于美的外觀和假象,看不到美本身。梅洛-龐蒂對此闡明本質與知覺的親緣關系:“本質,它也是內在支撐的構架,它不是在可感世界之上,它是在深度之下,或在它的厚度中。”[3]相應地,當我們通過審美知覺把握到審美對象的顏色、形狀等特征的時候,我們并不需要透過現象去把握背后固定的先在美本質,相反,美本質就顯現為這些顏色和形狀。因為在現象學看來,本質并不是隱藏在現象背后的獨立實體,而就是現象自身的直接呈現。

(三)作為被知覺世界的自然

塞尚在審美知覺中發現自然美本身并試圖在畫布上還原自然的結構和深度,在梅洛-龐蒂看來,塞尚的自然還具有另外一層含義,它是原初的自然、本源的世界。塞尚對原初自然的揭示反映藝術的本質是對本源世界的表達,而這個本源的世界同時也是梅洛-龐蒂哲學中的被知覺世界。

首先,為什么說被知覺世界具有本源性呢?這需要從梅洛-龐蒂的現象學思想中找到答案。梅洛-龐蒂在《知覺現象學》的“前言”中如此定義現象學:“現象學是關于本質的研究……也是一種將本質重新放回存在,不認為人們僅根據‘人為性’就能理解人和世界的哲學。……所有的反省努力都在于重新找回這種與世界自然的聯系,以便最后給予世界一個哲學地位。”[4]1梅洛-龐蒂哲學的獨特之處在于,他試圖提供一個關于世界的根本的現象學描述,將我們的洞見從存在者帶回到它們的存在。與此同時,他確立了現象學的首要任務:通過現象學的還原返回原始的基源。我們與世界的關聯具有一種區別于認識的原初關系——知覺關系。世界不是我們意識活動的構造物,而是我們知覺經驗呈現的世界。更重要的是,被知覺世界是一切知識或文化樣式的發源地,是一切價值和意義的搖籃,是人類在世存在的基礎。在梅洛-龐蒂看來,科學視野中被機械化和量化的世界是后來的,在我們認識和反思之前還有一個感性的和豐富多樣的被知覺世界。“它乃是全部合理性、全部價值和全部生存始終預先設定的基礎。這樣的看法既沒有摧毀合理性,也沒有摧毀絕對,它尋求使它們下降到地面上。”[5]

其次,梅洛-龐蒂如何發現塞尚的自然是原初的被知覺世界呢?塞尚的繪畫總給人一種自然之本源的印象,梅洛-龐蒂詳細地描述道:“塞尚筆下的人物很奇特,好象是由另一種人類來看似的。而自然本身也被剝去了萬物有靈論者們預備的那些屬性:比如說風景是無風的,阿奈西湖的水紋絲不動,而那些游移著的冰冷之物就像初創天地的時候那樣。這是一個缺少友愛與親密的世界,在那里人們的日子不好過,一切人類感情的流露都遭禁止。”[2]50塞尚曾經對貝爾納說:“藝術是一種個人的統覺,我把這種統覺放在感覺中,并求助于智慧把它組織成作品。”“必須使自己具備一種眼光,由于它,我獲得合乎邏輯的觀點。”[2]46這里提及的合乎邏輯不是理智的邏輯推演,而是體驗的邏輯、感覺的邏輯。據梅洛-龐蒂的分析,塞尚持有一種將感性和知性統一起來的傾向:實際上他沒有在感官和知性之間,而是在被知覺事物的自發秩序與觀念和科學的人為秩序之間設置鴻溝。所以,塞尚以自然為師,不離開知覺尋找真實,排斥用傳統科學的方法構設對象,因為這些方法是“用想象和伴隨想象的抽象化來取代真實”[2]45。塞尚表現的是一個可見的世界。他畫布上的奇跡是讓自然從感知主體和感知對象之間的原初關系中脫穎而出,而非讓自然在意識構造的秩序中靜止地呈現。激活畫家靈感的不是透視法和幾何學,而是自然本身。抽象的關系應該放在可見世界中,接受可見世界的拷問。梅洛-龐蒂說道,塞尚“想把智慧、思想、科學透視規律及傳統觀念與借助這些而可以理解的自然世界聯系起來。”[2]46-47。因為“我們正是在‘自然’這塊地基上面構建了各種科學”[2]46。

二、塞尚的繪畫形式與知覺經驗

梅洛-龐蒂認為塞尚的藝術是審美知覺的再創造,他的透視變形與色彩的處理是基于審美知覺的身體性作用。審美知覺不是純粹感覺的刺激-反應模式,也不是一種自覺或明確的判斷,而是身體與世界的相互作用。具體來講,審美經驗是身體主體與審美對象之間一種往復不已交流對話的過程,以主體間性取代傳統美學的主客對象化關系。在審美知覺中,審美對象內在于身體活動中,其感性特征必須有身體來承受,迫切要求身體與其相遇;身體作為審美主體,具有一種意向性功能,能夠有選擇地投射和構造審美對象,在自己的周圍籌劃一定的空間樣式,由此影響對于審美對象空間樣態與形象的描述。

(一)透視變形與知覺經驗

關于塞尚本人繪畫中的透視變形,后世論者并沒有統一的看法。沈冰總結了目前對于塞尚透視變形的三種解釋模式:弗萊的形式說、夏皮羅的表現說、漢彌爾頓的統一時空說。弗萊認為塞尚的透視變形是出于繪畫表面構圖和諧的需要。他把橢圓形帶給別人不穩定的體驗轉換為圓形的莊重和厚實,可以和畫中的斜角達到力量的抗衡,由此保持畫面的和諧。夏皮羅主張塞尚的變形存在一種表現的意義。他所有奇異的變形、鼓脹、拉長以及物體的傾斜表現了對僵死的視覺框架的反叛,濃縮了以徹底純真感覺描繪大自然的理念。漢彌爾頓則認為塞尚是在傳達一種新的時空觀:“他作品中的(空間)多視點,乃源于不可分割的時間綿延。”[6]無論是出于形式的考慮,還是出于繪畫觀和世界觀的表達,這些解釋模式都不足于支撐塞尚“藝術是一個人的統覺”[2]46的信念。

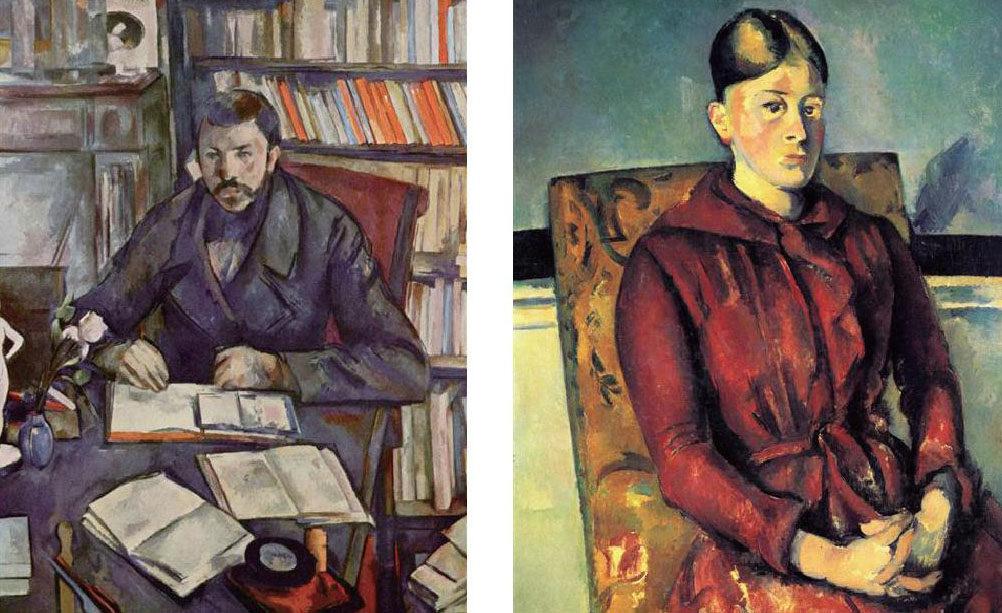

梅洛-龐蒂認為塞尚的透視變形是基于審美知覺活動中身體的存在方式,即身體與視點的變動。審美對象的面貌和形象由審美主體的目光所構造。梅洛-龐蒂引用一個關于視看骰子的例子,證明知覺活動是由身體的存在方式所決定的。我注視著骰子,它處在世界中,處在我的視域中。當我的視線從骰子的一面轉向另一面的時候,面與面之間發生了變形。相應地,骰子從一個顯現轉向另一個顯現,這些沒有固定下來的顯現跟隨我的目光在骰子固有性中逐漸擴散開。我目光透視得到的不僅僅是由骰子實體所支撐的形狀、顏色、陰暗、明亮等外觀屬性,還有骰子的空間結構。最終來說,我獲得的是“我的身體的一種變化的感覺”[4]411。這說明,透視變形是知覺的自然結構,它關聯于身體與物體形成的動態結構。塞尚試圖挖掘在身體體驗中所獲得的透視變形。如在一幅給塞尚夫人所畫的肖像中,中間部分被座椅遮擋的壁毯邊框不是在一條直線上的。塞尚如此處理是因為在實際視看中,若一條較寬的紙帶橫穿過一條直線的話,兩側可見的線段就好像不是連在一起的一條直線似的。連成一條直線只是在幾何的世界中,而不屬于現實世界。同樣,關于一個酒瓶口子的視看,實際上得到的是附近波動的一種形狀,而不是橢圓。

幾何透視似乎是將“凝固”了的景物描繪在畫紙上,把觀者帶進另一個時空世界,并置身于其中。相應地,景物的變形也在受限制的范圍內被固定化了。梅洛-龐蒂如此評論幾何透視,它“使活的透視凝固不動,為了再現感受,它接受了一種以我的觀測點為標準的變形特征……變形給予我的,不是人類的世界視看,而是一個并不參與完滿的神,從一個人們視覺所能夠具有的認識”[2]169-170。人類的視看并不是靜止的透視,應該是活的透視,就如上述提及的關于一個骰子的視看過程,現實中我們的視看更多地表現為一種流動的視線,源自于身體的移動和身體與物體的動態關系。而反觀塞尚繪畫中的變形,也就是說塞尚的繪畫給人一種事物正在誕生,還處于未完成狀態的感受。身體的存在方式決定我們對對象的知覺采取圖形-背景的結構,對象面貌的構成內在于身體知覺活動中,它的顯現內在于特定空間與時間之中,在空間流與時間流中遭遇拆解與重構。

(二)色彩運用與知覺空間

二維平面的繪畫要展現空間感需要借助深度的表現,而梅洛-龐蒂認為深度具有存在意味,深度取決于身體與物體之間的相對運動關系。“深度不標在物體本身上,它顯然屬于視覺角度,而不屬于物體;因此,深度不可能來自物體,也不可能被意識規定在物體中;深度顯示出物體和我之間和我得以處在物體前面的某種不可分離的關系。”[4]326也就是說,深度不單獨屬于物體,也不單獨屬于知覺主體,它來自這兩者的第三維度,是身體與物體的動態意義關系。從主體來看,深度是相對于身體對周圍環境的把握而言的,它體現一個置身于世界中的主體的可能性;而從物體方面來看,深度是物體或物體各個成分得以相互包含的維度。

身體構造的深度體驗揭示出一種生存論意義上的原初空間——知覺空間。知覺空間的面目是在對于客觀空間的現象學還原中呈現出來的,它體現了“在世界中存在”這一先驗生存結構的原初表達。在梅洛-龐蒂看來,傳統理論的物理空間和幾何空間作為兩種派生的空間,是建立在原初的空間經驗之上的理論構造。“原初的空間性與身體的存在本身融為一體。客觀空間不過是這種原初空間性的外殼。”[7]按照梅洛-龐蒂的分析,知覺空間奠基于身體及其運動的意向性,空間的構造或重構關聯著身體與世界的交互構造或重構。這意味著主體通過身體向世界敞開,同時世界也在向身體敞開,回應它的意向投射。正是由于這種原始的關聯,空間存在于感性體驗中并且可以繼續存在于知覺的變化中,但不包含任何絕對的確定性。

塞尚敏銳地覺察到幾何透視法的非真實空間,認為只有色彩才能勝任表現真實的、原初深度體驗的任務,呈現知覺空間的面貌。在傳統的繪畫語言中,素描和色彩一直處于不對等的關系,素描承擔著造型的作用,而色彩是線條的附屬品。印象派開啟的色彩革命雖然重新定義色彩的意義,色彩不再絕對地服務于素描,地位得到提升,發揮獨立的表現功能。但真正讓色彩成為形式的重要組成部分和造型有機成分的是塞尚,他為印象派的色彩找回具有素描般的體量感,即讓自然的結構和深度通過色彩獲得重生。素描與色彩是不可分的,“人們一面在著色,也就一面在描繪;顏色越是和諧,描繪也越精確”[2]48。塑形來自于色彩的完美搭配,一旦色彩達至完滿的狀態,形體就變得完整了,塞尚對這一理念的貫徹表現在對對象厚度的處理方式和色彩暗示的空間感上。

塞尚相信在大自然中我們看到的不是線條,而是色塊,而輪廓線是色塊的匯合處。為了展示內在內容的無限現實,塞尚并沒有用一條線來限制形狀,而是用斷斷續續的線條集積,最為關鍵的是他會利用色調的調節突顯形體的凹凸感、立體感,然后再用若干藍灰顏色線勾勒出輪廓。因此,輪廓不再是生硬、死板的,而是圓渾、厚實的,它躲避任何精確的界定但同時會給人一種連續性的感受。實際上這也反映出真實的身體知覺經驗,因為我們感知景物的時候,獲得的輪廓恰恰是不精確的,當我們的目光從一個輪廓轉移到另一個輪廓的時候,輪廓就是處于未完成的狀態。塞尚通過色彩的運用,打破幾何透視的框架,使畫面中的輪廓、直線、曲線被安排得像一些力線一樣,空間感在顫動中建立起來[2]54。

三、藝術的表達與審美自由

藝術與哲學具有同樣的旨向——對真理的追求。對于藝術家而言,他的任務是面向存在,揭示未被發現的真相。藝術是一種表達活動,而表達關聯意義、本質以及自由的創造和交流。生命與作品相通,作品是作者對生命的籌劃,藝術家通過審美的自由超越生命經驗并向本真的存在回歸。

(一)表達的創造性與本質呈現

藝術是一種表達活動,其表達的奇跡在于產生意義,這里的意義指稱的是事物內在的意義——本質。本質是這樣一種存在:它屬于存在者的內部世界,相當于存在者的全圖或素描;它是支撐存在者存在的形式,因為它,存在者的存在獲得了合法性;它也是與知覺結緣,并且是知覺可通達的場所。梅洛-龐蒂認為藝術家將要說出來的東西所具有的意義,絕對不在尚不是意義的事物當中,也不在意義自身,即不在它的未具形式的生命當中。這意義向包含著自己本原的一種理性,求得已經建立的、并且也包含“文明人”在內的理性,也就是類似“邏各斯”的理念或其投射[2]55。對于塞尚而言,本質就在于事物的結構中,在深度中或是厚度中,畫家是通過線條和顏色這些可見的形式將不可見的本質、邏各斯轉化為可見之物。在這里,關于世界的奧秘隱約顯露出來,這便是梅洛-龐蒂后期美學談及的“可見者與不可見者”的交織。

藝術的表達在詢問事物的內在意義的同時,更是一種創造。藝術既不是一種模仿——完全受動于自然,對自然進行轉譯,更不是依據本能或情趣進行的一種制作——脫離或凌駕于自然,臣服于主觀的意志情感。繪畫與自然即世界實質上是一種循環的對話關系。一方面,無定型的知覺世界是繪畫的靈感源泉,它激發每一個畫家表達的渴望和對表達方法的斟酌與改造。世界召喚畫家在文化的根基處從事徹底的創造,先前的傳統和技法對于畫家而言只能是參考和輔助,畫家必須努力發現許多不同的表達方式,以豐富我們對世界的表達,并完善我們與世界的共同建構。另一方面,畫家需要通過繪畫來理解世界、理解自然,因為繪畫是畫家的存在方式,繪畫呈現存在的重新整合,揭示并表達本真的存在,觸及無聲而孤獨的經驗基底。對于一個真正有所表達的畫家來說,他始終對世界保持驚異的姿態,始終處于重新開始的態度,始終與世界交融,而不是止步于機械的模仿或是跳躍性異想天開的虛構。于文學家而言也是一樣的,巴爾扎克在《驢皮記》中談到一種“有待表達的思想”“有待建立的體系”“有待建立的科學”。表達的創造性要求畫家不能滿足于做一個文化動物,他要承擔起重建文化的任務,像世人第一次說話那樣,畫世上從來沒有人觸及的東西。因此,表達并非易事,塞尚的“難”是“說出第一話的難”,是描繪出第一筆的難,這也是塞尚為什么在下筆之前沉思良久、猶豫不決的原因。藝術的表達還要承擔起交流、溝通生命的任務。真正的表達行為是把畫家所表達的視覺經驗成為可公度的東西,“喚醒那些把思想植根他人意識的體驗”[2]54。畫家創造一個可見世界,而這個可見世界將會遇到他人的目光,喚醒他人過去的體驗,圖像因為目光的凝聚與目光之間的交匯而活躍起來,它不再是簡簡單單的一幅畫而已。從這個意義上講,畫家與觀者進行一場跨越時空的交流,作品也潛在地溝通每一個生命。

(二)作品與生命的辯證關系

作品與作者生命的關系是極為密切的,可以說,生命與作品存在一種辯證的關系:生命是作品的設計,而作品是生命的籌劃。

為什么說生命是作品的設計呢?事實上,要創造怎么樣的作品就需要怎樣的生命。對塞尚來說,他的作品呈現出過去的知覺經驗,他把對世界的知覺、對生活處境的把握轉為了繪畫。塞尚身處于自然中,面對自然探索潛藏于造化中的造型結構的平衡奧秘。畫中的風景不僅僅是自然物,更是他孤獨而燦爛的生命。畫家的創作在生活中進行,他從生活中汲取創作的靈感和線索,也從藝術環境中體味創作的艱難并喚起新的追求、新的信念。塞尚的人生處境具有悲劇的意味,他在生命最后歲月中所創作的作品才逐漸獲得名望和贊譽,然而這是一場遲到的勝利和榮譽。不過,這些作品之所以成為這樣的杰作,是因為塞尚的成功需要一個不同尋常的環境來展現他的原創才華。塞尚孤僻的性格和藝術生涯的挫敗感在他的創作中發揮了重要作用。那些用以了解作者的材料——性格特征、生活遭遇、藝術生涯,是作者生命的花絮,影響著作品的創作,但不規定創作的意義,反而他的創作給予生命以形而上的意義,這便是接下來要說的內容:作品是生命的籌劃。

梅洛-龐蒂尤其拒斥在作品與作者的生命之間建立因果決定論的模式。他認為把作者生命中有關作品的征兆當作原因的做法是錯誤的,實際上“不再有原因,也不再有后果,因與果已經結合在不朽的塞尚的同時性當中了”[2]55。塞尚的類精神分裂的氣質連同他的生活狀況、藝術生涯的際遇都不能給作品提供根本上的意義,這些東西對塞尚來說只是人生的偶然事實,這些偶然事實構成了塞尚的基本處境,他無法從這些處境中完全脫身,但是他可以自由選擇存在的方式,自由地對所處的處境進行表態和謀劃,或接納、或更改、或否定、或超越。塞尚那具有悲劇意味的生活并沒有使他的作品因之減色,相反,他把生活提升為作品,作品的設計又反作用于他的生活當中,影響著他看待生活的方式。晚年的他以更為沉著冷靜的心態確定自己的目標。繪畫對于塞尚來說就是他的世界、他的存在方式。

(三)自由的處境性與審美超越

梅洛-龐蒂主張一種在世存在的自由,他說:“自由從我們身上顯露出來又不割斷我們與世界的聯系。”“藝術家或哲學家的活動是自由的,但不是沒有動機。他們的自由寓于我們剛才所說的模棱兩可的能力中,或寓于我們在前面所說的逃避的過程中;他們的自由在于接受一種實際處境,并把其本義之外的一種轉義給予實際處境。”[4]226按照梅洛-龐蒂的觀點,自由寓居于人的處境中。在自由里,接受處境或是重新賦義是相互交織的。自由的施行基于我們“在世存在”這一先驗結構,回應世界向我們提供選擇的沖動,是有待拒絕,還是有待接受都以處境作為存在攜帶的背景為前提。從這里我們可以看出,梅洛-龐蒂的自由觀格外強調自由的處境性。他批評薩特的絕對自由,認為這種自由觀過于強調主體的謀劃,把自由等同于存在,遺忘其在世存在的基礎。

為了進一步說明自由與處境的之間的關聯,梅洛-龐蒂引用弗洛伊德借助精神分析法解讀達·芬奇繪畫的例子。弗洛伊德發現,在達·芬奇的一幅作品《圣安娜,圣母與圣子》存在一個奇怪的現象:圣母的長衣形似一只禿鷲,長衣尾部正好放在圣子的臉龐上[8]。弗洛伊德結合達·芬奇童年有關禿鷲的夢和禿鷲在古代文化中的象征意義,把禿鷲視為達·芬奇戀母情結的表達。梅洛-龐蒂認為該解釋是以象征的方式描述了過去與未來如何相通。對于達·芬奇來說,他一直承受著童年處境所帶來的影響,沒有一種意識和行為不是由他生活早期的遭遇所帶來的:他就像當初父親拋棄他一樣拋棄一幅還未完成的作品。他對權威性的反抗與他沒有長期在父親的保護和恫嚇下長大是有關聯的。如此看來,創作的自由與童年時期達·芬奇的行為不可分離,作為畫家的達·芬奇與作為孩童的達·芬奇是不可分割的。如果存在一種真正的自由,那只能是人生流程里,超越處境的同時不至于變成另外一個自己都感到陌生的人。“說到自由,有兩點可以肯定,其一,我們從來不是被確定了的;其二,我們永不改變。”[2]57從我們生命開始的那一刻起,在世存在的自由讓我們對處境不斷地超越,使我們的生活脫離自發的意義;但是自由不是絕對的創造,我們仍然是原來的我們,我們依然攜帶過去的痕跡和意義碎片。

在梅洛-龐蒂看來,精神分析法說出生命的循環運動。它向我們表現的是一種曖昧的象征,不像自然科學那樣向我們提供因果決定論的解釋,它告訴我們的是動機之間的可能性。達·芬奇關于禿鷲的幻想并不能設想為一種決定他未來的力量。[2]61不過,精神分析法從過去尋找未來行動意義符合生命的循環運動,生命的循環運動反映時間的可逆性。“生命也把它的未來依賴于它的過去,又把它的過去依賴于它的未來。”[2]61一方面,時間不像我們所想象的那樣由過去、現在到未來單線流動,而是未來向現在,向過去涌來,不斷地威脅著我們的現在和過去,同時又向我們敞開不同的可能性。從這個意義上來講,過去依賴未來的涌現和敞開。另一方面,未來的意義來自我們現在和過去。只有基于我們現有的生存經驗,基于我們的規劃和決策,我們才能從未來的虛無中獲得意義。因此,自由的實現體現在對生命經驗的籌劃與超越,而塞尚則是通過審美獲得對悲哀處境的超越,從而實現了自由。

四、結語

梅洛-龐蒂在文章的前半部分解讀塞尚的疑惑、視看方式、繪畫目標以及繪畫形式,后半部分對藝術的表達特性與自由問題展開探討。在梅洛-龐蒂看來,塞尚的疑惑是整個藝術史的疑惑,是對如何表達本源世界以及如何實現自由的疑惑。原初知覺經驗的視看可以實現美本質的感性直觀,繪畫對原初自然的呈現反映藝術的本質在于對本源世界的傳達。梅洛-龐蒂認為塞尚的透視變形與色彩的處理是審美知覺的再創造,而真正的藝術就是基于審美知覺的身體性作用。梅洛-龐蒂如此關注藝術,是因為藝術與哲學具有同樣的旨向——對真理的追求。對于藝術家而言,他的任務是面向存在,揭示未被發現的真相并踐行藝術的表達使命,表達關聯意義、本質以及自由的創造和交流。藝術家的作品與生命息息相關,作品是藝術家對生命展開的籌劃,通過審美的自由超越生命經驗并向本真的存在回歸。

梅洛-龐蒂早期關涉的美學議題都在后期的美學思想中得到更深入地拓展。如藝術表達的本源世界在后期轉換為“可見者與不可見者”世界結構。藝術的身體性作用在后期美學得到重要的關注。梅洛-龐蒂早后期的美學思想有一定的差異,早期側重于知覺與藝術的關系,后期則側重于身體與藝術的關系,但這不構成根本性的斷裂,因為知覺的主體就是身體,知覺通過身體實現。以《塞尚的疑惑》為窗口展開梅洛-龐蒂早期美學思想研究,有利于過渡到對后期美學思想的研究,后期的美學思想進一步深化并拓展了早期的美學議題。

參考文獻:

[1]塞尚.塞尚書簡全集[M].潘,譯.北京:新星出版社,2010:290.

[2]梅洛-龐蒂.眼與心——梅洛-龐蒂現象學美學文集[M].劉韻涵,譯.北京:中國社會科學出版社,1992.

[3]梅洛-龐蒂.可見的與不可見的[M].羅國祥,譯.北京:商務出版社,2017:279.

[4]梅洛-龐蒂.知覺現象學[M].姜志輝,譯.北京:商務印書館,2001.

[5]楊大春.感性的詩學:梅洛-龐蒂與法國哲學主流[M].北京:人民出版社,2005:104.

[6]弗萊.塞尚及其畫風的發展[M].沈語冰,譯.南寧:廣西美術出版社,2016:112 .

[7]劉勝利.身體、空間與科學——梅洛-龐蒂的空間現象學研究[M].南京:江蘇人民出版社,2014:138.

[8]弗洛伊德.達·芬奇及其童年的回憶[M].張杰,等譯.上海:上海文化出版社,2006:28-42.

作者簡介:胡美儀,中山大學哲學系(珠海)碩士研究生。