隱身空空導彈發展現狀及關鍵技術研究

陳黎 段鵬飛 袁成

摘 要:隨著軍用飛機自防護技術的快速發展,空空導彈打擊空中目標的難度也在不斷提高,迫切需要采用各種先進技術來提高自身的突防能力,以確保其在未來高技術空戰中的命中率,隱身技術就是其中非常具有代表性的一種。 本文全面分析了現代戰爭條件下發展隱身空空導彈的現實必要性,同時對空空導彈的各種信號特征及其縮減措施,以及國外相關領域的研究現狀進行詳細論述,并在此基礎上提出了今后發展隱身空空導彈的初步思路。

關鍵詞:空空導彈;隱身導彈;隱身技術;命中率;隱蔽性;空戰

中圖分類號:TJ760??? 文獻標識碼:?? A?? 文章編號:1673-5048(2022)01-0014-08[SQ0]

0 引? 言

空空導彈作為現代軍機、尤其是戰斗機的主要對空作戰武器,自20世紀50年代正式投入使用以來,其家族成員不斷發展壯大,戰技性能也不斷完善提高,并在歷次局部戰爭中發揮了重要作用。 但與此同時,隨著世界各國軍方對空空導彈威脅的日益重視,各種軍機自防護技戰術措施不斷推陳出新,有效地增強了軍機對抗空空導彈的能力,導致其作戰效能出現不同程度的下降。 在這樣的時代背景下,要確保空空導彈適應現代戰爭需求,在未來高技術空戰中高效完成各種作戰使命,將有必要采用各種新概念、新技術、新原理,進一步提升其戰技性能,隱身化就是空空導彈今后的一個重要發展方向。

1 現代戰爭條件下發展隱身空空導彈的現實必要性

空空導彈出于精確制導和高速高機動飛行的需要,加上其獨特的彈體結構和外形布局,不可避免地會具有雷達、紅外、紫外、射頻等各種信號特征[1]。 盡管這些信號特征相對飛機目標來說較為微弱,傳統機載設備探測跟蹤有一定難度,但在現代高性能傳感器面前已經越來越“無處遁形”,由此會給載機的作戰使用帶來很大影響,空空導彈實施隱身化改進也就顯得越來越有必要,這突出表現在以下兩個方面。

1.1 隱身空空導彈可有效降低敵機告警系統的任務效能,提高實戰命中率

為了應對日益嚴重的導彈威脅,現代軍機(尤其是擔負一線作戰任務的固定翼飛機/直升機)普遍配裝有雷達告警接收機(RWR)以及各種基于脈沖多普勒雷達、紅外、紫外探測原理的導彈來襲告警系統(MAWS)。 它們可對敵方發射離機的空空導彈進行探測、分析、識別,及時向飛行員發出告警并顯示威脅類型、來襲方位、到達時間(TTI)等信息,在多目標威脅的情況下還可根據各目標威脅程度大小快速確定優先級,并提出最優對抗決策建議,由此可以有效提高載機對抗各種導彈威脅的能力[1-3]。

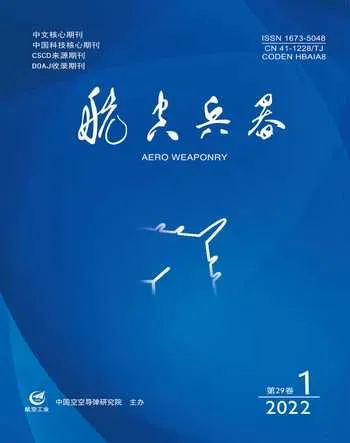

以美國諾斯羅普·格魯門公司研制、配裝美國及其盟國多型軍機的AN/AAR-54紫外告警系統為例(見圖1),該系統通常在載機上布置有4~6個高靈敏度紫外成像傳感器,具備360°全向探測、分辨率小于1°、截獲時間低于1s、探測距離大于10 km(對近距面空/空空導彈基本可以做到發射即截獲)等優異性能,并且通過采用先進分析算法,有效解決了傳感器靈敏度提高導致虛警率上升的問題,可以快速準確地將所探測到的紫外輻射源分為“具備威脅性的導彈”、“不具備威脅性的導彈” 和“雜波干擾”三類, 因此,即使在復雜戰場環境下也能為載機提供及時有效的威脅告警[1, 4-7]。

正是由于機載告警系統的可靠信息支持,戰場上的軍機飛行員可以實時掌握來襲導彈的動向,并選擇最佳時機對其實施有源/無源干擾和機動規避,今后甚至可能使用自衛攔截彈(如美國MSDM“微型自衛彈藥”)或高能激光武器(如美國SHiELD“盾”)對來襲導彈實施攔截摧毀,由此將會極大地降低空空導彈的命中率[1]。

不僅如此,隨著技術的進步,目前先進戰斗機上的無源/有源(PESA/AESA)相控陣火控雷達、紅外搜索跟蹤(IRST)系統、光電分布式孔徑系統(EODAS)等用于探測飛機目標的部分任務設備,也逐步具備了探測跟蹤來襲導彈的能力。 與傳統的導彈來襲告警系統相比,這類探測設備通常發射功率/天線孔徑更大,作用距離更遠,由此可以顯著增加對來襲導彈實施防御的作戰縱深,進一步降低空空導彈的命中率。 例如,俄羅斯蘇-35戰斗機上的N035“雪豹”-E無源相控陣雷達,對RCS僅為0.01 m2(接近部分空空導彈的頭向RCS)的空中目標的探測距離可達90 km[1, 3]。

基于上述原因,在今后的空中戰場上,無任何隱身技術措施、各種信號特征較為明顯的傳統空空導彈,將很容易被敵機過早發現并采取防范措施,其實戰效果將令人堪憂[8]。 如果對空空導彈實施隱身化改進,全面縮減其各種信號特征,可以有效降低敵機各種探測設備的任務效能,尤其是大幅壓縮其作用距離,使敵機因為反應時間過短而來不及防范,或者錯過實施有源/無源干擾、機動規避、攔截摧毀的最佳時機,進而有效提升空空導彈的實戰命中率。

研究表明,空空導彈隱身化改進所帶來的技戰術優勢,在中遠距空空導彈上表現得尤為明顯。 因為這類導彈普遍外形尺寸大、發動機推力強、飛行速度快,并且制導過程中很難避免產生電磁輻射,因而雷達、紅外、紫外、射頻信號特征均較明顯,再加上這類導彈射程遠、接敵過程中飛行時間長,面對有源/無源干擾手段日益先進完善、今后還可能具備反導自衛能力的現代軍機,其突防難度將越來越大。 如果能對這類導彈實施隱身化改進,全面縮減其各種信號特征,戰時盡量推遲被敵機發現的時間,將可以最大程度地減小其被干擾、規避、攔截的可能,進而有效提升導彈在未來空戰中的作戰效能。

即使對于外形尺寸小、作戰距離近的近距空空導彈來說,對其實施隱身化改進,也同樣具有重要的現實意義。 因為面對這類導彈的攻擊,現代軍機主要以“投放紅外干擾彈+機動規避”的方式進行對抗,而這兩種對抗方式在實施過程中,都要求機載告警系統能盡早發現來襲導彈并對其保持持續跟蹤。 在此基礎上,載機才能精準選擇投放紅外干擾彈的最佳時機(過早或過晚都會影響干擾效果),同時根據來襲導彈的運動特性進行相應的機動規避。 一旦空空導彈采用了隱身技術,各種信號特征大幅縮減,敵機告警系統的作用距離將會被壓縮,同時虛警率上升,以致于無法給干擾/規避行動提供可靠的信息支持,進而極大地增加敵機對抗來襲導彈的難度。

1.2 隱身空空導彈可有效減少對載機隱身性能的破壞,改善其戰場隱蔽性

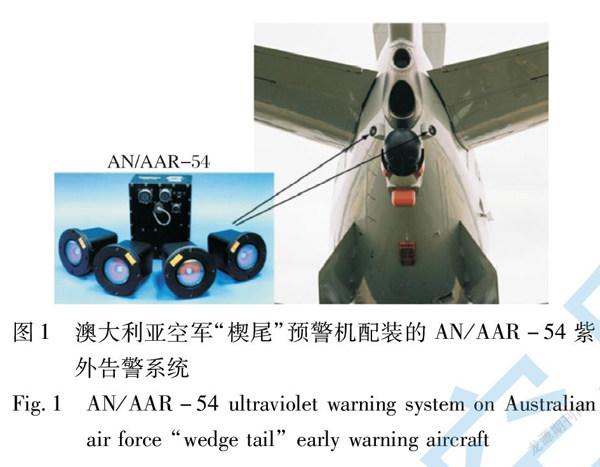

空空導彈作為現代軍機上的典型外掛物,一旦掛上飛機,將會成為載機上的強雷達散射源。 因為此時導彈除了自身的雷達散射面積(RCS)外,與機體之間還會形成很強的角反射效應,導致全機的RCS劇增,有時甚至是數量級的增加,由此會極大地增加被敵方雷達探測發現的概率,如圖2所示[9-10]。 這一問題對目前的四代半戰斗機(歐洲“臺風”、法國“陣風”、美國F/A-18E/F等)來說,尤為突出,因為這類飛機借助機體局部修形、座艙蓋金屬鍍膜、外敷吸波涂層等手段,已經使自身RCS大幅降低,甚至達到了“準隱身飛機”的水平[9-10],然而一旦大量攜帶空空導彈等外掛物,將很可能會使其在隱身化改進方面的努力“付之東流”。

要解決這樣的問題,最好的辦法就是像目前的第五代戰斗機那樣,在機上設置彈艙并將武器彈藥全部內埋攜帶。 但這樣做帶來的弊端也不少:一是設置內埋彈艙后,將會顯著增大載機的外形尺寸和結構重量;二是內埋彈艙通常容積有限,導致彈藥外形尺寸和攜帶數量嚴重受限;三是內埋攜帶會影響部分機載武器的使用靈活性,尤其是在使用近距空空導彈時,很可能會因為艙門開啟/關閉而影響導彈反應速度和飛機機動性,或者因為導彈導引頭被遮擋,而難以在發射前鎖定目標[1]。 以其中第三點為例,美國F-35戰斗機就是因為這一問題的困擾,目前只能放棄AIM-9X近距空空導彈的內埋攜帶,而將其外掛使用,由此不可避免地會對自身的隱身/飛行性能帶來一定影響。

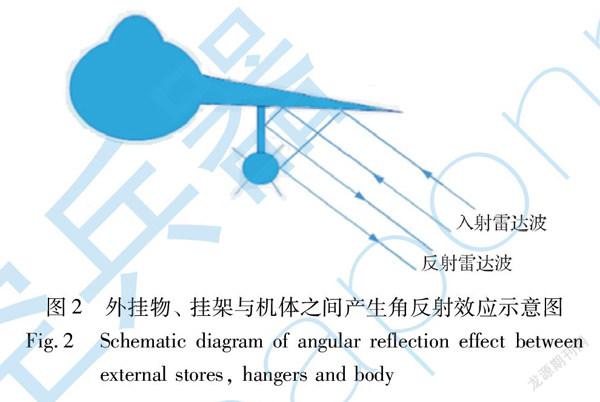

除內埋攜帶外,目前國外已投入應用的另一種應對措施就是在載機機體外加裝一個專門設計、可容納空空導彈等武器的外置彈艙,例如美國F-15SE“沉默鷹”戰斗機配裝的保形彈艙(CWB)、F/A-18E/F“先進超級大黃蜂”戰斗機配裝的封閉式武器吊艙(EWP)和F-35戰斗機配裝的多任務吊艙(MMP)(見圖3)[9-10]。 不過,這樣的手段除了隱身效果不如內埋攜帶外,還同樣存在導彈外形尺寸/攜帶數量受限、作戰使用靈活性受影響等弊端;此外,還會帶來載機自重增加、氣動阻力增大等新問題。

鑒于此,國外一直在探索其他解決外掛物破壞載機隱蔽性問題的辦法,其中最具代表性的一種就是對空空導彈等外掛物進行隱身化改進,使其自身具備較好的隱身性能,再與保形外掛(半埋式、貼合式等)或隱身掛架(采用隱身外形并外敷吸波涂層)技術相結合,由此可有效減少對載機戰場隱蔽性的破壞。 盡管這種方式在隱身效果方面與內埋攜帶仍有一定差距,但與傳統外掛已經不可同日而語,同時還可以在相當程度上緩解、避免內埋攜帶方式的固有弊端。

此外值得指出的是,隱身空空導彈除了外掛攜帶時的優勢非常突出外,當其供自身具備良好隱身性能、并且機載武器完全內埋攜帶的第五代機戰斗機使用時,也同樣非常具有現實意義。 因為這類飛機在大量應用隱身技術后,其各種信號特征大幅縮減,部分方向的信號特征(如頭向RCS)很可能已經接近、甚至低于自身攜帶的空空導彈,由此導致后者一旦被發射出艙,將很可能先于載機被敵方發現,進而間接暴露載機的存在[8]。 顯然,要從根本上解決這樣的問題,只有同步提升空空導彈的隱身性能,才能避免其戰時“拖累”載機。

2 空空導彈各種信號特征以及其縮減措施分析

由于現代高技術戰爭的迫切需求以及相關領域技術飛速發展的大力推動,目前已經有越來越多的軍用飛機和戰術導彈(例如部分反艦/巡航導彈)采用了隱身技術,由此極大地提升了作戰效能。 與這些隱身飛機/導彈相比,空空導彈同屬大氣層內活動的飛行器,在氣動外形、內部結構、戰場環境、突防需求等很多方面存在相同或相似之處,因此,在今后隱身化發展過程中,將可以大量借鑒、參考甚至移植現役隱身飛機/導彈的技術成果和成熟經驗,從雷達、紅外、紫外、射頻等各個方面提高自身的隱身性能。

2.1 空空導彈雷達信號特征及其縮減措施

空空導彈的雷達信號特征主要來自三個方面:① 彈體通常呈圓截面結構,容易對各個方向的入射雷達波形成強反射;② 彈體上存在多種強散射源部件,包括雷達導引頭天線、通常以90°正交間距安裝的彈翼/舵面(截面呈十字狀)、發動機尾噴管,以及部分導彈上的沖壓發動機進氣口;③ 導彈迎頭飛向目標時,相對于敵機上的雷達探測設備來說,其徑向速度較大,將會形成較強的雷達多普勒效應[1]。

根據這樣的現狀,要縮減空空導彈的雷達信號特征,可重點從以下幾方面入手:① 局部修改彈體氣動外形,尤其盡量避免采用圓截面結構;② 盡量減少甚至取消彈翼/舵面,或者按照隱身要求對彈翼/舵面外形及安裝方式進行優化;③ 彈體表面盡量減少縫隙、臺階、孔洞以及鼓包之類的突出物;④ 飛行全程或部分時間段內將雷達導引頭天線傾斜放置,以便將入射雷達波反射到無關方向;⑤ 彈身及彈翼、舵面盡量采用吸波材料制造;⑥ 彈體表面涂敷吸波涂層;⑦ 進行合理的彈道規劃,飛行途中除非必要,盡量使導彈不直接對準目標,以減小徑向速度,減弱雷達多普勒效應[1,11-12]。

2.2 空空導彈紅外信號特征及其縮減措施

空空導彈的紅外輻射主要來自三個方面:① 高速飛行中彈體的氣動加熱;② 發動機產生的高溫尾焰以及被尾焰加熱的發動機噴管/后部彈體;③ 彈體蒙皮對太陽/天空背景紅外輻射的反射[1]。

根據這樣的現狀,要縮減空空導彈的紅外信號特征,可重點從以下幾方面入手:① 采用特殊材料對發動機進行隔熱, 減少其傳給彈體的熱量;② 在彈體不同部位涂覆合適的隱身涂層,以降低彈體表面的氣動加熱及其對背景紅外輻射的反射,或者改變紅外輻射的波長;③ 對發動機噴管進行局部修形,加速熱噴流與冷空氣的混合, 降低排氣溫度;④ 在燃料中加入特殊添加劑,以抑制、改變尾焰的紅外輻射頻帶,避開敏感波段;⑤ 進行合理的彈道規劃,當處于動力飛行段時,盡可能增大彈體對發動機噴管/尾焰的遮擋面積;⑥ 接敵過程中如果條件具備,盡量利用云層遮擋彈體,以干擾敵機紅外告警系統的探測跟蹤[1,11-15]。

2.3 空空導彈紫外信號特征及其縮減措施

空空導彈的紫外輻射主要來自發動機工作時所排出的尾焰/羽煙。 因為目前空空導彈普遍以固體火箭發動機為動力, 其推進劑中通常添加有鋁粉等金屬燃料以提高能量水平,鋁粉燃燒后所形成的鋁粒子(Al2O3)會在尾焰/羽煙中產生大量位于“日盲區”波段的紫外輻射, 同時還會引起羽煙的散射,由此會增強導彈的紫外信號特征[1]。

根據這樣的現狀,要縮減空空導彈的紫外信號特征,可重點從以下幾方面入手:① 開發新型動力裝置,為導彈換裝無煙/少煙發動機;② 改變發動機推進劑配方,在不影響推力的前提下,盡可能減少其中的鋁含量;③ 進行合理的彈道規劃,當處于動力飛行段時,盡可能增大彈體對發動機尾焰/羽煙的遮擋面積;④ 適當增加導彈發射高度和動力飛行段高度,因為高空大氣對“日盲區”波段紫外輻射的吸收減弱,會導致紫外信號的背景噪聲增大,敵方機載紫外傳感器探測效果將明顯下降[1,11-12,14-16]。

2.4 空空導彈射頻信號特征及其縮減措施

空空導彈的射頻信號特征主要來自三個方面:① 主動雷達制導空空導彈的導引頭開機后發射的雷達波;② 半主動雷達制導空空導彈飛行中,載機火控雷達為了制導導彈而發射的雷達波;③ 中遠距空空導彈飛行途中進行中制導時,載機發送來的目標修正指令信號[1]。

根據這樣的現狀,要縮減空空導彈的射頻信號特征,可重點從以下幾方面入手:① 充分發揮自主制導無需人為控制或與外部設備配合、隱蔽性好的優點,盡量延長導彈飛行過程中的程序/慣性制導時間,從而推遲開始指令修正的時間;② 在以指令修正方式對導彈進行中制導時,載機雷達采用頻率捷變、低可截獲頻率編碼發射等技術,數據鏈采用窄波束、低可截獲波形等技術,以降低指令信號被敵方截獲的概率;③ 機/彈載雷達綜合選用能量自適應控制、窄波束、超低副瓣天線、低截獲波形、信號處理、頻率捷變、更加靈活的波束掃描策略等技術手段,以降低探測目標過程中暴露自身的概率;④ 導彈采用雙模/多模導引頭,通過主動雷達制導與紅外、被動雷達等其他制導方式相結合,推遲或減少末制導雷達開機時間;⑤ 通過多彈(機)組網和己方體系支持,由他彈/機(或其他友鄰平臺)雷達照射目標,本彈只接收目標反射的雷達波, 使敵機難以準確判明本彈位置[1,11-12,17]。

3 國外相關領域研究現狀

早在20世紀80年代初,美國軍方就注意到了傳統非隱身空空導彈的種種弊端,開始了空空導彈隱身技術的初步探索,并將所取得的技術成果用于新型空空/空面導彈的研制。 近年來,隨著非隱身空空導彈性能缺陷在現代空中戰場上的進一步暴露,以及世界各國軍方對軍機戰場隱蔽性的日益重視,以德國為代表的部分歐洲國家也開始了在此領域的探索研究,并推出了自己的隱身空空導彈技術方案。

3.1 美國AIM-152“先進遠距空空導彈”

AIM-152“先進遠距空空導彈”(AAAM)是美國海軍AIM-54“不死鳥”遠距空空導彈的后繼型號,擬用于配裝F-14D戰斗機。 該彈于20世紀80年代初開始研發,后于90年代初隨著冷戰的結束而下馬[18-19]。

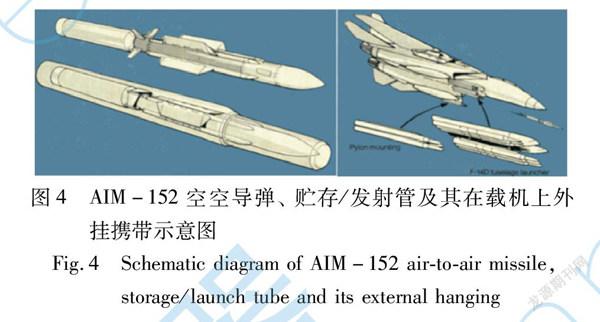

考慮到在20世紀90年代以后的戰場環境下,AAAM這樣的大型遠程導彈在長時間飛行中,將很難避免被敵方探測、跟蹤甚至攔截。 該彈在世界空空導彈發展史上首次應用了雷達隱身技術,包括使用雷達吸波材料制造彈體以及彈體表面外覆吸波涂層[18-19]。 此外,該彈的一個競標方案(通用動力/西屋公司方案)還將導彈置于獨特的貯存/發射管中,后者則以半埋方式外掛于F-14D戰斗機的機腹(見圖4),由此在顯著減小飛行阻力、增加載機攜彈量的同時,一定程度上緩解了載機滿外掛時RCS急劇增大的問題[18]。

3.2 美國“海弗·達什”II隱身中距空空導彈

“海弗·達什”II(Have Dash II)是美國福特航宇公司于1990年開始研制的一種隱身空空導彈,擬取代AIM-120中距空空導彈,用于配裝當時研發中的美國空軍新一代“先進戰術戰斗機”ATF(即后來的F-22隱身戰斗機)[20-21]。 但由于冷戰后國際政治軍事環境的變化,該彈于1992年下馬,其部分技術成果被轉用于AGM-158等多型空面武器。

“海弗·達什”II是美國、也是世界首型全面貫徹隱身理念的空空導彈,為此采用了非常獨特的氣動外形布局。 其彈體截面除了導引頭部位為圓形外,其余部位均為上寬下窄、接近梯形的不規則四邊形(見圖5)[20-21]。 這樣的彈體結構,除了可以增大升力、提升導彈的機動性外,更重要的作用體現在隱身方面:一是可由此獲得較為理想的雷達隱身外形,有效縮減全彈的雷達散射面積(RCS);二是當該彈以保形外掛方式供載機攜帶時,導彈和機體之間不會產生較大的縫隙和溝槽,以減少、甚至避免由此帶來的全機RCS增大。 不僅如此,該彈還取消了傳統中距空空導彈上位于彈身中部的彈翼,只保留了尾舵,并且尾舵以不規則間距安裝,可將入射雷達波反射到無關方向。 此外,該彈除了導引頭整流罩外,其余部位均由具備良好吸波性能的石墨基復合材料制造,由此進一步提升全彈的雷達隱身性能[20-21]。

除強調雷達隱身外,“海弗·達什”II還引入了射頻隱身技術。 該彈采用了“慣性中制導+紅外/主動雷達末制導”的制導方式,其末制導雷達導引頭的工作模式設計中,對減少導引頭開機期間所產生的電磁波輻射做了相當考慮,以降低被敵機無源探測設備發現的概率[20-21]。

3.3 美國AIM-9X Block II+近距空空導彈

AIM-9X Block II+(AIM-9X-3)是美國AIM-9X“超級響尾蛇”近距空空導彈的最新改進型。 該彈是針對F-35戰斗機配裝傳統近距空空導彈時只能外掛攜帶、導致全機RCS明顯增加這一弊端,結合已被取消的AIM-9X BlockⅢ導彈項目的部分性能需求,在現役AIM-9X Block II(AIM-9X-2)導彈基礎上改進而成。

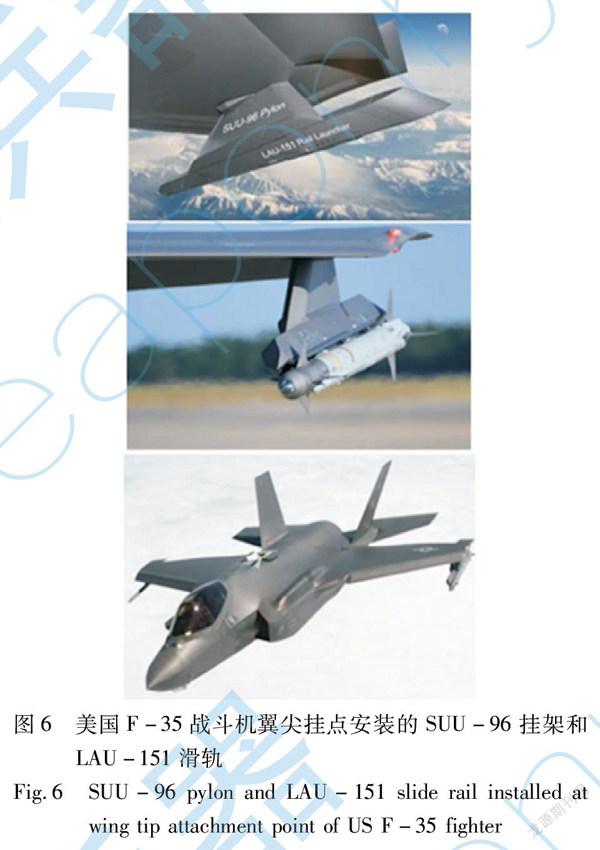

與AIM-9X Block II相比,AIM-9X Block II+保留了原有的戰術數據鏈引導功能,同樣具備“發射后鎖定”能力,其主要改進之處在于通過彈體局部修形、部分結構/部件(例如彈翼)使用吸波材料制造、表面外覆吸波涂層等措施,顯著改善了全彈的雷達隱身性能[22-23]。 為了進一步提高隱身效果,F-35戰斗機掛載AIM-9X Block II+時所使用的SUU-96型掛架(位于兩翼翼尖處的掛點)和LAU-151型滑軌也經過專門的隱身設計,二者外形均為棱角分明的多面體結構,表面盡可能消除縫隙/孔洞并外覆吸波涂層,滑軌還向外傾斜安裝(見圖6)[22-23]。

通過上述一系列技術措施,F-35戰斗機外掛近距空空導彈時所導致的RCS增加將可以得到有效控制,不僅緩解了該機攜帶使用AIM-9X導彈時面臨的困境,而且帶來了額外的好處:原計劃內埋攜帶的2枚AIM-9X導彈被轉移到外部掛架后,所節省出來的內埋彈艙空間將可用于加掛2枚AIM-120中距空空導彈(共計6枚),進而提升對空作戰能力。

3.4 德國“未來作戰空空導彈”

“未來作戰空空導彈”(FCAAM)是德國迪爾防務集團在現役IRIS-T近距空空導彈基礎上改型研制的一種隱身空空導彈,計劃用來配裝法國/德國/西班牙聯合研制的新一代戰斗機——“未來作戰航空系統”(FCAS),同時也可供其他隱身作戰飛機攜帶使用[24]。

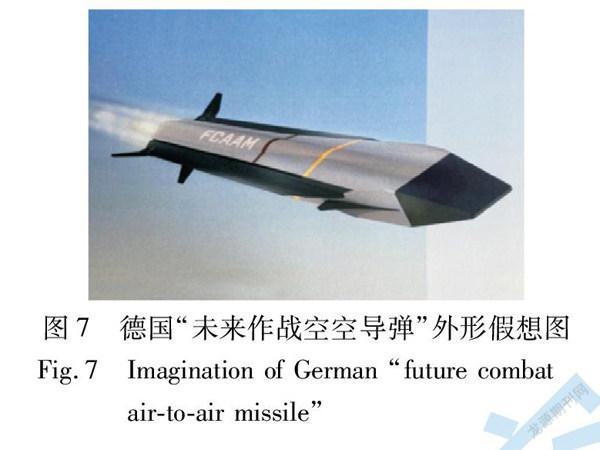

與現役IRIS-T空空導彈相比,FCAAM的氣動外形變化很大,用全新設計、截面呈矩形的升力體結構彈體,取代了原來的圓形截面彈體,彈體前部的導引頭整流罩也由傳統的半球形改為楔形,如圖7所示[24]。 與這樣的彈體結構相適應,FCAAM彈翼/尾舵的外形和安裝位置也較IRIS-T發生了明顯變化:原來彈身中部的四片狹長彈翼被取消,改為兩片沿彈身左右兩側布置、幾乎與彈身等長的邊條翼,并且翼面與彈身連接處平滑過渡;尾舵則放棄了傳統的90°正交間距安裝方式,而以不規則間距傾斜安裝在彈體上,并且上方兩個尾舵的根部正好與邊條翼后部外緣融合[24]。 與美國“海弗·達什”II導彈類似,FCAAM通過采用這樣的氣動布局,一方面可以有效縮減全彈的RCS,另一方面則可利用升力體結構來提高導彈的機動性。 預計該彈彈體表面今后可能還會涂覆吸波涂層,以進一步提高全彈的雷達隱身性能。

迪爾防務集團研發FCAAM的初衷是用來與隱身作戰飛機配套,使后者外掛攜帶空空導彈時不致于對自身隱身性能造成過多破壞。 但從FCAAM所具備的良好雷達隱身性能來看,預計該彈飛行中也能大幅壓縮敵方機載有源(脈沖多普勒雷達)導彈來襲告警系統或其他雷達探測設備的作用距離,進而顯著提升自身作戰效能。

4 隱身空空導彈未來發展思路

根據以上對空空導彈各種信號特征及其縮減措施的分析,結合國外多年來在隱身空空導彈研發領域的經驗教訓,可以初步提出未來空空導彈隱身化發展的技術途徑。 考慮到中遠距、近距這兩類空空導彈在外形尺寸/重量、制導方式、飛行性能、作戰對象等方面差異較大,二者在進行隱身化設計時,將需要根據各自性能特點“對癥下藥”,對各種隱身技術手段進行綜合權衡,合理取舍。

4.1 中遠距/近距空空導彈各種信號特征對比分析

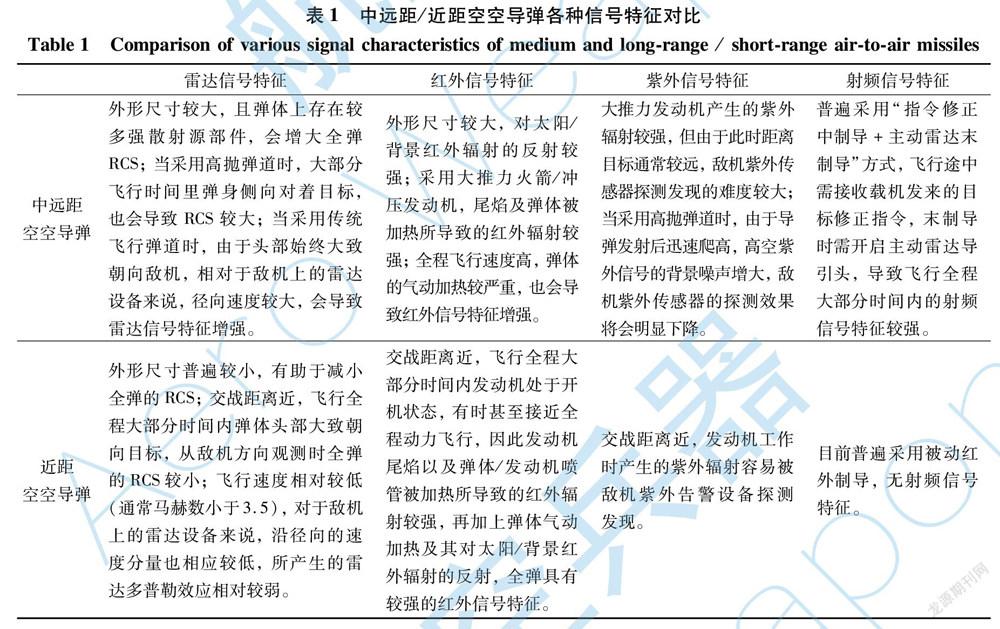

中遠距/近距空空導彈的雷達、紅外、紫外、射頻信號特征對比見表1。

4.2 中遠距/近距空空導彈隱身化技術發展方向

由表1可以看出,對于敵機上的告警系統來說,中遠距空空導彈除紫外之外的各種信號特征均較為明顯,并且這類導彈普遍射程遠、飛行時間長,會進一步增加接敵過程中被探測發現的概率,因而對隱身技術的需求也更加迫切,需要全面采用雷達、紅外、射頻隱身措施。 尤其值得指出的是,今后隨著中遠距空空導彈射程的進一步增大,作用距離遠、全天候性能好的雷達傳感器(包括有源相控陣火控雷達)將會成為對這類導彈實施探測告警的主要機載任務設備,再加上照顧部分載機外掛使用的需要,大幅提升中遠距空空導彈雷達隱身性能的重要性將日顯突出。 當務之急就是要為這類導彈選擇合適的氣動外形,因為飛行器雷達隱身性能的80%左右是由外形決定的。 另一方面,由于中遠距空空導彈的彈體重量/空間相對較大,同時這類導彈對機動性、最大過載等方面的要求也沒有近距空空導彈那樣高,因此在采用各種隱身技術措施時面臨的限制相對較少,這無疑對其今后隱身化發展較為有利。

同樣由表1可以看出,對于近距空空導彈來說,近期內基本無需考慮射頻隱身,但紅外、紫外隱身方面的需求非常迫切。 此外,隨著軍機雷達探測設備性能的不斷提高,加上照顧部分載機外掛使用的需要,今后近距空空導彈在雷達隱身性能方面也需要有較大的提升。 從隱身技術應用難易的角度來看,近距空空導彈的彈體重量/空間普遍較小,這對其采用隱身措施較為不利,同時這類導彈對機動性、最大過載要求較高,在應用一些會改變彈體外形/結構的隱身技術時會面臨一定限制。 盡管這樣,由于目前條件下,空空導彈紅外/紫外隱身主要是通過隔熱材料、紅外涂層、燃料配方/添加劑等技術途徑來實現的,而這些措施對彈體結構/外形及重量/空間方面的影響通常并不大,因此仍具有較好的應用前景。 即使是對導彈外形/結構影響較大的雷達隱身措施,盡管其在近距空空導彈上的應用難度相對較大,但美國AIM-9X Block II+、德國FCAAM等導彈的探索研究經驗表明,目前技術條件下發展具備較好雷達隱身性能的近距空空導彈,也并不存在難以克服的困難。

此外值得注意的是,目前部分現役/在研的中遠距空空導彈(例如歐洲“流星”)采用了沖壓發動機作為動力裝置,其動力飛行段顯著延長,有時甚至接近全程動力,因此很可能在接近目標時仍保持有較強的紫外輻射,此時將需要采取適當的紫外隱身措施;而部分現役/在研的先進近距空空導彈(如美國AIM-9X Block II)為了實現發射后鎖定、目標再次截獲、組網協同作戰等能力,將會越來越多地加裝數據鏈,屆時很可能需要考慮射頻隱身方面的需求。

5 結 束 語

在適應未來戰場環境的隱身空空導彈研究方面,本文所做的工作是初步的,今后還需進一步深入研究,以便為技術開發和產品研制提供更有價值的參考。 總的來看,今后要發展出實用的隱身空空導彈,將需要從作戰需求、技術水平、經濟可承受性等因素出發,綜合權衡,協調好低可探測性與高氣動性能之間、高性能指標與低成本費用之間、不同信號特征縮減措施之間所存在的相互沖突、甚至彼此掣肘的關系,才能在不過多影響制導/飛行性能的前提下實現空空導彈的戰場隱身。

參考文獻:

[1] 陳黎. 軍用飛機主動防護技術[M]. 北京: 國防工業出版社, 2020.

Chen Li. Active Protection Technology for Military Aircraft[M]. Beijing: National Defense Industry Press, 2020.(in Chinese)

[2] Aircraft Self Protection[J]. Armada International, 2007(6): 8-14.

[3] Butowski P. World-Class ‘Flanker’[J]. Combat Aircraft, 2018(2): 70-77.

[4] Kopp C. Wedgetail AEW&C Apertures[EB/OL].(2011-03-26)[2021-10-11]. http:∥www.ausairpower. net/APA-Wedgetail-Antennas.html.

[5] Rhea J. Northrop Grumman Eyes IR Countermeasures Laser Systems Upgrade [EB/OL].(1997-12-01)[2021-10-11]. https:∥www.militaryaerospace.com/computers/article/16709998/northrop-grumman-eyes-ir-countermeasures-laser-systems-upgrade.

[6] AN/AAR-54 Passive Missile Approach Warning System[EB/OL].(2021-07-30)[2021-10-11]. https:∥ www.globalsecurity.org/military/systems/aircraft/systems/an-aar-54.htm.

[7] AN/AAR-54(V) Missile Warning System[EB/OL].(2011-11-25)[2021-10-11]. http:∥www.es.northrop-grumman.com/solutions/aar54mws/assets/AAR54.pdf.

[8] 陳黎. 劍鋒對決:五代機之間的空戰芻議[J].國際航空, 2020(7): 17-21.

Chen Li. Talking About the Air War between the 5th Generations Fighter [J]. International Aviation, 2020(7): 17-21. (in Chinese)

[9] 陳黎. 從F-15SE看三代半戰斗機市場需求[J]. 國際航空, 2010(12): 33-36.

Chen Li. Observing 3+Generation Fighter Market Demand from F-15SE[J]. International Aviation, 2010(12): 33-36.(in Chinese)

[10] 陳黎. 波音戰斗機改進的啟示[J]. 國際航空, 2011(10): 38-40.

Chen Li. Enlightenment from the Improvement of Boeing Fighter [J]. International Aviation, 2011(10): 38-40. (in Chinese)

[11] 桑建華. 飛行器隱身技術[M]. 北京: 航空工業出版社, 2013.

Sang Jianhua. Low-Observable Technologies of Aircraft[M]. Beijing: Aviation Industry Press, 2013.(in Chinese)

[12] 許學春. 隱身導彈與隱身技術的應用[J]. 飛航導彈, 2013(5): 87-90.

Xu Xuechun. Stealth Missile and Application of Stealth Technology[J]. Aerodynamic Missile Journal, 2013(5):? 87-90.(in Chinese)

[13] 陳穎. 機載先進紅外對抗技術發展思考[J]. 航天電子對抗, 2020, 36(1): 19-23.

Chen Ying. Development of Airborne Advanced Infrared Countermeasures Technology[J]. Aerospace Electronic Warfare, 2020, 36(1): 19-23.(in Chinese)

[14] 張元生. 機載光電告警系統技術發展分析[J]. 電光與控制, 2015, 22(6): 52-55.

Zhang Yuansheng. Development of Airborne Electro-Optical Warning System[J]. Electronics Optics & Control, 2015, 22(6): 52-55.(in Chinese)

[15] 劉波. 光電隱身技術發展研究[J]. 艦船電子對抗, 2002, 25(6): 44-47.

Liu Bo. Research on the Development of Photoelectric Stealth Technology [J]. Shipboard Electronic Warfare, 2002, 25(6): 44-47.(in Chinese)

[16] 鄭海晶, 白廷柱. 紫外告警技術現狀及發展分析[J]. 紅外技術, 2017, 39(9): 773-779.

Zheng Haijing, Bai Tingzhu. Development Analysis and State of Ultraviolet Warning Technology[J]. Infrared Technology, 2017, 39(9): 773-779.(in Chinese)

[17] 王琳. 飛行器射頻隱身技術及發展思路[J]. 電訊技術, 2013, 53(8): 973-976.

Wang Lin. RF Stealth Technology and Development Thoughts on Aviation Platform[J]. Telecommunication Engineering, 2013, 53(8): 973-976.(in Chinese)

[18] AIM-152 Advanced Air-to-Air Missile (AAAM) Outer Air Battle Missile[EB/OL].[2021-10-11]. https:∥www. globalsecurity.org/military/systems/munitions/aaam.htm.

[19] AIM-152 AAAM [EB/OL]. (2003-01-09)[2021-10-11]. http:∥ www.designation-systems.net/dusrm/m-152.html.

[20] Loral (Ford Aeronutronics) HAVE DASH II [EB/OL].(2005-01-16)[2021-10-13]. http:∥www.designation-systems.net/dusrm/app4/have-dash.html.

[21] Subtle Air-to-Air Missile Have Dash (USA) [EB/OL].(2020-10-29)[2021-10-13]. https:∥en.topwar.ru/ 176549-malozametnaja-raketa-vozduh-vozduh-have-dash-ssha.html.

[22] Rogoway T,Trevithick J.The AIM-9X Sidewinder May Finally Evolve into A Completely New and Longer-Range Missile [EB/OL].(2019-09-03)[2021-10-13]. https:∥www.thedrive.com/the-war-zone/ 29158/the-aim-9x-sidewinder-may-finally-evolve-into-a-completely-new-and-longer-range-missile.

[23] Hamstra J W. The F-35 Lightning II: From Concept to Cockpit[M]. Reston, VA: AIAA, Inc., 2019.

[24] Diehl Proposes Modernized IRIS-T For FCAS[EB/OL].(2021-09-17)[2021-10-11]. https:∥aviationweek. com/ shows-events/afa-air-space-cyber-conference/diehl-proposes-modernized-iris-t-fcas.

[HJ*3][HJ][JZ(]Research on Development Status and Key

Technologies of Stealth Air-to-Air Missiles

Chen Li*,Duan Pengfei,Yuan Cheng

(Chinese Aeronautical Establishment,Beijing 100029, China)

[HT]? Abstract:

With the rapid development of military aircraft self-protection technology, the difficulty of air-to-air missile attacking air targets is increasing. It is necessary to enhance penetration capability by using all kinds of advanced technologies to ensure the hitting accuracy in future high-tech air combat. Air-to-air missile stealthy technology is one of them. This paper comprehensively analyzes the necessity of developing stealth air-to-air missile under the conditions of modern war, and discusses the signal characteristics and reduction measures of air-to-air missile in details, as well as the research status in related fields abroad. At last, the preliminary idea of developing stealth air-to-air missile in the future is put forward.

Key words: air-to-air missile; stealthy missile; stealthy technology; hitting accuracy; concealment;air battle

收稿日期:2021-11-20

作者簡介:陳黎(1972-),男,研究員級高級工程師。