中科院蘭州化物所:多相復合界面超低摩擦研究取得進展

地球上每年近三分之一的一次能源消耗被用來克服各種系統和設備的摩擦,這不僅造成了大量的能量損失,而且限制了能源效率的優化。具有極低能耗的超低摩擦已成為工業應用中節能、環保和機器長壽命運行的關鍵。因此,設計減摩抗磨方法對于節約能源、提高機械裝置使用壽命、減少環境污染具有重要意義。近年來,基于減緩磨損現象、控制摩擦行為等進展,摩擦系數(COF)小于0.01的綠色超低摩擦現象被認為是解決上述問題的可行策略。

近日,中國科學院蘭州化學物理研究所固體潤滑國家重點實驗室材料表面與界面研究團隊,受水黽在水面運動具備高速、低摩擦、低阻力特性的啟發,構建了一種具有有限潤濕區域的特殊浸潤界面,并利用納米摩擦儀搭建了一種固-液-氣-固多相復合摩擦系統,系統研究了基本摩擦學性能與潤滑介質、特殊潤濕性和摩擦學參數之間的關系(圖1)。

該工作以超疏水材料作為摩擦副、親水材料作為對偶,通過親水材料對水的黏附錨固出一個穩定的水膜(圖1)。在超疏水表面,運動過程中固液界面摩擦力主要受接觸角滯后力和液體黏性阻力(內摩擦力)的影響。基于搭建的摩擦體系,研究人員通過改變注入水的體積,研究了摩擦系數隨液體體積的變化規律,發現采用40 μL去離子水時具有最低的動摩擦系數(μ=0.005)。通過改變接觸應力和頻率,研究揭示了摩擦系數隨接觸應力和滑移頻率的變化規律,實現了255 Pa的最大接觸應力和0.002的最小摩擦系數,且在不同的邊界滑移速度下均可獲得超低的摩擦系數(圖1)。此外,通過兩界面間潤滑組分(水)的注入,可避免基底和對偶之間的直接接觸,進而防止了磨損現象的發生,實現了零磨損。

圖1 超低摩擦體系的構筑及摩擦學性能探究

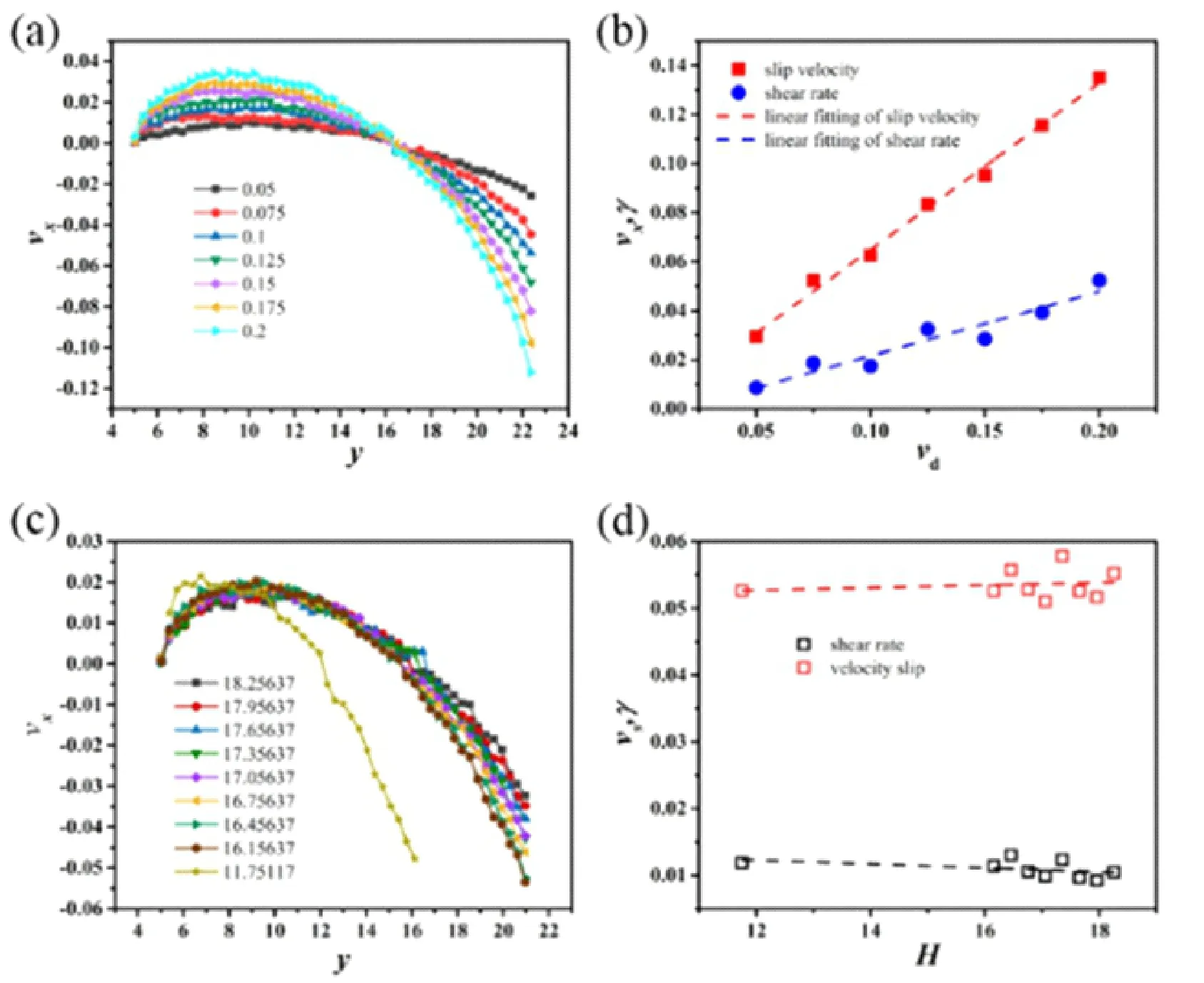

研究團隊采用多體耗散粒子動力學方法模擬了潤滑液膜的動態剪切,將不同剪切速度和載荷的模擬結果與實驗測試結果進行對比(圖2),證實了該體系超低摩擦系數主要來源于滑移過程中接觸角滯后力。研究人員還發現摩擦系數隨接觸應力的增大而減小,隨頻率的增大而增大,表明所構建的超低摩擦系統屬于流體潤滑范疇。

圖2 多體耗散粒子動力學模擬

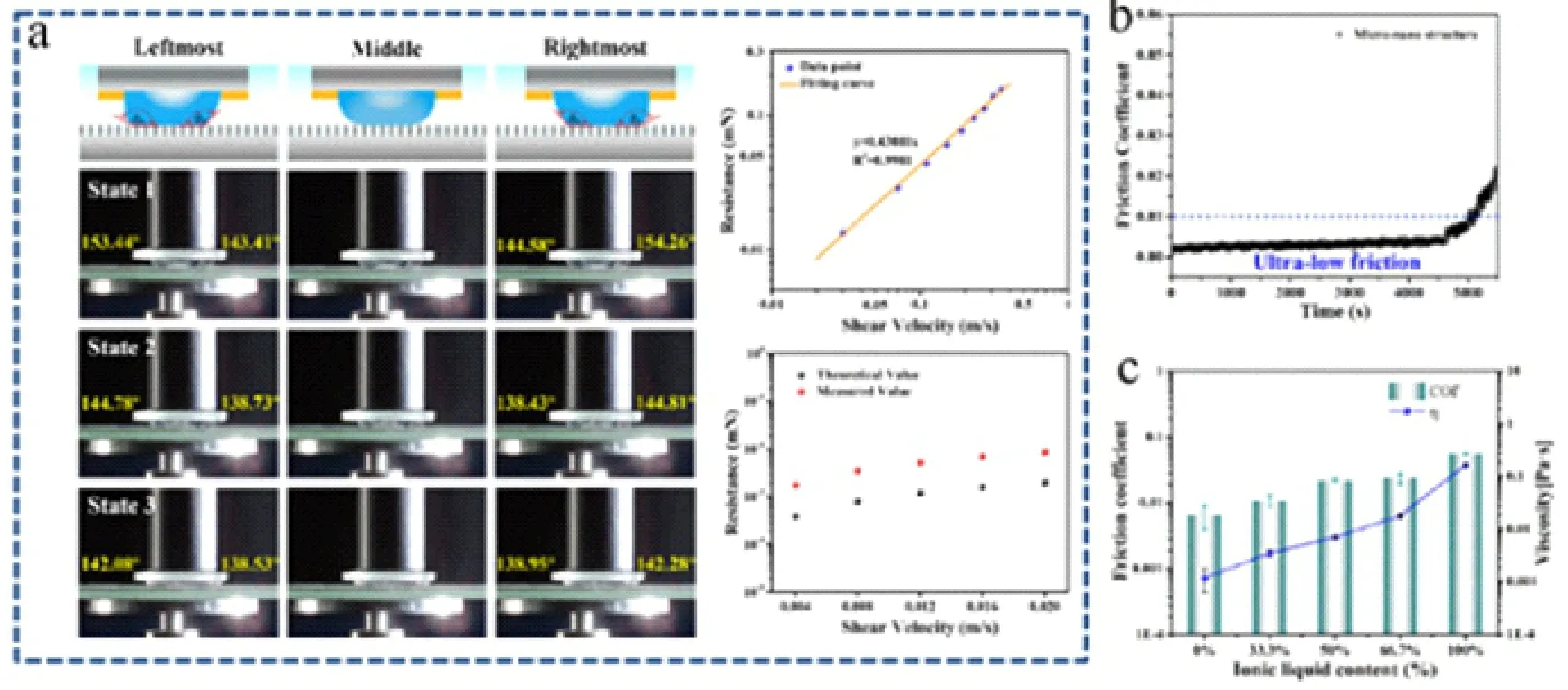

圖3 體系摩擦力來源分析及應用探究

研究發現,構筑的超低摩擦體系在較長的時間范圍內(~5000 s)具有動態穩定性,將潤滑組分由水替換為離子液體后仍可實現較低的摩擦系數。該工作為搭建基于綠色潤滑組分的超低摩擦體系提供了模型。

相關研究成果以Super-wetting interfaces as multiphase composite prototype for ultra-low friction為題發表在Green Chemistry上。研究工作得到了國家自然科學基金重點項目和面上項目的支持。

(中國科學院蘭州化學物理研究所)