從印度到美國,解不開的留學“噩夢”

索那瑜

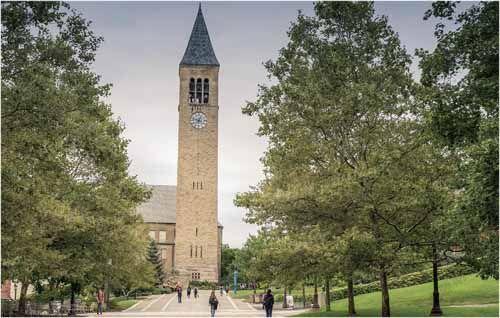

美國紐約州康奈爾大學

每位留學生都有過一段不足為外人道的噩夢時期。有些人夢得淺、醒得早,有些人則一夢好幾年。

2016年是我留學印度噩夢最深的時期,就像多數經歷過低潮的人那般,我在最糟時警覺狀況不對,尋求專業協助。一直到狀態好一些時我才明白,原來一場噩夢早在自己發現之前已然開始,人在噩夢里已經好久、好久了。

回想起那年暑假從印度前往美國的旅行,真像莊周夢蝶那般迷蒙,分不清誰在誰的夢中。而所謂的“美國夢”,又在哪里?

2016年初,起先只是我與印度好友A之間的小爭端,卻演變成崩潰、斷裂與相互傷害。在噩夢的半夢半醒間,我被美國康奈爾大學舉辦的暑期工作坊錄取。

從印度出逃到美國,卻走進帶來噩夢的A的過去:她的康奈爾大學、她的校園、她的系所、她的指導老師、她的伊薩卡小鎮、她的咖啡店、她過往所鐘愛的有機蔬菜水果。

A,在美國生活十余年的印度留學生,我們數年前在班加羅爾認識時,她與先生才剛從紐約搬回印度不久。而當友誼崩壞時,她的過去卻如實地呈現在我眼前,我感覺自己抵達的并不是美國,而是她的鄉愁。

在伊薩卡另一頭的紐約大都會里,因抑郁沉在谷底、博士論文寫不出來而失聯多年的C,一想到要見我與我所代表的他那懷抱希望與夢想的過去,就犯起焦慮。一直到飛機落地前,我都不曉得此行是否能相聚。

我從德里起飛,經倫敦轉機到美國。從第三世界往第一世界移動,敏感的印度神經一路受“異象”刺激。例如倫敦機場,一開始說不上來哪里不對,后來我才明白,怪異感不是來自登機門之間穿梭的不同膚色、種族、語言的人群,不對勁之處在于:這些不同種族的人臉上全都寫著“屬于這里”的理所當然,身上的衣著與配備相較于印度也顯得過度現代、新潮,甚至后現代。

伊薩卡小鎮農場的小孩

這樣的陌生場景,似乎脫離了我所習慣的印度現實,與記憶中《星球大戰》之類的科幻片影像交疊。我仿佛不是身在地球上哪個國家的“國際”機場,而是外太空的航空站。

而當我在紐約肯尼迪機場的大廳見到C與他太太的那一刻,不管是外太空還是地球都瞬間退為背景,我們的眼中見到的只有彼此,我們是彼此的故鄉。哎,留學生看起來都一樣老土,身上穿的衣服是舊的,腳上踩的涼鞋是滄桑的,頭發也都是自己剪的。“這么多年沒見,你們好嗎?”真心想問時,問題卻只在心里轉著,說不出口。

留學生的“家”稱不上溫暖的“避風港”,反而更像是管理得當的資產。他們夫妻倆承租一層樓當二房東,隨著學期、假期更迭,隨著長租或短租的房客搬進搬出,他們也在自己的家中搬移遷徙。房間全租出去時,夫妻睡客廳;租客少時,他們住得寬敞些,可將書房與臥房分離。

晚飯后,我們躲在房間里悄聲聊天。“這些年,你們好嗎?”自己過得不好時,不曉得比較希望知道對方過得好,還是不好?

淪落天涯的我們,為何把生活搞成一團糟?這問題回答起來無比難堪。說穿了并沒有發生什么了不起的大事,但瑣碎的小事又似乎都導致不成比例的心理危機,小危機累積成不可恢復的大災難。

C說:“就是,東西寫不出來,怕跟老師聯絡。”一怕,將生活整個怕壞了,學期沒注冊、簽證過期,離不開、也待不下來。

我呢,也不知何時開始有狀況,后來學會使用這個英文單詞—irritable—易感易怒,情緒像過敏肌膚,輕輕一劃就脹痛不舒服,多疑的心隨時要爆炸。有段時間,我感覺每個人都虧欠我,包括C。

留學初期,我和C常聯絡討論課業,但神經越繃越緊,一震,就斷了。我覺得他自私、不尊重不在乎我,他覺得我暴力。到紐約前,我們已有將近兩年沒聯絡。我和A也是如此,友誼說斷就斷。

不能小看身處異域帶來的抑郁,語言能力退化成嬰兒,內心卻有著成人的善感。我和A之間的友誼一直存在這樣的不平衡,我常懷疑她喜歡和我說話是因為我像中國娃娃一樣只聽不說,笑而不答。她覺得我說話可愛,寫的英文信讀起來特別逗人開心。

在聽了她傾訴心事三四年后的某天,我決定寫一番勸誡她的“真心話”。我掙扎地在極少的字匯中挑選適當的代表,那封信不知道是寫得太好還是太差,徹底摧毀了我們的友誼。A驚嚇地發現,原來自己的好友并不是變成青蛙的亞洲王子,而是裝成HelloKitty的梅杜莎。

我們在時代廣場的巴士站,搭乘4小時的巴士到伊薩卡,中午出發,傍晚抵達。伊薩卡是康奈爾大學山腳下的大學小鎮,地方雖小卻有老而獨特的進步傳統,鎮上彌漫著一股重視平等、環保與有機的生活質感。

伊薩卡與紐約市非常不同。在紐約的街上,我一直不停地大喊:“紐約好便宜。”紐約是一個要便宜有便宜、要貴有貴的城市,難怪好窮的C喜歡住在紐約。超市里有大包裝的量產藍莓、櫻桃、水蜜桃、巧克力、烤雞、面包、蔬菜,比印度德里超市看到的便宜好多。想加菜時,還可以到日本餐廳撿免費的鮭魚頭,回家燉魚頭鍋。

大城市的文化多元,不平等的階級共活著,自己不會是最慘的。C開餐廳的朋友,偷渡來的,有了身份,卻患了抑郁癥,他們聊天常討論精神小藥丸的吃法與妙用。吃雖便宜,交通卻貴,他們出入靠自行車,非不得已不搭地鐵。夫妻倆也學會用兩人共用一張地鐵卡偷乘的省錢招數。

伊薩卡小鎮生態園

而在伊薩卡的超市里,看到的多是有教養的顧客,產品也都貴一些。很多是小包裝的當地品牌,果汁、牛奶、谷類、蔬果、優格、點心,連咖啡豆都是當地烘的。

我住在伊薩卡小鎮上一間百年老木屋里。古屋里廁所比房間還大,住房說明特別交代,洗澡時要將浴簾拉好,簾角收在浴缸內側,千萬留心別將水潑到珍貴的木頭地板上。這跟我熟悉的浴室概念差異極大,洗澡的感覺既夢幻又現實,既享受又緊張。

美國之旅以驚魂“斷舍離”劃下句點。在去機場的路上,我遇上反恐交通大管制,到機場時柜臺已關閉,無法托運行李。C說:“把大行李丟下來,你們快走!”C一把提起我的登機箱開始狂奔,一直到安檢入口再也無法繼續前進時,才將行李交給氣喘吁吁的我。

我沒有機會好好道別,只能接過行李繼續沖刺。離開前我回頭一望,看到小小的C穿著T恤、短褲、拖鞋,孤零零一人矗立在人群中著急地望著我,他的身影深深地烙印在我心中。我含著淚心想,過去的多心與猜疑是我的錯:這就是最真實的他了吧。