基于敏感指標的骨科專科護理質量標準的構建

黃天雯,張偉玲,劉圓圓,肖 萍,陳曉玲,戴巧艷,黎小霞,彭 莉,成守珍

中山大學附屬第一醫院,廣東 510080

護理質量標準指依據護理工作內容、特點、流程、管理要求及護理人員、服務對象的特點、需求而制定的護理準則、規定、程序和方法。護理質量標準也是衡量護理各項工作的標尺[1]。建立系統、科學和先進的護理標準化體系,有利于提高護理質量和護理管理水平,促進護理學科的發展和護理人才培養[2]。1989 年原衛生部頒發《綜合醫院分級管理標準(試行草案)》,2008年出臺《醫院管理評價指南》,2011 年公布了新的《三級綜合醫院評審標準(2011 年版)》,各醫院在以上標準的基礎上制定基礎護理質量標準、危重癥病人護理質量標準、護理文書質量標準等標準[3-5],但缺乏專科護理質量標準。在骨科護理領域,國內外僅關注骨科某類疾病或個別護理問題的評價,缺乏全面、整體的骨科護理質量標準[6-10]。本研究團隊在前期研究中構建了10 項骨科護理質量敏感指標[11],應用過程中發現無對應的標準,容易造成評價者尺度不一、同質性欠缺、轉換成護士可操作的具體護理行為不足等問題,為了建立指標與標準之間的內在聯系,推動專科護理質量持續改善,本研究構建基于敏感指標的骨科專科護理質量標準(以下簡稱標準),現報告如下。

1 研究方法

1.1 文獻檢索 2019 年3 月—8 月,研究者應用美國生物醫學文獻數據庫(PubMed)、Cochrane 圖書館、護理學及醫學相關文獻累計索引(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature,CINAHL)、美國護理質量指標國家數據庫(National Database of Nursing Quality Indicators,NDNQI)、中國生物醫學文獻數據庫(CBM)、科學引文索引數據庫(Web of Science,WOS)、中國知網、維普、萬方等數據庫;應用指南網站,如美國國立臨床診療指南(National Guideline Clearinghouse,NGC)等,檢索國內外關于骨科專科護理質量標準的文獻。英文檢索詞包括:“orthopaedics/nursing care quality”“evaluation criterion/quality assessment”“total quality management/evaluation and quality improvement program/quality control/standard of care/benchmarking/quality assessment/quality metric;中文檢索詞包括:“骨科/護理質量”“評價標準/質量評價”“質量管理/持續質量改進/質量控制/質量評價/質量測量。排除標準:相關數據不完整或數據無法使用的文獻;重復發表或會議摘要、信函通知;研究設計有缺陷、統計方法有錯誤;采用美國霍普金斯證據等級與質量評價方法[12-13]對相關文獻進行等級與質量評定,質量評定為C 級的文獻。通過閱讀相關評論文章和參考目錄補充檢索,共檢索到963 篇相關文獻,將檢索到的相關文獻進行去重、標題與摘要濾過及全文閱讀,最后確定36 篇有效文獻。

1.2 半結構式訪談 2019 年9 月—10 月,采用目的抽樣法,樣本量以訪談時不再有新的主題呈現,即信息量飽和為標準。選取三級甲等醫院骨科的4 名醫生、8 名護士進行半結構式訪談。納入標準:①年齡≥35 歲。②醫生,碩士研究生及以上學歷,副主任醫師及以上職稱,骨科臨床工作≥5 年;護士,本科及以上學歷,主管護師及以上職稱,取得省級及以上專科護士資格且從事臨床工作≥3 年或從事骨科護理工作≥8 年。③具有較強的溝通協調能力。排除標準:妊娠、哺乳或當年缺勤≥1/3 工作日。訪談提綱:①您認為可以從哪些方面評價骨科病人的恢復情況?②前期構建的骨科護理質量敏感指標,用于具體評價護士工作質量的內容包括哪些?③基于敏感指標,治療或護理過程中的重點和難點是什么?④當前評價骨科專科護理質量存在哪些問題?每次訪談結束后,將錄音整理為文字資料,采用Colaizzi 7 步分析法進行整理、分析和歸納,提煉與標準相關的主題為:合理配置與使用骨科護士;專科護理評估全面、準確、動態;專科護理干預及時、準確、有效;盡量減少或避免與護理相關的圍術期并發癥;病人滿意度。將以上主題納入下一步研究。

1.3 專家會議法 2019 年11 月—12 月,研究小組成員結合文獻檢索和半結構式訪談結果,擬訂標準初稿,然后由5 名骨科護理專家組成會議小組,對標準進行討論和修改。討論內容包括:①每條標準是否能反映骨科護理質量敏感指標對應的護理標準?還需增加哪些標準?②哪些標準存在交叉、重疊,可以進行合并?哪些標準應刪除?③哪些標準比較重要?哪些標準是次要的?討論中,1 名研究者負責書面記錄,并進行錄音。最后初步形成基于敏感指標的骨科專科護理質量標準,包括一級標準10 項、二級標準61 項。

1.4 德爾菲專家函詢法

1.4.1 遴選函詢專家 按照德爾菲法的專家遴選要求,函詢專家應在本研究領域具有一定的權威性和代表性,具備較高的理論知識水平和實踐經驗,以15~50 人為宜[14]。本研究采用經驗選擇的方式。專家納入標準:具有本科及以上學歷;曾組織過科研課題者;具有嚴謹的科學態度;護理專業知識豐富,思維和判斷能力較強;在國內三級甲等醫院骨科專科醫院或具有較強骨科影響力的綜合性醫院工作,所在醫院或科室開展護理質量評價;從事骨科護理或管理工作8 年以上;護理管理者具有副高級及以上職稱,臨床骨科護理專家具有中級及以上職稱;自愿參加,對本研究有較高的積極性。排除標準:前1 輪函詢中全部選擇“很不熟悉”“不太熟悉”“不熟悉”或函詢問卷填寫質量不高的專家。

1.4.2 制訂專家函詢問卷 根據專家函詢法的要求,每次函詢均有詳細的填寫指南,并將前1 輪函詢問卷的應答情況反饋給專家。問卷包括3 部分內容。第1部分為問卷說明,將前期研究與實踐發現的主要問題、本研究目的與意義進行陳述;第2 部分為骨科專科護理質量標準判定,專家對每條標準的重要性進行評分,依照Likert 5級評分法,5分為非常重要、4分為重要、3分為一般重要、2 分為不太重要、1 分為不重要,4~5 分視為專家認同,專家可在修改意見欄中提出自己的建議、增加/刪除及理由;第3 部分為專家情況調查表,包括從事骨科工作年限、學歷、職稱、判斷依據及熟悉程度等。其中熟悉程度指專家對標準相關內容的熟悉程度,采用Likert 5 級評分法,1 分為很熟悉,2 分為比較熟悉,3 分為一般熟悉,4 分為不太熟悉,5 分為不熟悉,判斷依據指對條目進行評價的依據,包括工作經驗、理論分析、參考國內外文獻或數據和個人直觀感受4 個方面。

1.4.3 實施函詢 專家函詢進行了2 輪。研究者通過面對面或網絡發放及回收問卷,要求專家在1 周內返回。研究者及時對回收問卷進行意見匯總和數據整理,討論修訂后進行下一輪專家函詢,為避免記憶偏倚,2 次函詢間隔20 d[15]。第1 輪函詢問卷,收集專家的基本信息,確定專家權威程度,并根據專家提出的意見及評價對指標進行篩選、調整。修改后的條目和意見通過第2 輪函詢反饋給專家,由專家進行再次評價。刪除標準:重要性評分<3.5 分[16];變異系數>0.25[17];專家建議并經課題小組討論確認刪除。首輪函詢結束后,對回收的問卷進行整理、歸納。函詢專家對條目的重要性平均認同度≤80%和/或變異系數≥0.25[16-17]的標準予以剔除。另外,對部分標準的表述方式進行修正,形成第2 輪函詢問卷。

1.5 統計學方法 采用SPSS 20.0 軟件進行統計學分析。描述性分析用均數、標準差、變異系數、認同率等表示;專家積極系數用問卷回收率表示;專家權威系數(Cr)用專家熟悉程度和判斷依據的均值表示;專家意見的協調程度用重要性評分的變異系數和肯德爾和諧系數表示。各項標準的權重系數通過層次分析法計算,首先依據標準構成建立層次結構模型,然后通過專家重要性評分確定Saaty 標度,構建判斷矩陣,進行層次排序及一致性檢驗,以確定各項標準的權重[18],檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 函詢專家的基本情況 第1 輪專家函詢共發放調查表43 份,回收40 份,有效回收率為93.02%。40 名專家來自我國33 所三級甲等綜合醫院,專家年齡31~57(45.10±6.17)歲;護理部主任或副主任6 人,骨科護士長28 人,其他6 人;本科33 人,碩士5 人,博士2 人;主任護師13 人,副主任護師21 人,主管護師6 人;工作年限8~35(24.85±6.73)年,其中<20年8人,20~29年19 人,≥30 年13 人;骨科護理或管理工作年限8~29(16.90±5.87)年。第2 輪函詢的40 名專家來源于第1 輪函詢的專家庫。

2.2 專家的權威性和積極性 2 輪專家函詢的權威系數均為0.915,權威程度較高,結果可信;2 輪專家函詢分別發放調查問卷43 份和40 份,回收率分別為93.02%和100.00%,積極系數分別為0.93 和1.00。

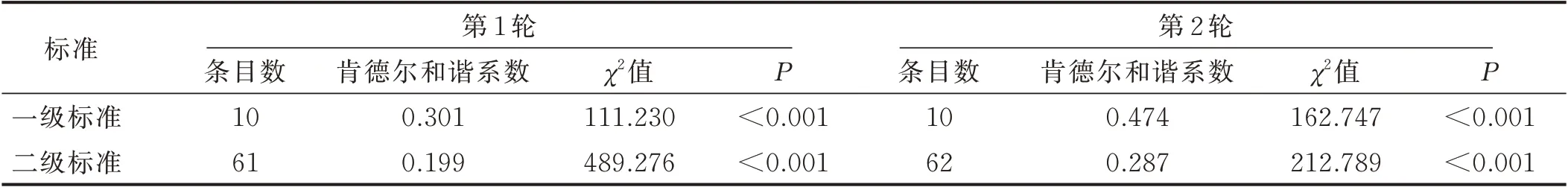

2.3 專家意見的協調程度 研究小組針對第1 輪專家函詢意見進行溝通與協調,第2 輪專家意見趨于一致。第1 輪函詢的變異系數為0.03~0.36;第2 輪函詢的變異系數為0.03~0.18,均<0.25,提示第2 輪函詢的專家判斷結果相對一致;2 輪函詢各級標準的肯德爾和諧系數分別為0.199,0.301 和0.287,0.474,均具有統計學意義(P<0.001),表明專家的意見及認同率相對統一。見表1。

表1 專家意見的協調程度

2.4 專家函詢結果

2.4.1 第1 輪函詢結果 第1 輪函詢后根據篩選標準、專家函詢及研究小組討論結果,對標準進行補充、刪減、修訂。①刪除二級標準5 項:“P 班護患比<1∶30”“N 班護患比<1∶50”“評估神經損傷部位、程度、平面”“病人對呼叫時能及時獲得幫助滿意”“病人對護士服務態度和關心病人滿意”。②增加二級標準7 項:“肢體血循環評估準確,及時發現異常”“神經功能評估準確,及時發現異常”“疼痛評估準確,及時發現異常”3 項一級標準中各增加了1 項二級標準“評估后記錄,并且有連貫性”,用于反映動態進行專科護理評估;另外,增加的4 項二級標準包括“根據工作量、病人病情、護士能級調配人力,彈性排班”“病人掌握體位擺放與轉移的目的、方法及注意事項”“病人對護士檢查督促康復鍛煉滿意”“病人對預防感染、外固定并發癥、深靜脈血栓等并發癥的護理措施滿意”。同時依據專家意見對部分標準的表述進行修改,如“針對每位病人的運動能力、損傷性質、年齡等制定功能鍛煉方案,確定運動方法、量、頻率、時間,做到個體化”修改為“針對每位病人的運動能力、損傷性質、年齡、心肺功能等,與醫師共同制定功能鍛煉方案,確定功能鍛煉的方法、量、頻率、時間,做到個體化”。第1 輪函詢結果包括一級指標10 項,二級標準63 項,形成第2 輪函詢問卷。

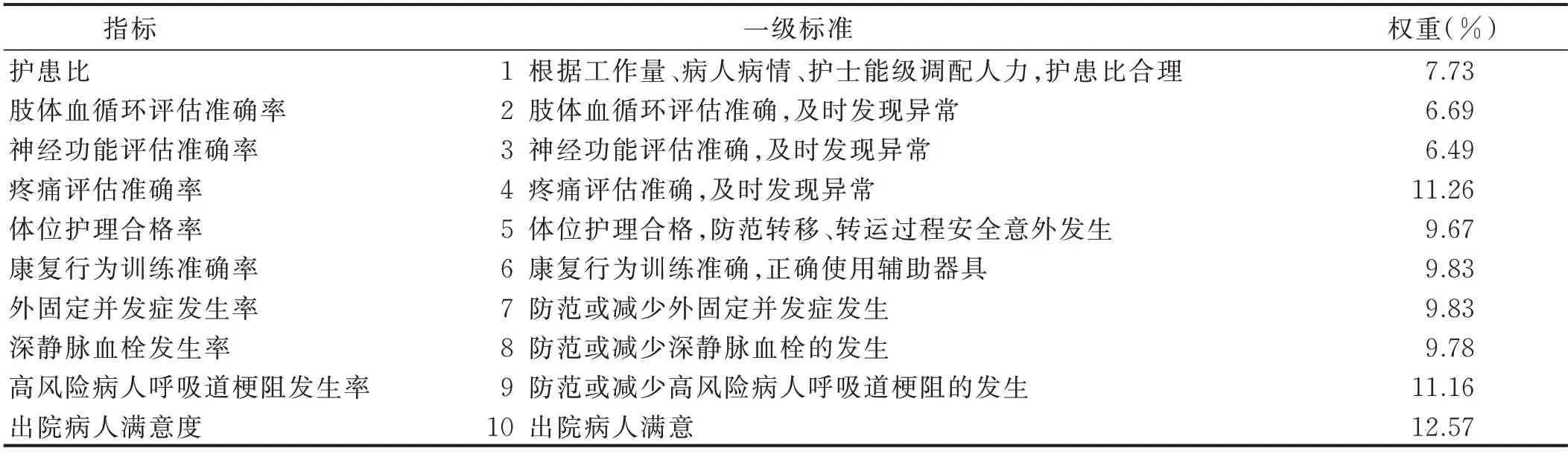

2.4.2 第2 輪函詢結果 專家對第1 輪形成的標準重要程度總的認同度為80.00%~100.00%,算術均值為4.23~4.98 分,變異系數為0.00~0.18。專家對63 項初選標準中的23 項標準的重要性表示全部認同(4~5 分)。刪除1 項二級標準“無護理相關的差錯、缺點、跌倒、壓瘡、非計劃拔管、走失等不良事件”(80%);修改1 項一級標準:將“康復行為訓練準確”修改為“康復行為訓練準確,正確使用輔助器具”。另外,對部分標準的表述進行了修改。最終構建的標準涵蓋10 項一級標準、62 項二級標準。見表2、表3。

表2 基于敏感指標的骨科專科護理質量標準(一級標準)

表3 基于敏感指標的骨科專科護理質量標準(二級標準)

(續表)

3 討論

3.1 基于敏感指標的骨科專科護理質量標準科學、可靠 本研究是在2013 年構建48 項骨科專科護理質量評價指標[19]及2017 年研究構建10 項骨科護理質量敏感指標[11]基礎上,基于臨床實踐經驗及存在問題,通過系統的文獻回顧、半結構式訪談、專家會議法構建,為后續標準的構建、完善提供良好基礎。在專家函詢時嚴格按照德爾菲法的標準和要求實施函詢。專家選擇是否恰當,是建立科學、全面的指標框架的關鍵[20]。選擇專家的原則主要考慮對研究問題的熟悉程度以及專家的學歷、理論知識、臨床經驗、對本研究的興趣度等[21]。本研究納入的函詢專家全部來自三級甲等綜合醫院,專家的來源地域廣泛,多數專家具有15 年以上骨科工作經驗,精通且熟悉骨科護理重點。2 輪專家函詢的問卷回收率、權威系數較高,肯德爾和諧系數有統計學意義(P<0.001),表明專家所提供的評價意見具有一定說服力,意見相對集中,有利于提供可靠的評價標準[22-23]。本研究結合統計分析方法對每項標準進行篩選同時采用層次分析法對專家的評分進行量化評價,確定權重,最終將人力資源、骨科護理實踐、骨科護理成效融入專科護理質量管理中,使每項標準都能從不同的角度反映骨科專科護理工作的優劣,進而為骨科護理的持續改進提供參考依據。

3.2 基于敏感指標的骨科專科護理質量標準的內容分析

3.2.1 人力資源配置與使用方面 “根據工作量、病人病情、護士能級調配人力,護患比合理”的權重為7.73%,是骨科護理質量的基本保證。然而,多數專家注意到不同醫院、不同骨科護理單元收治的病人類型不同,所以,即使病人數量相同,護理工作量的差異也可能很大,何為“合理”,需要長期的測算與應用。本研究引用國家衛生健康委員會頒布的“三級醫院評審標準”[4],主張每個責任護士平均看護病人數量不超過8 例;根據工作量、病人病情、護士能級調配人力,彈性排班;落實責任制整體護理,實施小組責任制、層級管理制、床邊工作制、床邊記錄制等作為其中的人力資源相關標準,獲得了函詢專家的一致認可。

3.2.2 專科護理評估與干預方面 護理評估活動的科學性直接影響護士對病情的正確判斷和護理措施的落實,全面而正確的評估是保證高質量護理的先決條件[24]。專科護理評估方面的3 項一級標準、骨科護理實踐的2 項一級標準(一級標準2~6)的權重共43.94%,是骨科護理質量的核心。骨科護理實踐包括護理評估、護理診斷、護理措施及評價的過程,直接影響康復效果和護理安全。肢體血液循環、神經功能是反映運動系統疾患病人病情的最直接、客觀的指標,是預見性護理干預及判斷病人轉歸的前提[11]。疼痛評估是控制疼痛關鍵的第一步[25]。在專科護理評估的相關標準中,專家一致強調專科護理評估準確、全面的重要性,同時強調“評估后記錄,并且有連貫性”。體位護理和康復行為訓練是骨科護理動靜結合的護理特色,要達到體位護理和康復行為訓練的標準,專家強調了醫護一體、病人參與的重要性,骨科護士一方面要給予正確的體位護理和適時的康復行為訓練,同時要做好健康教育,反復指導、督促、反饋、改進,提高病人體位依從性和功能鍛煉依從性。總之,實施專科護理評估與干預標準的對象是不同病情嚴重程度的病人,時機是病人病情的不同階段或時點。

3.2.3 并發癥預防與護理方面 骨科常見的專科并發癥包括深靜脈血栓形成、呼吸道梗阻、創傷性休克、髖關節置換術后假體脫位、脊髓損傷、神經損傷、外固定并發癥、感染、關節僵硬、肌肉萎縮、跌倒等,嚴重影響病人生命安全與術后功能康復。前期研究將外固定并發癥發生率、深靜脈血栓發生率、高風險病人呼吸道梗阻發生率作為骨科護理質量敏感指標[11],說明其重要性、普遍性。防范或減少骨科相關并發癥的3 項一級標準(一級標準7~9)的權重共30.77%,權重較高,表明并發癥是衡量骨科病人護理結局的最終質量之一。有研究表明,對于護理敏感質量指標,制定并執行相應的集束化護理方案能使其得到有效改善[22]。本研究在構建防范或減少骨科相關并發癥的標準時,遵循集束化護理的理念,將基于證據、相互關聯、簡單明確、操作性強的循證實踐措施制定成標準,獲得了專家的一致認同。總之,實施防范和減少骨科相關并發癥標準的對象是可能發生并發癥的高風險病人,時機是識別到有風險開始至無風險為止。

3.2.4 病人滿意度 病人滿意度是評價護理服務的金標準,這一點已經得到了廣泛的認可,如何使用工具對病人滿意度進行可靠而有效的評定尚無統一標準[26]。專家提出專科護理質量標準中的病人滿意是對專科護理服務的滿意,因此修改了2 項二級標準,最終獲得了專家的認同,權重為12.57%。8 項出院病人滿意的二級標準包括了病人對病情觀察、健康教育、操作技術、疼痛管理、并發癥預防等方面,能全面反映病人對專科護理服務是否滿意,同時提出持續改進出院病人滿意的標準是每月調查,定期分析與改進。

4 小結與建議

本研究綜合前期研究基礎和臨床實踐資料分析,通過系統的文獻回顧、半結構式訪談、專家會議法及專家函詢法等制訂“基于敏感指標的骨科專科護理質量評價標準”,其中一級標準10 項、二級標準62 項,構建方法科學、可靠,建立了指標與標準之間的內在聯系,可為全面、精確、針對性地改善骨科專科護理質量提供依據。同時,也可為護理管理者培訓、考核、評價骨科護士的核心能力提供參考依據。下一步將對“基于敏感指標的骨科專科護理質量標準”進行臨床實踐驗證,以進一步觀察其可操作性和敏感性。