坐位與側臥位排痰在神經外科病人氣管切開護理中的應用效果觀察

唐 敏,蔣成芳,袁 萍,吳凌云

南京大學醫學院附屬鼓樓醫院,江蘇 210000

神經外科重癥顱腦損傷病人為保持呼吸道通暢常需實施氣管切開術,術后病人易發生肺部感染[1],還會引發發音障礙、氣管內出血等并發癥,部分病人的吞咽功能會受到影響,嚴重者甚至會出現脫水、吸入性肺炎、窒息等,對其生命健康造成嚴重影響[2-3]。病人應盡早拔除氣管套管,促進機體恢復。相關研究顯示,拔除氣管套管的關鍵在于提升病人咳嗽、排痰能力,并有效控制肺部感染[4]。咳嗽、排痰效果與病人體位擺放相關[5]。為探究合理排痰體位,本研究中對在我院治療的氣管切開合并肺部感染病人分別給予坐位與側臥位排痰,現將結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2019 年10 月—2020 年10 月我院神經外科收治的氣管切開合并肺部感染病人114 例,隨機分為兩組,各57 例。對照組中,男31 例,女26 例;年 齡29~69(50.92±11.37)歲;病 程7~29(19.96±3.51)d;腦出血29 例,腦外傷28 例;痰液黏稠度:Ⅱ度41 例,Ⅲ度16 例;肺部感染部位:右肺中下葉22 例,雙肺下葉35 例。觀察組中,男33 例,女24 例;年齡27~71(51.13±12.48)歲;病程9~30(20.04±3.49)d;腦出血30例,腦外傷27例;痰液黏稠度:Ⅱ度43例,Ⅲ度14例;肺部感染部位:右肺中下葉24 例,雙肺下葉33 例。納入標準:均符合肺部感染診斷標準;格拉斯哥昏迷評分為11~15 分;血氧飽和度為90%~94%;病情平穩;自主咳嗽;病人及家屬均簽署知情同意書。排除標準:合并嚴重心、肝、腎等臟器功能不全;中途退出此研究;合并肋骨、胸椎或頸椎骨折;近期存在氣壓性創傷。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。本研究經醫院倫理委員會審核批準。

1.2 方法

1.2.1 護理方法 所有病人實施心電監護,給予3%氯化鈉霧化吸入,4 h 1 次,避開餐前30 min 和餐后2 h。病人霧化吸入后叩擊前進行肺部聽診。觀察組護理干預方法:1 名護理人員對病人實施胸背部叩擊,雙手手指彎曲并攏呈空心掌,采用手腕的力量,根據肺部和氣管的解剖位置,自肺底從下至上、從外向內,有規律、迅速地實施叩擊。病人先取平臥位,叩擊胸部,再取側臥位,叩擊其背部,每個肺葉叩擊1~3 min,80/min,總叩擊時間為5~10 min。自背部第10 肋間隙、胸第6 肋間隙開始避開病人乳房、心前區、肩胛和脊柱等骨突部位,在肺下葉部和肺部病變嚴重部位適當增加叩擊時間和叩擊力量。具體叩擊力量和頻率以病人自覺耐受為度。然后病人取90°坐位,背部離開床墊,護理人員指導病人正確咳嗽;或在病人吸氣終末期用食指、中指按壓胸骨上窩,指腹向下用力刺激病人咳嗽;或將無負壓吸痰管置于病人氣管內促使病人咳嗽,使其將深部痰液咳至氣管套管外。另1 名護理人員在氣管套管口處放置痰杯,收集咳出的痰液;或用一次性痰液收集器,將病人從深部咳至氣管套管口的痰液吸出,避免深部吸引。干預過程中嚴密觀察,發現病人有任何異常給予及時處理。排痰后聽診肺部濕啰音和呼吸音,記錄病人排痰量。護理人員每日08:00 統計病人24 h 排痰總量。對照組背部聯合胸部叩擊法與觀察組相同,協助病人取側臥位,并以相同方法指導病人咳嗽或誘發咳嗽、排痰、收集痰液并予肺部聽診。

1.2.2 觀察指標 ①排痰量:觀察并記錄兩組7 d 內每日排痰量。②呼吸、脈搏、血氧飽和度:觀察并記錄兩組排痰前、排痰后第7 天呼吸、脈搏、血氧飽和度變化情況。③血氣分析指標:觀察并記錄兩組護理前、護理后第7 天pH 值、動脈血氧分壓(PaO2)、動脈血二氧化碳分壓(PaCO2)指標變化。④觀察并記錄兩組體溫恢復正常時間、肺部聽診顯效時間及氣管套管留置時間。

1.3 統計學分析 采用SPSS 22.0 進行統計分析,定量資料采用均數±標準差(±s)表示,進行兩獨立樣本t檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組7 d 排痰量比較(見表1)

表1 兩組7 d 排痰量比較(±s) 單位:mL

表1 兩組7 d 排痰量比較(±s) 單位:mL

組別對照組觀察組t 值P例數57 57第1 天36.25±6.42 44.61±6.65-6.828<0.001第2 天35.37±7.13 44.28±6.60-6.924<0.001第3 天36.22±6.58 43.45±6.37-5.960<0.001第4 天37.32±7.05 44.29±6.53-5.476<0.001第5 天37.18±6.37 42.61±6.07-4.659<0.001第6 天33.05±7.03 38.44±6.95-4.116<0.001第7 天31.24±6.25 37.09±6.48-4.906<0.001

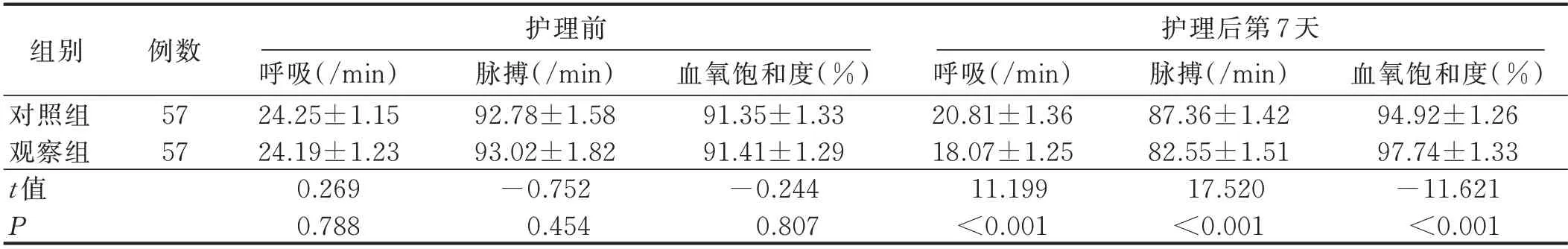

2.2 兩組護理前及護理后第7 天呼吸、脈搏、血氧飽 和度比較(見表2)

表2 兩組護理前及護理后第7 天呼吸、脈搏、血氧飽和度比較(±s)

表2 兩組護理前及護理后第7 天呼吸、脈搏、血氧飽和度比較(±s)

組別對照組觀察組t 值P例數57 57呼吸(/min)24.25±1.15 24.19±1.23 0.269 0.788護理前脈搏(/min)92.78±1.58 93.02±1.82-0.752 0.454血氧飽和度(%)91.35±1.33 91.41±1.29-0.244 0.807呼吸(/min)20.81±1.36 18.07±1.25 11.199<0.001護理后第7 天脈搏(/min)87.36±1.42 82.55±1.51 17.520<0.001血氧飽和度(%)94.92±1.26 97.74±1.33-11.621<0.001

2.3 兩組護理前及護理后第7 天pH 值、PaO2、PaCO2比較(見表3)

表3 兩組護理前及護理后第7 天pH 值、PaO2、PaCO2比較(±s)

表3 兩組護理前及護理后第7 天pH 值、PaO2、PaCO2比較(±s)

注:1 mmHg=0.133 kPa。

組別對照組觀察組t 值P例數57 57 PaCO2(mmHg)45.84±1.88 44.27±1.91 4.423<0.001 pH 值7.25±0.04 7.24±0.04 1.335 0.185護理前PaO2(mmHg)87.62±1.73 87.74±1.81-0.362 0.718 PaCO2(mmHg)51.83±1.54 51.88±1.58-0.171 0.865 pH 值7.29±0.03 7.38±0.05-11.653<0.001護理后第7 天PaO2(mmHg)94.15±1.22 96.63±1.55-9.492<0.001

2.4 兩組病人體溫恢復正常時間、肺部聽診顯效時間 及氣管套管留置時間比較(見表4)

表4 兩組病人體溫恢復正常時間、肺部聽診顯效時間及氣管套管留置時間比較(±s) 單位:d

表4 兩組病人體溫恢復正常時間、肺部聽診顯效時間及氣管套管留置時間比較(±s) 單位:d

組別對照組觀察組t 值P例數57 57體溫恢復正常時間15.49±1.24 9.96±1.65 20.228<0.001肺部聽診顯效時間38.04±2.51 32.17±1.96 13.916<0.001氣管套管留置時間43.14±2.25 37.01±1.94 15.578<0.001

3 討論

顱腦損傷病人常因意識障礙等原因無法有效清理其呼吸道,致使顱內壓上升,血氧分壓下降,對其腦組織造成進一步損傷[6-7],所以需保持呼吸道通暢,及時清除呼吸道分泌物,從而確保各器官供氧,避免腦組織發生繼發性損傷[8]。氣管切開術可有效保障病人呼吸道通暢,降低其耗氧量,但術后氣體未經過正常氣道濕化、加溫等作用而直接進入病人肺部,易導致呼吸道干燥,氣管纖毛運動功能下降[9-10]。氣管切開后外部感染源和氣管、外套管間滋生的細菌最終誘發肺部感染。此外,長期留置氣管套管還會造成氣管黏膜損傷等并發癥,故應在滿足氣管套管拔除指證后盡早拔管[11]。相關研究結果顯示,病人能否有效自主咳嗽,將呼吸道分泌物排出體外是影響拔管的主要因素之一,而咳痰效果與體位密切相關[12-13]。本研究結果顯示,觀察組護理后第1 天~第7 天每日排痰量均高于對照組(P<0.001)。表明神經外科病人采用坐位排痰效果優于側臥位排痰。分析原因可能為:側臥位排痰雖然可起到一定排痰效果,但病人取側臥位時會受到重力因素影響,縱膈、患側肺壓迫健側肺,膈肌受腹腔內容物的影響而上移,致使胸腔容積減少[14-15],健側肺胸廓活動空間減少,使其無法有效咳嗽,痰液不能徹底排除[16]。病人取坐位時能夠借助重力作用,使其腹腔內容物和膈肌下降,增大胸腔容積及肺活量,從而促進分泌物移動,更利于病人將氣道分泌物排出[17]。本研究中,觀察組護理后第7 天呼吸、脈搏低于對照組,血氧飽和度高于 對 照 組,PaO2、pH 高 于 對 照 組,PaCO2低 于 對 照 組(均P<0.001)。表明神經外科病人采取坐位排痰可有效改善其生命體征及血氣指標。分析原因可能為:坐位相較于側臥位更利于進行深大呼吸,可有效提升肺通氣量,改善肺順應性,使病人呼氣時彈性阻力減小,改善呼吸肌收縮力,進而提高咳痰效果[18]。此外,坐位可擴大胸腔容積,有效緩解其心臟負荷、肺淤血,進而促進心肺有效舒張,促進生命體征及血氣指標的改善。本研究中,觀察組體溫恢復正常時間、肺部聽診顯效時間及氣管套管留置時間短于對照組(P<0.001)。表明神經外科病人采取坐位排痰可促進病人體溫盡快恢復,減少氣管套管留置時間。分析原因可能為:病人肺部感染,側臥位排痰時因重力作用使血液流向通氣不佳的下肺,致使已存在炎癥的肺葉又受到縱膈壓迫,最終造成通氣降低,及時氣管切開吸入高流量氧氣也難以代償下肺的靜脈血摻雜,可引發低氧血癥。此外,側臥位時病人頭、頸部和軀干如未處于相同軸線還可造成氣道損傷,可能造成機體恢復時間和氣管套管留置時間延長[19]。而坐位可使病人呼吸加深,促進有效咳嗽及新陳代謝,縮短氣管套管留置時間[20],幫助病人盡快恢復健康。