智能建造專業新型數字化教學模式研究

劉占省 白文燕 杜修力

摘要:推動建筑產業改革、發展、升級,需要大力推進“新工科”建設,培養創新型人才。北京工業大學率先開展智能建造專業建設的研究和實踐,提出了一種適用于智能建造專業的基于新型教學平臺的綜合性數字化教學模式。學校確定了智能建造專業的人才培養目標,并對課程集群建設進行探究,打造智能建造專業集群課程體系。依托學校學科優勢和科研實力,立足于學習過程,以“面向完整任務”為教學核心,籌建了新型教學平臺;依托新型教學平臺,分別從技術層面、軟件層面和硬件層面對教學模式進行了改革,提高了教學質量。同時,完善了學生的知識架構,提高了他們的邏輯思維能力,為培養創新型專業技術人才提供了支持。

關鍵詞:新工科;智能建造;數字化教學;教學新模式

中圖分類號:G642.0 ? 文獻標志碼:A ? 文章編號:1005-2909(2022)01-0015-09

當前,中國建筑行業正處于深化改革、轉型升級以及科技創新跨越并行相協調的重大發展時期[1]。傳統建造技術的轉型和升級一直是國內外廣泛關注的研究熱點,各國也都已提出了與之相應的行業和產業長遠發展前景,如建筑工業化、中國制造 2025、德國的“工業 4.0”、美國的“工業互聯網”等[2]。中國信息化建造的進程逐漸由手工化、機械化向智能化、智慧化的階段發展。然而,由于我國建造業起步較晚,建造智能化進程緩慢,在基礎理論、軟硬件、人才儲備等方面,仍與國外有著較大的差距。為了盡快縮短我國與國外的技術差異,推動我國建造業實現現代智能化的快速發展,國家相繼出臺了相關政策。住房和城鄉建設部等13部門聯合印發的《關于推動智能建造與建筑工業化協同發展的指導意見》指出,將全面提高建設工程行業的信息化水平,著手提高大數據、區塊鏈、數字孿生、物聯網、云計算、BIM 信息技術的綜合集成應用能力[3]。

智能建造專業的設立充分符合建筑業發展和轉型升級的時代需求,是我國大力推進"新工科"建設,培養我國智能建造的科技人才,支撐我國邁向科技強國的重要舉措[4]。目前,同濟大學、東南大學、北京工業大學、北京建筑大學等紛紛開設智能建造專業,以培養一批智能建造工程師,從而推進智慧城市發展和智能建造新技術的應用。對于高校的智能建造人才培養目標如何順應未來土木建筑領域新時代發展,如何將傳統的建筑技術學系與最新智能化建造新技術元素融為一體[5],搭建一個以學生為本,全面而又適合個性化發展的多維立體化建筑技術培養體系[6],是我國高校土木建筑類相關專業課程教育需要解決的,同時關乎到提高大學生建筑技術培養水平和質量的一個關鍵性問題。

人才培養的最終落腳點在教學,需要通過 “教什么”來確定 “學什么”,教學直接影響學生學習進度和學習質量[7]。隨著新工科教育改革,傳統教學方法已經無法滿足當今人才培養的需求。為適應當下需求,北京工業大學系統開展智能建造專業人才培養數字化教育的實踐探索,以新型智能建造教學平臺為基礎,依托學科特點和專業優勢,將數字化技術應用于智能建造課程教學中。

一、智能建造專業概述

(一)專業設立

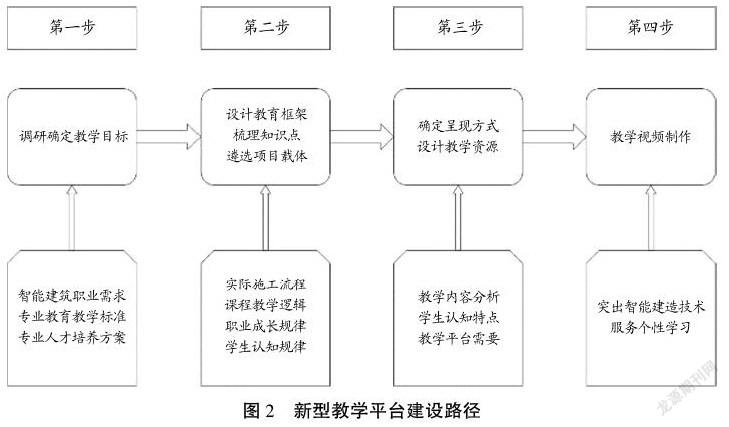

智能建造專業,是以土木工程專業為基礎,面向國家策略需求和建筑業的升級轉型,融合機械設計制造及其自動化、電子信息及其自動化、計算機科學與工程、工程管理等專業發展而成的新興復合型工科專業[8]。自2018年同濟大學首次設立智能建造專業以來,東南大學、北京工業大學、華中科技大學等國內多所院校陸續設立了智能建造專業。截至2021年2月,我國已有20多所高等院校開設了智能建造專業(表1—表3)。

北京工業大學依托城建學部于2019年申請成立智能建造專業,并獲得了教育部批準。北京工業大學自獲批開設智能建造專業以來,推行產學研教育實踐、校企共同培育模式,致力于培育基礎理論扎實、專業知識面廣、實際操作能力強、科學與現代人文素養深厚,并掌握智能化建造相關原則及基本方法,具有可持續學習與創新能力的復合型工程技術創新人才。為呈現建筑行業前沿智能建造技術,積極打造科研創新平臺,搭建智能建造實驗室,不斷提升學生認知水平。

(二)智能建造人才培養目標

北京工業大學智能建造專業緊密圍繞國家對該領域專業人才的迫切需求,結合北京市科技創新中心建設目標,面向建筑產業的轉型升級,以土木工程專業為基礎,融合電子信息及其自動化、機械設計制造及其自動化、計算機科學工程等專業知識,培養一批掌握土木工程項目中的智能設計、智能施工、智能管理等技術的復合型創新人才,為國家京津冀地區經濟社會的發展建設提供了有力的技術支撐。人才培養目標主要包括以下幾個方面。

(1)自然科學方法及邏輯思維能力:熟練掌握數學、力學、物理等自然科學的理論基礎知識;熟悉人工智能、信息科學、工程技術、環境科學等相關的科學基礎知識;了解當代科學和信息技術不斷進步及其未來發展的主要趨勢與發展前景。在此知識基礎上,熟練掌握基本的自然科學思維方法,具備基本的邏輯思維能力,能夠運用以上知識及方法解決實際問題。

(2)專業知識與技術水平:熟悉智能建造等相關知識,基礎知識扎實,專業知識深厚;掌握解決建筑工程實際存在問題的理論與方法,并參加全面的建筑工程理論與實踐培訓,具備解決復雜建筑工程中存在的問題與管理的基本能力。

(3)基本身心素質:具備良好的個人修養及基本職業道德;有責任擔當,具有將所學的智能建造相關知識貢獻社會的意識和價值取向。

(4)表達與溝通能力:具有口頭和書面表達能力,能夠在團隊中與人合作,發揮有效作用。

(5)學習能力:具備終身學習智能建造相關技術的能力,借助繼續教育或者其他途徑不斷提高自己的個人能力,了解和緊隨相關學科發展。

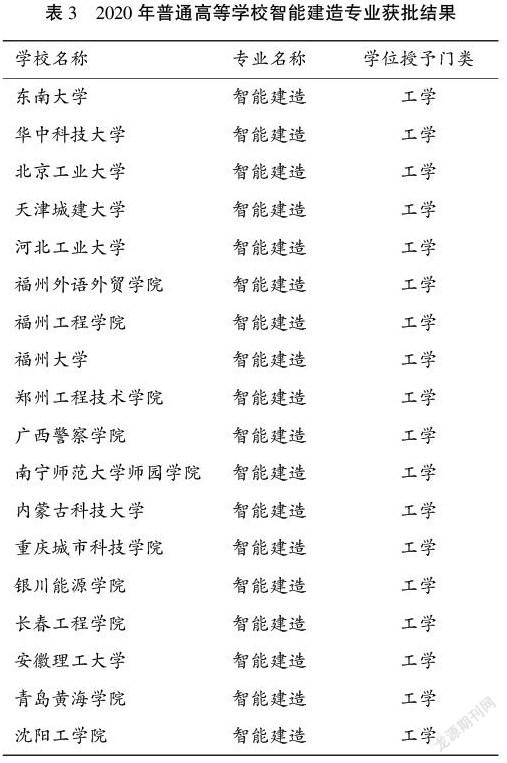

(三)專業集群課程體系

北京工業大學城市建設學部打造了智能建造專業集群課程體系。基于通識教育理念,逐步加強對數理基本能力的培養,打造一個交叉式的學科和信息技術新元素的模塊化教育課程,并將其融入傳統的學科知識體系中[9];逐步建立“人工智能+”人才培養模式,開發“數字+設計”“BIM+建造”“綠色+建筑”等適應行業升級轉型發展的特色課程;不斷推進教學內容創新,從而培養具備解決問題能力、滿足智能建造行業需要的人才隊伍。

智能建造專業的教育課程體系以土木工程課程為基礎,結合機械工程、電子信息工程、工程管理等課程,培養學生的智能設計、智能施工和智能管理能力,學生畢業后主要從事智能建造領域的設計、施工和管理等方面的技術工作。課程的主要特色如圖1所示。

(1)專業基礎方面,強化力學、電學、土木工程、機械工程、控制科學與工程、計算機、互聯網、工程管理等基礎知識,要求學生掌握建筑智能建造相關設計方法和工具,開設智能建造導論、機械原理、自動控制原理、運籌學等課程。

(2)核心課程中融入智能建造新思維和新技術,開設課程包括智能測繪、圖形學與虛擬設計、智能機械與機器人、土木工程智能施工、建筑環境智能化系統等。

(3)實踐環節重視項目化課程建設,綜合培養學生“智能設計、智能施工與智能管理”的能力,課程包括智能建造實驗、BIM技術應用課程設計、裝配式結構課程設計、智能施工課程設計、智能化管理課程設計、智能建造全過程課程設計等。

二、智能建造數字化教學平臺

(一)教學平臺

北京工業大學籌建了新型教學平臺,平臺的建立采用五星教學原理,立足于學習過程,以“面向完整任務”為教學核心,包括兩層相互聯系的循環圈,內外層循環圈共同指導學生在真實的情境中科學且循序漸進地自主學習,以實現學生學習效果好、效率高和主動性強的預期目標。該方法可改善網絡學習、多媒體教學或E-learning等在線教學只注重信息呈現,忽視有效教學特征的問題。

教學平臺在五星教學原理指導下,按照“以學生為中心、促進自主學習、提升綜合能力”的思路,緊密對接建筑產業轉型升級,并對從業人員提出新要求,將最新理論、技術、規范、方式方法及新版軟件操作及時引入課堂,以完整項目任務的實施過程作為教學主體內容;遵循職業成長規律,按照由簡單到復雜、由基礎到核心的方式將項目任務合理序化為若干相對獨立又有銜接的工作任務。同時,將崗位工作要求和思政教育等內容有機融入平時課堂,并利用信息化技術手段將課程標準、微課視頻、動畫演示、模型展示、PPT、教學設計、高階訓練任務及討論等課程資源嵌入教學任務中,配合訓練基地等相關軟硬件設備,使課堂學習為學生高階能力發展提供有效支撐。

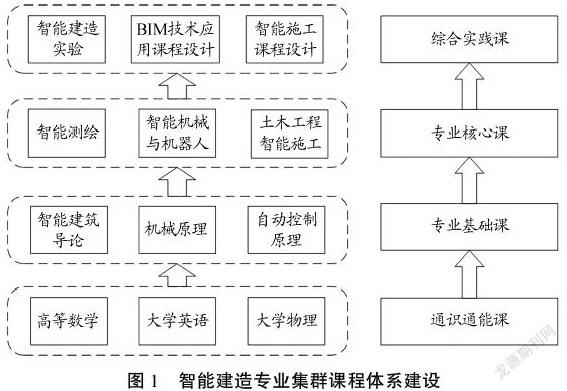

新型教學平臺研究與開發的基本設計思路與步驟:第一步,深入相關企業調研,了解該專業崗位對從業人員的技術應用能力要求,同時,根據專業教學標準和相關人才培養方案確定本專業教學目標; 第二步,根據教學目標和崗位要求確定教學框架結構,系統梳理教學過程中涉及的專業知識點和職業技能點,遴選典型的企業真實項目,對接智慧建筑施工的全過程,遵循專業人才成長規律和認知規律,序化課程中的專業知識點和技能點; 第三步,根據各知識點和技能點的特征,設計其在教學中的表現形式,確定重難點,設計微課視頻、訓練基地等課程資源,以及思政元素呈現方式; 第四步,制作教學所需視頻、模型等嵌入到課堂學習中,并根據產業發展及新技術、新標準動態更新。圖2為新型教學平臺建設路徑圖。

(二)數字化教學

智能建造是在傳統土木工程專業的基礎上,融合了大數據、人工智能、物聯網等新技術發展而來的新興學科[10],涵蓋整個建筑的生命周期(工廠化構件的制作、設計、施工以及運維等),涉及多個子體系(建筑體系、結構體系、施工裝備體系、運維和管理體系等)[11]。

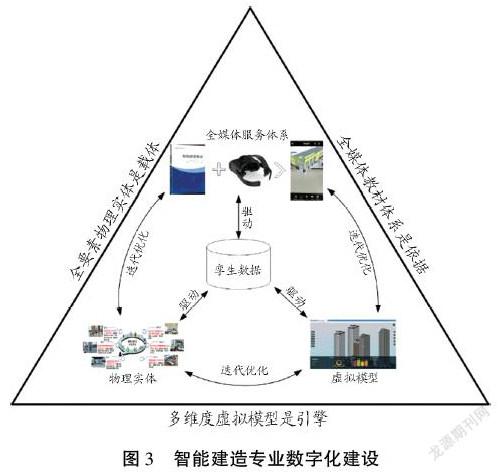

北京工業大學采用“三位一體”與“四個目標”相結合的理念,進行智能建造專業數字化建設,實現虛擬操作、數字化全媒體方式、仿真模擬的一體化,使教學形式立體化。建設方案以教學為核心,在課堂教學的基礎上配備服務平臺,嵌入數字孿生技術的BIM建設項目智能管理數字化平臺,建筑虛擬仿真實訓實習二合一訓練基地這三項內容作為輔助教學的數字化手段,結合數字孿生原理形成一套完整的智能建造專業數字化解決方案,其結構框架如圖3所示。

本文以裝配式建筑BIM技術應用課程教學為例,介紹智能建造專業數字化建設的具體內容。

1.理論層面:全媒體教材服務體系

在教材基礎上配備新型數字資源,即打造“教材+服務平臺”的模式。擬選配資源有:教學動畫、微課視頻、習題與答案、VR和AR展示、模型文件等。每一章節的知識節點、項目節點、案例節點、課后習題等內容都設有專門的二維碼,學生通過掃描二維碼可進入相應的服務平臺觀看相關工藝的施工動畫,如:裝配式建筑套筒灌漿、現澆節點鋼筋綁扎、疊合樓板吊裝等相關工藝流程動畫。也可以進入微課視頻,重新學習在授課過程中自己沒有明白的知識點;可以在服務平臺中找到每一道題目的解析,并配有相關題目進行反復訓練,其中還包含了歷年期末考試題、國家相關職業資格證考試試題、國家相關競賽考試試題等內容。學生還可以通過佩戴VR設備進入教材涉及的案例中進行沉浸式體驗,通過VR設備觀看裝配式建筑部品、部件的生產過程,觀摩具體部品部件的安裝過程等。服務平臺提供的資源還包括:建筑行業相關政策方針、改革措施,國內外工程典型案例、先進的技術手段、新工藝、新方法等資訊信息,建筑行業最新的數字化、智能化軟硬件設備介紹等。最終實現“互聯網+教學”的立體化全媒體教材理念。

思想政治教育工作是一項十分重要的工作,它是人才培養的具體體現,更是抓好立德樹人工作的關鍵。為此,將思政教育的相關內容有機地融入服務平臺中,具體內容如下:(1)服務平臺中會不間斷更新相關資訊、時政要聞、實播中國、快閃、黨史、軍事等信息,信息展示形式為微信朋友圈的模式,學生可以對自己感興趣的內容進行點贊或評論提問,服務平臺中會設有專人進行解讀,并定期進行數據分析統計,把瀏覽量較高的內容作為重點宣傳內容;(2)智能黨建VR體驗,服務平臺中包含各類黨建的體驗場景,學生通過佩戴VR設備,即可進入到虛擬場景中進行VR黨建體驗;(3)學生在服務平臺中進行思政方面學習、體驗的過程,系統會自動進行記錄,并作為思政課程的平時成績計入到總成績中;(4)平臺還會設置一些黨政學習展示任務,學生以小組為單位接受任務,選擇自己感興趣的黨政內容進行學習準備,在課上的前10分鐘進行學習成果展示。

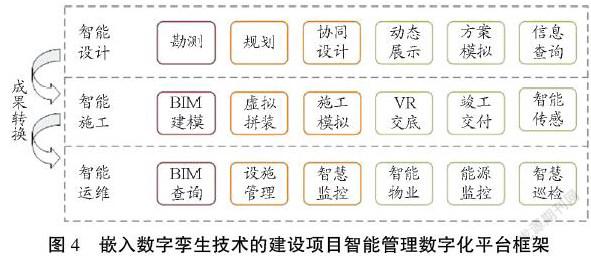

2.軟件層面:虛擬模型(即嵌入數字孿生技術的建設項目智能管理數字化平臺)

嵌入數字孿生技術的建設項目智能管理數字化平臺(以下簡稱管理平臺)是模擬裝配式建筑全過程的模擬平臺,它結合BIM技術進行實際應用。該平臺作為教學過程中的重要虛擬仿真輔助工具,其目的是將教學過程中涉及的方案、方法、組織計劃、現場布置等內容在平臺中進行仿真模擬,平臺會根據相關內容給出結果,讓學生體驗各類方案、方法的具體應用過程與應用價值,提前積累實踐經驗。學生根據平臺給出的結果進行方案調整與修訂,真正意義上實現與實際內容的銜接。該平臺可從工程建設的規劃、設計、施工、運維方面提供一套完整的教學方案,讓學生全面了解工程建設的全過程;平臺可以實現規劃、設計、施工、運維各個階段成果相互轉換,讓每個階段聯通,通過這樣的形式讓學生形成相對完整的知識框架,避免出現知識斷層現象。每個階段生成的數字模型與成果,都可上傳到服務平臺上,形成個人數據庫,并實現與教材內容對應,學生在學習過程中結合自己所建的模型、擬定的方式方法、具體的操作步驟,加深了印象;還可通過編輯器導出相應成果(如:模型、構件、工藝等),導出成果可對接VR、3D 打印等設備,學生可以通過該方式對自己繪制的模型進行VR漫游體驗,并通過3D打印機將自己所建立的模型在現實中呈現出來,真正意義上達到了虛擬與現實互相交融。在每個學習階段都配備有物聯網編輯器,學生可以根據自己的愛好對其進行簡單的編程與邏輯搭接,就像搭積木一樣簡單易操作,無需掌握太多編程基礎知識,就可以完成此類操作。嵌入數字孿生技術的建設項目智能管理數字化平臺框架圖如圖4所示。

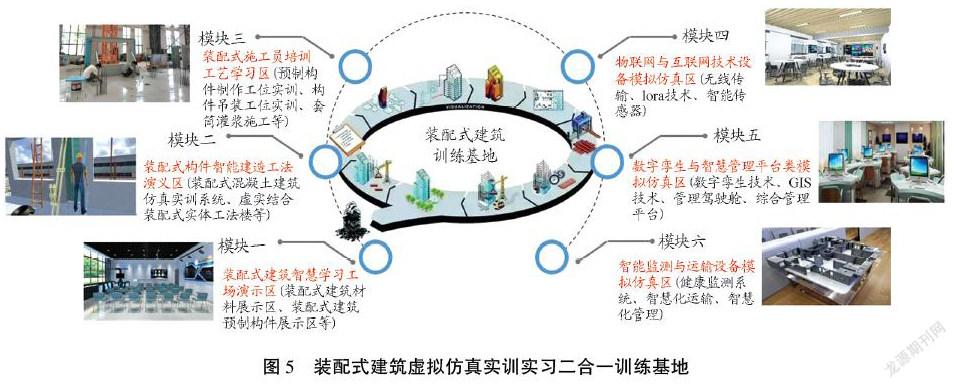

3.硬件層面:物理對象(即建筑虛擬仿真實訓實習二合一訓練基地)

建筑虛擬仿真實訓實習二合一訓練基地(以下簡稱訓練基地)是集裝配式建筑智慧學習工場演示區、裝配式構件智能建造工法演義區、裝配式施工員培訓工藝演習區等六大區域模塊為一體的綜合性實習、實訓二合一訓練基地,作為教學內容的重要實踐場所,該訓練基地的作用是將教學過程中提到的工藝、工法等相關內容在現實中進行實際操作模擬,學生可以體驗課堂中所提到的預制構件生產過程、預制構件運輸過程,親自參與預制構件的安裝,讓教學形式更加立體多樣,從而更好地培養學生的實際工作能力。該訓練基地各個模塊的功能分別為以下6個部分。(1)區域模塊一:裝配式建筑智慧學習工場演示區,其中,包括裝配式建筑政策宣傳區、裝配式建筑節點與構造展示區、預制構件生產區、裝配式施工展示區等,可滿足40~50名學生在此區域內開展裝配式建筑相關課程的教學需求;(2)區域模塊二:裝配式構件智能建造工法演義區,通過建造一座實體工法樓和實體的生產模臺,讓學生體驗裝配式建筑中相關工法的實施過程和構件的生產過程,工法樓和生產模具都配有特定二維碼,通過移動終端掃描知識點,可在服務平臺中展示相關信息化知識,并可通過VR、AR等設備進行沉浸式體驗;(3)區域模塊三:裝配式施工員培訓工藝演習區,在演習區中通過定制相關的輕質構件或實訓道具,開展裝配式構件吊裝、套筒灌漿、接縫施膠等實訓內容;(4)區域模塊四:物聯網與互聯網技術設備模擬仿真區,其功能為無線傳輸、lora技術、智能傳感器的使用與實操;(5)區域模塊五:數字孿生與智慧管理平臺類模擬仿真區,其功能為數字孿生技術應用、GIS技術應用、管理駕駛艙、綜合管理平臺等;(6)區域模塊六:智能監測與運輸設備模擬仿真區,其功能為健康監測系統體驗、智慧化運輸體驗、智慧化管理體驗等。該訓練基地的實習、實訓內容與課堂教學內容一一對應,并通過結合全媒體教材服務體系、虛擬仿真模型等方法對其進行迭代、交互和優化,使得教學形式呈現出空間化;在掌握相關理論知識的同時,可以對教材上的內容進行實際體驗操作,二者同步進行,最終形成個人的成果數據庫,讓學生獲得一種成就感,使人才培養更加科學、完善。裝配式建筑虛擬仿真實訓實習二合一訓練基地框架如圖5所示。

四、教學成效

采用數字化教學,可以最大限度地引導學生主動學習和實踐,調動學生悟道、問道、尋道的積極性,形成學生主動求是、求真、求業的價值觀思想,在這一教育過程中可以提升學生的思考和積極性,使學生更多地參與到課程教學中。教師與學生充分利用人工智能、大數據、虛擬現實等技術手段和方法,建立交流學習的平臺,將學術討論貫穿于整個教學過程,為廣大師生共同探討、互動營造了積極的學術氛圍,學生的主動性、參與性也得以提高。教學模式從以教師為主體的課堂學習改革轉化為以學生為主體的整體性綜合運用學習。此外,在現代教學手段和方法的幫助下,教師個性化教學方法也成為可能,通過開展必要的課程設計和綜合實踐指導,使學生的創新能力、實際操作能力得到提高。

注重鼓勵學生結合工程項目的啟發式創新,鼓勵學生參加各類全國技術創新大賽,從2019年至今,我校學生參加優路杯全國BIM技術大賽獲得過金獎;參加第八屆龍圖杯全國BIM大賽獲得過團體一等獎;參加物聯杯IoT+BIM設計運維大賽獲得過一等獎等,共計獲得各類國家級大學生比賽獎項10余項。

在智能建造科研成果方面,學校開發了BIM模型管理系統和評論展示系統,在深化設計、虛擬裝配及三維交底等方面進行了深度應用,實現了微觀、中觀和宏觀的多元層次化管理。創建了B/S架構的遠程可視化平臺及云端服務平臺,滿足了建筑工程信息化和智能化管理的要求。研究成果達到了國際先進水平,成功應用到北京新機場、FAST、冬奧體育場館等項目,獲得了北京市科技獎二等獎、華夏建設科技獎二等獎。

在工程實際應用方面,學校承擔了北京大興機場、北京市政服務中心、 500米FAST射電望遠鏡、哈爾濱火車站房、冬奧會冰上項目訓練館、京杭運河樞紐港擴容提升工程、西安350米國瑞·西安金融中心超高層等百余項大型工程項目的智能建造及BIM技術咨詢。目前正在為北京副中心交通樞紐、冬奧會雪車雪橇項目、亞運會水上運動中心、雄安大型安置房、深圳地鐵16號線5-7工區、西安浐灞生態區灞河隧道項目等工程的智能建造、BIM及智慧工地建設咨詢服務。

五、結語

智能建造專業是以土木工程專業為基礎,融合多個學科內容發展而成的新興復合型工科專業,智能建造專業的設立為建筑產業的改革發展和傳統土木學科的轉型升級提供了技術和人才支撐。基于智能建造教學平臺,開展智能建造專業數字化建設,搭建虛擬操作、數字化全媒體方式、仿真模擬的一體化教學體系,既創新教學方式、豐富教育資源,又解決專業人才培養的模式老化問題,真正將智能建造人才培養目標落到實處。實踐證明,新型教學模式效果顯著,培養了一批智能建造專業創新型人才,為國家和京津冀區域經濟社會發展提供有力的人才支撐。

參考文獻:

[1]尤志嘉, 鄭蓮瓊, 馮凌俊. 智能建造系統基礎理論與體系結構[J]. 土木工程與管理學報, 2021, 38(2): 105-111, 118.

[2]蔣菲,楊倩倩.“卓越計劃”2.0背景下土木工程專業人才培養方案優化路徑研究[J].高等建筑教育,2021,30(1):26-33.

[3]王淑桃.工程建設管理中智能建造技術的創新應用[J].建筑經濟,2021,42(4):49-52

[4]李志強, 曾曉云. 新工科背景下土木工程專業人才培養模式改革探索[J]. 科教文匯, 2021(13): 83-84.

[5]歐陽利軍, 王慶. 智能建造專業的提出和高等院校學生創新創業新思路探索[J]. 教育教學論壇, 2019(22): 1-4.

[6]劉世平,駱漢賓,孫峻,等.關于智能建造本科專業實踐教學方案設計的思考[J].高等工程教育研究,2020(1):20-24.

[7]武鶴, 孫緒杰, 楊揚,等. 面向“新工科”的智慧建筑學院土木工程專業人才培養研究與實踐[J]. 高等建筑教育, 2021,30(1): 10-16.

[8]張衛華, 李照廣, 隋智力, 等. 新工科背景下智能建造專業集群建設探析——以北京城市學院為例[J]. 高教學刊, 2020(21): 96-98.

[9]徐廣舒. “互聯網+”時代智能建造專業集群的教學資源建設[J]. 江蘇工程職業技術學院學報, 2019,19(1): 83-86.

[10]丁烈云. 智能建造創新型工程科技人才培養的思考[J]. 高等工程教育研究, 2019(5): 1-4, 29.

[11]劉占省, 劉詩楠, 趙玉紅, 等. 智能建造技術發展現狀與未來趨勢[J]. 建筑技術, 2019,50(7): 772-779.

Abstract: To promote the reform, development, and upgrade of the construction industry, it is necessary to vigorously promote emerging engineering education and cultivate innovative talents. Beijing University of Technology took the lead in carrying out the research and practice of the construction of the intelligent construction major, and proposed a comprehensive digital teaching model based on a new teaching platform. The school has determined the talent training goal of the intelligent construction major, and has explored the construction of curriculum clusters to create a cluster curriculum system for the intelligent construction major. Relying on the school’s subject advantages and scientific research strength, based on the learning process, with “oriented to complete tasks” as the core of teaching, a new teaching platform has been prepared. Relying on the new teaching platform, the teaching mode has been reformed from the technical level, the software level and the hardware level to improve the quality of teaching. At the same time, the students’ knowledge structure has been improved, their logical thinking ability has been improved, and it has provided support for cultivating innovative professional and technical talents.

Key words: emerging engineering education; intelligent construction; digital teaching; new teaching mode

(責任編輯 胡 玥)