淺談德化瓷塑藝術特征與技藝傳承

鄭雄彭

摘要:福建德化窯是久負盛名的地方白瓷窯,主要燒制人物瓷塑以及陶瓷玩具等。明代中葉以后,德化瓷塑得到極大發展,瓷器胎質緊密、瑩潤透白,深受歡迎,而且明朝還出現了何朝宗等一批瓷塑大師,將德化瓷塑藝術推至高峰。現當代德化窯瓷塑大師在傳承前人優良瓷塑技藝的基礎上不斷創新,使德化瓷塑在深厚的傳統之上不斷煥發新的生機和活力。

關鍵詞:德化白瓷 德化瓷塑 傳承 創新

一、德化瓷器的緣起與發展

德化窯的歷史十分悠久,考古人員曾在德化遼田尖山原始瓷窯址中發現,德化地區在商周時代就開始燒制陶器和原始青釉瓷。晚唐五代時期,德化地區的制瓷業已初具規模,工匠們已經能夠使用當地品質優良的高嶺土燒制青瓷。至宋代,德化地區的瓷窯便開始生產青白瓷和白瓷,并且其白瓷制作工藝已相當精湛,所燒白瓷可與北方定窯白瓷相媲美,因此被稱為“南白定”,為明代德化白瓷的極大繁榮和發展奠定了基礎。德化瓷器在宋代能夠得到較大的發展,與當時福建地區發達的港口貿易有關。據《德化縣志》記載,北宋元祐二年開通泉州市舶司,泉州便成為對外貿易的重要港口。因德化縣歸泉州市所統轄,擁有得天獨厚的地理位置,所以德化瓷窯生產的優質白瓷與青白瓷大量出口海外,成為海上絲綢之路的“拳頭”產品,這促使德化白瓷的燒制技術和工藝不斷進步。到了元代,德化白瓷在宋代的基礎上繼續發展,并獲得了當時統治者的認可,其瓷塑佛像甚至成了宮廷御玩。

明清時期是德化瓷器發展的鼎盛時期,因瓷塑人物的獨特技藝而聲譽日隆,已然成為中國陶瓷中一個極富地域特色與代表性的品種。尤其在明朝中期之后,德化白瓷代表著當時白瓷制作的最高水平,同時成為外銷瓷的一個重要品種,通過泉州港隨著海上絲綢之路大量銷往海外,一度在歐洲享有盛名,被稱為“中國白”。明代晚期,德化地區以何朝宗為首的一批瓷塑藝人不斷借鑒、創新,將雕塑與瓷藝結合,使德化瓷塑走向新的高度,成為中國最寶貴的文化遺產之一。清康雍乾時期,德化白瓷窯場如雨后春筍遍布山間,各窯場瓷塑大師云集,工藝水準也達到非常高超的境地。此時德化窯燒造的瓷器除了日用器、宗教人物塑像之外,還有文房器物等,瓷器外觀仍保留明末時期潔白、溫潤的特征。之后,德化瓷器的制作工藝由盛轉衰。

二、德化瓷塑之“質”“形”“塑”“飾”

德化瓷塑是極富地域特色的陶瓷品種,其獨特的藝術特征主要體現在形制、胎質以及塑形工藝和裝飾工藝上。

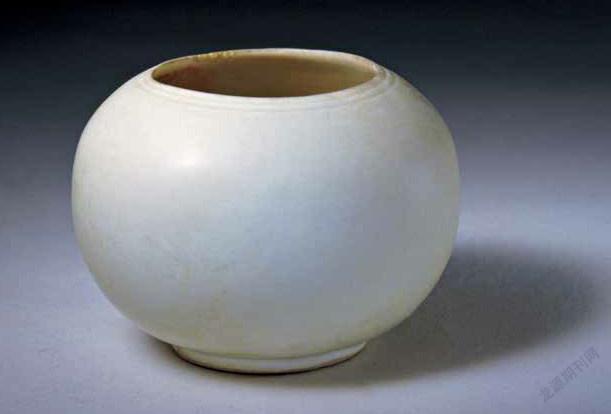

(一)德化瓷塑之“質”

德化白瓷瓷塑胎質潔白如玉、細如嬰膚,釉面如絲綢般光滑、潤澤,敲擊如金石般錚錚有聲。其特制的薄胎產品薄如蟬翼、映雪照月。而德化瓷塑為何會有這樣獨特的胎質呢?其秘訣就在于制作德化瓷塑的優質高嶺土。德化縣境內優質的高嶺土中含氧化鐵、氧化鈦等雜質較少,而二氧化硅與鉀、鈉等成分含量較高,所以德化瓷器燒成后玻化程度高,致密度、透光度良好,且胎釉結合細密,其分界線肉眼幾乎不辨。此外,德化高嶺土在磨細漂凈后可直接制坯,不需要調和其他原料,而且瓷土較軟,即便燒成溫度不太高,也可燒成猶如玉石般溫潤的釉質,有“豬油白”“象牙白”之稱。

相較于景德鎮窯釉料半透明、帶有微青冷色調的白瓷和定窯釉料不透明、帶有細小開片的白瓷,德化窯的白瓷顏色溫潤柔和,胎土與釉料渾然一體,觸感光滑。

(二)德化瓷塑之“形”

宋元時期因宗教信仰的影響,宗教人物雕塑的需求量大增,于是德化窯開始燒制瓷塑佛像等,深受當時人們的歡迎。

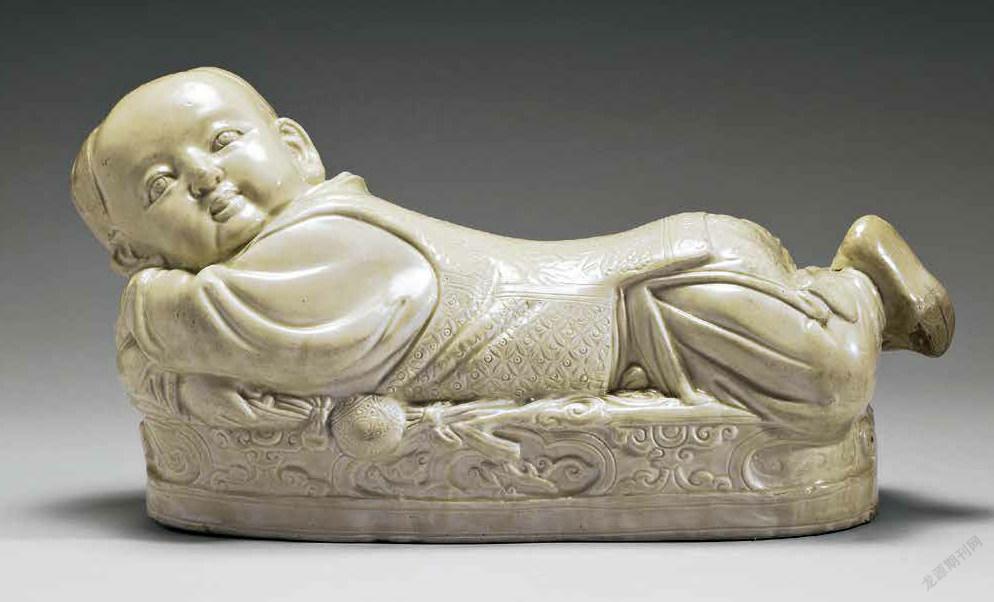

明代德化窯瓷塑造型豐富。據《泉州府志》記載,德化窯明代多產觀玩器品,以觀音、如來、達摩等人物塑像為代表。此外,這一時期還流行動物、果品等造型的瓷塑作品。明末,資本主義開始萌芽,商品經濟漸漸興起,對外貿易也開始繁榮。在社會新的風俗、風尚的影響下,人們的審美趣味發生了變化,一些細膩小巧、自然溫情、擁有人間煙火氣瓷塑小件開始時興。因此,德化窯大型瓷塑漸漸衰落,而可供日常玩賞、能滿足人們某種精神生活需要的把玩器逐漸增多,廣為流行。

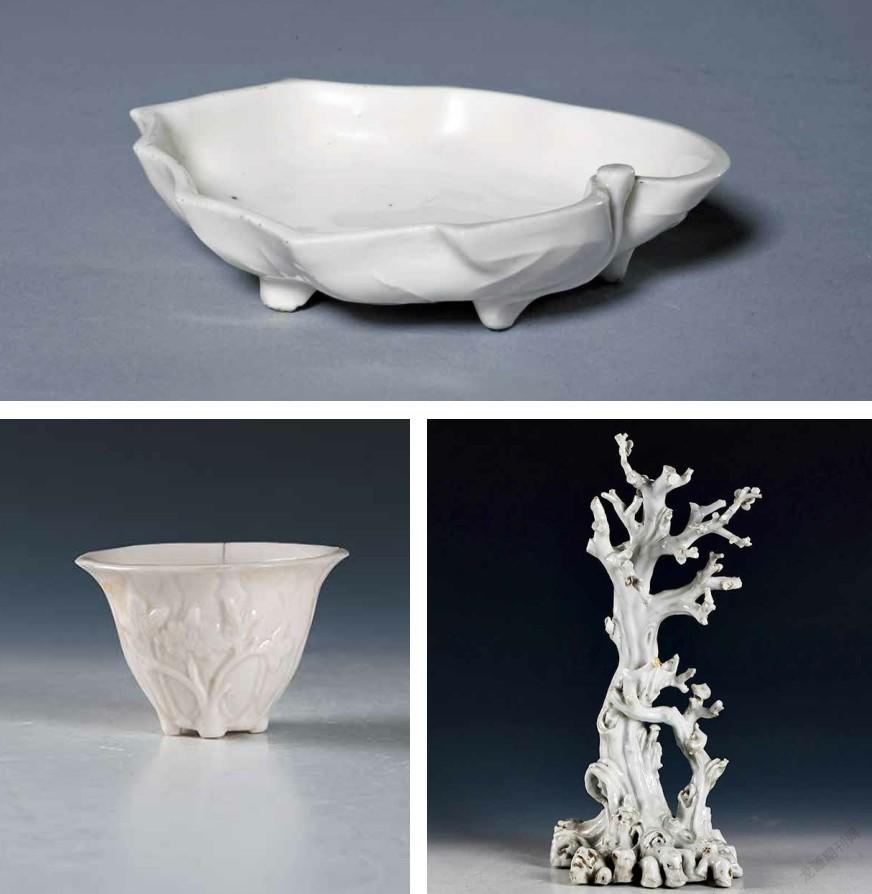

德化瓷塑除了宗教與世俗人物塑像、把玩器物之外,還有造型別致的擬形瓷塑、器物附飾物等。擬形瓷塑就是將實用器皿塑造成人物、動物、植物等形象,比如清康熙時期的德化窯白釉楸葉式洗,便是一件精巧的擬形瓷塑;器物附飾物屬于工藝裝飾雕塑,是指裝飾在實用器物上的雕塑小件,如明代德化白釉螭龍執壺上優雅靈巧的螭龍形象。

(三)德化瓷塑之“塑”

德化瓷塑的塑形工藝可以分為兩種:一種是用當地的優質高嶺土直接塑形,另一種是陶模印制。直接塑形的方法對創作者的造型能力要求較高,通常使用這一工藝創作出的作品富有個性,基本上是獨一無二的。而陶模印制則是明代瓷塑塑形時最常用的一種工藝。在使用陶模印制工藝進行塑形時,創作者首先需要使用直接塑形的工藝制作出最初的模型;其次需要用此模型塑出模范,入窯燒成陶模,有了模具以后,把瓷塑泥料放在模具中,用手推壓均勻,待稍干后進行脫模、修整、粘接零件、雕刻細節、擦水、推光、施白釉等工序,一件瓷塑作品便成形了;最后入窯一次燒成。

(四)德化瓷塑之“飾”

作為民窯,德化窯不像官窯緊隨皇家風格,而是跟隨民間趣味和市場需求燒制瓷器,因而其瓷塑裝飾保留著相對穩定、樸素的設計傳統和審美追求。德化瓷塑獨特的裝飾特點體現在其器物上常刻有陶工、匠人的姓名。相較而言,景德鎮窯則追求官方的好尚,將“年號”印制在器物之上,使匠人的姓名隱沒在年款之下。可見,在不受官方約束的情況下,德化窯的瓷塑工匠們擁有更加自由和廣闊的創作空間,這也是德化窯瓷塑藝術能展現出獨特藝術面貌的原因之一。

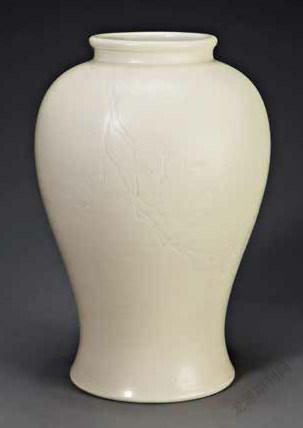

德化窯以燒制單色白瓷為主,與其他瓷窯的單色瓷一樣,主要以刻劃、雕刻、浮雕等工藝技法來裝飾。比如宋元時期的德化瓷器主要以刻花、蓖劃、堆貼等技法來裝飾,圖案有折枝花紋、云紋、鳳紋等。明代,何朝宗等德化匠人根據瓷塑特性,巧妙地借鑒泥塑、木刻、石雕等工藝技法,創造出捏、塑、雕、刻、刮、削、貼、接(一說:捏、塑、雕、鏤、貼、接、推、修)“八字”技法,為后來的瓷塑匠人、藝術家等傳承、運用。“捏”是用拇指、食指、中指捏瓷泥造型;“塑”是通過添加具有可塑性的黏土,提升作品的立體感(德化地區的瓷土細軟到難以定型,需要加入永春等地區的瓷土,才能使瓷塑立起來);“雕”是用刀削掉多余部分;“刻”是用雕刀刻畫人物的衣紋、五官等細節;“刮”與“削”是在雕、刻的同時,用平刀橫向或縱向刮削;“貼”是將相對平面的裝飾部件一個個貼在作品上,使作品更精細、逼真;“接”是將單獨雕塑的立體部件黏結起來。

三、德化瓷塑藝術的傳承與創新

因受宗教影響,早期德化瓷塑作品多神話及佛教人物題材。明清時期德化窯燒制的白瓷佛像歷來為收藏界人士所看重,特別是何朝宗所制白瓷佛像,更是享譽世界。何朝宗的瓷塑作品多取材佛教、道釋人物,尤擅瓷塑觀音。其瓷塑刀法圓軟深秀,一反元代德化瓷塑效仿寺廟造像的莊嚴肅穆之風,強調對人物神情的刻畫,注重世俗精神的傳達。在瓷塑手法上,何朝宗吸收了魏晉南北朝以來受犍陀羅和笈多式佛像藝術影響的造像手法,所塑人像超凡脫俗、氣宇軒昂,令常人仰之彌高,亦繼承了宋代以來佛教造像世俗化的做法,使瓷塑人像具有親切、質樸的特征和濃郁的現實生活氣息。此外,何朝宗瓷塑人物的衣紋流暢,可見“吳帶當風”的趣味,體現了其對中國傳統白描繪畫技法的繼承與融合。總體來看,明代德化瓷塑在何朝宗的影響下呈現出世俗化、擬人化、性格化的藝術特點。

晚清民國時期,由于時局動蕩與受到青花瓷、彩瓷的沖擊,白瓷地位一落千丈,德化窯的生產也轉入低潮,不但產量大減,人才流失,燒造工藝也大為退步,表現為胎土取材不講究、雜質較多,器型粗笨、粗糙。在瓷塑作品制作方面,德化窯多使用注漿成型技術,使得瓷塑產品面貌趨于雷同,削弱了傳統瓷塑的獨特藝術魅力。但在這樣的現實狀況下,德化窯仍有許多匠人堅持瓷塑創作,并在繼承傳統技藝的基礎上創造新的表現手法,如蘇學金、許友義等。蘇學金將民間泥塑、木雕、石刻等手工技法與瓷塑結合,發展和豐富了德化瓷塑工藝技術體系,同時還首創了捏塑瓷梅花的技藝,擴大了德化瓷塑的創作題材范圍。此外,蘇學金還創辦了陶瓷作坊——蘊玉瓷莊,至今已傳承四代,培養了許多知名匠人,如許友義、蘇勤明等,使得德化瓷塑技藝得以傳承。同時,蘊玉瓷莊雇工生產的方式改變了德化窯的生產運作模式,提高了德化瓷塑的產量和質量,使得德化瓷塑的影響力進一步擴大。

蘇學金的弟子許友義集泥塑、木雕、瓷雕技法于一身,創造出活動瓷鏈、捏塑珠串等新技法,在瓷塑工藝上的開拓比蘇學金更加大膽,尤其是對石膏模具注漿成型工藝的使用,促進了德化瓷塑傳統手工藝的轉型,從而減輕了匠人的勞動強度,提高了德化瓷塑的產量和經濟、文化效益。

當代德化瓷塑的藝術創作者繼承了先輩們的藝術創作技法,并且繼續加以創新和發展,使當代德化瓷塑呈現出同源異流、一脈多姿的藝術面貌。當代德化瓷塑藝術創新主要體現在三個方面:第一是題材上的創新,呈現出鮮明的時代特征。20世紀五六十年代,德化多個老瓷廠恢復生產。這一時期的瓷塑藝術家們的瓷塑創作多表現領袖人物、民兵活動、知識青年上山下鄉、民族人物、現代生活等題材。20世紀60年代德化瓷廠所生產的《青春》《和平萬歲》《豐收》三件瓷塑是其中的典型代表。第二是技法上的創新。德化瓷塑最為傳統的創作手法就是何朝宗所創的“八字”技法。但隨著技術的不斷進步,后來的瓷塑藝人一方面繼承前輩的優秀技藝,另一方面也在嘗試融合各種新的表現手法。比如當代中國工藝美術大師蘇清河從古陶瓷中尋找靈感,并博采眾家之長,師古但又不摹古,創作出眾多生動傳神、精妙絕倫的瓷塑形象。其在學習瓷塑技藝時,拜師雕塑藝人許光益學習木雕技術,將硬性雕塑與軟性雕塑技藝相結合,又在建陽瓷廠深入了解了兔毫、天目、銀絲等瓷器品類的配釉工藝。因此,他創作的德化瓷塑在造型以及釉色上都顯得別具一格。第三是吸收西法。當代德化瓷塑藝人在繼承前輩技藝的同時,吸收了西方雕塑手法,對人體解剖結構等的展現愈發自然,不再拘泥于圓融的瓷塑宗教人物的處理格式。

四、結語

德化生產白瓷歷史悠久,久享盛名。從宋代的“南白定”到明代何朝宗等民間巨匠所創的宗教人物瓷塑,一代代制瓷藝人凝聚心血與情感,塑造了德化瓷這一中國陶瓷藝術中的響亮名片。千百年來,經過歷史的沉積、文化的延續、工藝的傳承以及創新,明清德化瓷塑藝術達到高峰,呈現出獨特的藝術面貌。進入現當代,德化瓷塑工藝大師繼承傳統瓷塑技藝、借鑒與融合中國其他傳統雕塑技法以及西方雕塑技法,創造出各種新的表現技法及題材,使德化瓷塑展現出新的富有時代特色的藝術風格。

參考文獻:

[1]德化陶瓷研究論文集編委會.德化陶瓷研究論文集[G],2002.

[2]中國硅酸鹽學會.中國陶瓷史[M].北京:文物出版社,1982.

[3]陳建中,陳麗華,陳麗芳.中國德化瓷史[M].上海交通大學出版社,2011.

[4]唐納利.中國白——福建德化瓷[M].吳龍清,陳建中,譯.福州:福建美術出版社,2006.

[5]陳建中,孫藝靈.德化白瓷[M].福州:福建美術出版社,2002.

[6]孫斌.文化審美 與世推移——德化陶瓷工藝美術(上冊)[M].沈陽:遼寧美術出版社,2016.

[7]孫斌.文化審美 與世推移——德化陶瓷工藝美術(下冊)[M].沈陽:遼寧美術出版社,2016.

[8]陳小茜.生動典雅不失文人神韻——明清時期德化瓷塑觀音的造型藝術特征[J].紫禁城,2012(12): 100-105.

[9]王冠英.漫談德化瓷觀音[J].陶瓷工程,1994(01): 40-43.

[10]劉芳仃.蘇學金:巴拿馬萬國博覽會金獎獲得者[N].收藏快報,2020-07-01(8).

[11]王德爾.馳譽中外的近代瓷雕名師許友義[N].收藏快報,2020-06-17(10).