蔣氏三步法聯合針刺治療膝骨關節炎的臨床觀察※

王 聰,蔣 濤,潘亞萍,林晶晶,惠 珊

(1.安徽中醫藥大學,安徽 合肥 230038;2.安徽中醫藥大學第二附屬醫院,安徽 合肥 230061)

膝骨關節炎(knee osteoarthritis,KOA)是關節軟骨退變伴有骨質增生與髕骨軟化,使膝關節逐漸缺損,以膝關節腫痛、變形及功能受限為主癥的一種退行性疾病[1]。流行病學研究表明,65歲以上人群該病的發病率約為60%,75歲以上可達80%[2],隨著我國老齡化程度的加劇,KOA發病率呈逐年上升趨勢,給患者生活帶來極大影響。目前KOA的首要治療手段以非甾體抗炎藥為主,此外還有關節腔注射藥物、緩解KOA癥狀的慢性鎮痛藥物及手術治療,但藥物治療具有明顯的消化道反應、心腦血管反應和肝腎功能損害等[3];膝關節腔注射藥物治療患者依從性較差,并且可因操作不當造成膝關節腔感染;手術治療多采用膝關節置換術,但術后可發生假體松動、假體周圍骨折等并發癥。針灸、推拿等可明顯改善KOA患者肢體功能及生活質量,具有療效顯著、不良反應少等特點。本研究采用蔣氏三步法聯合針刺治療膝骨關節炎并綜合評定患者療效,現將結果報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2019年12月至2020年12月在安徽中醫藥大學第二附屬醫院門診或住院治療的KOA患者60例,按照隨機數字表法分為對照組和治療組,每組30例。對照組男13例,女17例;年齡45~75歲,平均(63.60±8.26)歲;病程0.25~4.00年,平均(2.57±0.32)年。治療組男14例,女16例;年齡42~75歲,平均(61.23±8.02)歲;病程0.25~4.00年,平均(2.63±0.46)年。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經醫院醫學倫理委員會審批通過。

1.2 診斷標準

(1)西醫診斷標準 依據《骨關節炎診治指南(2018年版)》擬定[4]。①反復膝關節痛,1個月內疼痛天數>14 d。②X線檢查可見膝關節間距縮小、骨贅形成等病變。③相關病理、生理學檢查與骨關節炎的結果相符。④膝關節有壓痛、腫脹,且晨僵≤30 min。⑤膝關節屈伸時可伴有彈響音(骨擦感)。符合①和②③④⑤中任意兩條則可診斷為KOA。

(2)中醫診斷標準 依據《中醫病證診斷療效標準》擬定[5]。①早期多呈隱痛,多伴有腰腿痛等,膝關節活動不利,病情變化與氣候相關,易反復發作。②病情進展較慢,發病隱襲,以中老年人多見。③膝關節可伴有疼痛、浮腫、僵硬,活動時關節可伴有異常響聲,甚至伴有局部肌肉萎縮、關節畸形等。④影像學檢查提示關節骨贅生成、關節間距縮窄及骨密度降低等。

1.3 納入標準 符合上述中西醫診斷標準;年齡42~75歲;自愿參與本研究,并簽署知情同意書。

1.4 排除標準 膝部有外傷和手術史者;膝部有腫瘤、結核、骨髓炎等疾病者;對塞來昔布膠囊有嚴重不良反應者;有消化道潰瘍或出血者。

1.5 剔除及脫落標準 因不可預料的原因需要中斷治療者;出現嚴重不良反應者;不能堅持治療者;中途提出退出臨床研究者。

2 治療方法

2.1 對照組 給予塞來昔布膠囊治療。塞來昔布膠囊(輝瑞制藥有限公司,國藥準字J20140072)口服,每次0.2 g,每日1次。持續治療4周。

2.2 治療組 采用蔣氏三步法結合針刺治療。①針刺治療。選穴:患側內膝眼、犢鼻、足三里、阿是穴、陰陵泉、梁丘、陽陵泉、鶴頂、血海。操作:患者取坐位,膝關節屈曲成90°,各穴位常規消毒后,陽陵泉、陰陵泉以0.30 mm×75 mm針灸針(蘇州天協針灸器械有限公司)透刺,內、外膝眼進針約25 mm后行雀啄手法,余穴行常規刺法,得氣后留針30 min,每15 min行針1次。②針刺出針后給予蔣氏三步法。囑患者取端坐位,術者與其相對而坐。第1步:以一指禪推法施于膝周壓痛點及內、外膝眼等穴位,時間約6 min,食指、中指、無名指并攏按揉腘窩處的痛點,時間2 min,繼用雙手掌面著力于膝部兩側相對用力搓揉,以熱透入里為宜。第2步:術者將患肢的踝關節固定于解剖中立位,雙手拇指置于內、外膝眼向內上頂推,其余四指環抱腘窩固定。第3步:囑患者緩慢站立,下肢盡量伸直,然后再緩慢坐下,如此重復3次。每日1次,治療4周。

3 療效觀察

3.1 觀察指標 ①疼痛程度:治療前后采用視覺模擬評分法(VAS)評定。VAS評分最低分0分,最高分10分,分數越高表示痛感越劇烈。②膝關節功能:治療前后采用西安大略和麥克馬斯特大學骨關節炎指數(WOMAC)評定[6]。該量表包括疼痛項目5個、僵直項目2個和關節功能項目17個,得分越高說明膝關節功能越差、病情越重。

3.2 療效評定標準 依據《中醫病證診斷療效標準》[5]擬定。治愈:癥狀消失,活動功能恢復正常;好轉:關節腫痛減輕,活動功能改善;未愈:關節疼痛和腫脹無變化。總有效率=(治愈例數+好轉例數)/總例數×100%。

3.3 統計學方法 采用SPSS 23.0統計軟件分析數據。計量資料符合正態分布且方差齊,以均數±標準差±s)表示,采用t檢驗,非正態分布以中位數(四分位數間距)[M(Q)]表示,采用秩和檢驗;計數資料以例(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

3.4 結果

(1)疼痛程度比較 治療前,兩組患者VAS評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組患者VAS評分均低于治療前(P<0.05),且治療組低于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組膝骨關節炎患者治療前后視覺模擬評分法評分比較[分,M(Q)]

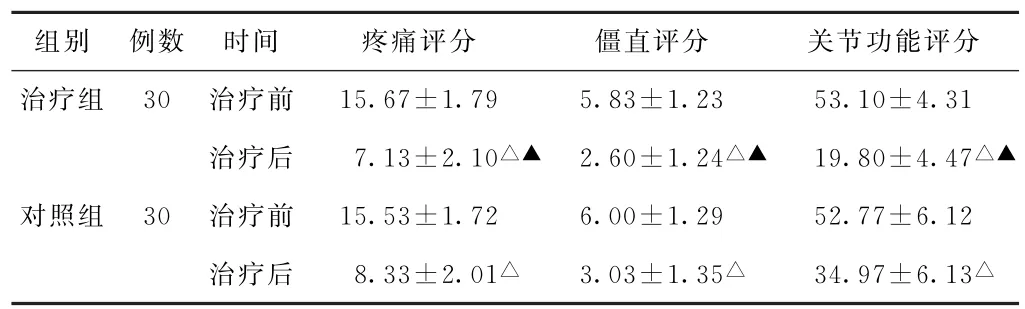

(2)膝關節功能比較 治療前,兩組患者WOMAC評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組患者WOMAC評分均低于治療前,且治療組低于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組膝骨關節炎患者治療前后西安大略和麥克馬斯特大學骨關節炎指數評分比較(分,±s)

表2 兩組膝骨關節炎患者治療前后西安大略和麥克馬斯特大學骨關節炎指數評分比較(分,±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05。

治療后 7.13±2.10△▲ 2.60±1.24△▲ 19.80±4.47△▲對照組 30 治療前 15.53±1.72 6.00±1.29 52.77±6.12治療后 8.33±2.01△ 3.03±1.35△ 34.97±6.13△組別 例數 時間 疼痛評分 僵直評分 關節功能評分治療組 30 治療前 15.67±1.79 5.83±1.23 53.10±4.31

(3)臨床療效比較 治療組總有效率為96.7%(29/30),高于對照組的80.0%(24/30),差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組膝骨關節炎患者臨床療效比較

4 討論

KOA是多發于中老年人群的一種退行性、慢性疾病[7],通常是由膝關節發生局部損傷、炎癥及慢性勞損等導致關節面軟骨變性,引起軟骨下骨板反應性骨損,膝關節表現出一系列體征和癥狀的疾病[8]。有學者認為,膝關節相關疾病主要因膝骨及其周圍韌帶等軟組織的退化,關節松弛,使關節的對位、重力線發生改變,從而使血管、神經或其他軟組織受壓,甚至產生腫脹、畸形而致[9]。目前,西醫治療KOA的主要藥物為非甾體抗炎藥,其中以塞來昔布膠囊為首選。該藥主要通過抑制環氧化酶-2阻止炎性前列腺素類物質的產生,達到抗炎、退熱及鎮痛的作用。口服非甾體抗炎藥存在多系統不良反應、遠期療效較差等缺點。中醫藥治療該病可標本兼治,且療效確切、并發癥少,越來越多的患者更愿意尋求中醫藥治療。

中醫認為,KOA屬于“痿證”“痹證”范疇,病位在筋骨,以肝腎兩虛、筋骨濡養乏源致痿為本,以腠理疏松,風、寒、濕邪阻滯經絡氣血為標[10]。《素問·脈要精微論》載:“膝者,筋之府,屈伸不能……骨者,髓之府……骨將憊矣。”基于此,疼痛、功能障礙、屈伸受限等癥狀的主因為膝關節的筋骨失調。

按摩療法屬于中醫外治法,注重生理學功能與解剖結構的聯系,治療筋肉及骨關節疾病療效確切[11]。蔣濤主任醫師師從國醫大師李業甫,李老的學術思想可總結為“病證合參,筋骨并舉;博采眾法,禪冠其宗;剛柔相濟,一撥見應;醫禪結合,治養并重”,認為揉筋手法能活血行氣、消炎止痛,緩解肌肉僵硬,從而達到松解軟組織、滑利關節、平衡肌力、加速代謝的作用[12]。蔣主任在繼承李老學術思想的前提下,總結出一套治療膝骨關節炎簡便易行、行之有效的方法——蔣氏三步法。該法屬于運動療法,通過醫患之間的相互配合,充分發揮“筋骨并舉”的學術思想,繼而改善膝關節的力學平衡、僵硬及功能障礙。針刺取穴中,足三里為足陽明胃經合穴,可補益氣血、通經活絡,梁丘、血海、阿是穴可疏通局部經絡氣血,起到活血行氣止痛功效,陰陵泉、內膝眼、外膝眼、鶴頂、陽陵泉為“膝五針”,操作關鍵在于內、外膝眼進針至一定深度后行雀啄手法,陽陵泉、陰陵泉行透刺法。諸穴合用,共奏消腫止痛、活血通痹之效。楊屆等[13]采用超微腫痛貼配合針刺膝五針治療KOA,發現可以激發人體相關免疫系統,促使致痛炎癥因子的分解、吸收。賀文華等[14]發現針刺可顯著增加KOA患者膝關節局部RO12、RO13、RO14、RO15區域的淺表血流灌注量。本研究結果顯示,治療組總有效率高于對照組(P<0.05),治療后治療組VAS、WOMAC評分均低于對照組(P<0.05)。

綜上所述,蔣氏三步法聯合針刺治療KOA,可使膝關節達到骨正筋柔的狀態,促進局部血液循環及炎癥的吸收,從而減輕患者疼痛,提高膝關節功能。本研究存在樣本量偏小、未做后期隨訪等不足,因此后期應開展大樣本研究,并對患者的遠期療效進行隨訪,同時進一步探究蔣氏三步法聯合針刺治療KOA的作用機制,為該療法治療KOA提供有力的科學依據。