視覺建構的地方性選擇

——以南海神廟神系為例

王曉青

(星海音樂學院音樂博物館,廣東 廣州 510006)

一、造像材料中的實際功用與靈性的初始混融

中國傳統塑像偏好以泥土和木頭等質地軟熟、細膩的材料為主,力求給人以溫暖而柔和的視覺感受,這與古代中國人追求溫情、與大自然和諧統一的心理相關。對材料的選擇,往往可以反映出一個民族的生活方式和審美情調。[5]但是,在南方珠三角地區這種亞熱帶季風氣候里,常年濕潤多雨,泥塑、陶塑和木質的塑像皆難以抵御歲月的侵蝕。因此,目前珠三角地區廟宇中的神像材質多以花崗巖、大理石、砂巖、鍛銅、鑄銅、不銹鋼、玻璃鋼等經久耐磨的材料為主,另外還加入了一些新興的環保輔助材料,如玻璃纖維增強水泥grc、pu、eps保利隆、氧化鎂、碳纖維等。至于具體選擇何種材料,主要由神像所存放的環境(室內還是室外)、使用功能(靜置或移動)以及資金等方面而決定。

筆者對于南海神廟諸神像材料的印象,是源于2012年6月7日初次田野調查時撫摸神像的質感——堅硬而冰冷,同時還有一種細微的粗糙感覺。憑著最初的這種對神像質感的直覺感受,我猜測著這些神像是用石頭之類的堅硬材料來塑造的。據神廟工作人員所說“神廟內的神像都是在同一個地方,用同一種材料分批塑造的”。隨后筆者翻閱與南海神廟相關的文獻專著時,在《南海神廟與波羅誕》一書中看到“用紅砂巖石重塑的連座高3.8米的南海神祝融像”[6]時,似乎印證了我當初對南海神廟諸神像材料為石材的猜想。爾后,從2013—2018年期間筆者曾先后9次進入南海神廟所在的廟頭社區做田野調查。調查中,我關注廟頭的民眾對南海神廟諸神像材料與靈性之間聯系的種種看法,并意外地發現,廟頭當地的大部分民眾居然都認為,南海神廟內的諸神像其塑造材料皆為木頭。根據他們的講述,歸納起來這種對木頭材料的認同源于在當地廣泛流傳的一個傳說,他們一直堅信南海神及南海神的五個兒子的神像皆是神木所造。

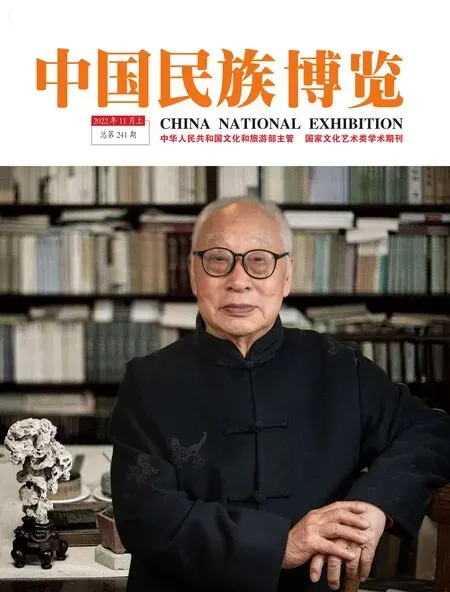

圖1 南海神祝融像。2013年,王曉青攝

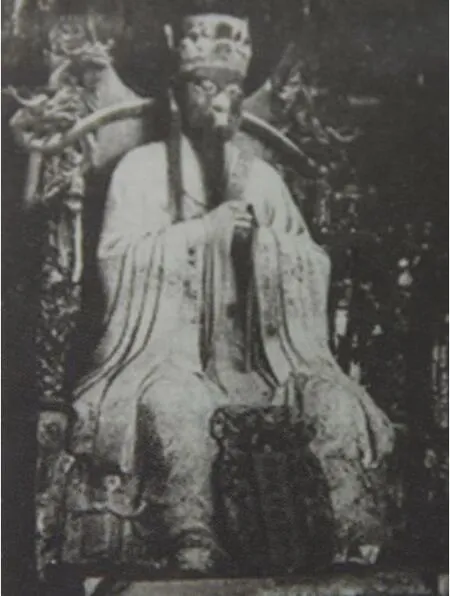

圖2 南海神祝融像。攝于1934年

“水泥cement一詞由拉丁文caementum發展而來,是碎石及片石的意思。水泥的歷史最早可追溯到古羅馬人在建筑中使用的石灰與火山灰的混合物,這種混合物與現代的石灰火山灰水泥很相似。用它膠結碎石制成的混凝土,硬化后不但強度較高,而且還能抵抗淡水或含鹽水的侵蝕。長期以來,它作為一種重要的膠凝材料,廣泛應用于建筑工程。自1756年,英國工程師J.斯米頓發明水泥研制以來,直到1889年,中國河北唐山開平煤礦附近,才設立了用立窯生產的唐山“細綿土”廠以生產水泥。”使用這種近代才發明研制的新型材料,似乎和中國傳統對于木頭和泥土塑像所具有的靈性相悖,就像本雅明在《機械復制時代的藝術》[7]一書中所說的那樣“哀悼機械復制時代的‘靈光’消逝”。或許這才是當地人們不愿意承認南海神廟諸神像乃是用水泥材料重塑的真正原因吧。

中國是以農耕為主的文明古國,人們對土地與植物有著特殊的情感,似乎自然而然地將營造居住空間的注意力,放在隨處可見的土與木上。這不僅使中國傳統建筑一開始就朝土木結構的方向發展,而且也影響了雕塑材料的選擇。[5]但是土木雕塑不易長久存放的缺點已被歷史反復證明,正如中國眾多古老的廟宇都幾乎很難覓得歷史遺留下來有土木塑造的神像痕跡一樣。因此對于一些新型的復合材料在神像塑造上的運用,年輕一輩的堪輿大師們大都持開放的態度。他們普遍認同鋼材所具有的“耐高溫、耐腐蝕的實用性能”,同時認為神像塑造必須選擇具備能“長久存放”品質材料。

供奉于南海神廟附近原十五鄉的“五安神像”(圖3),是2006年由原十五鄉居民代表主持,委托福建仙游縣重塑的。重塑“五安神像”為的是能夠在2007年的波羅誕展演中游神,恢復原南海神廟十五鄉的“五子朝王”儀式。也就是說“五安神像”是為游神展演儀式而重塑的。相較于南海神廟諸神像的重塑時間,“五安神像”的重塑時間相對沒有那么久遠。因此調查中,大家都十分清晰地知道其重塑的材質是玻璃鋼。2013年,筆者在廟頭一帶調查時,剛好祖安神像供奉在廟東的岑氏大公祠旁的小屋內。由于和岑氏族人已經比較熟絡的關系,筆者可以仔細地端詳該神像的材質。用手摸上去,祖安神像予人的質感清涼而光滑,卻沒有石頭那種堅硬的感覺,更沒有水泥質地的那種粗糙感。用手敲打,有一種像是金屬又不像金屬的回響。在“五子朝王”儀式的游神過程當中,祖安神像是由四個壯漢用兩根扁擔挑抬著進行展演巡游的,據當地人所說神像足足有二百多擔約一百多公斤重。至于為什么使用玻璃鋼這種新型材料作為“五安神像”的重塑材料,而舍棄掉他們原來所說的極有靈性的“木頭”,據當地的一些老者們所說“當時是頗有一番爭議的”,因為畢竟在“文革”時被破壞掉的“五安神像”是木頭所制的。對于目前“五安神像”最后采用了玻璃鋼這種新型材料來重塑的問題,至今仍可以聽到廟頭的一些老者們的微詞。既然當地人對“五安神像”沒有使用木頭作為其重塑的材料存在這么多異議和抱怨,那么筆者也希望找出為何政府部門最后仍然會選擇使用玻璃鋼這種材料來重塑“五安神像”。據相關報道人所說,不使用木頭確實是因為木頭不易存放,且“五安神像”都是存放于十五鄉的祠堂內,怕招白蟻或蟲蛀。

圖3 五安神像。2012年,劉貽華攝

作為1996年就已經在南海神廟工作的講解員則表示,其實很多民眾來參加波羅誕的“五子朝王”儀式,也并不會留意“五安”神像的塑造材料。至于作為參加類似儀式展演的年輕一代,幾乎都是因為想觀摩和了解中國傳統文化的傳承而已,根本不會將神像材料和其靈性作過多的聯想。筆者作為一枚文科生,對于玻璃鋼這種材料的優點確實不甚了解,但是聽著有“玻璃”兩個字,直觀印象有點易碎的感覺。據調查所知,玻璃鋼作為現今神像雕塑作品的主導材料,其中很多大型的神像雕塑都是用這種材料來制作的。如果單從藝術品的角度來講,玻璃鋼材料具有很強的裝飾性和實用性、工藝性,最大的特點就是注重以形傳神,表現高度的意象美,最能顯示一個社會文化氣息大眾的藝術品,換句話說就是最高端大氣上檔次。玻璃鋼的全稱是“玻璃纖維復合樹脂”,由于所使用的樹脂品種不同,因此有聚酯玻璃鋼、環氧玻璃鋼、酚醛玻璃鋼之稱。它綜合了很多傳統材料以及新型材料所沒有的優點,它是將環保樹脂與玻璃纖維絲經過加工工藝揉合在一起的。在樹脂固化了以后,性能開始固定而且不可回溯到固化前的狀態。玻璃鋼雕塑具有抗沖擊力、耐腐蝕性、壽命極長、體重輕便的優點。調查中,有好些受訪的雕塑家都表述說福建省的仙游縣是專業做神像的,建議筆者去該縣打聽一下神像材料的不同說法。

據筆者在仙游縣的調查所知,玻璃鋼的神像制作和樹脂材料差不多。樹脂有點像膠水,它的形成是特定樹脂從液化到固化的過程。一開始樹脂是液體的,固化后,變成像陶瓷一樣,是較硬、易碎的化工品。然后顏色的可塑性很強,所以可以在外形做好后進行手工上色彩繪,以達到想要的效果。首先,把要做的神像先雕塑出來,一般用釉,也可以用陶瓷泥。把它雕好后用硅膠開模,要泥土、石膏之類的固定硅膠模,直至成型,就是一個模,又稱之為模具。然后,往模具里灌樹脂。等樹脂固化后,從模具里取出。取出后會有毛邊或破損,需要修復、修平、打磨等。這樣就會形成一個樹脂材質的神像了,但樹脂只能是單色的,所以最后就是把外觀完好、無缺陷的神像打磨后,才上彩繪,即把需要的顏色繪制上去。例如幫神像畫上五官、衣服等等,才算完成。并且受訪的神像雕塑師相信這個“祖安”神像也是通過這樣的程序來制作完成的。

盡管材料本身并沒有任何情感,但人們對材料的認知當中包含了對其視覺質感的恒常感受。視覺質感是間接的,需要結合人們的視覺經驗才能判斷材質,而人們對眼睛所看到的材質又會形成思維定式。例如,木材給人以經典和傳統的感覺,石材給人以沉穩和高貴的感覺,玻璃鋼給人以堅硬和彈性的感覺,紡織纖維給人以柔軟和透光的感覺等等。而且材料本身的選擇會影響塑像時的工藝。而工藝的不同,其結果又會讓材料產生不一樣的質感和肌理,給人以完全不同的心理感受。對于雕塑師而言,發掘材料的新用法并使之與神像雕塑的靈性完美契合,是一種帶有實驗性質和探索性質的創新過程。

二、男性神像造像中的類型化追求

南海神廟男性神像的造像中,在身軀的處理上皆異常簡練,衣紋平直、流暢,極為符合中國人思想追求簡練的價值觀。在這個“塑造”處理的過程中,有關人體的骨骼和肌肉等結構點和衣紋服飾皆被簡化或刪除,而僅在神像的臉部視覺上展現其性格構建的概念內容,如慈眉善目、怒目逼視等。在南海神祝融像的造像上,就突出了仁慈、端莊的面部特征,而其手勢、衣紋、姿態等皆體現出程式化的處理手法。

當地人對重塑后的南海神祝融像的視覺外觀的爭議主要集中在兩點:第一點是新塑的祝融像在其臉部視覺的展現上過于和藹,缺乏威武之氣;第二點是目前的祝融像坐的不是龍椅,對其達不到王級的禮遇表示不滿。據廟頭當地的老人們回憶:以前的南海神像是頭上戴金冠、身上披蟒袍、手執玉笏端坐在龍椅上面的,它胯下還放置了行宮木牌,五官五綹長須、雙目直視,表情相當嚴肅。他們記憶中的南海神神像十分威武。而現在這個重塑的南海神,似乎整天面帶微笑。他們認為南海神是個頂天立地的男人,并不需要像女人那樣具有慈祥的面容。重塑后的南海神還不如輔臣六侯(圖4,圖5)威武。

圖4,圖5 六侯像。2015年,范炳堯攝

用“一派和藹的王者之風”來形容重塑后的祝融像,確實在諸多與南海神廟相關的書籍中出現。但是,六侯中是“左文右武”,三個文官三個武官。武官在造型上勇猛強悍,如助威侯“身披鎧甲、腳蹬戰靴、眉目流光、威武慈祥”;濟應侯“朱唇青面、朗目短胡、手壓銅錘”;順應侯“手執金鞭、瞪眉戚目、一派強悍”,武官的威武之勢自是與其平叛、護航的功能相符。對于文官的造型,如助利侯、輔靈侯、贊寧侯也是“忠厚仁慈、穩重可靠”,其實并不像之前的受訪者所表達出來的六侯皆是威武。但是他們認為,作為神系首腦的南海神不應與文官一概而論,其形象過于慈祥對于下屬缺乏震懾力,從而影響到它的法力——信眾所求之事不那么靈驗。

對于當地人所表述的這些對重塑后的南海神祝融像的不滿,南海神廟籌建顧問則認為當時是要考慮到作為王者,它的造型也不能過于嚴肅,因為神廟是好多民眾來拜祭,有老有幼,要從大局去考慮。南海神神像和藹一點,人家會覺得親切一點,求它辦事都沒有那么大的距離感。而且南海神廟是文官廟演變而來的,不適合將祝融像這個主神像做得過于嚴肅和威武。在王者權力的表現上,保留了南海神面部的五綹長須。

三、女性神像造像中的母性追求

歷史以來,南海神廟與“求子”的文化是交融無間的。

在中國的傳統觀念里,有無子嗣一直是一個家庭,或一個家族的頭等大事。隨著國家獨生子女政策的實施,每個家庭只能生育一個孩子,因此孩子成為了家庭中集萬千寵愛的寶貝。上世紀九十年代,第一代獨生子女相繼成家,但由于生活環境、食物環境等問題所致,如今不孕不育的群體人數正在不斷增加。在醫學也無法解釋的疑難雜癥面前,很多夫婦選擇了向神靈求助,以求心理的安慰。自2015年10月,國家全面放開二胎以來,70后成為了二孩生育的高峰人群。但是由于年齡皆在40歲左右,卵泡質量已出現嚴重的衰退,因此很多人也加入了懷孕困難的隊伍。在做試管嬰兒都不能順利懷孕的前提下,人們開始向各種有助于懷孕生子的神靈求助。而且該部分求子不遂的群體具有強烈的輻射作用,只要其中一個人意外懷孕了,其他的朋友都會詳細地詢問其成功的原因。在這種社會背景的影響之下,南海神廟的送子功能被不斷地擴大和延伸。南海神廟中供奉的明順夫人(圖6)有庇佑婦女懷得子嗣的職能,而金花娘娘(圖7)則有保佑懷孕的婦女生產順利、母子平安的功能。

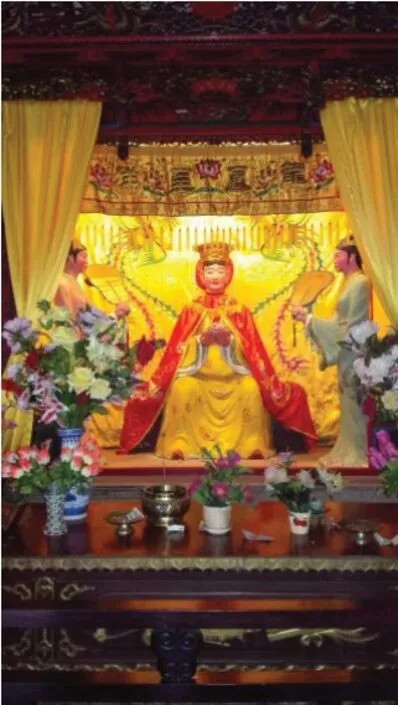

圖6 名順夫人像2014年,王曉青攝

圖7 金花娘娘像2014年,王曉青攝

明順夫人為南海神的夫人,它的神像端坐于南海神廟大殿背后的昭靈宮內。據《宋加封昭順王牒》記載,北宋皇祐五年(1053年)宋仁宗賜南海神夫人為“明順夫人”。明順夫人的造像頭戴鳳冠,柳眉鳳眼,桃腮朱唇,身著鳳袍,肩披紅布斗篷,雙手捧著蓮花,端莊而優雅,身旁有兩位手執長柄禮扇的侍女。明順夫人該神祗在廣東地區的名氣并不是很大,在相關的地方文獻和資料中也找不到詳細的記載。當地民間傳說明順夫人原是佛山順德的一名沈姓的養蠶女子,后來化為神靈,就許配給了南海神。而對于明順夫人作為一座具有送子功能的神祗,在當地也有與之相關的說法:

由于她姓沈,她所處的殿又稱“沈氏夫人殿”。而南海神廟附近的廟頭村有好多人姓岑,粵語中的“岑”與“沈”的發音非常近似,當地人認為她為岑氏一族,就親切地尊稱沈姑娘為“姑婆”。相傳,沈氏夫人所處的殿里曾經發生過一件怪事。就在此殿落成不久的一天傍晚,廟頭村許多戶人家的小孩都不見了,四下尋找,找到沈氏夫人殿,見小孩們全部都在這里嬉戲玩耍。這些小孩們說:“姑太婆婆和我們一起唱歌跳舞,玩得很開心呀!”村民悟道:“姑婆是好中意小孩噶,是小孩的保護神。”故此,以后每當大家下田或出外不便帶小孩的時候,就把小孩帶到沈氏夫人殿,拜一拜神像,說聲:“勞煩姑婆關照一下。”就可以放下小孩,安心而去。又好奇怪喔,這么多年來,在此寄下的小孩從未發生過意外,又從未走失過。因此,當地人認為明順夫人與小孩非常有緣,而且她都為南海神生育了五個兒子一個女兒啦,所以我們這里想要孩子的都會過來求助她。

從當地關于明順夫人的傳說中可以看出,即使是出身相對低微的女子,也是可以通過其性格上的溫婉善良、刻苦耐勞、多子嗣等特點而成為被冊封的神祗。南海神祝融娶民間的女子為妻,也是南海神從國家祭壇走向民間的一個重要標志。

金花娘娘像位于南海神廟儀門前廊的東面,在達奚司空像的旁邊。金花娘娘的神像體積比較小,高度大概只有五十厘米左右,端坐在神龕內。它的造像面容端莊慈祥,體態豐腴,身披藍紅雙色披肩,左手抱著孩子,顯露出其母性的情懷。金花娘娘來源于廣州,被稱為粵人的“圣母”,在廣東各地都有金花廟供奉金花娘娘。據清代的屈大均在 《廣東新語》中所載:

廣州多有金華夫人祠。夫人字金華。少為女巫不嫁。善能調媚鬼神。其后溺斃湖中。日不壞,有異香,即有一黃沉女像容顏絕類夫人者浮出。人以為仙,取祀之。 因名其地曰仙湖,祈子往往有驗。婦女有謠云。祈子金華,多得白花。三年兩朵,離離成果。越俗今垂髾盛色。纏結非常。頭戴鳥毛之冠,綴以瓔珞。一舞一歌,迴環宛轉。觀者無不稱艷,蓋自以身為媚,乃為敬神之至云。女巫瓊州特重。每神會,必擇女巫之姣少者。唱蠻詞,吹黎笙以為樂。人妖淫而神亦爾。尤傷風教。[9]

從中可以得知,金花娘娘乃是在端午節觀看龍舟競賽的時候落水溺斃的。其尸體數日皆不腐敗,還有異香。接下來湖中便浮現出一塊木頭雕像,神似金花。于是雕像被當地人膜拜,視金花為神明。因求子較為靈驗,金花被尊為送子娘娘。在南海神廟附近民眾中所流傳的關于金花娘娘送子的傳說,和屈大均在《廣東新語》中的記載略有不同。

金花娘娘是來源于廣州。傳說,明朝有個巡撫的夫人在臨盆的時候難產,三天三夜也產不下來,急得巡撫無計可施。后來有高人報夢給巡撫,要他找金花娘娘幫忙,這樣才能順利誕下嬰兒。于是,巡撫就派他的下屬全廣州城找金花娘娘,找到之后夫人才順產。從此,這位人間少女就成了婦女兒童的保護神喇。

從當地關于金花娘娘的傳說中,可以看出他們更看重金花娘娘助孕婦平安順利產子的功能。金花娘娘作為一種與“繁衍”功能相關的神祗出現,決定了它在當地民間的重要性。

南海神廟的觀音像(圖8)端坐在儀門前廊西端的觀音堂內,堂里供奉的是寶瓶觀音像。該觀音像以女菩薩的形象示人,金身金面,鳳眼長眉,端莊慈面,端坐在寶蓮之上,左手托寶瓶,右手彈圣水,背靠寶屏。通過對南海神廟中三樽女性神像造像的特點觀照,可以看到其造像背后所隱含的文化意涵。神像造像,作為文化的視覺表達方式,傳達的是造像之于他人的含義。“人們出于對身體的興趣創造了肖像。肖像是以人身為主體的視覺圖像,是最為常見的觀照自身的方式。肖像較早地被用于紀念家族中的重要人物或者相面術,人們通過身體的形象,特別是面孔長相以及表現來判斷內心活動,測算人的前世因緣與未來命運。”[10]中國古代哲學認為“天圓地方”,無極、兩儀、太極四象、八卦皆體現中國文化對于“圓”的追求。錢鐘書在《談藝錄》的《說圓》里就曾說過:“竊嘗謂形之渾簡完備者,無過于圓”。[11]南海神廟中的三樽女性神像造像幾乎都是面龐飽滿、身姿圓潤,非常符合中國傳統對女性母性形象“珠圓玉潤”的要求。三樽女性神像當中有兩樽是和生育有關的,可見中國傳統社會極重視子嗣的綿延、家族的昌盛。

圖8 觀音像2015年,王曉青攝

四、結語

雕塑作為造型藝術種類中最早出現的重要藝術表現形式,是除建筑藝術以外的另一種實體空間表現藝術,是由人類創造的具備三維空間特征,存在于實際空間當中的實體形象。雕塑永遠表現為動態狀態,即使是完全靜止的雕像也被看作具有一種內在的運動,一種不但在空間、也在時間上持續伸展的狀態。人們可以從這一瞬間的造型中想象靜態向動態的轉變,想象行為的連貫、持續的活動過程,從而體味出它的活力和精神,體味出它的冷冰冰的物質材料后面的體溫和感情。[12]從某種意義上來說,雕塑作品作為具有裝飾特質工藝品,它更多的是創作者個人情感的表達。從塑像向神像的轉向過程中,創作者個人情感的表達退居次要或從屬的位置,并服從于不同群體對神像造像的要求。

一般雕塑從屬于藝術研究的范疇,但作為具有靈性的神像是構成廟宇的一種重要元素,則屬于宗教藝術的探討內容。本章從塑像向神像轉向的呈現過程入手,探討了不同群體對“靈性”重塑的不同看法和表述。在神像塑造的材料與其靈性呈現的解釋上,神像雕塑師認為“材質是一切神像雕塑作品的媒材基礎,神像雕塑的形式內容都是通過各種材質呈現出來的,材質的選擇影響神像雕塑的靈性表達”。他們所對“靈性”的理解更偏向于藝術創作中的靈氣、靈感、靈動之氣,“靈性”被他們認為是藝術家和匠人之間的分界點。神像重塑的組織者則認為神像塑造的材料與其“靈性”之間,必須在符合成本資金、使用功能、以及耐用等要求,再實現利益最大化的完美契合。而“觀者”對于神像塑造材料的“靈性”則更為關注其與自身祈愿的是否靈驗之間的因果關系。

而對于神像的觀摩膜拜者來說,神像造型的藝術指標并非大家關心的問題。信眾們關心的是,與神像特定法力屬性相關的面相如何(威猛還是慈祥),神階位序的表現如何(是否坐龍椅,穿蟒袍),神像在他們祈禱的時候“表情”如何(是否接納所求),等等。而在藝術家眼中,雕塑還是一個雕塑,沒有其他特別的地方。至于國家文化藝術部門或旅游公司,一方面需要根據相關歷史文獻,盡可能“還原”作品;另一方面又會在所謂“取其精華,去其糟粕”的指導思想下,按照流行的意識形態或旅游市場需要,對某些內容進行“雅馴”或改編。神像及有關神跡傳說,在他們的“工作”中,只是一個道具或導覽材料。

作為文化視覺表達方式的神像造像,它所傳達的是造像之于他人的含義。通過不同群體對神像造像的特點觀照的是否認同,可以看到其對神像造像認同背后的文化意涵。例如本章中所提到的人們對于重塑后的南海神祝融像在視覺外觀上的兩點爭議——“臉部視覺展現的過于和藹而缺乏威武之氣”和“端坐的并非龍椅”,無不體現出觀看方式是可被選擇的,它受人們所知和所信之物的影響。