讓“仙草”成為“脫貧草”讓藥材變成健康雜糧

陳勝偉

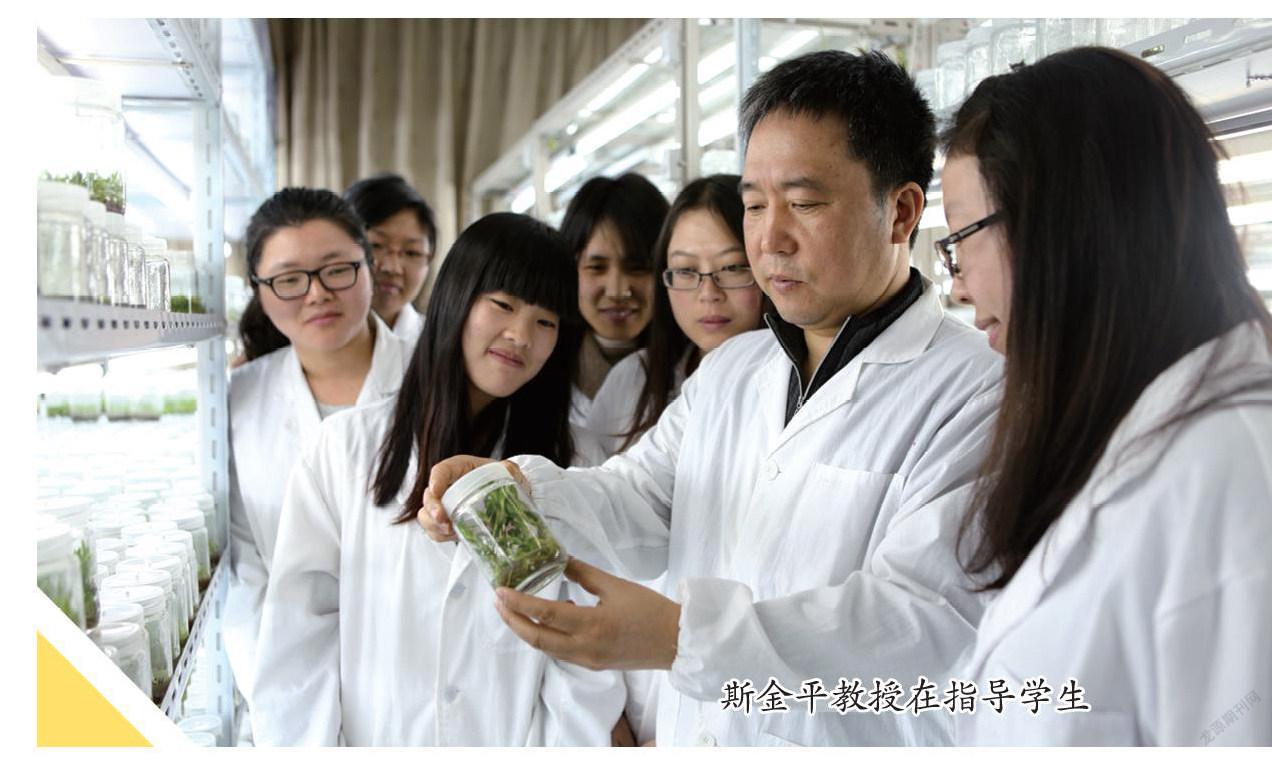

浙江農林大學斯金平教授領銜的石斛黃精創新團隊是林業和草原科技創新團隊。二十多年來,石斛黃精創新團隊堅持針對鐵皮石斛、黃精等產業“卡脖子”問題,解決了種植栽培、加工推廣等關鍵科學和技術瓶頸問題,致力于將技術推廣于群眾。為更好地向農戶傳授黃精、鐵皮石斛種植技術,把黃精、鐵皮石斛等人間“仙草”種在綠水青山間,他們驅車數萬公里,前往江西、湖南、貴州、重慶、四川開展黃精、鐵皮石斛種植技術培訓;深入林區調研林下經濟,用科技助力黔東南等地區的百姓脫貧致富;為浙江的樂清、永嘉、蒼南、蓮都、景寧等地的種植戶義務開展培訓講座近十場……以實際行動助力鄉村振興,幫助山區群眾過上更幸福的生活。

科技助力 讓“仙草”接地氣

鐵皮石斛自古有“天下第一仙草”美稱,位居雪蓮、人參、靈芝等九大仙草之首,具有生津養胃、滋陰清熱、潤肺益腎、明目強腰、醒酒養胃、提高免疫力等功效,鐵皮石斛的各種產品一直供不應求。由于鐵皮石斛具有較強的綜合藥用價值,長期以來,巨大的市場需求引起采挖過量的現象,而鐵皮石斛自身繁殖能力差,再加上其生存的自然環境遭到破壞,使得鐵皮石斛野生資源逐漸枯竭。現有的純野生鐵皮石斛受國家保護,難以大批量采摘制藥,致使鐵皮石斛價格一直居高不下,普通百姓難以承受。

從20世紀末開始,石斛黃精創新團隊開始針對鐵皮石斛進行研究攻關,掌握了人工輔助授粉技術,成功解決了鐵皮石斛人工繁育、產量提高、成分提升等方面的難題,徹底解決了鐵皮石斛自然授粉結實率低的問題,還研發了鐵皮石斛2年精準采收、樹上種植鐵皮石斛等新技術,創制出一大批高品質新品種:投產后畝產超300公斤,比常規品種高30%;2年生莖中多糖含量超37.5%,比藥典標準高50%;設施栽培能耐-10℃的低溫,適合浙江多數地區栽培。這些創新有效地解決了鐵皮石斛種植過程中高產與優質之間的矛盾,為中國石斛產業的發展增添了新的動力。

2006年,斯金平教授被派駐到麗水市慶元縣張村鄉。由于傳統鐵皮石斛一般采用大棚種植,對種植技術的要求特別高,而且回報周期長、產業門檻高,一般農民無法涉足。如何讓瀕危的鐵皮石斛回歸自然并得到普及,如何將種植技術簡單化、平民化,讓這株“仙草”變得接地氣,使普通農民都種得起、養得活,成了他亟須解決的問題。

經過前期的調查與研究,2008年,該團隊開展了一項創造性的試驗——活樹附生種植。這項試驗需要將鐵皮石斛幼苗綁在稻草繩與大樹之間進行栽培,這些鐵皮石斛具有較強的抗逆性,不需要外加基質和營養,僅依靠吸收樹皮和大樹的營養就可以很好地生長。考慮到鐵皮石斛喜陰喜濕的生長特性,該團隊還研發出了滴灌、噴霧等技術,改善了鐵皮石斛的生長環境。就這樣,該團隊攻克了鐵皮石斛結實難、發芽難、種植難等繁育與栽培難題,建立了組培快繁體系,實現了鐵皮石斛種苗工廠化生產與人工大棚種植。

服務給力 將“仙草”種進百姓家

鐵皮石斛在野外種植,抗寒品種是關鍵。2010年元旦,聽說浙西大峽谷有野生鐵皮石斛,斯金平教授便找了向導,帶著團隊的同事登上大峽谷最高峰拿到了這株野生石斛。正是依靠懸巖上采來的這株野生石斛,該團隊培育出了耐-14.8℃的鐵皮石斛新品種。當年的一株苗,現在已育出數以億計的種苗在貴州等山區推廣,讓更多貧困農民脫貧致富。

經過二十多年的努力,如今,地上的大棚都成了種苗培育室,全國幾十萬畝鐵皮石斛回歸自然,原本瀕危藥用植物鐵皮石斛通過人工栽培的方式得以普及,活樹上附生石斛、懸巖上附生石斛,真正實現了“一畝山萬元錢”“山區不砍樹也能富”,并形成了百億級的大產業。相關成果先后獲得梁希林業科學技術獎一等獎、浙江省科技進步一等獎。

扶貧有力 做脫貧致富領路人

據不完全統計,多年來,石斛黃精創新團隊每年要接待農民200多批次,指導培訓人數已經超過2萬人次。在他們的幫助下,浙江樂清鐵皮石斛從當年的30畝發展到現在的1.5萬畝,年產值達30億元。他們還為當地農民建立15個組培室,種苗從原來一株1.5元降到0.5元,帶動5萬革命老區農民脫貧致富。

自2019年,石斛黃精創新團隊來到貴州,安龍、錦屏、黎平、丹寨、叢江、黃平、獨山、三穗、赤水等石斛主產區共15.95萬畝石斛基地都留下了他們的足跡。

在貴州錦屏縣,通過該團隊的培訓示范,建立“龍頭企業+國有實體公司+合作社+農戶”的運營模式,探索出杉木、松木、梨樹等貼樹近野生種植鐵皮石斛模式,建成種植鐵皮石斛基地1.1萬多畝。同時發展樹下套種中藥材、樹中養蜂的“林中生態經濟”。其中,中藥材種植9.1萬畝,養殖蜜蜂7000箱。2019年村民通過就近就業增收1700余萬元,兌現固定分紅514萬元。

在貴州荔波縣,斯金平教授團隊已在玉屏街道建立鐵皮石斛林下栽培示范基地600畝,輻射1.1萬余畝,覆蓋全縣6個鄉鎮、15個村,覆蓋村民1089戶3628人。佳榮鎮高里村石斛基地,2021年上半年銷售鐵皮石斛近萬斤,貧困戶分紅62.5萬元,312戶戶均分紅1480元。

服務再發力 帶領脫貧群眾奔小康

為了達到讓脫貧群眾奔小康這個新目標、新任務,斯金平教授又迷上了另一株“仙草”——黃精的產業扶貧,領銜組建了“黃精產業國家創新聯盟”,凝聚行業力量,共創共享,推動黃精產業裂變式發展。

黃精“以其得坤土之精粹”而得名,始載于《神農本草經》,為2020年版《中國藥典》收載的常用中藥材,具有補氣養陰、健脾、潤肺、益腎等功效,久服則輕身、延年、不饑,是傳統經典的食藥兩用植物。

經過十年研究,石斛黃精創新團隊明確了黃精與土豆、地瓜同樣安全,又有增強免疫、延緩衰老、改善記憶力、抗炎等特殊功效,具有廣闊的市場前景。石斛黃精創新團隊建立了不占良田、不需耕地、不爭林地,與林草和諧共生的黃精林下栽培模式,“一畝黃精萬斤糧”“一畝山萬元錢”,創造性地踐行了“藏糧于地、藏糧于技”戰略,找到了讓山區群眾脫貧奔小康的新路徑。

二十多年來,石斛黃精創新團隊走遍全國18個省區,在他們的指導下,全國有幾十萬畝鐵皮石斛種在樹上,幾十萬畝黃精種在林下,數以萬計群眾已經脫貧致富。

浙江農林大學石斛黃精創新團隊負責人斯金平欣慰地說:“把‘仙草’種在綠水青山間是我們一直以來熱愛的事業,未來,我們將持續致力于鐵皮石斛、黃精等‘仙草’的研究工作,繼續為鄉村振興貢獻智慧力量!”