為“一帶一路”建設培養“中文+專業”人才

文 | 張帥 鄭超 王永生

隨著“一帶一路”倡議的提出,國際中文教育迎來新的發展機遇與挑戰:一方面國際中文教育在國際語言文化交流乃至科技、經濟發展中發揮著越來越重要的作用;另一方面為配合“一帶一路”建設對高素質復合型國際化人才的培養需要,國際中文教育正試圖探索出一條適合新時代國際化人才培養理念的人才培養模式。怎樣建立具有更強針對性、實用性的“中文+專業”復合型國際化人才培養體系,真正實現國際中文教育由規模擴大向內涵式發展的轉變,是本文探索和思考的主要問題。

一、“中文+專業”教育的發展現狀

2018年,中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭提出應開設技能、商務、中醫等特色課程,建立務實合作支撐平臺。同時,“中文+”這一概念也被首次提出。由此,“中文+”內涵建設成為國際中文教育發展的重要目標。“中文+”內涵建設內容與“一帶一路”建設需求對接度非常高,其務實合作的要義是對“一帶一路”建設所急需人才的培養和輸送。隨著這一概念的提出以及各國不同行業對中文人才需求的大幅增長,泰國、馬來西亞、坦桑尼亞、埃塞俄比亞等40多個國家和地區的100多所相關中文機構相繼開設了“中文+”課程,涉及高鐵、經貿、旅游、法律、海關、航空等數十個領域,課程包括空乘中文、鐵路中文、醫療中文、FAAP商務中文、物流中文、全球職業規劃研究等特色中文課程。隨著“中文+”的培養觀念逐步樹立并深入人心,“中文+”被納入不少相關中文機構發展的快車道,從而在“中文+”教學的多元化方面有了諸多積極嘗試。目前,“中文+”培養模式還未形成完整的培養體系,且培養質量不高與社會對高素質復合型人才的需求形成其中一大矛盾,主要在以下兩個方面存在突出問題。

新時代國際化人才需要熟悉中文、了解中國國情且精通專業。當前對來華留學生的培養多以“預科+專業”的教育培養模式為主,這種模式將中文培訓集中于專業學習之前,且主要是日常生活化的中文語言,并通過“漢語水平考試(HSK)”來考量學生的中文水平。學生進入專業學習后,中文水平對專業理解的影響沒有繼續跟蹤,且在學生進入專業學習階段大部分并未繼續設置中文課程,這就導致一些在中文學習階段表現優異的學生進入專業學習后卻很難跟上學習進度,甚至無法順利畢業的情況。

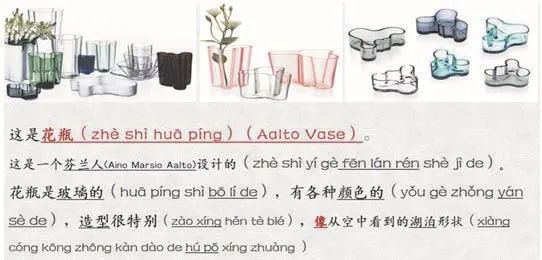

新時代需要新的國際化人才培養機制,而我們現階段對復合型國際化人才的培養目標尚不夠明確,培養體系也不夠健全,如何通過完善國際化人才培養體系與機制提高人才培養質量,成為新形勢下亟待解決的問題。北京化工大學立足學校定位及學科特色,就如何更有效實施“中文+”進行了初步探索與嘗試。怎樣開設課程,采取什么樣的教學手段,如何以地道的語言講解專業知識,是學校目前著力攻關的重大課題。北京化工大學與意大利熱那亞大學工業設計專業的本科雙學位項目是學校與海外高校開展來華留學生聯合培養的首個項目,新冠肺炎疫情影響下,來華留學生的學習受到影響,課程只能在線完成,包括綜合漢語課。在完成了最基本的64學時的生活漢語后,意方提出希望采用workshop(工作坊)的形式進行第二學期32學時的“交際漢語”課程。這一提議給教學帶來一大挑戰,既要繼續激發和延續學生的學習積極性,又要在課堂上讓學生用有限的中文展開討論。在通覽所有教材后,教師自編教學材料并在合適的話題中融入專業詞匯和內容。例如,在話題“談學習”中,引入工業設計專業造型、材料等詞匯,讓學生通過描述某一產品設計進而交流完成教學(如下圖)。實踐證明,這一方式不僅提高了學生的學習興趣,也擴充了其詞匯量,包括課堂上未涉及到的專業詞語的中文表達。因此筆者認為,探索更加有效的“中文+”教學方法,激發學生學習熱情并滿足未來工作需求,是一個值得研究的課題。

二、對“中文+專業”人才培養關鍵環節的思考

傳統的國際人才培養模式主要集中于對中文的教授及對中華文化的傳播。在這種模式下,我國已培養了一批知華友華的國際人才。國際化人才培養是一項長久發展的重要工作,如何令國際學生更好領會中華文化的內涵深度和精神特質,甚至成為弘揚新時代中國先進文化的使者,則需要將人才培養模式與國際學生的專業甚至職業發展聯動起來,讓“中文+”教育助力其實現終身發展,才可能使其將對華情感根植于心。筆者認為,關鍵點有以下四個方面。

近年來,隨著中國經濟的持續發展和國際地位的不斷提高,中文在全球經濟貿易活動中發揮的作用日益凸顯,受到各國政府及社會各界的重視,國際中文教育也迎來最佳發展時期。在國際中文教育抓住時代機遇實現較快發展的同時,也伴隨著一些挑戰和困境。研究中文教學的目標、內容、形式以及師資等方面存在的問題,構建適合“一帶一路”建設的國際中文教育培養模式和課程體系,成為當務之急。

在“一帶一路”沿線國家和地區,具有專業背景的國際化人才成為最急缺的人力資源。以市場需求為導向,培育一批優秀的“中文+專業”的復合型人才是當前國際中文教育面臨的新課題。以“一帶一路”建設為背景,結合中文教育與專業教育特點,在設計更有針對性的課程、對學生進行更具個性化的管理,以及運用更加現代化的教學手段等方面,北京化工大學均進行了積極探索,對培養具有創新能力的復合型國際化人才起到了一定作用。

“中文+專業”教育作為不斷發展的專業教育,需要有完備的評價標準,以判斷專業是否符合國際化人才培養的客觀規律并滿足社會發展需求。目前,在國家經濟結構和產業結構加快調整的新形勢下,北京化工大學擬從專業設置、結構及專業人才培養質量等方面入手,建立“中文+專業”教育的專業評價體系,通過現狀調查與分析,明確人才培養目標,優化專業結構,加強國際化及“雙一流”建設,提高人才培養質量。

左圖:交際漢語工業設計專業中國學生走入課堂與意大利項目學生完成課堂交際訓練

右圖:交際漢語課堂照片

課程體系是實現人才培養的重要依據與路徑,全面、完善的課程體系對人才培養的質量具有極強的指導作用。“中文+專業”理念雖已深入人心,但目前課程體系尚未健全,在課程設置方面也缺乏參考依據,進而影響人才培養質量。通過分析“中文+專業”人才培養的現狀,瞄準國家重大需求,結合學生個人成長,以及新形勢下對國際化人才培養的新理念,突破傳統課程體系范圍,參考世界語言教學發展前沿,構建出服務“一帶一路”倡議的更有針對性、實用性的“中文+專業”教育的新型課程體系,以滿足當下“一帶一路”建設對國際中文教育提出的迫切需求。

基于上述探索與思考,我們希望推進這一問題的深入研究,以逐步提高國際學生預科及本科階段的培養質量,進而完善對國際化人才的培養模式,為國際中文教育優化升級提供支撐,為服務“一帶一路”建設奠定堅實的人才基礎。