高職院校《化工單元操作》課程雙向聯動式課程思政教學探索*

李生芳,孫秀華,馬秀英,李積紅

(青海柴達木職業技術學院,青海 德令哈 817099)

2016年12月,習近平總書記在全國高校思想政治工作會議上指出,“要堅持把立德樹人作為中心環節,把思想政治工作貫穿教育教學全過程,實現全程育人、全方位育人,努力開創我國高等教育事業發展新局面”[1]。2017年12月,中共中央教育部發布《高校思想政治工作質量提升工程實施綱要》,大力推動以“課程思政”為目標的課堂教學改革,優化課程設置,修訂專業教材,完善教學設計,加強教學管理,梳理各門專業課程所蘊含的思想政治教育元素和所承載的思想政治教育功能,融入課堂教學各環節,實現思想政治教育與知識體系教育的有機統一[2]。2019年3月,習近平總書記在人民大會堂主持召開學校思想政治理論課教師座談會時強調,要堅持顯性教育和隱性教育相統一,挖掘其他課程和教學方式中蘊含的思想政治教育資源,實現全員全程全方位育人[3]。

《化工單元操作》課程是高職院校應用化工技術類及相近專業的基礎課程,從職業崗位需要出發,以能力培養主線組織內容,自始至終貫徹了“了解概念、理論夠用、強化應用”的職業教學理念。即了解與崗位相關的工程概念,從技術應用角度去介紹必要的理論,重點在于運用概念和理論解決工程實際問題[4]。以化工單元操作流體輸送、傳熱、蒸餾、干燥、萃取等為主要內容,研究各個化工操作中的基本原理、典型設備構造及操作方式,旨在培養基礎理論知識實、實踐操作水平強、職業道德素質高的專業復合型人才。當前,在“課程思政”建設背景下,將專業課實踐教學中有效融入豐富的專業精神、專業文化、專業素養、職業道德等思想政治教育元素,實現“立德樹人”與“課程育人”的統一是至關重要的[5]。本文以高職院校應用化工技術專業基礎課程《化工單元操作》為例,通過多元信息化的教學方式,深入挖掘各章節知識點中的思政元素,以“知識傳遞”和“思政育人”雙向驅動的教學思想為依托,通過生活實例、國家時事、企業生產實例、案例對比、競賽平臺等方式將思政元素自然有效地融入課程教學中,以全面評價為保障,達到潤物細無聲的效果。

1 教學方式及目標

在教學過程中,利用云班課、智慧職教等信息化教學平臺和網絡資源,結合《化工單元操作》課程基礎性重、實踐性強等特點,圍繞企業“下得去、留得住、用得上”的人才培養定位,構建了以“班組”教學為途徑,以“自主”學習為主體,以“崗位”任務為導向,以“能力”培養為目標,以“全面”評價為保障的教學模式。堅持德育為先、能力為重、知行合一、全面發展的育人目標。通過理論和實踐有機融合,真正做到“工學結合、實境育人”,旨在培養實踐能力強,具有契約精神、工匠精神的復合型、創新型高素質技術技能人才。

2 課程思政元素融入方式

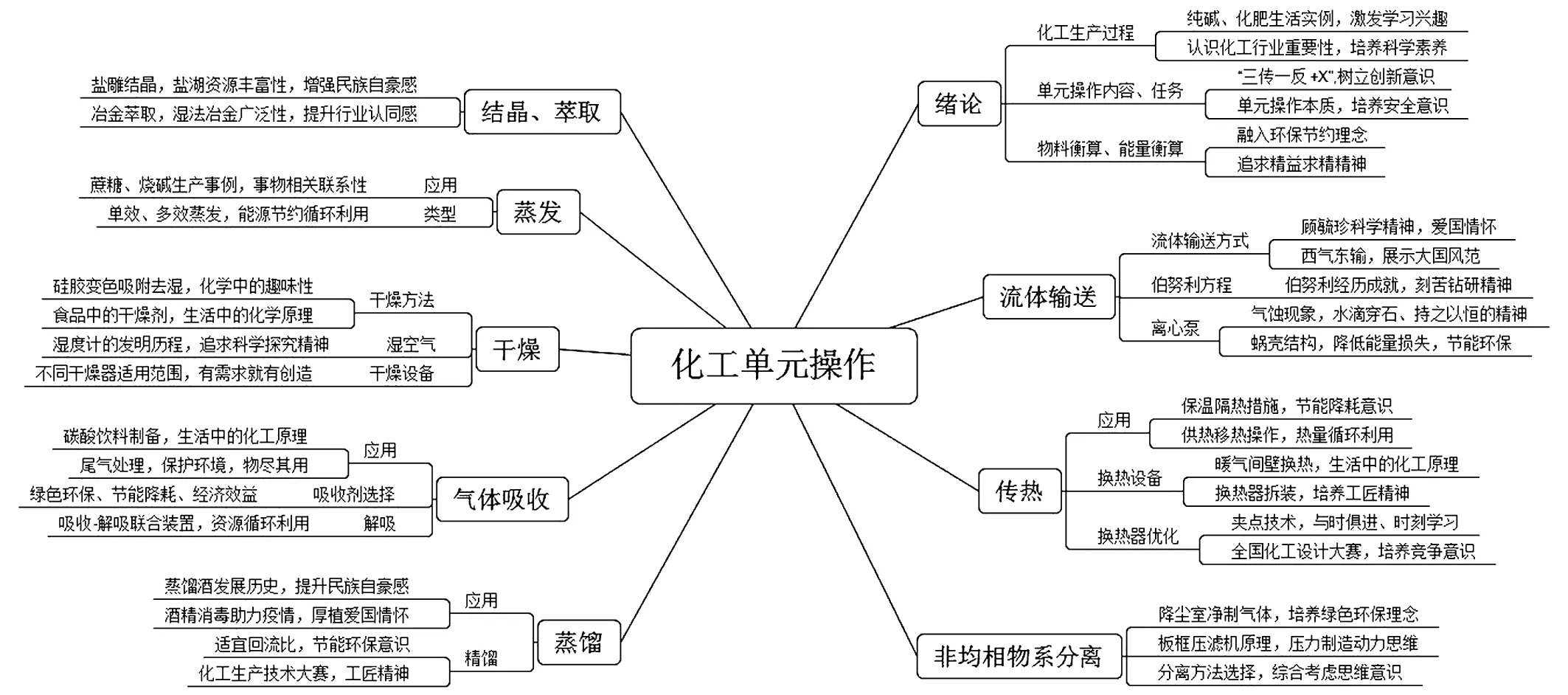

“課程思政”應遵循灌輸與滲透相結合、理論與實際相結合、歷史與現實相結合、顯性教育與隱性教育相結合、共性與個性相結合、正面教育與紀律約束相結合的要求。該課程通過以下幾種方式深入挖掘提煉各章節知識點所蘊含的思政要素和德育功能,推動“課程教學”向“課程思政”轉化、“專業教育”向“專業育人”轉化,實現知識傳授、能力培養與價值引領的有效統一,形成“思政教育”與“專業教育”協同育人的格局,提高課堂教學質量,提升育人成效。《化工單元操作》課程各章節相關知識點的思政教學設計詳見思維導圖1。

圖1 《化工單元操作》課程思政教學設計思維導圖

2.1 融入生活實例

在緒論章節講解化工生產過程時,面對抽象枯燥的知識點,結合生活中化肥、純堿等常見化工產品,引導分析化工生產過程從原料經一系列處理操作得到產品的過程;在傳熱章節學習換熱方式時,列舉暖氣間壁換熱,暖水瓶保溫隔熱等實例討論分析熱量傳遞方式;在氣體吸收章節,以碳酸飲料的制備為切入點,分析引入氣體、溶解度等概念,理解吸收原理、本質;在干燥章節,通過食品中干燥劑的認識,理解干燥原理。通過在專業教學中融入生活實例,激發學生學習的積極性,感知生活中的化工原理,提升學習趣味性。

2.2 結合國家時事

在流體輸送章節,介紹化學工程專家顧毓珍致力于為我國化學工業的發展和化學工程學科的開創而積極奮斗的一生。結合我國西氣東輸、南水北調偉大工程,分析輸送方式;在蒸餾章節,通過蒸餾酒發展歷程講解蒸餾原理,以常見蒸餾產物酒精為例,助力疫情防控消毒所需,通過典型的國家時事,培養科學精神,厚植愛國情懷。

2.3 圍繞企業生產實例

化工是我國經濟的重要支柱產業和基礎產業,是青海海西地區重要支柱產業。應用化工技術專業建設緊緊圍繞區域產業發展進行,并以服務地方經濟建設為宗旨。在學習結晶章節,結合習近平總書記在青海考察時的講話精神:立足青海特有資源優勢,挖掘地區發展潛力,支持特色產業發展。堅定不移實施創新驅動發展戰略,積極培育新興產業,凝心聚力加快建設世界級鹽湖產業基地。以當地青海鹽湖資源豐富性為主線,圍繞茶卡鹽湖鹽雕旅游地、察爾汗鹽湖鹽橋資源集聚地及鹽湖資源鉀、鎂、鋰等綜合開發利用實例,講解鹽雕結晶。在萃取章節,介紹萃取在濕法冶金行業的廣泛應用,講述海西礦產資源豐富性和開采利用重要用途。圍繞當地企業真實可見的生產實例,提升學生對化工行業重要性的認同感以及民族自豪感。

2.4 模擬企業工作形式

人才培養始終貫徹新發展理念,策應區域化工產業安全、綠色和高質量發展需求,實現可持續發展,培養具有綠色化工意識懷揣家國情懷、工匠精神的高素質技術技能人才。教學過程中,模擬企業“班組”形式,在各單元操作裝置實訓時,以各班組組長對組員安全喊話——任務認領——任務實施——總結匯報——交接班的工作環節,讓各成員明確崗位任務職責。通過模擬企業工作形式,投身真實生產操作,幫助學生樹立安全意識、培養團結協作、精益求精的工匠精神。

2.5 借助案例對比

在傳熱操作中,將供熱、移熱與未移熱方案針對經濟效益進行對比分析;在蒸發操作中,通過單效蒸發同多效蒸發進行熱量利用率的有效對比;在非均相物系分離中,將降沉室、旋風分離器、布袋除塵等除塵設備進行除塵效率對比,讓學生通過真實數據、可觀現象,養成綠色環保、節能降耗、資源循環利用的思維意識。

2.6 以職業技能競賽為平臺

化工生產技術賽項是石油化工類全國職業院校技能大賽。該賽項參照《中華人民共和國國家職業標準》規定的化工總控工、高級工以上的技術崗位相應的理論知識和實際操作技能要求,設置競賽項目,具體包括化工專業知識考核、化工仿真操作考核和精餾操作考核三個項目。其中,精餾操作考核以乙醇-水溶液為工作介質,要求選手根據規定要求進行操作,包括開車前準備、開車操作、生產運行、停車操作,并按實際工業生產要求考核其所得產品產量、質量、生產消耗、規范操作及安全與文明生產狀況。我校自2014年參加該賽項,2017年曾獲三等獎一次。全國大學生化工設計大賽以既定化工項目為題,進行工藝流程、物料衡算、設備選型、廠址選擇、流程模擬、可行性分析、設計說明書等設計。該賽項旨在多方面培養大學生的創新思維和工程技能,培養團隊協作精神,增強大學生的工程設計與實踐能力。其中,換熱網絡夾點技術是新型節能技術必不可少的優化設計內容。我校自2014年參賽,連續獲得西北賽區二等獎5次。通過典型性、權威性的職業技能競賽平臺,在精餾、換熱操作教學中以競賽要求為標準,幫助學生培養創新精神、競爭意識和終身學習理念。

3 評價方式

在評價過程中以過程性評價和終結性評價相結合,以云班課為教學平臺,多種作業評分以教師評價和學生評價相結合,避免教師主觀、一刀切的評價;在實訓操作過程中,通過組間、組內相互監督、舉報不安全行為等措施進行相應的獎懲;實訓報告評分標準設置綠色環保、節能降耗、安全意識行為、創新精神、工匠精神等評分點,思政元素在隱形滲透中加以可觀量化的評價考核。最終完成可追蹤、過程性的綜合評價方式,讓學生在競爭、激勵中不斷提高知識技能和自身綜合素質水平。