徐州市企業研發機構高質量發展的推進策略研究

王 策

(徐州市高新技術創業服務中心,江蘇 徐州 221000)

0 引言

企業研發機構是提升企業自主創新能力、增強區域競爭力的主要載體,發揮好企業研發機構的作用對地區增強創新驅動力和經濟轉型發展具有重要作用[1]。本文試圖通過分析徐州市企業研發機構建設現狀、推進進程中存在的問題及下一步工作舉措,探討如何高質量提升企業研發機構創新能力。

1 徐州企業研發機構建設情況

截至2020 年年底,徐州市共建有省級以上企業研發機構175 家,其中企業國家重點實驗室1 家、省級企業重點實驗室2 家、省級企業工程技術研究中心172 家;建有市級企業研發機構1 234家,其中市級企業重點實驗室24 家、市級企業工程技術研究中心1 210家。

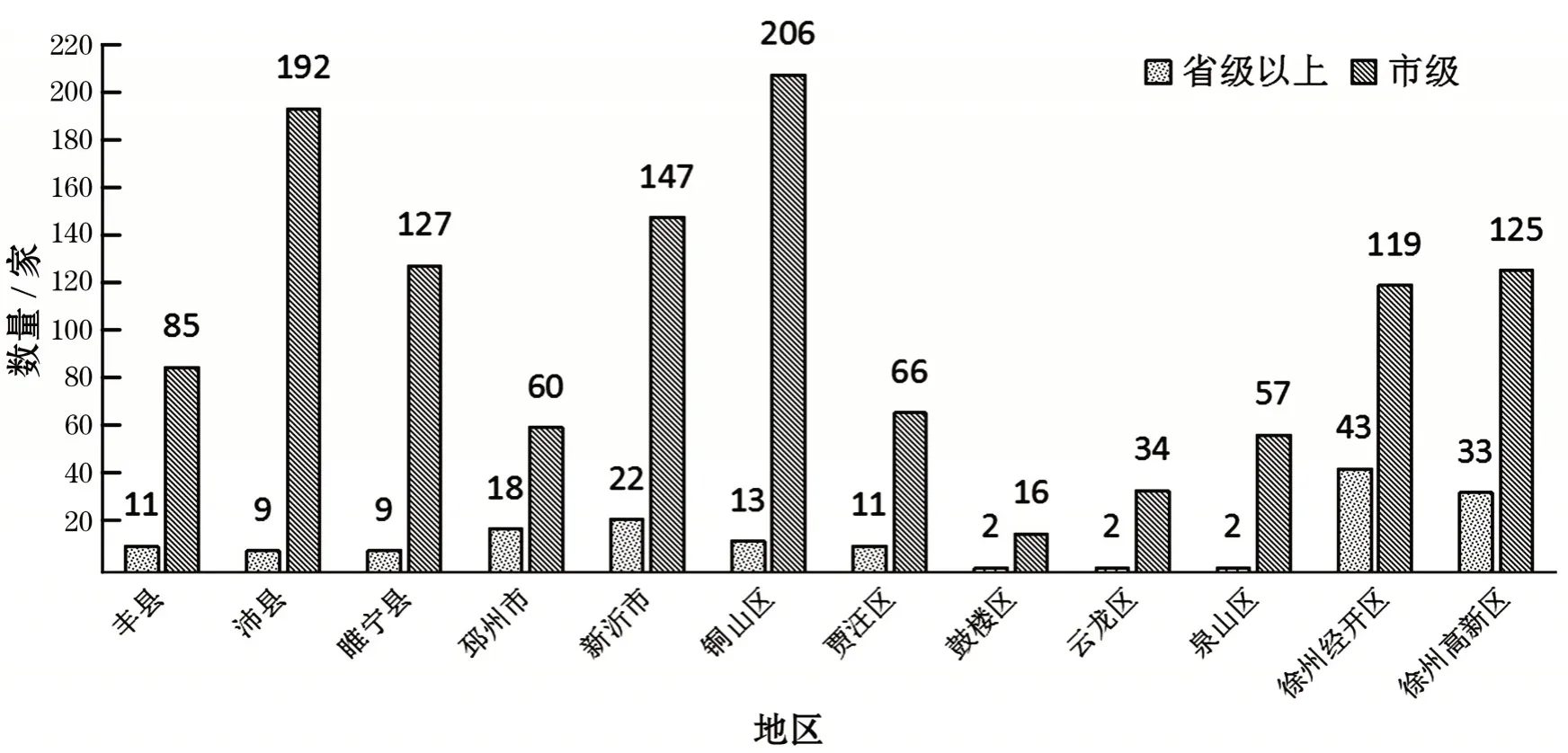

1.1 地區分布情況

從徐州市企業研發機構的地區分布來看,地區差異較大。

(1)省級以上企業研發機構:徐州經濟技術開發區、徐州高新技術產業開發區、新沂市建設的省級以上企業研發機構數量位居全市前3 位,分別為43 家、33家、22家,占全市總量的56%;邳州市、銅山區、豐縣、賈汪區各建有18家、13家、11家、11家,位居第4~6位(并列)。

(2)市級企業研發機構:銅山區、沛縣、新沂市建設的市級企業研發機構數量位居全市前3位,分別為206 家、192 家、147 家,占全市總量的 44.17%;睢寧縣、徐州高新技術產業開發區、徐州經濟技術開發區也超過100家,位居第4~6位(見圖1)。

圖1 徐州市企業研發機構地區分布情況

總體來看,徐州經濟技術開發區、徐州高新技術產業開發區建設的省級以上企業研發機構數量較多,銅山區、沛縣建設的市級企業研發機構數量較多,而鼓樓區、云龍區、泉山區3 個主城區建設的各類企業研發機構數量均較少,與各地區產業布局、經濟實力、企業數量、創新能力等因素成正相關。

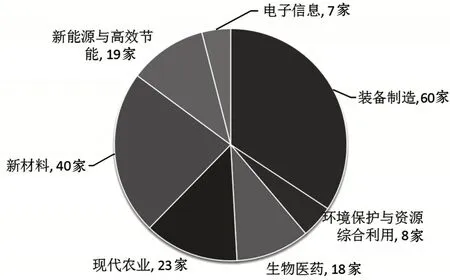

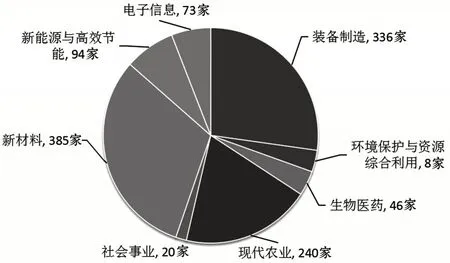

1.2 技術領域分布情況

從徐州市企業研發機構的技術領域分布來看,差異同樣比較大。

(1)省級以上企業研發機構:裝備制造領域省級以上企業研發機構最多,達到60 家,占比34.29%;新材料、現代農業、新能源與高效節能、生物醫藥領域分別為 40 家、23 家、19 家、18 家,占全市省級以上企業研發機構總量的22.86%,13.14%,10.86%,10.29%(見圖2)。

圖2 徐州市省級以上企業研發機構技術領域分布情況

(2)市級企業研發機構:新材料領域市級企業研發機構最多,達到385 家,占比31.20%;裝備制造、現代農業、新能源與高效節能、電子信息領域分別為336家、240家、94家、73家,占全市市級企業研發機構總量的27.23%,19.45%,7.62%,5.92%(見圖3)。

圖3 徐州市市級企業研發機構技術領域分布情況

總體來看,徐州市企業研發機構重點分布在裝備制造、新材料、現代農業領域,基本可以反映徐州各產業領域的企業數量和創新能力。說明徐州的裝備制造產業實力較強、新材料產業發展較快、現代農業產業優勢明顯。

2 存在問題

2020 年徐州市新獲批建設省級企業工程技術研究中心12 家、新立項建設市級企業工程技術研究中心47 家,全市企業研發機構建設工作穩步推進。但從以往掌握情況和近期實地調研情況以及現有部門認定企業研發機構的研發能力與條件、研發產出與運行成效情況來看,經科技部門認定企業研發機構相比一般企業自建研發機構,具有更大的創新活力和更高的創新水平;省級企業研發機構相比市級企業研發機構,則具有更強的創新能力和更優的創新成效。總體來說,徐州市企業研發機構建設工作仍有較大的提升空間。

2.1 企業研發機構建設配套政策不健全

在政策支持方面,徐州市僅有2016年出臺的《中共徐州市委徐州市人民政府關于支持現代產業發展若干政策的意見》,為鼓勵企業建設研發機構提供了相關政策保障,提出“對新認定的國家級、省級企業研發機構分別給予50 萬元、30 萬元的一次性獎勵”,且獎補政策僅適用于徐州市3個主城區(根據現行財政體制,獎補資金由市區1∶1分級承擔);與省內先進城市相比,政策出臺扶持力度還不夠,覆蓋面不夠廣泛,政策落實也不到位。對市級層面認定的企業研發機構,目前扶持政策仍為空白。企業在建設研發機構及培育核心競爭力方面得不到有力引導,影響企業研發投入的積極性。

2.2 企業研發機構建設層次不夠高

目前,徐州市省級以上企業研發機構175 家,占全部研發機構的12.42%,“國字號”研發機構更是屈指可數,絕大多數企業研發機構還集中在市級層面。與省內先進城市相比,江蘇省建有省級以上企業重點實驗室90家,徐州僅3家,全省排名第9位(并列);全省建有省級以上企業工程技術研究中心3 881 家,徐州僅172家,全省排名第8位;排名雙雙靠后。大多數企業研發機構缺乏明晰的戰略定位和中長期發展規劃,產品研發計劃及方向完全取決于短時間內的市場傾向,導致技術研發失去先機,甚至跑錯路線。部分企業研發機構形同虛設,硬件基礎設施薄弱,創新團隊規模較小,高水平研發成果較少。

2.3 企業研發機構產學研結合度不緊密

(1)從研發機構建設模式上看,徐州市企業研發機構普遍為內部設立模式,與高校院所合作建設、與其他同行業骨干企業聯合共建模式相對較少,在外部合作研發上的開放度不夠,在信息共享、外部資源獲取和吸收上存在先天短板,無形中延長了企業研發機構核心競爭力的形成時間。(2)從產學研合作形式和水平上看,擁有長期穩定產學研合作對象的較少,大多數為具體的科技項目合作或科技成果轉讓,合作期較短,合作形式單一,缺乏主動引導配置外部大型科研儀器設備、創新人才和高層次科研平臺的意識,一定程度上影響了企業自主研發能力及產品創新和技術水平的提升速度。

2.4 企業研發機構行業區域發展不平衡

徐州市企業研發機構分布呈現出相對集中的特點,具體體現在地區分布集中、技術領域分布集中上。(1)從企業研發機構地區分布來看,省級以上企業研發機構集中在徐州經濟技術開發區、徐州高新技術產業開發區等大中型企業聚集、創新能力較強的區域;市級企業研發機構集中在銅山區、沛縣等企業數量較多、傳統產業集聚的區域。(2)從企業研發機構技術領域分布來看,省、市級企業研發機構均重點分布在裝備制造、新材料、現代農業領域等徐州傳統優勢產業,而在新能源與高效節能、生物醫藥、環境保護與資源利用、電子信息等戰略性新興領域分布較少,難以匹配地方政府產業結構轉型升級戰略需求。

3 工作舉措

開展企業研發機構創新能力提升工作,激活現有研發機構提質增效,以研發能力、人才培養和創新成效引領示范新增企業研發機構建設,在量變到質變的關鍵階段,高度重視企業研發機構高質量建設與提升工作。

3.1 加強政府引導支持力度,營造研發創新良好環境

企業研發機構的建設需要精準有效的政策環境和充足的資金保障,應通過政府扶持資金的引導,逐步建立多層次、多形式、多渠道的研發資金投入體系。一是銜接省級相關政策文件,進一步完善、細化徐州市推進企業研發機構建設和研發投入的扶持政策,爭取設立企業研發機構建設及能力提升專項資金,將企業研發機構建設作為申報科技計劃項目、培育高新技術企業和享受各種政策最基礎的條件。加大企業研發費用加計扣除、科技創新券等現有優惠政策的落實力度,鼓勵企業申請國家、省和市重點研發計劃項目。二是充分發揮財政扶持資金的引導功能和杠桿放大效應,完善風險投資體系,引導創業投資等民間各類資金要素向企業研發機構建設和重大自主創新項目集聚,形成多元化投入格局,優化企業創新環境,激發企業創新活力,提高企業研發投入強度。加快推進大型科學儀器設備的開放共享,引導科技中介服務機構為企業研發提供科技資源共享、檢驗檢測、研發管理體系貫標等專業化服務。

3.2 聚焦研發機構提檔升級,做好分層次精準發力

啟動實施徐州市“企業研發機構創新能力提升計劃”,開展企業研發機構創新能力高質量提升培育庫建設,構建企業自主可控的創新系統,支撐區域產業科技創新中心建設。一是梳理未建立研發機構的規模以上工業企業和高新技術企業名單,建立臺賬,持續跟蹤,有針對性地開展政策宣傳和輔導,引導其按照“五有”標準自建內部研發機構,并進行登記備案,作為市級企業研發機構的后備梯隊。建立提質增效、優勝劣汰、持續發展的長效動態管理機制,進一步提升已認定市級企業研發機構的建設和運行實效。二是鼓勵建有市級研發機構的企業主動對接國家和江蘇省戰略布局,大力開展應用基礎研究、產業前瞻與關鍵技術攻關,培育建設一批省級以上重點實驗室、技術創新中心等重大科技創新平臺項目。構建徐州市企業科技創新積分評價指標體系,多方位、多角度、多層次評價企業技術創新能力,精準定位、靶向發力,打造徐州市企業研發機構建設的先行軍,發揮示范引領作用。

3.3 構建產學研合作新模式,提高企業整體研發能力

鼓勵企業創新產學研合作模式,進一步加強與高校、科研院所、國內外同行業龍頭或骨干企業的合作與交流,建立長期、穩定、緊密的合作伙伴關系[2],并向廣度和深度發展,形成優勢互補、互惠互利、合作共贏的新局面,走共同發展的道路。一是切實把企業在產學研中的主體地位落到實處,完善與高校、科研院所間的人才引進培養、科研儀器共享、科技成果轉化、合作利益分配等創新資源融合機制。鼓勵企業與高校、科研院所合作共建新型研發機構等獨立法人實體,依托高層次科技人才團隊和創新資源,與企業的資金、生產、市場實現融合互補,助力企業掌握行業關鍵核心技術,提高企業研發機構科研能力和水平。二是積極融入“一帶一路”戰略,堅持全面開放的思路,探索國際合作新模式,鼓勵支持徐州市有條件的企業“走出去”,以新設或并購等方式設立海外研發機構[3],集聚利用國外資金、高端人才,搭建國際化的研發平臺,加強引進技術的消化吸收和創新,拓展海外市場,實現全球布局,不斷提高徐州市企業研究開發水平和行業競爭能力。

3.4 優化全產業鏈統籌布局,助推行業區域均衡發展

深入實施“工業立市、產業強市”戰略,保障產業鏈供應鏈穩定,暢通產業循環,促進強鏈補鏈,推動核心技術自主化、產業基礎高級化和產業鏈現代化,構建自主可控的現代產業體系。一是圍繞徐州市“六大戰略性新興主導產業”和“四大傳統優勢產業”中優勢突出的行業門類和拳頭產品,引導相關行業的科技研發,推動創新鏈與產業鏈“雙向融合”,加快形成更加集聚的發展格局和更加完善的產業鏈條,提升產品附加值,促進地區、行業研發能力的均衡發展。二是兼顧技術創新與示范引領,兼顧不同行業、不同規模、不同階段的企業研發機構,每年在全市范圍內公開評選科技創新20 強及高成長20 強的企業研發機構,樹立典型,形成“標志”,發揮示范帶動作用,鼓勵企業研發機構在行業技術領域內做深、做強,打造一批“鏈主企業”“隱形冠軍”,實現產業鏈、創新鏈整體競爭力大幅躍升。