東陽市博物館館藏陶俑初探

摘要:陶俑在中國古代雕塑藝術(shù)品中占據(jù)著重要地位,是古代墓葬隨葬雕塑藝術(shù)品的一種。早在原始社會(huì),人們就開始將泥人、泥制動(dòng)物等放在爐火中與陶制品一起煅燒。中國古代風(fēng)水堪輿盛行,古代墓葬出土了大量俑類鎮(zhèn)墓神煞明器,本文以東陽市博物館館藏的陶俑為引,初步探討生肖俑和人首魚身俑的出現(xiàn)、沿革、類型與功用。

關(guān)鍵詞:陶俑;生肖俑;人首魚身俑;唐宋時(shí)期

俑的使用是為了讓死者在冥世如生前一樣生活,其形象真實(shí)反映了古代社會(huì)的各種信息,為后人勾畫出古代雕塑藝術(shù)發(fā)展的脈絡(luò)和各代審美習(xí)俗變遷的軌跡,成為了解中國古代雕塑藝術(shù)史不可或缺的珍貴實(shí)物史料。東陽市博物館館藏有一組十二生肖俑和一件人首魚身俑,下文簡述。

一、基本信息

(一)十二生肖俑

館藏的這組生肖俑(圖一),體高15厘米,高矮相差0.5厘米,大致時(shí)期為宋代,質(zhì)地為白陶,數(shù)量為12件,頭、頸、身分制,粘接成一體,然后刻畫帽紋、衣紋、腰帶,貼塑雙手,再塑生肖頭像貼于雙手之上,于胸前形成雙手捧月式,最后進(jìn)窯燒制而成。俑體厚重,放置穩(wěn)定。生肖俑為文臣形象,頭頂戴有“王”字的帽冠,身著寬袖肥袍,全身比例勻稱適度。身體部分雖大同小異,但動(dòng)物頭像生動(dòng)有致,體現(xiàn)了雕塑匠師對各種動(dòng)物形態(tài)的細(xì)微觀察和準(zhǔn)確把握,雕造技藝精湛高超,將各種動(dòng)物的特征表現(xiàn)得栩栩如生。這組十二生肖俑中,個(gè)別俑有瓷化現(xiàn)象。

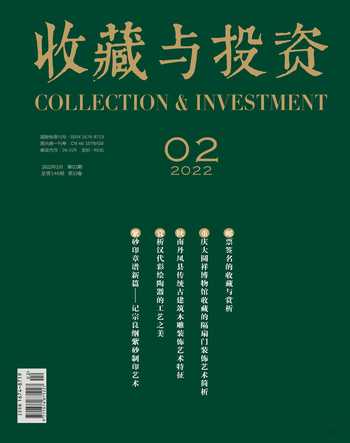

(二)人首魚身俑

顧名思義,就是將泥塑的人首和魚身合為一體的藝術(shù)形象(圖二),長約6厘米,形象頗為奇特,頭部人像為男性,光頭,慈眉善目,昂首向上,身體為魚形,魚鱗呈月牙狀,鱗次櫛比,尾部魚鰭紋路線條如真。陶俑整體作“C”型,神態(tài)動(dòng)靜結(jié)合,似一種超自然的神獸在水中翩然游動(dòng)。

二、藏品賞析

(一)十二生肖俑

陶俑是中國古代喪葬中使用較為普遍的一種隨葬器物,是古代喪葬觀念的產(chǎn)物,直接反映墓主人生活年代的喪葬制度和喪葬習(xí)俗禮儀[1]。在墓葬中,立俑大部分按照順時(shí)針排列,用以代表十二時(shí)辰的神靈,鎮(zhèn)守墓室,祈求墓室永固,平安吉祥,驅(qū)邪避兇。

十二生肖俑在墓葬中作為隨葬品最早出現(xiàn)于南北朝時(shí)期。山東臨淄崔氏墓葬群中的10號(hào)墓,是北魏時(shí)期的墓葬,墓中出土十二生肖俑,以獨(dú)立形象放置于龕中,代表了南北朝的普遍墓葬習(xí)俗[2]。兩湖地區(qū)隋代墓葬出土的隨葬品中,十二生肖俑就較為普遍了。至唐代初期,生肖俑的形象已經(jīng)發(fā)生較大變化,由獨(dú)立的動(dòng)物形象轉(zhuǎn)變?yōu)樽说墨F首人身俑,后來又衍生出站姿的獸首人身俑。發(fā)展至宋代,由于很多偶人明器改用紙?jiān)性貐^(qū)的墓葬中較少出現(xiàn)生肖俑,而南方四川、閩贛等地的宋墓隨葬品仍以陶俑為主[3]。此時(shí)期的生肖俑多被塑成文臣形象,頭頂或戴朝冠,或戴有“王”字的弁帽,身著寬袖袍服,生肖動(dòng)物被點(diǎn)綴于人像的不同位置。自宋以后,有些地區(qū)的元墓、明墓中也會(huì)有生肖俑隨葬,但極為少見。

對于生肖俑的形制類別,據(jù)各地出土的生肖俑的相關(guān)資料,大致可分成三種類型。

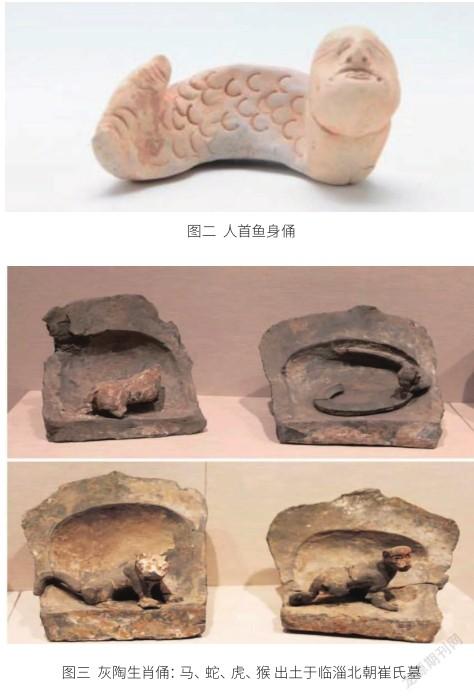

A型生肖俑完全呈現(xiàn)動(dòng)物形象獨(dú)立出現(xiàn),直接表現(xiàn)牛、羊、馬、豬等動(dòng)物形象,出現(xiàn)時(shí)間大致為南北朝時(shí)期。如山東臨淄北魏崔氏墓葬群出土的生肖俑(圖三)。

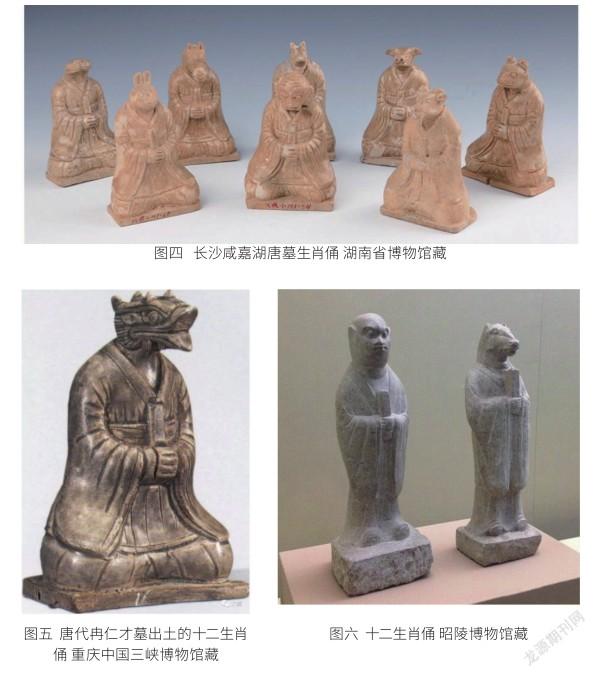

B型生肖俑為獸首人身俑,出現(xiàn)時(shí)間為隋、初唐時(shí)期,頭部分別為十二生肖動(dòng)物形象,身體為人形,著敞領(lǐng)寬袖袍服,衣襟垂至足下,雙手拱于胸前,多執(zhí)物。根據(jù)身姿可分成兩個(gè)小類。

(1)坐姿狀。拱手盤膝而坐,雙腿隱于袍下,如現(xiàn)藏于湖南省博物館的長沙咸嘉湖唐墓生肖俑(圖四)以及重慶萬州唐代冉仁才墓出土的十二生肖俑(圖五)。

(2)站立狀。站立狀生肖俑在B型生肖俑中占大多數(shù)。同時(shí)站立狀B型生肖俑之間也有一些的差別,有些墓葬出土的生肖俑脖頸較短,平視前方或頭微昂起,如昭陵博物館藏建陵出土十二生肖俑(圖六)等;有些生肖俑脖頸細(xì)長,俑頭向上昂起,如國家博物館館藏的唐代十二生肖俑(圖七)等。從這些出土的生肖俑對比可以看出,生肖俑脖頸處的形制差別在于長短粗細(xì)不一。

C型生肖俑的出現(xiàn)時(shí)間大致在宋代,表現(xiàn)形式為生肖動(dòng)物點(diǎn)綴于文官俑的不同位置,根據(jù)位置的不同分成四個(gè)小類。

(1)生肖動(dòng)物像塑于人像的頭冠或幞頭上,如蒲江縣文管所館藏北宋三彩十二生肖豬頭陶俑(圖八)。

(2)文官俑雙手執(zhí)捧不同生肖動(dòng)物于胸前,有些表現(xiàn)為完整的生肖動(dòng)物形象(圖九),有些僅表現(xiàn)為生肖頭像,館藏生肖俑就是這種形制。

(3)生肖動(dòng)物直接塑于文官俑的器座一側(cè),如四川遂寧宋宜人墓出土的六座生肖俑中,生肖動(dòng)物俑分別塑于文官俑的器座右側(cè)[4]。

(4)生肖動(dòng)物形象消失,僅僅在文官俑的底座側(cè)部書寫“子、丑、亥”等十二地支字樣來表現(xiàn)十二生肖,如江西臨川縣宋墓出土的生肖俑,就是以文字形式代替生肖形象[5]。

東陽市博物館收藏的這組生肖俑完全擺脫了宋代以前的獸首人身形象,身著寬衣博帶,捧手而立,懷抱生肖頭像,頭戴“王”帽的文官俑,體現(xiàn)了生肖俑的人物化傾向,這是宋代生肖俑的普遍特征。

隨著時(shí)間的推移,中原文化逐漸向周邊地區(qū)輻射。隨葬生肖俑的習(xí)俗還影響到新疆等偏遠(yuǎn)地區(qū)。新疆博物館收藏5件唐代生肖俑,為獸首人身站姿俑,形制與中原地區(qū)的生肖俑相似,明顯受到唐代中原地區(qū)墓葬風(fēng)格的影響[6]。

(二)人首魚身俑

對于人首魚身俑或稱為人面魚身俑的命名,學(xué)界公論是“儀魚”,這一觀點(diǎn)來自1963年考古學(xué)家徐蘋芳先生發(fā)表的《唐宋墓葬中的“明器神煞”與“墓儀”制度—讀〈大漢原陵藏經(jīng)〉札記》,認(rèn)為唐宋墓葬中出現(xiàn)的人首魚身俑就是《大漢原陵藏經(jīng)》中的“儀魚”。

“儀魚”最早出現(xiàn)于隋唐時(shí)期的北方地區(qū),流行于山西、陜西等地,多出現(xiàn)于中下層墓葬中,南方則極少出現(xiàn)。1961年4月,山西省文物管理會(huì)晉東南文物工作組在長治市東郊清理兩座唐墓時(shí)出土一件人首魚身俑[7];1986年10月,長治市博物館在長治市西郊瓦窯溝發(fā)現(xiàn)一座唐墓,出土一件人首魚身俑[8]。至晚唐五代時(shí)期,儀魚在北方逐漸消失,傳播至南方,在江蘇和福建等東南地區(qū)比較流行,并開始出現(xiàn)于高等級(jí)墓葬。到宋代后,只有江西、湖北和四川等地有零星發(fā)現(xiàn)。1950年,南京郊外祖堂山發(fā)現(xiàn)南唐第一位皇帝和皇后的合葬墓,出土了一件非常精美的人首魚身俑(圖十),現(xiàn)藏于南京博物院。

儀魚的造型根據(jù)形體分成三類。

A型儀魚魚身筆直,在五代時(shí)傳至南方,并在南唐時(shí)流行,如南唐人首魚身俑。

B型儀魚的身體呈倒“S”或“C”形,作身體扭動(dòng)游動(dòng)狀,如崔世平在《唐宋墓葬所見“儀魚”與葬俗傳播》中所述遼寧朝陽黃河路唐墓出土的“S”形儀魚。出土此類型儀魚的墓葬主要在河北地區(qū),南方尚未發(fā)現(xiàn)。館藏的這件人首魚身俑就是“C”形,可能是由“S”形儀魚在向南方的傳播中演變而成,尚需考古資料驗(yàn)證。

C型儀魚身體雖與A型儀魚一樣筆直,卻是頭部雙人面連體,如現(xiàn)藏于安陽博物館的唐代人面連體魚身陶俑(圖十一)。

對于儀魚的功用,筆者根據(jù)現(xiàn)有考古資料和史料,結(jié)合一些民俗,認(rèn)為有三種可能。

(1)古人的一種祈福方式。在我國古代,人們對魚一直有著圖騰崇拜,魚在古人眼中不僅是食物,還象征著生命。在墓中放置此類陶俑,是希望逝者能保佑后代子孫興旺,開枝散葉。例如,陳列于國家博物館的人面魚紋陶盆、甘肅省博物館館藏的鯢魚紋彩陶瓶,都有新石器時(shí)代原始崇拜的對象—魚的蹤影,說明古人認(rèn)為魚具有神秘的力量。

(2)一種鎮(zhèn)墓獸。《山海經(jīng)》記載了許多人面魚身形象的神人和人化魚的故事,其中《大荒西經(jīng)》記載的這類人面魚身形象,往往具有一些特異能力,能死而復(fù)生,與傳說中的河伯亦有相似之處。古人可能由此認(rèn)為,魚類形象能鎮(zhèn)邪祛惡,保佑墓主。但一般鎮(zhèn)墓獸的形象比較猙獰,令人望而生畏,故而筆者對這種觀點(diǎn)存疑。

(3)一種引魂升天,登臨極樂的媒介。在儀魚的幫助下去到遙遠(yuǎn)的仙界,羽化成仙,這是生者對逝者的一種美好的祝愿。《抱樸子》云:“河者,天之水也,隨天而轉(zhuǎn)入地下過。”地川與天河一體,魚便成為溝通天地之間的使者,引導(dǎo)亡人進(jìn)入天界,承載著生者的希冀,滿足逝者死前羽化成仙、超越生死、到達(dá)長生極樂之境、游弋于天地間的愿望,是古人對另一個(gè)世界的向往。

三、結(jié)語

十二生肖俑和人首魚身俑作為隨葬品,是研究我國古代民俗喪儀的重要資料,是古人留下的寶貴歷史遺產(chǎn),留下許多美麗動(dòng)人的傳說。其濃郁的民俗氣息、豐富的文化蘊(yùn)涵、美好的生活寓意,歷經(jīng)千年積淀,承載著先人們的藝術(shù)智慧和美好愿望,為悠久的中華文明增添了璀璨的光彩。雖說對于人首魚身俑的功用,學(xué)界仍存在爭議,但或許隨著考古資料的日益豐富,特別是更多有關(guān)人首魚身俑的出土,人們定會(huì)對其功能和內(nèi)涵有更為深入的了解,作出更接近真相的解釋。

作者簡介

陸勇,1987年3月生,男,安徽合肥人,助理館員,本科,研究方向?yàn)槲奈镅芯俊?/p>

參考文獻(xiàn)

[1]曹者祉,孫秉根.中國古代俑[M].上海:上海文化出版社,1996.

[2]蘇玉瓊,蔣英炬.臨淄北朝崔氏墓[J].考古學(xué)報(bào),1984(2):32.

[3]中國大百科全書出版社編輯部,中國大百科全書總編輯委員會(huì)《考古學(xué)》編輯委員會(huì).中國大百科全書:考古學(xué)[M].北京:中國大百科全書出版社,1998:489-490.

[4]劉化石.四川遂寧宋墓出土生肖俑[N].中國文物報(bào),2002-11-20(2).

[5]陳定榮,徐建昌.江西臨川縣宋墓[J].考古,1988(4):9.

[6]周寧.淺談唐墓中的十二生肖俑—以新疆博物館和陜西博物館館藏生肖俑為例[J].文物鑒定與鑒賞,2019(11):27-29.

[7]沈振中.山西長治北石槽唐墓[J].考古,1965(9):7.

[8]侯艮枝,朱曉芳.山西長治市唐代馮廓墓[J].文物,1989(6):51-57,103-104.

1285501705291