補陽還五湯加減治療氣虛血瘀型中風后遺癥療效及對患者神經功能影響

胡國華

摘要:目的 探討氣虛血瘀型中風后遺癥采用補陽還五湯加減治療效果及其對患者神經功能影響。方法 研究對象從2017年2月~2018年5月我院中醫科收治的60例氣虛血瘀型中風后遺癥患者,采用單雙號抽簽方式加以分組,一組命名為對照組,采用常規西醫治療,一組命名為觀察組,采用補陽還五湯加減治療,對比兩組患者的治療效果及神經功能缺損改善情況。結果 觀察組96.67%的治療有效率與對照組76.67%的治療有效率比較,差異顯著(p<0.05);治療后,兩組神經功能缺損評分經SPSS20.0軟件系統分析可見明顯改善,且觀察組改善更顯著(p<0.05)。結論 針對氣虛血瘀型中風后遺癥患者,采用補陽還五湯加減治療凸顯成效,患者的神經功能恢復良好,病情得以好轉。

關鍵詞:氣虛血瘀型中風后遺癥;補陽還五湯;神經功能

【中圖分類號】R255.2 【文獻標識碼】A 【文章編號】1673-9026(2022)04--01

中風是臨床常見的腦血管疾病,其后遺癥較多,患者常出現半身不遂、肢體麻木、口眼歪斜、口齒不清等情況,伴隨運動功能、語言功能及吞咽障礙,使其逐漸喪失生活自理能力及社交能力[1]。該種疾病多因氣血虧虛,心、肝、腎三臟失調,導致陰陽失調、氣血運行受阻,肌膚筋脈失于濡養而形成,勞逸失度、情志不遂、醉酒飽食、房室不節、外邪侵襲均是其誘因。疾病具有發病率及致殘率高,并發癥多的特點。中醫認為中風后遺癥多為本虛標實,多數由氣虛血瘀導致,使得臟腑功能失調,氣血不足,進而導致血液運轉無力,流通受阻,治療根本在于補氣活血及祛瘀通絡[2]。下面將60例氣虛血瘀型中風后遺癥患者采用補陽還五湯加減治療,并與常規西藥治療進行對比,探究其治療成效,具體為:

1一般資料與方法

1.1一般資料

本次研究對象均為氣虛血瘀型中風后遺癥患者,從2017年2月~2018年5月時間段選取,患者符合《中風病辨證診斷標準(試行)》[3]中氣虛血瘀證型診斷標準,突發頭痛、肢體麻木、偏癱、神情呆滯、氣短乏力、面色淡白、胸悶、舌苔白膩、脈沉細。排除腦出血傾向,伴有心肝腎功能不全及凝血功能障礙的患者。采用單雙號抽簽方式加以分組,一組命名為對照組,一組命名為觀察組。對照組:男女之比在對照組為19:11;年齡下限值/年齡上限值:42/78歲,平均年齡(52.56±3.11)歲;觀察組:男女之比在觀察組為20:10;年齡下限值/年齡上限值:44/75歲,平均年齡(53.24±3.18)歲。2組患者以上基線資料在統計學的分析下顯示均衡性良好(p>0.05),研究獲得本院倫理委員會許可,告知參與研究患者及家屬研究的目的及內容,使其知情同意。

1.2治療方法

對照組采用常規治療,口服阿司匹林(拜耳醫藥保健有限公司,進口藥品注冊證號:H20160684 國藥準字J20171021,規格:0.1g),每次0.1g,每日服藥頻率1次;口服尼莫地平(天津市中央藥業有限公司,國藥準字H20043915,規格:30mg),每次30mg,每日服藥頻率3次;口服辛伐他汀膠囊(山東魯抗醫藥股份有限公司,國藥準字H20040611,規格:10mg),每次20mg次,每日睡前1次。

觀察組采用補陽還五湯加減治療,藥方組成為:生黃芪60g、歸尾、川芎、赤芍、地龍、桃仁及紅花各10g,根據患者癥狀隨癥加減,血虛目澀者,加入白芍、枸杞15g、白菊花10g,陽虛肢冷者,加入桂枝12g、干姜9g;腰膝酸軟者,加入桑寄生15g及續斷10g;陰虛內熱者,加入生地黃15g、山萸肉12g,每日1劑,水煎服,每日早中晚分服。1周為一個服藥療程,2組共服藥3個療程。

1.3觀察指標

①治療效果判斷標準:痊愈:患者神經功能缺損評分減少90%以上,癥狀恢復,基本恢復自理;顯效:患者神經功能缺損評分減少50%~89%,癥狀明顯改善;有效:患者神經功能缺損評分減少20~49%,癥狀稍微有所改善;無效:患者神經功能缺損評分減少19%以下,癥狀未見改善,痊愈、顯效及有效之和為治療總有效率。

②神經功能缺損評分:按照美國國立衛生研究院卒中量表(NIHSS)要求,治療前及療程結束后,對患者面癱、失語、意識、感覺、語言障礙、凝視及上下肢肌力等7方面評分,總分42分,得分越低,患者的神經功能恢復越好。

1.4統計學方法

所有數據均納入到SPSS20.0軟件系統中,進行對比和檢驗值計算,治療效果行卡方檢驗,神經功能缺損評分行t檢驗,當p<0.05為比較差異具有統計學意義。

2結果

2.1對比兩組治療成效

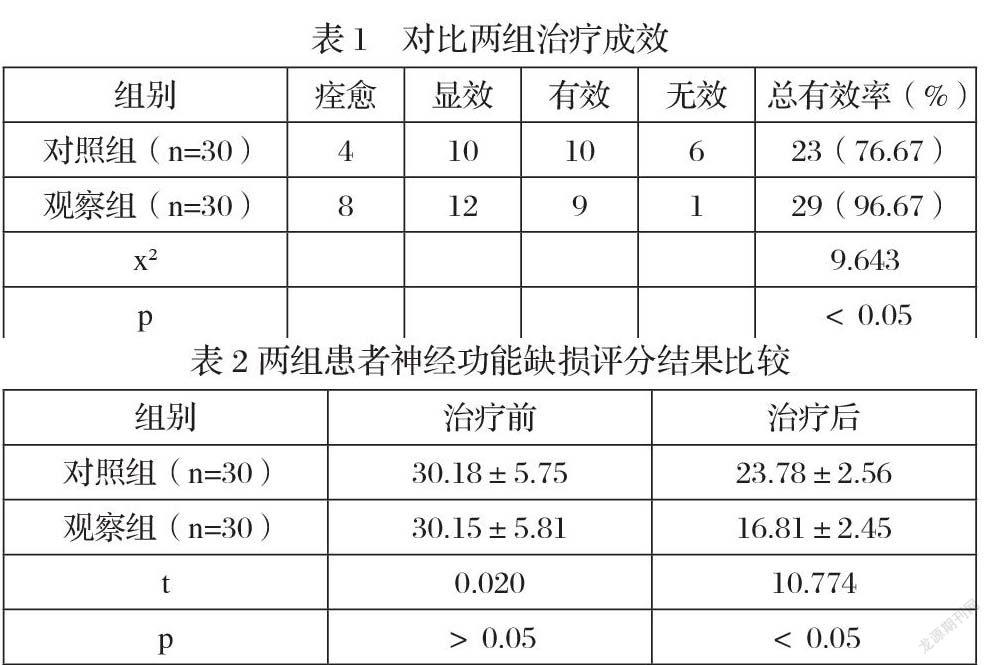

觀察組96.67%的治療有效率與對照組76.67%的治療有效率比較,差異顯著(p<0.05),詳見表1。

2.2兩組患者神經功能缺損評分結果比較

治療后,兩組神經功能缺損評分經SPSS20.0軟件系統分析可見明顯改善,且觀察組改善更顯著(p<0.05),詳見表2。

3討論

中風為中醫四大難治病癥之一(風、癆、鼓、膈),并且占首位,患者臟腑功能失調、氣血不足及痰濁瘀血阻滯經絡所致,再加上年老體衰、勞倦內傷、飲食不節等誘因,使得腦脈痹阻,血溢脈外,進而出現半身不遂、口齒不清及口眼歪斜等癥狀,疾病的高致殘率及復發率,易遺留各種后遺癥,使其生活自理能力逐漸喪失。疾病病位在腦,與心、腎、肝及脾等臟腑密切相關,氣血不足或肝腎陰虛是致病之本,風、火、痰、瘀是發病之標,虛、火、風、痰、氣及血相互影響,疾病為本虛標實,氣虛血瘀及脈絡瘀阻是疾病的病機,標本兼治才能達到目的[4]。目前西醫治療缺乏有效的措施,發揮中醫優勢,可改善其癥狀,最大程度恢復患者生活自理能力。本次采用的補陽還五湯,其中黃芪味甘,專補氣,能起氣旺血行而達祛瘀通絡之功效;歸尾味辛甘,善于補血活血,通絡不傷血,當歸生血較緩,有形之血不能速生,無形之氣急當速補,黃芪與當歸合用,益氣生血的功效加強;赤芍可起清熱涼血、散瘀止痛之功效;川芎辛散溫通,可起活血化瘀及行氣止痛之功效;地龍可起通經活絡之功效,力專善走,引諸藥力直達絡中,桃仁具有通經活絡之功效;紅花能泄能補,可起活血化瘀之功效,諸藥合用,可起到益氣活血通絡的功效。現代藥理認為,該方可降低血液濃度,清除氧自由基,抗血小板聚集,改善血液黏、濃、凝、聚[5]。本次研究可知,觀察組治療效果顯著,且神經功能改善明顯,可見補陽還五湯治療更顯優勢。

綜上所述,針對氣虛血瘀型中風后遺癥患者,采用補陽還五湯加減治療凸顯成效,患者的神經功能恢復良好,病情得以好轉。

參考文獻:

[1]柴春泉.補陽還五湯加味輔治氣虛血瘀型中風后遺癥效果觀察[J].臨床合理用藥雜志,2019,12(31):12-13,15.

[2]戴立貞.補陽還五湯加味治療氣虛血瘀型中風后遺癥療效芻議[J].世界復合醫學,2019,5(6):139-141.

[3]王愛麗,王卉.補陽還五湯加減聯合針刺治療氣虛血瘀型中風后遺癥療效觀察[J].內蒙古中醫藥,2019,38(9):132-133.

[4]董洪坦,李令康,賀立娟, 等.缺血性中風病氣虛血瘀證研究進展[J].世界中西醫結合雜志,2016,232(1):131-135.

[5]雷植鵬.中西醫結合治療中風后遺癥氣虛血瘀型臨床觀察[J].實用中醫藥雜志,2017,33(10):1155-1156.