當代日本博物館公共空間形態建構與特征

劉琳君 | Liu Linjun

日本第一座真正意義上的博物館于1882年在上野公園建成,早于中國近20年。日本博物館建立的最初概念源于1861年的“物產學”報告,旨在大力發展本國產業,并為將來的國際貿易做準備[1]。但隨著社會發展,收藏、展示不再是日本博物館的唯一目的。1988年,日本教育理念從集中式學校教育轉變為終身教育制度,校外全年齡段的社會教育成為教育體系的第二大重要內容,博物館也成為進行社會教育的重要設施之一[2]。1951年,以日本教育基本法為基礎修訂的《博物館法》頒布,該法對日本博物館發展產生了至關重要的作用。在這種社會語境下,文化傳播、公共教育變成日本博物館的重要職能,博物館設計及空間形態也開始產生變化。如今,日本博物館“以人為本”、“為參觀者提供最好的服務”的理念已根深蒂固[3],在博物館內可觀看藝術展覽、交際、約會、購物、親子活動等,博物館早已成為一種行為習慣并融入日本人的日常生活。

反觀中國,2008年的免費開放政策使博物館慢慢褪去“精英文化”的光環,市民與博物館的關系開始發生轉變,來訪人群“世俗化”的同時,參觀目的也由被動式受教育開始向主動式的素質提升和休閑娛樂轉變[4]。截止2019年,據統計中國博物館全年舉辦展覽2.86萬個,教育活動33.46萬場,接待觀眾12.27億人次,比2018年增加1億多人次,即使在2020年受疫情影響所推出的2000多個線上展覽,總瀏覽人次也超50億[5]。這些驚人的數字揭示著博物館事業的蓬勃發展和普羅大眾與日俱增的文化精神需求。但不得不承認,中國博物館建設仍處在“以物為中心”到“以人為中心”的轉型過程中。雖然觀展人數劇增,但排隊長、休息難、看完就走、餐廳商店入不敷出的現象使博物館面臨引人易而留人難的尷尬。觀眾的體驗很大程度上源于公共空間,博物館公共空間作為建筑外部與內部展示之間的過渡部分,往往被國內的博物館所忽視[6]。在建筑領域,博物館設計更注重形象塑造、文化隱喻及宏大的空間敘事,作為具體承載社會教育活動的博物館公共空間,卻往往沒有予以足夠的重視。博物館作為最具關注性的城市公共建筑,是象征和體現公民文化的重要語境[7],同時也潛移默化地影響著人們公共經驗[8],從而促進社會公共文化習慣的養成。所以我們不得不反思,怎樣的博物館公共空間功能布局能夠積極地應對公眾未來多樣化的文化需求,怎樣的空間形態能夠提供更舒適、人性化的使用體驗,以及如何塑造一個更積極、開放、包容的文化參與平臺。本文期望通過對當代日本博物館公共空間形態的研究,為我國的博物館建筑設計的思路及策略上提供參考和借鑒。

1 研究范圍及方法

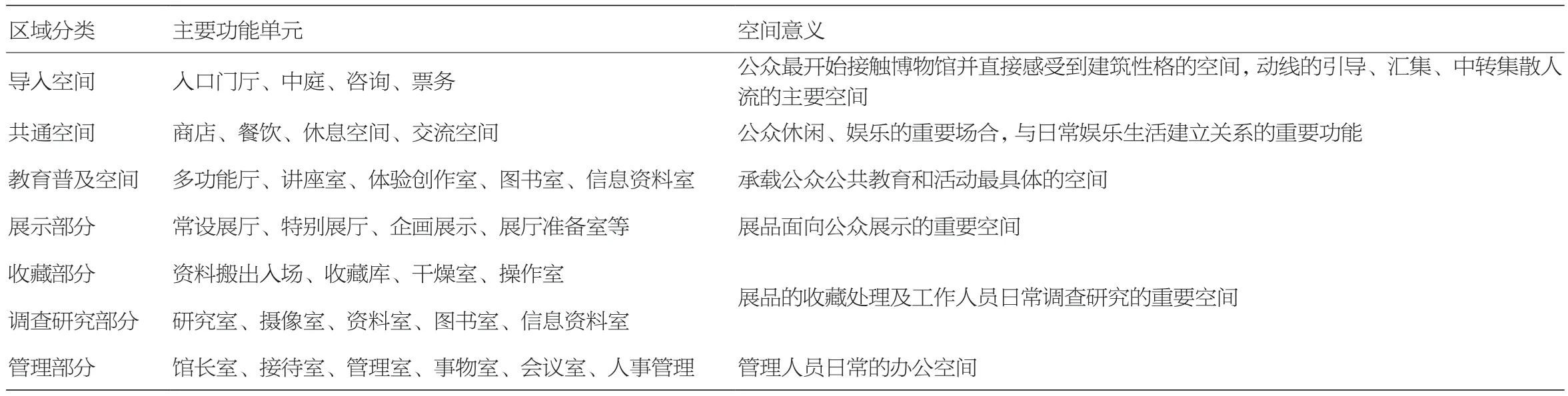

20世紀90年代初,日本經濟泡沫的崩潰使建筑界從膨脹的大尺度城市項目轉向關注日本社會實際需要的建設項目;1995年,“網絡元年”虛擬世界進入大眾視野,70年代日本建筑師開始展現信息化時代建筑所具有的可能性。所以無論從社會或建筑層面,1995年可以作為日本當代建筑的開始[9]。從時間層面,關注1995年后的當代日本博物館的研究,更貼合中國現階段發展需求;空間層面,本文公共空間指聚焦于博物館建筑內部的“除了陳列空間之外的,凡是觀眾可達到的空間都可以成為公共空間”[10],即博物館內的公眾區,以日本博物館的區域分類方式稱為導入空間、共通空間、教育普及空間[11](表1)。

表1 日本博物館公共空間的區域分類及功能單元

在案例選擇上,以日本建筑學界認可度高、信息全面的《新建筑》雜志為基礎,以1995年至2019年12月所刊博物館為選擇范圍,由于本文更關注博物館公共空間與日常文化活動的關系,所以對遠離城市建設、非公益性、面積過小、校園類博物館項目進行排除,最終選定44個研究案例,對其公共空間形態組織關系以圖底關系的方式分析,并結合雜志資料、走訪經歷及網絡信息,以類型學的角度進行歸納,探尋當代日本博物館公共空間形態建構的具體空間策略和特征。

2 當代日本博物館公共空間形態建構模式

當代日本博物館公共空間形態研究主要分為3個方面:首先,公共空間的公眾入口設置,反映博物館與城市的接入姿態和方式;其次,公共空間與展廳的銜接關系,窺見設計布局的導向和思路;最后,公共空間內導入空間與功能單元的空間關系,探尋設計中的具體組織策略。當代日本博物館公共空間形態建構主要分為以下4個模式(圖1)。

圖1 當代日本博物館公共空間形態模式一①

2.1 形態模式一:可達性與自由布局

通過圖解分析,該布局模式似乎在對傳統博物館公共空間布局進行突破性嘗試。首先,公共空間以前置、拉長甚至切碎的方式盡量增強與城市的接觸面,使館內豐富的公共活動在時間、空間兩個維度與城市產生相互作用。其次,多入口布局使主入口儀式感弱化,而這里的多入口布局有兩層含義。其一,面對不同方向設置多個入口,為多方向人流提供便捷性;其二,餐飲、圖書室、商業、多功能廳等功能單元設置獨立出入口,使進入博物館的人群種類更多,行為選擇性也隨機、多元。

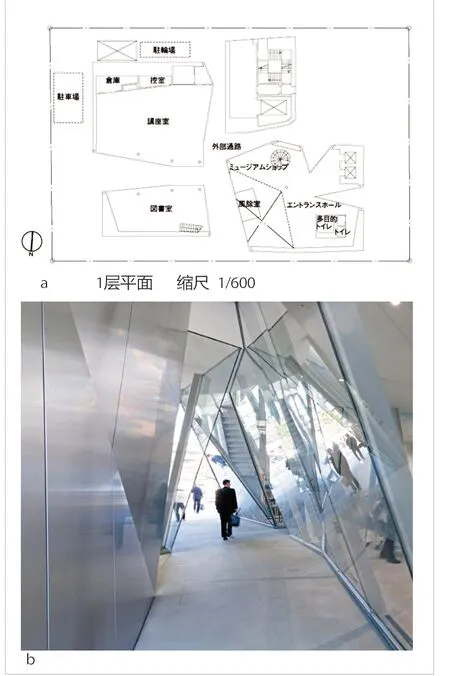

聚焦公共空間內部,功能單元出現了自由布局,并呈并聯關系,空間內無明顯流線,參觀者可以自由行走,對自己的行為活動更具選擇權,在使用心理上更加放松。例如案例17-01,博物館首層直接切開,功能獨立分布,其間的“縫隙”空間成為了城市路徑的一部分,大大提升了公共空間與城市及周邊人流的接觸界面(圖2)。案例04-11,導入空間包含著自由分布的圖書、市民展廳、交流體驗等空間,看展、漫步、休息、聊天、就餐、購物等活動直接映入眼簾,來訪者可以根據所看、所感而選擇性參與,“有活動發生是由于有活動發生”[12],公共活力就在這種互動中潛移默化地相互激發,整個博物館的空間氛圍也由嚴肅而變得平易近人(圖3)。

圖2 案例17-01首層平面及空間

圖3 案例04-11的自由空間及與室外空間結合

相較之下,展廳的目的性較強,在布局上退于公共空間之內,或被布置于上下層以垂直交通相連。展示空間不再是以串聯空間序列及大體量的形式出現,而是被打碎,分成多間或多層,單獨進行管理,方便觀展者進行不同展示專題選擇,同時也化解了長期參觀的疲勞感,這一特點四種模式均有體現。

2.2 形態模式二:通高空間的可視性融合

該模式具有三個明顯的特點。首先,建筑的主入口儀式感較強,主入口方向性明顯,主要以大空間、景觀路徑、造型變化等方式進行入口引導,從城市角度來看建筑的昭示性較強;其次,建筑面積普遍較大,層數多,公共空間往往需要與展廳結合并呈多層布局;再次,導入空間均以通高空間的形式營造寬敞、開放、包容的博物館空間基調,同時避免了公共空間功能單元之間的可視性被阻斷的問題,有利于高區樓層對于人流的拉動。對于來訪者的體驗來講,連接各層的通高空間提供了更清晰的空間認知及方向感,不少案例的大空間處理也十分值得借鑒(圖4)。

圖4 當代日本博物館公共空間形態模式二

案例99-06-01,01-09,06-02(圖5a)使用的設計策略是空間退臺,每層退臺具有不同的公共功能,如市民展示、免費展示、圖書查閱、表演講座、與展廳結合的體驗空間等,這些活動在來訪者通過層層退臺進入展廳的途中盡收眼底,形成的共享、活力的空間氛圍極具感染力。案例07-01(圖5b)在三層的通高空間中置入兩個高低不同的錐形體量,首層大空間被自然地分成不同的活動區域,圓錐體量頂部也被賦予功能,空中餐廳將人流引導到更高樓層的公共功能區,值得注意的是即使在高樓層較為私密、安靜的圖書室和中庭空間,也使用玻璃幕墻試圖與外界建立良好視線聯系。

圖5 案例06-02(a)、07-01(b)通高空間現狀

案例15-07(圖6)大空間處理方式是強鏈接和可開啟。首先,進入展區必須穿過公共空間,如餐廳、體驗教室、休息區、開放展示區、商品區,公共大廳內高大的藝術雕塑前人頭攢動,人們在開放式信息咨詢室查閱著日本各地的展覽信息,餐廳人氣十足,玻璃界面將這些活動場景直接呈現于眼前(圖6c),公共空間在功能、流線以及視線上都試圖與來訪者建立強鏈接;其次,公共空間為上下兩層,由通高空間銜接,并將長邊完全朝向城市布局,大空間的幕墻為可開啟式,當玻璃幕墻完全開啟時,室內公共活動完全延伸到室外,而室外人群也能毫無阻礙地進入室內,內外共融,公共空間被開啟式幕墻賦予了更強的開放性。從城市角度來看,博物館創造了一個可視的、有趣的建筑表情,博物館內的裝飾、活動、人群,都成為城市一道富有活力的風景線。

圖6 案例15-07可開啟幕墻(a)、通高公共空間(b)、資料室餐廳通透的界面(c)

2.3 形態模式三:與展廳的空間互動

常規博物館設計中,展廳與公共空間可謂涇渭分明、流線獨立、布局互不干擾,即使在一棟建筑中,免費的公共空間與收費的展區除了進場票務似乎再無明顯交集。模式三雖然與模式二有相似之處,如入口方向性強、大空間連接,但其特別之處恰恰在于展廳與公共空間關系的“破冰”處理,即利用通高空間將公共性最強的導入空間與展廳空間產生空間的互動和視線聯系(圖7)。

圖7 當代日本博物館公共空間形態模式三

如案例04-06(圖8),通高空間將入口大廳與展廳連接在一起,來訪者進入博物館就能看到大空間內的巨幅畫作、雕塑,這種藝術的共享行為使公共空間與展廳融為一體。案例07-07(圖9)的空間處理更為新穎,進入博物館的共享大廳必須經過展廳上空的連橋,所以入館的來訪者都能被展廳內有趣的藝術品所感染,從而起到激發藝術、文化興趣的目的。

圖8 案例04-06通高串聯展廳及公共空間(a)休息俯瞰的人群(b)圖書室、餐廳通透的界面(c)

圖9 案例07-07通透的界面(a)廊橋俯瞰展廳(b)自由的公共空間(c)

2.4 形態模式四:延長的空間界面

該類型博物館普遍建筑面積不大,或場地布局受限,外界銜接的入口較單一。公共空間僅在入口層,或分多層布局,展廳空間也通過分層組織、垂直銜接的方式進行連接。這種布局方式帶來的弊端就在于上下層空間的可視性被打斷,使用者空間認知成本變高。通過案例研究發現,公共空間為多層的案例會根據功能分類,將參與性、開放性較強的放在入口層,目的性較強的布置于其他樓層;單層的公共空間,界面則會被盡量拉長,以增加與場地、景觀、內院等的接觸度。公共空間內功能單元界面傾向于使用通透的玻璃、活動隔斷、臨時性空間裝置等,使功能單元、公共空間之間能夠有充分的視覺接觸進而提升公共活動之間的催化作用(圖10)。

圖10 當代日本博物館公共空間形態模式四

案例13-01-02(圖11a)將公共空間拉長,進入博物館需要經過整個公共空間,高大通透的玻璃幕墻將室內休憩、觀展、漫步、閱讀等活動全然展示。案例99-05-01,由于面積較小所以展廳及公共空間不得不分層布置,但設計師除了在首層設置入口外,還將建筑二層作為露臺并設置坡道、大臺階與城市道路產生聯系,不僅提供了室外活動的可能,還在無障礙及垂直空間提升了博物館的可達性。

圖11 案例13-01-02通透的室內外界面(ab)案例18-07通透的室內界面(c)

3 當代日本博物館公共空間特征分析

公共空間的價值在于人們為何要去,人們如何使用空間以及隨著時間的推移公共空間對于使用者的空間意義(meaningful)。這種空間意義才能讓使用者與空間、生活或更大的領域建立關聯[13],功能空間對于博物館來說同樣重要。通過對案例功能及使用情況的分析,當代日本博物館公共空間除了在空間形態模式方面表現出的4種類型外,還具有以下3個特征。

3.1 特征一:功能配套完善

通過數據分析,并結合各館網絡信息以及走訪體驗,日本博物館的功能種類是較為充分和完善的。幾乎所有博物館會在大廳景觀面、中庭處、走廊側、展廳外等設置休息區域,一方面可供緩解疲勞;另一方面為老人、小孩等弱勢群體提供方便的休息、等待空間。其次,滿足公眾的娛樂性需求已經與滿足公眾的教育性需求一樣,成為博物館一項重要的社會功能[14]。藝術氣息濃厚的商店和餐廳為大眾營造了別樣的消費體驗,體驗培訓空間為市民提供了培養興趣愛好的空間,與室外景觀緊密銜接的開放空間成為休息、聊天的好去處。除此之外,日本博物館會以合設或分設的方式設置圖書室或信息咨詢室。圖書室為來訪者提供了查閱博物館主題相關資料的空間,成為公眾主動深入學習相關內容、擴大博物館教育影響力的主要空間之一,信息咨詢室主要為公眾提供本館、地區甚至全國展覽信息咨詢,使博物館建立信息上的連接和互通。最后,近半數博物館設置了專屬的市民展示空間,不僅給公眾一個分享、交流的精神出口,也成為一種人與人之間相互激勵并傳達共享精神的空間載體。

3.2 特征二:復合化空間利用

功能單元統計(圖12)反映了博物館被特定空間限定出的功能的空間狀態,但這不能完全代表博物館公共空間的全部功能,在現實情況下公共空間常表現出一種空間復合化利用,圖中看似比例較少的功能在實際使用中是利用彈性空間予以滿足的。例如,大廳擁有布局靈活的大空間,所以可以利用臨時性隔斷、家具等分隔出所需功能單元,如就餐、商品販賣、體驗活動、臨展、演出、親子活動空間等。再如,可移動邊界的使用放大了多功能廳的使用空間,可移動座椅也提升了可舉辦活動的靈活度。餐廳除了提供餐飲需求,還可以舉辦沙龍、朗誦會、小型講座等。博物館參觀者的行為往往存在著隨機和多變的不確定因素,這種沒有明確的空間界定、靈活布局、分隔曖昧的功能復合化利用,不僅提高了空間使用效率,也為未來空間功能的多樣化需求提供彈性,還利用了參觀行為的隨機性對活動的參與起到了較好的促進和激發效果。

圖12 當代日本博物館公共空間功能單元分析

3.3 特征三:與環境交融

通過對案例的分析,約65%案例在條件允許的情況下都設置活動場地,如草坪、大臺階、廣場等,并以通透的玻璃、移動門扇、灰空間、可開啟幕墻等建立室內外空間的功能和視覺關聯。其次,近70%的日本博物館表達了對周邊景觀元素的重視和利用,例如河流、大海、遺址、樹林或者景觀中庭等,它們與免費開放的休息空間、交流空間、大廳空間建立了良好的視覺關系,休息空間不只是單純的休息,也成為市民心悅神怡的觀景地。

最后,除了功能多元,有機的功能鏈才是公共空間設計背后的重要邏輯,功能的缺失在一定程度上代表特定人群的缺失。所以,根據博物館自身特點、服務人群,對公共空間功能單元進行由點到面的串聯,使公共活動能夠順暢進行,才是做到以人為本、提升空間體驗的重中之重(圖13)。

圖13 不同人群的博物館功能需求

結語

博物館建筑對于城市的文化發展的影響并不僅限于事件性,而在于與當地文化發展的關聯度與契合度[15]。可達、易讀、開放、自由的公共空間是承載多元文化生活的必要建筑策略,也是培養公眾文化習慣、體現社會文化公共性和自由度的縮影。當代日本博物館公共空間形態模式總結不是一種空間關系的絕對化定義,而是一種能夠為博物館甚至其他公共建筑的設計創作所靈活應用的“動態概念”。本文對于空間形態具體形態建構的研究,也試圖對我國博物館設計現狀進行發問,中國國情下,怎樣的博物館設計才能夠對未來公眾的文化參與產生更長遠的影響力?

資料來源:

表1:根據半澤重信所著《博物館建築》繪制;

圖2:日本《新建筑》2017年1月刊;

圖6a:https://www.archdaily.com;

圖9a:https://www.tomicwu.com/310702285624029-272433892036032326543489939208.html;

圖9b:https://gurutabi.gnavi.co.jp/a/a_1744/ ;

圖9c:https://twitter.com/hamuzou/status/1030802539174748161/photo/3;

圖11a、b:日本《新建筑》2013年1月刊;

圖11c:日本《新建筑》2018年7月刊;

文中其余圖表均為作者繪制、拍攝。

注釋

①為便于索引,圖表內案例編號規則為“年代-期刊月份”,如案例97-06為1997年《新建筑》雜志的6月刊項目。