3周1 550 m亞高原訓練對優秀青年男子越野滑雪運動員生理機能和身體成分影響研究

蔡旭旦,毛麗娟,張 蓓,黎涌明,陳小平

第二十四屆冬季奧林匹克運動會(以下簡稱“北京2022年冬奧會”)越野滑雪、北歐兩項和冬季兩項等項目的比賽將在河北崇禮賽區奧運場地(平均海拔均1 650 m)舉行,以上項目的金牌總數(合計26枚)占北京2022年冬奧會金牌總數的23.9%(蔡旭旦 等,2020a;張蓓 等,2020;Sandbakk et al.,2021)。因此,了解海拔1 500~2 000 m高原環境對雪上體能類項目運動員生理機能和運動能力的影響,對我國雪上體能類項目高水平備戰北京2022年冬奧會具有重要意義(蔡旭旦等,2020b;陳小平,2004)。在高原環境的劃分上,國內外研究通常將海拔500~1 500 m的高原環境稱為“低高原”(low altitude),將海拔1 500~3 000 m的高原環境稱為“中高原”(moderate altitude),將海拔3 000 m以上高原環境稱為“高高原”(high altitude)(王剛 等,2015;姚一鳴 等,2018;趙晉 等,2005;Bailey et al.,1998;Foss et al.,2017;Schobersberger et al.,2010)。因此,本研究中“亞高原”的定義特指海拔1 500~3 000 m的高原環境,即國內外研究者通常定義的“中高原”海拔范圍。

20世紀中葉以來,有研究發現,隨著海拔高度的提升,空氣中的氧氣濃度和大氣壓強會隨之降低,并且攝取氧氣難度增加是高原環境導致人體運動能力下降的主要原因(胡揚,2006;馮連世,2005;Jackson et al.,1988;Lenfant et al.,1971;Wehrlin et al.,2006)。此外,從平原初上高原人體的運動能力會出現不同程度的降低,經過約14天的適應期后運動能力會逐漸恢復(高炳宏等,2005;王金昊 等,2020;Ingjer et al.,1992;Schuler et al.,2007)。但目前鮮見海拔1 500 m~2 000 m亞高原對雪上體能類項目運動員生理機能和運動表現影響的研究(Ingjer et al.,1992;Lunghi et al.,2019)。

為了更好地備戰北京2022年冬奧會,我國在河北壩上地區(平均海拔1 550 m)建立了與崇禮賽區海拔高度類似的國家級雪上項目訓練基地。如何準確掌握海拔1 550 m高度訓練對高水平越野滑雪運動員生理機能的影響,日益成為我國備戰北京2022年冬奧會亟需解決的重要問題(蔡旭旦等,2020b;陳小平,2004)。為此,本研究將主要探究3周海拔1 550 m亞高原訓練對優秀青年男子越野滑雪運動員生理機能和身體成分的影響,并且提出針對性的備戰訓練建議。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

以國家越野滑雪集訓隊10名優秀青年男子越野滑雪運動員為研究對象,均為經我國“跨項目選材計劃”選拔后參與越野滑雪訓練的優秀跨項目運動員(蔡旭旦,2020;Carlsson et al.,2017)(表1)。在參與本研究前后,研究對象的國際雪聯積分(以下簡稱“FIS積分”)均已達到了北京2022年冬奧會越野滑雪項目B類標準(長距離FIS積分達到300分以下)的參賽要求。測試前,所有運動員均知曉本研究的目的,了解測試流程和注意事項,自愿參加并簽署知情同意書。

表1 受試者基本信息Table 1 Basic Information of Subjects n=10

1.2 研究方法

1.2.1 亞高原訓練測試安排

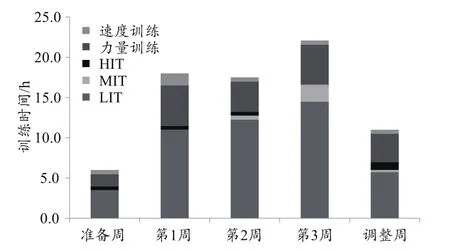

2019年9月20日—10月25日,國家越野滑雪集訓隊10名優秀青年男子越野滑雪運動員分別在平原(北京,海拔55 m)和亞高原(河北壩上,海拔1 550 m)進行5周(2周平原訓練、3周亞高原)訓練和測試。在5周訓練中,運動員執行的是在挪威、芬蘭等越野滑雪強國通行的北歐傳統越野滑雪訓練方案,由隨隊科研人員對每日訓練計劃進行記錄(蔡旭旦,2020;Sandbakk et al.,2017)(圖1)。

圖1 優秀青年男子越野滑雪運動員3周亞高原訓練前后測試計劃示意圖Figure 1. Test Program of 3 Weeks ModerateAltitude Training of High Level Young Male Cross-Country Skiers

1.2.2 乳酸閾測試

所有運動員在乳酸閾測試前均執行標準化的熱身流程,所有熱身活動均在專業的體能教練的監督下完成。熱身流程包括:10 min跑步機低強度慢跑[自感努力程度(rating of perceived exertion,RPE)=2],隨后完成10次俯臥撐,5次原地下蹲跳躍。

運動員熱身結束后,使用遞增負荷測試法在跑步機(RL2500E,Rodby,Sweden)上進行乳酸閾測試(蔡旭旦等,2020a;Talsnes et al.,2020)。設置跑步機的傾斜角度為6°(10.5%),并在整個測試過程中維持該角度,跑步機的起始速度設置為7 km/h。運動員在每一級速度上勻速跑動5 min,跑動結束后,間歇休息30 s。隨后,跑步機的速度提升1 km/h,進行下一級5 min跑步測試,如此循環。使用運動心率手表(Forerunner 935,Garmin,USA)記錄運動測試過程中的心率變化。在每一級的5 min跑步過程中,記錄運動員最后30 s的心率水平。在每一級跑臺測試結束后即刻測試運動員的血乳酸水平,詢問并記錄運動員的RPE。當運動員的血乳酸水平大于4 mmol/L時,停止本測試,記錄運動員當前的跑動速度和RPE值(Talsnes et al.,2020)。1.2.3 最大攝氧量測試

本研究中的3次最大攝氧量測試均是在乳酸閾測試結束后進行的。乳酸閾測試結束后,運動員休息5 min,隨后在跑步機上進行最大攝氧量測試(蔡旭旦等,2020a;Talsnes et al.,2020)。在測試過程中,通過使用便攜式氣體代謝分析儀(MetaMax 3B,Cortex,Germany)測定運動員的最大攝氧量(maximal oxygen uptake volume,O2max)。同時,使用運動心率手表測定并記錄運動員測試過程中的心率變化。O2max測試的跑步機傾斜角度設置為6°(10.5%),跑步機起始速度設置為低于乳酸閾速度1 km/h。測試開始后,每過1 min提升跑步機速度1 km/h,直至運動員力竭。整個測試過程中,運動員持續佩戴換氣面罩,以測定運動員的攝氧量(oxygen uptake volume,O2),并使用運動心率手表記錄運動員測試過程中的心率。測試結束后即刻測定運動員血乳酸濃度,記錄RPE值。同時,記錄運動員的跑步機最終速度、最終速度階段跑動時間,以及O2max絕對值(maximal oxygen uptake absolute volume,O2maxAb)和O2max相對值(maximal oxygen uptake relative volume,O2maxRl)(Talsnes et al.,2020)。

1.2.4 血液測試和身體成分測試

本研究中的3次血液測試均在訓練計劃休息日的次日(通常為周一)早晨6:00—7:00進行。運動員在安靜空腹狀態下,由醫務人員取靜脈血,使用全自動血液分析儀(GensSystem,Beckman Coulter,USA)測試各項血液指標。使用iDXA分析儀(Luna iDXA,General Electric Company,USA)對運動員的全身及身體各環節(上肢、軀干、下肢)的脂肪、肌肉和骨骼質量進行測試,并且以絕對質量的方式呈現測試數據。

1.3 數據統計分析

使用 IBM SPSS 17.0(SPSS Inc.,Chicago,IL,United States)和 Excel 2013軟 件(Microsoft Corporation,Redmond,Washington,United States)進行數據統計與分析,所有數據均采用平均值±標準差(Mean±SD)的形式呈現。在數據處理過程中,首先對數據進行正態分布和方差齊性檢驗,符合正態分布的數據進一步使用重復方差分析(repeated-measures ANOVA)進行運動員自身比較。以P<0.05為差異顯著,P<0.01為差異非常顯著。使用Cohen’s d公式計算運動員3周亞高原訓練前后測試變化指標的相應量(effect size,ES),ES值的評價標準如下:0~0.2為微不足道的效應,0.2~0.6為小效應,0.6~1.2為中等效應,1.2~2.0為大效應,>2.0為極大效應(Cohen,1988;Hopkins et al.,2009)。本研究使用的Cohen’s d公式:

2 研究結果

2.1 受試者訓練信息統計

優秀青年男子越野滑雪運動員在本次3周亞高原訓練中,訓練總時間達57.6 h,平均每周總訓練時間為19.2 h(圖2)。其中,3周亞高原訓練低強度訓練(low intensity training,LIT)、中等強度訓練(moderate intensity training,MIT)、HIT周平均訓練時間分別為12.6、0.9和0.3 h。LIT、MIT、HIT訓練總時間分別占3周亞高原總訓練時間的65.6%、4.5%和1.7%,同時分別占3周亞高原耐力訓練總時間(LIT、MIT、HIT訓練總時間之和)的91.4%、6.3%和2.4%。3周亞高原訓練力量訓練、速度訓練周平均訓練時間分別為4.6、0.8 h,力量訓練、速度訓練總時間分別占3周亞高原總訓練時間的13.8%和2.5%。

圖2 優秀青年男子越野滑雪運動員3周亞高原訓練前后訓練信息統計Figure 2. Training Information of High Level Young Male Cross-Country Skiers during 3 Weeks Moderate Altitude Training Process

2.2 乳酸閾、最大攝氧量測試結果

2.2.1 初上亞高原及3周亞高原訓練后對乳酸閾曲線影響結果

與亞高原訓練前的乳酸閾測試心率曲線和血乳酸濃度曲線相比,優秀青年男子越野滑雪運動員初上亞高原第1天在速度9、10 km/h階段血乳酸濃度顯著提升(P<0.05;圖3A、圖3B)。在亞高原訓練后,與亞高原訓練前乳酸閾測試心率曲線和血乳酸曲線相比,優秀青年男子越野滑雪運動員的乳酸閾測試各階段心率水平顯著提升(P<0.05),同時在速度7、8 km/h階段中的血乳酸濃度顯著下降(P<0.05)。與亞高原訓練第1天乳酸閾測試心率曲線相比,優秀青年男子越野滑雪運動員亞高原訓練第21天在速度10 km/h階段的心率水平上表現出顯著提升(P<0.05;圖3C、圖3D),同時在速度8、10和11 km/h階段的血乳酸濃度顯著下降(P<0.05)。

圖3 優秀青年男子越野滑雪運動員3周亞高原訓練前后乳酸閾測試心率曲線(A、C)和血乳酸濃度曲線(B、D)變化結果Figure 3. Changing Results of Heart Rate Curves(A,C)and Blood Lactate Concentration Curves(B,D)of Lactate Threshold Test of High Level Young Male Cross-Country Skiers before and after 3 Weeks ModerateAltitude Training Process

2.2.2 乳酸閾、最大攝氧量測試結果

與亞高原訓練前測試相比,優秀青年男子越野滑雪運動員亞高原訓練第14天的乳酸閾、O2max測試的乳酸閾功率、O2max速度(velocity of maximal oxygen uptake,vO2max)、O2maxAb、O2maxRl和最大心率等指標顯著下降(P<0.05;表2)。與亞高原訓練前測試相比,優秀青年男子越野滑雪運動員亞高原訓練后的乳酸閾心率、乳酸閾 RPE 等指標顯著提升(P<0.05),vO2max、O2maxAb、O2maxRl、最大呼吸交換率和最大血乳酸等指標顯著下降(P<0.05)。與亞高原訓練第14天測試相比,優秀青年男子越野滑雪運動員亞高原訓練后的乳酸閾速度、乳酸閾功率、乳酸閾心率、乳酸閾RPE、O2maxAb、O2maxRl和最大心率等指標顯著提升(P<0.05),但是最大呼吸交換率顯著下降(P<0.05)。優秀青年男子越野滑雪運動員最大呼吸交換率指標的3周亞高原訓練前后結果變化絕對值之間的ES處于大效應區間范圍,乳酸閾心率、vO2max、O2maxRl和最大血乳酸等指標的ES處于中等效應區間范圍。

表2 優秀青年男子越野滑雪運動員3周亞高原訓練前后乳酸閾、最大攝氧量測試結果Table 2 Test Results of Lactate Threshold Test and Maximal Oxygen Uptake of High Level Young Male Cross-Country Skiers during 3 Weeks ModerateAltitude Training Process

2.3 血液指標測試結果

與亞高原訓練前測試相比,優秀青年男子越野滑雪運動員亞高原訓練第14天的血尿素指標顯著提升(P<0.05;表3),紅細胞、紅細胞壓積等指標顯著下降(P<0.01)。與亞高原訓練前測試相比,優秀青年男子越野滑雪運動員亞高原訓練后的單核細胞百分率顯著降低(P<0.01)。與亞高原訓練第14天相比,優秀青年男子越野滑雪運動員亞高原訓練后的單核細胞百分率顯著下降(P<0.01)。優秀青年男子越野滑雪運動員單核細胞百分率指標的3周亞高原訓練前后結果變化絕對值之間的ES處于大效應區間范圍,皮質醇、紅細胞和紅細胞壓積等指標的ES處于中等效應區間范圍。

表3 優秀青年男子越野滑雪運動員3周亞高原訓練前后血液指標變化結果Table 3 Changing Results of Blood Indexes of High Level Young Male Cross-Country Skiers during 3 Weeks Moderate Altitude Training Process

2.4 身體成分測試結果

與亞高原訓練前身體成分測試結果相比,優秀青年男子越野滑雪運動員亞高原訓練后的全身總質量、上肢總質量、上肢肌肉質量和下肢脂肪質量顯著提升(P<0.05;表4)。優秀青年男子越野滑雪運動員3周亞高原訓練前后各環節身體成分測試結果變化的ES均處于微小或者小效應區間范圍。

表4 優秀青年男子越野滑雪運動員3周亞高原訓練前后身體成分測試結果Table 4 Test Results of Body Composition of High Level Young Male Cross-Country Skiers before and after 3 Weeks ModerateAltitude Training Process

3 研究討論

3.1 受試者訓練信息

3周亞高原訓練前后訓練信息統計結果表明,我國優秀青年男子越野滑雪運動員在5周訓練中整體訓練強度分布呈現比較明顯的“兩極化趨勢”(蔡旭旦,2020;Sandbakk et al.,2017)。

與世界頂級越野滑雪運動員高原訓練期間的周平均訓練時間相比,我國優秀青年男子越野滑雪運動員3周亞高原訓練期間周平均LIT訓練時間偏低(約12 h),MIT訓練時間偏低(約0.3 h),HIT訓練時間基本類似,力量訓練時間偏高(約3.2 h),速度訓練時間偏高(約0.5 h)(Solli et al.,2017)。以上現象出現的原因可能與我國優秀青年男子越野滑雪運動員的越野滑雪專項訓練時間過短,與世界頂級越野滑雪運動員相比越野滑雪技術動作經濟性不足,無法在正確的心率區間維持長時間的越野滑雪專項低強度持續滑行訓練有關(蔡旭旦等,2020a;Sandbakk et al.,2010,2011)。同時,還可能與參與本研究的優秀青年男子越野滑雪運動員均是優秀跨項目運動員,需要針對性提升專項肌肉質量和力量等原因有關(St?ggl et al.,2010;蔡旭旦,2020;張蓓 等,2020)。

建議我國優秀青年越野滑雪運動員在未來的亞高原訓練中,應當逐步提升周平均LIT訓練總時間,縮小與世界頂級越野滑雪運動員在周平均LIT訓練總時間上的差距,提升越野滑雪專項有氧能力。

3.2 乳酸閾、最大攝氧量測試結果

3.2.1 初上亞高原及3周亞高原訓練后對乳酸閾曲線影響結果

3周亞高原訓練前后的乳酸閾測試結果表明,運動員在由平原初上亞高原時乳酸閾能力顯著下降,該現象出現的原因可能與由平原初上亞高原時運動員對于氧含量下降和氣壓降低等環境變化適應不足有關(Schuler et al.,2007;Wehrlin et al.,2006)。由亞高原返回平原時,運動員的乳酸閾能力顯著增強,其原因可能與經過3周亞高原訓練后運動員機體的氧氣運輸和氧氣利用能力獲得提升有關(胡揚,2010;Ingjer et al.,1992)。在3周亞高原訓練期間,運動員對亞高原環境逐漸適應,在抵達亞高原第21天前后運動員的乳酸閾能力顯著增強,運動員機體對于亞高原的低氧、低壓環境產生的適應性變化可能是該現象出現的原因之一(Burtscher et al.,2018;Chapman et al.,2013;Schuler et al.,2007)。

建議我國優秀青年越野滑雪運動員在制定年度訓練計劃時,應當將高原或亞高原訓練作為年度訓練計劃的重要組成部分,以針對性提升運動員的乳酸閾能力。同時,在未來參與亞高原舉辦的重大賽事之前,我國越野滑雪運動員應當在類似海拔的亞高原至少進行3周左右的賽前訓練,以提升運動員對于亞高原比賽環境的適應水平和比賽表現。

3.2.2 乳酸閾、最大攝氧量測試結果

建議我國優秀青年越野滑雪運動員在未來亞高原訓練中應當注重心肺攝氧能力的訓練,并且注意提升周平均HIT訓練總時間,以提升最大攝氧能力。本研究的ES測試結果表明,最大呼吸交換率、乳酸閾心率、vO2max、O2maxRl和最大血乳酸等指標能夠較好反映優秀青年男子越野滑雪運動員在3周亞高原訓練前后的生理機能變化差異性。

3.3 血液指標測試結果

血液測試結果表明,運動員在亞高原訓練2周后體內疲勞累積較亞高原訓練前相比明顯提升,其原因可能與運動員機體對亞高原低氧、低壓的環境特點適應不足,導致相同負荷下的訓練疲勞累積提升有關(Schuler et al.,2007)。此外,亞高原空氣干燥,運動員水分丟失速度提升,也可能是運動員紅細胞、紅細胞壓積等指標明顯降低的原因之一(耿青青 等,2004;Garvican-Lewis et al.,2015;P?oszczyca et al.,2018)。運動員在亞高原訓練后體內疲勞累積逐漸消除、身體機能逐漸恢復,其原因可能與平原富氧、常壓的環境有助于運動員各項身體機能的恢復有關(Pialoux et al.,2010)。此外,亞高原訓練后訓練負荷的降低,也是該現象出現的可能原因之一(胡揚,2006;Pialoux et al.,2010)。

建議我國優秀青年越野滑雪運動員在執行亞高原訓練計劃時,應當注意合理安排訓練負荷,防止過度疲勞情況的發生。此外,考慮到亞高原空氣干燥缺水的環境特點,運動員在亞高原訓練期間應當注意及時補充水分,防止體內水分丟失過多影響訓練質量和競技狀態。

3.4 身體成分測試結果

身體成分測試結果表明,亞高原訓練期間運動員的上肢肌肉質量和下肢脂肪質量出現顯著提升,其原因可能與亞高原訓練期間教練團隊為運動員制定了針對性的上肢力量訓練計劃有關(Bigard et al.,1991;Solli et al.,2017)。下肢力量訓練比例不高,可能是運動員下肢脂肪質量提升的原因之一(Bigard et al.,1991;Feriche et al.,2017)。

以上現象說明,優秀青年越野滑雪運動員在亞高原訓練期間可以把力量訓練作為訓練重點,以提升全身肌肉的總質量。建議我國優秀青年越野滑雪運動員在執行力量訓練時,應當注重上肢、下肢力量的均衡發展,確保運動員的上肢、下肢肌肉質量和肌肉力量同步提升。

4 結論與建議

4.1 結論

1)優秀青年男子越野滑雪運動員在由平原地區初上亞高原地區時,乳酸閾能力和最大攝氧能力明顯下降。在3周亞高原訓練期間,運動員的身體機能對亞高原環境逐漸適應,乳酸閾能力逐漸提升。3周亞高原訓練后,在平原地區運動員的乳酸閾能力得到顯著提升,最大攝氧能力顯著降低。

2)優秀青年男子越野滑雪運動員在3周亞高原期間,與平原地區相比單位血液中紅細胞水平顯著降低,身體疲勞累積顯著提升。3周亞高原訓練后,在平原地區運動員單位血液內的紅細胞水平緩慢回升,身體疲勞程度逐漸降低。

3)優秀青年男子越野滑雪運動員在3周亞高原訓練后,與亞高原訓練前相比,全身總質量、上肢肌肉質量和下肢脂肪質量顯著提升,其他各環節、組織質量無顯著性變化。

4.2 建議

1)我國優秀青年越野滑雪運動員在備戰亞高原比賽時,應制定針對性的賽前備戰訓練方案,提升初上亞高原比賽環境的適應能力。此外,在進行亞高原訓練時,運動員應當注重對心肺攝氧能力的訓練,并且注意提升周平均HIT訓練總時間,以維持和提升最大攝氧能力。

2)我國優秀青年越野滑雪運動員在執行亞高原訓練計劃時,應當注意合理安排訓練負荷,防止過度疲勞;同時,還應當注意及時補充水分,防止體內水分丟失過多影響訓練質量和競技狀態。

3)我國優秀青年越野滑雪運動員在執行力量訓練計劃時,應當注重上肢、下肢力量的均衡發展,確保上肢、下肢肌肉質量和肌肉力量同步提升。

4.3 研究局限

本研究的局限在于對優秀青年男子越野滑雪運動員執行亞高原訓練的追蹤時間較短(僅為3周),缺乏對女子運動員亞高原訓練生理機能變化的研究。在未來的研究中,將會針對更加長期的亞高原訓練計劃和更大樣本量的受試者進行深入研究。