5~18歲兒童青少年24 h活動研究:現狀、影響因素與健康效應

王麗娟

身體活動、久坐行為與睡眠是構成一天24 h的3種活動行為。在傳統的大眾認知與過往的相關研究中,這3種行為被認定是獨立開展并獨立影響人體的健康狀況(Carson et al.,2016;Chaput et al.,2016;Poitras et al.,2016)。然而近年不斷有學者質疑這種觀點,有研究認為,這3種行為相互影響相互作用,從而促進人的身心發展及形成健康生活模式,只有同時擁有適量的身體活動、高質量的久坐行為、充足的睡眠并使其達到平衡才會助益身體健康(Carson et al.,2017;Okely et al.,2018;Saunders et al.,2016;Tremblay et al.,2016)。由此,有研究認為,相比于獨立分散的身體活動指南或久坐行為指南,融合一整天活動行為制定相應的指南更科學合理(Carson et al.,2013;Faulkner et al.,2016)。在這種認識的影響之下,加拿大于2016年6月頒布了世界上第1個兒童青少年24 h活動指南——《加拿大兒童青少年24小時活動指南:融合身體活動、久坐行為和睡眠》(Canadian 24-hour Movement Guidelines for Children and Youth:An Integration of Physical Activity,Sedentary Behaviour,and Sleep)。隨之在此基礎上,2019年6月澳大利亞也制定與發布了《澳大利亞兒童青少年(5~17歲)24小時活動指南:融合身體活動、久坐行為和睡眠》(Australian 24-hour Movement Guidelines for Children and Young People(5~17 Years):An Integration of Physical Activity,Sedentary Behavior,and Sleep)。這兩部活動指南均針對5~17歲兒童青少年,提出兒童青少年每天中高強度身體活動(moderate to vigorous physical activity,MVPA)時間應不少于60 min、屏幕時間應不超過2 h、5~13歲的兒童應保證每晚睡眠9~11 h、14~17歲青少年應保證每晚睡眠8~10 h的活動建議。通過融合兒童青少年的身體活動、久坐行為和睡眠,為兒童與青少年生活方式提供了更全面、更科學的指導。這兩部活動指南的頒布和實施引起了各界對24 h活動的廣泛關注。

兒童青少年24 h活動指南的頒布也開啟了兒童青少年24 h活動研究的大門。近5年,國內外涌現出一批與此相關的研究。Rollo等(2020)對來自不同國家的嬰幼兒、兒童青少年、成年人與老年人24 h活動研究文獻進行了系統總結,主要聚焦于24 h活動與健康指標間的關系,但該綜述對24 h活動達標水平及影響因素的探討存在一定局限性:1)雖然簡單描述了不同階段人群的24 h 3項活動均達標所占比率,但未梳理與統計24 h活動的其他指標達成情況(如身體活動、屏幕時間及睡眠的達標率等),因此難以說明24 h活動的達標總體情況;2)對24 h活動影響因素的分析未按照不同年齡階段進行分組探討,難以明確影響不同國家兒童青少年24 h活動的因素。綜上,本研究通過總結現有文獻報道的研究特征、研究方法與研究結果,探討目前不同國家兒童青少年的24 h活動的達標情況,了解影響24 h活動的因素,并討論24 h活動達標率與健康的關系。

1 研究方法

本系統綜述嚴格遵循系統綜述和薈萃分析有限報告條目(Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses,PRISMA)進行文獻的檢索、篩選、評估、數據提取和結果的合成等。

1.1 文獻搜索

外文數據庫:在Web Of Science(WOS)、PubMed、Embase、Cochrane Library、Medline中進行文獻檢索,英文檢索詞(式)包括2組:1)24 h活動:24-hour OR movement behavior OR movement guideline;2)人群:teenage*OR children*OR student*OR youth*OR girl*and boy*OR juvenile*OR adolescent*OR school OR primary OR elementary OR high OR secondary。中文數據庫:在中國知網、萬方數據、維普數據庫、生物醫學文學數據庫中進行文獻檢索,中文檢索主題詞包括:(24 h OR 24 h活動)And(兒童OR青少年OR學生OR小學生OR初中生OR高中生)。檢索截止日期均為2020年4月1日。具體檢索流程為:1)運用布爾邏輯詞“AND”“OR”連接所有檢索詞進行計算機檢索;2)根據標題或摘要篩選符合納入標準的文獻,并進一步查找全文;3)對所獲相關文獻的參考文獻進行人工檢索,增補計算機檢索的遺漏文獻。文獻檢索流程由2名相關研究人員采用獨立雙盲的方式進行。

1.2 文獻篩選

納入和排除標準:1)納入中國知網、萬方數據、WOS等中文外文數據庫中經同行評議的原創性英文文章或中文期刊文章,排除非中/英文文獻、未發表的文獻、學位論文、會議摘要、論著等;2)納入以24 h活動指南達標為研究主題的實證性研究,排除與主題無關的研究以及綜述、評述、論述等非實證性研究;3)納入研究對象為5~18歲無特殊疾病的兒童青少年,排除研究對象為5~18歲年齡范圍之外的人群,也排除特殊人群如專業運動員、殘障人群、慢性疾病患者等的研究。

1.3 資料提取與質量評價

2名研究人員采用獨立雙盲的方式對納入文獻進行信息提取,不一致處由第三方查閱具體文獻確定。資料提取的主要內容包括:第一作者姓名、國家、研究類型、樣本量與年齡、暴露因素與測量、結局指標與測量以及混雜因素。

考慮可同時對隊列及橫斷面研究進行質量評價,本綜述運用了McMaster評價表(the McMastercritical review forms for quantitative research)對納入的研究進行質量評價(Law et al.,1998)。評價工具主要從研究目的、綜述、研究設計、樣本選取、道德倫理、測量工具、數據分析、研究建議、研究局限性9個維度綜合評價研究的總體質量,共14個題項。作者根據評價標準對每項研究進行評分(“符合”=1分,“不符合”=0分),量表滿分為14分。得分為0~6分為低質量研究,7~10分為中等質量研究,11~14分為高等質量研究(Law et al.,1998)。由2名研究人員對所有研究進行獨立評估,有任何分歧時咨詢第3名研究者確定。

1.4 資料分析

本綜述運用國外系統綜述研究廣泛應用的文獻歸納法(inductive approach)對所納入研究的結果進行分析與提煉,提取共同主題以歸納、合成研究結果(Capri et al.,2018;Harrison et al.,2018)。文獻歸納過程分為4個步驟:1)作者對文獻進行閱讀,了解與熟悉文獻的內容、目的與背景,記錄文獻中的主要結果與結論;2)作者與其研究助手(從事身體活動研究的研究生)分別從記錄的結果與結論中提取二級主題,本研究共提取11個二級主題;3)作者與研究助手分別通過提取共同的內容特征將二級主題進一步歸納為一級主題,在本研究中共分為3個一級主題,分別為24 h活動水平、24 h活動的影響因素、24 h活動水平的健康效應,主題歸納過程中不一致之處由第3位研究者確定;4)主要的研究結果、二級主題、一級主題共同構成研究結果分析等級表。

2 結果

2.1 文獻篩選流程及結果

通過檢索詞在電子數據庫共檢索到文獻148篇。剔除重復文獻76篇;根據納入排除標準排除文獻56篇,增補文獻4篇,最后確定納入文獻為20篇(圖1)。

圖1 文獻檢索篩選及納入流程Figure 1.Flow Diagram of Literature Search,Inclusion and Screening

2.2 納入文獻的質量評價

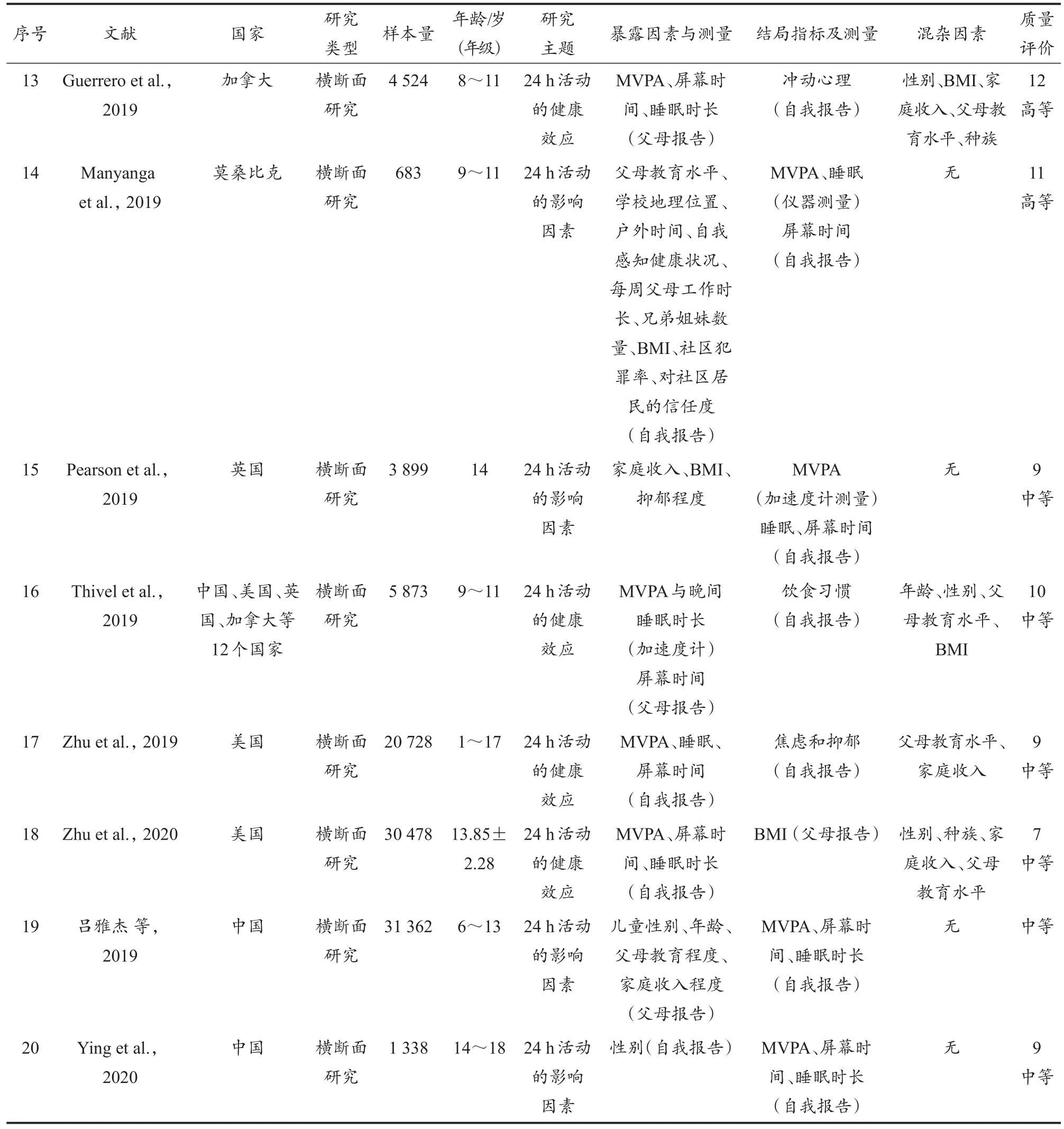

本研究納入的20篇文獻均清楚描述了研究目的、選用了科學合理的統計方法、報告了數據統計P值。所有研究的實驗設計較為合理,在數據收集過程中所有研究均有參與者或家長簽署的知情同意書。大部分文獻對樣本基本特征進行了詳細描述(15,75%),闡述了研究的重要性(11,55%),運用了較高信度的測量工具測量結局指標(12,60%),并根據研究結果推斷出相應的結論(17,85%),說明了研究的局限性(19,95%)。有小部分文獻對既往研究的研究結果進行了梳理與回顧(10,50%),提供了結局指標測量工具的效度(9,45%),對研究樣本進行了估算(3,15%)、闡述了研究的實踐應用建議(7,35%)。總體而言,文獻全部為中高質量文獻,其中13篇文章得分在7~10分區間,為中等質量文獻;7篇文章得分在11~14分區間,屬于高質量文獻,無低質量文獻(表1)。

2.3 納入文獻的基本特征

兒童青少年的24 h活動水平的研究始于2015年,本研究納入的20篇文獻均發表于2015—2020年。大部分研究來自西方國家,包括加拿大(6,30%)、美國(5,25%)、英國(1,5%),少部分文獻來自亞洲國家,包括中國(2,10%)、韓國(1,5%)、新加坡(1,5%)與非洲國家莫桑比克(1,5%)。剩下的3篇(15%)文獻均聚焦于來自中國、美國、加拿大、英國等12個國家的兒童青少年24 h活動。在研究類型方面,19篇(95%)文獻采用橫斷面研究,僅1篇(5%)運用了隊列研究設計,隨訪時間為5.5年。本研究納入的文獻樣本總量為222 839人,多數研究(15,75%)的樣本量>1 000人,僅5篇文獻(25%)的樣本量<1 000人。對24 h活動的測量,多數研究的身體活動(13,65%)、睡眠時長(16,80%)以及全部研究的屏幕時間(20,100%)通過問卷調查進行評價,僅少量研究的身體活動(7,35%)與睡眠時長(4,20%)由人體運動能耗儀(又稱“加速度器”)進行客觀測量。所納入文獻中,14篇(70%)文獻對混雜因素進行了調整(表1)。

表1 納入研究的基本特征Table1 List of Basic Characteristics Included in the Review

(續表1)

2.4 文獻研究結果報告

所有研究結果圍繞3項研究主題展開,即24 h活動達標水平、24 h活動的影響因素、24 h活動的健康效應(表2)。

表2 24 h活動研究結果Table 2 AList of the Results of the 24-HourActivity Studies

(續表2)

2.4.1 兒童青少年24 h活動達標水平

納入的20項研究中,19項研究評價了兒童青少年24 h活動3項活動指標的獨立達成率。綜合19項研究結果,身體活動、屏幕時間、睡眠時長獨立指標達成率為:2.8%~91.3%的兒童青少年達到了MVPA指標推薦量,均值為(30.84±0.21)%;8%~93.6%的兒童青少年達到了屏幕時間指標的推薦量,均值為(41.32±0.11)%;7.9%~89.3%的兒童青少年達到了睡眠時長的推薦量,均值為(45.04±0.16)%。18項研究分析了24 h活動的3項指標的綜合達標率,其中,5.0%~38.7%的兒童青少年沒有達到任何指標的推薦量,均值為(17.56±0.03)%;24.9%~85.8%達成了1項活動指標推薦量,均值為(46.16±0.27)%;8.8%~59.4%達成了2項活動指標推薦量,均值為(35.06±0.19)%;僅0.3%~17.5%達成了所有3項指標推薦量,均值為(6.85±0.05)%。

2.4.2 兒童青少年24 h活動的影響因素

本研究納入的文獻中,7項研究討論了兒童青少年24 h活動的影響因素,包括社會人口因素(性別、年齡、種族、家庭收入、父母教育水平、兄弟姐妹數量)、生物及心理學因素(肥胖程度、健康的自我感知和抑郁心理)及環境要素(學校位置、戶外時間、社區犯罪率、對社區其他居民的信任)。

其中,5項研究著眼于24 h活動達標水平的性別差異,除了1項研究發現24 h活動3項指標無性別差異外,其他4項研究均發現,男生MVPA達標率高于女生,但屏幕時間達標率低于女生,睡眠時長達標率無性別差異。3項研究分析了24 h活動達標水平的年齡差異,研究一致發現,兒童青少年屏幕時間的達標率隨著年齡的增長不斷降低。3項研究分析了家庭收入和兒童青少年24 h活動達標率的關系,但研究結果并不一致:Pearson等(2019)發現家庭收入越高,兒童青少年3項達標率也越高,呂雅杰等(2019)提出在24 h活動3項指標中,只有MVPA達標率與家庭收入呈正相關關系,Chen等(2019)發現家庭收入與兒童青少年24 h活動的達標無顯著性相關。2項研究聚焦于父母教育程度與子女24 h活動達標水平的關系,研究結果一致顯示,父母教育程度越高,子女24 h活動達標條數越多。有1項研究對其余9個兒童青少年24 h活動的影響因素(種族、肥胖、學校位置、戶外時間、抑郁心理、社區犯罪率、對社區其他居民的信任、兄弟姐妹數量、對健康狀況的自我感知)進行了探討,結果發現,在加拿大不同種族兒童中,華裔兒童屏幕時間達標率較低,馬來裔兒童參與身體活動更為積極。此外,肥胖超重、存在抑郁心理、就讀于農村學校、戶外時間更短的學生,其24 h活動3條達標率低于正常體重、無抑郁心理、就讀于城市學校以及戶外時間更長的學生。而社區犯罪率、對社區其他居民的信任、兄弟姐妹數量及對健康狀況的自我感知與24 h活動均無顯著性相關(表2)。

2.4.3 兒童青少年24 h活動的健康效應研究

本研究納入的文獻中,13項研究探討了兒童青少年24 h活動的健康效應,其效應主要體現在對兒童青少年的體重狀態、心血管健康狀況、心理健康、認知發展、飲食模式及生活質量這些健康指標的影響上。其中,7項研究討論了24 h活動的體重效應,研究結果均發現,兒童青少年24 h活動達標的條數與BMI呈負相關,即24 h活動多項達標可以有效降低肥胖風險。2項研究分析了24 h活動與兒童青少年的心血管健康狀況的研究,結果均認為,24 h活動多項達標可以改善心血管健康狀況。

3項研究分析了兒童青少年24 h活動與心理健康的關系,研究結果均發現,24 h活動可以減少兒童青少年的沖動行為、降低焦慮及抑郁感、增強快樂情緒。來自韓國2016年的一項對12~18歲青少年風險行為的網絡調查結果顯示,達到24 h活動多項指標推薦量能提升青少年的快樂情緒,同時緩解釋放壓抑的情感(Lee et al.,2018)。而另一項來自加拿大的研究調查了4 524名8~11歲兒童的24 h活動與其沖動行為的關系,研究結果顯示,睡眠與屏幕時間與沖動行為顯著相關,達到加拿大兒童24 h活動中的睡眠與屏幕時間的兩項指南推薦量可以減少其所有維度的沖動行為(Guerrero et al.,2019)。而美國的一項對6~17歲兒童青少年的研究分析了24 h活動達標率與焦慮及抑郁程度之間的關系,結果顯示,24 h活動達標可降低6~11歲兒童的焦慮風險以及12~17歲青少年的抑郁患病風險(Zhu et al.,2019)。

其他3項研究分別探討了兒童青少年24 h活動與認知發展、飲食習慣及生活質量的關系。其中,1項研究聚焦于美國兒童的24 h活動與整體認知之間的關系,結果顯示,3條24 h活動指標均達標的兒童,其整體認知水平顯著高于達成1項、2項或無指標達成的兒童。另一項研究聚焦于全球12個國家5 873名9~11歲兒童并發現24 h活動推薦量達標有助于形成健康的飲食模式,其中限制屏幕時間和健康飲食模式的關系最為顯著。同樣,Sampasa-Kanyinga等(2017)也針對12個國家6 106名9~11歲兒童的24 h活動研究其與生活質量之間的關系,結果顯示,屏幕時間1項達標,屏幕時間與睡眠時長2項達標,24 h活動所有3項指標達標的兒童的生活質量顯著高于未達標的兒童(表2)。

3 討論與分析

24 h活動包括身體活動、屏幕時間與睡眠時長3項活動指標,加拿大與澳大利亞兒童青少年24 h活動指南分別針對這3項指標提出了最有益于兒童青少年健康發展的推薦量,達標條數越多通常代表越健康的活動模式(呂雅杰等,2019)。本研究通過對所納入的20項研究中的綜合達標率數據進行了統計與分析,發現僅6.85%的兒童青少年3條均達標,多數兒童青少年只能滿足1~2條建議,甚至17.56%的兒童青少年3項活動均不達標。此結果表明,不到10%的兒童青少年表現出最佳的活動模式。本研究進而對各項研究中的獨立指標達標率進行分析,結果發現,3項活動中兒童青少年身體活動達標率最低,即3項活動指標中身體活動不足的情況最為嚴重。較低的身體活動達標率與既往的眾多身體活動研究綜述的結果一致,這些研究都認為,身體活動不足是部分國家兒童青少年健康發展所面臨的問題(王麗娟等,2020;Lu et al.,2017;Park et al.,2008;Tonge et al.,2016)。雖然各國的文化環境、生活習俗以及教育制度各不相同,但總體來說學習壓力過大、缺乏參與身體活動的動機、未養成參與身體活動的習慣、社會及家庭支持的不足是各國兒童青少年身體活動不足的主要原因(胡月英等,2017;Lu et al.,2017;Park et al.,2008;Tonge et al.,2016)。其次,隨著電視、電腦、手機等電子產品的普及以及使用的日益低齡化,兒童青少年的屏幕時間過長的問題已日益凸顯,而本研究結果發現,僅41.32%的兒童青少年每天的屏幕時間控制在2 h之內也驗證了此問題在世界范圍內廣泛存在。同時,各研究達標率統計結果顯示,兒童青少年的睡眠時長達標率最高,45.04%的兒童青少年達到了每晚8~10 h或9~11 h的睡眠標準。雖然睡眠時長達標率在3項活動中位居高位,但達標的兒童青少年所占比例不到一半,仍有約55%的兒童青少年的每天睡眠時長未達標。總體而言,各國兒童青少年24 h活動3項指標的現狀皆不容樂觀,相關部門仍需對此密切關注并有必要進行干預從而促進兒童青少年的身體活動參與、限制屏幕時間及延長睡眠時間。

在影響兒童青少年24 h活動水平的社會人口因素中,性別是研究最多的變量,且其研究結果也高度一致:男生的MVPA達標率優于女生,但其屏幕時間指標達標率卻普遍低于女生,睡眠時長達標率則無性別差異。來自不同國家的多項研究已證明,男生的身體活動參與均比女生更為積極(王麗娟 等,2018;Dearth-Wesley et al.,2012;Tonge et al.,2016)。這種差異可能和男生、女生生理上的差別有關,男生的身體素質水平整體高于女生,其參與身體活動的能力普遍優于女生,因而參與的積極性更高(Hamilton et al.,2012)。同時,這也與社會對男性與女性定位有關,社會傳統觀念賦予了男性勇敢、好勝的性格定位,而女性則為文靜、端莊,因此,男生參與身體活動能獲得更多的社會認可與支持(王麗娟等,2018)。其次,男生的屏幕時間達標率低于女生,這可能與男生的自我管理、自我約束能力低于女生有關。對即將或已經步入青春期的兒童青少年來說,女生比男生通常早成熟1~2年,表現為同年齡段女生比男生更為自律和自控,且更服從管理。而男生自我約束能力相對低于女生,則更容易沉迷于電腦、游戲、手機等視屏娛樂而導致屏幕時間增多(張靈聰,2001)。年齡也是影響兒童青少年24 h活動水平的一個重要因素,本綜述中多項研究一致發現,隨著年齡的增長,屏幕時間的達標率顯著降低。這可能和年齡增長后視頻設備可及性增高有關。并且,隨著年齡的增長進入青春期后,青少年的自我意識不斷增強,凡事越來越要求自我掌控自我決斷,因此對視屏等電子設備的掌控使用程度也隨即提高(靜進,2006)。本研究結果也顯示,父母教育程度與子女的24 h活動達標率呈顯著性正相關,既往研究發現,教育程度越高的父母會越重視培養孩子的健康生活方式(陳安平,2011),進而提高了子女的24 h活動的各項指標的達標率。除了性別、年齡、父母教育水平外,家庭收入、種族、肥胖、學校位置、戶外時間、抑郁心理也是影響兒童青少年24 h活動的因素,但家庭收入的3項研究結果互不一致,種族、肥胖、學校位置、戶外時間、抑郁心理分別僅有一項研究進行過探討。基于研究結果的相互矛盾且研究數量過少,本綜述無法得出這6個變量與24 h活動水平關系的有效結論,后續的研究有必要加強對這幾個變量的分析,來驗證這6個變量會否影響兒童青少年24 h活動達標率。

13項24 h活動健康效應研究結果一致發現,24 h活動達標可改善兒童青少年不同的健康指標,包括體重狀況、心血管健康、心理狀況、認知發展、飲食模式及生活質量。本綜述的研究結果驗證了提高身體活動水平、限制屏幕行為以及保持充足睡眠對身心健康的獨立影響(陳長洲 等,2019;Lu et al.,2017)。而更重要的是,本綜述納入的13項研究高度一致地發現,相比于達到3項活動指標中的任1個指標的推薦量,同時達到2個或3個指標的推薦量可以更加有效地降低體重、改善心血管健康、促進心理狀況與認知發展、提高生活質量、達成更健康的飲食模式,從而為兒童青少年身心的健康發展帶來更多益處。這些研究結果為24 h活動指南提供了實證依據,證明了24 h活動指南的權威性與公信力,驗證了同時擁有適量的身體活動、限制屏幕行為、充足的睡眠并使其平衡才是最有益于身體健康的生活方式(Carson et al.,2017;Okely et al.,2017;Saunders et al.,2016;Tremblay et al.,2016)。因此,對于兒童青少年身心健康促進的干預不可再獨立地針對某一項活動展開,而應將身體活動、屏幕時間、睡眠時長作為一個整體,平衡地處理方可。

本研究存在一些缺陷和不足:1)由于語言的限制,本研究僅對公開發表的中、英文文獻進行了搜集,未能包括本領域其他國家的文獻,一定程度上限制了文獻的全面性;2)本研究采用系統的方法對已發表的中、英文文獻進行了廣泛的檢索,其他使用了文章檢索關鍵詞以外的研究可能未包括在內,從而造成文獻的選擇偏差;3)本綜述所納入的研究所涉及的變量眾多,研究類型多樣,數據分析方法也各有不同,無法運用Meta分析等方法進行研究結果的量化分析;4)盡管大部分研究考慮且控制了部分潛在的混雜因素,但每項研究所調整與控制的混雜因素各不同,會對研究結果產生一定的影響。

4 結論與展望

4.1 結論

1)部分國家兒童青少年的24 h活動模式并不理想,3項均達標的兒童青少年不足10%,其中身體活動達標率最低,睡眠時間達標率最高。

2)性別、年齡與父母教育程度是影響兒童青少年24 h活動達標的重要社會人口因素,男生的MVPA達標率優于女生,但其屏幕時間指標達標率普遍低于女生,睡眠時長無性別差異;年齡的影響主要體現在隨著年齡增長,屏幕時間的達標率顯著降低;而父母教育程度越高,其孩子的24 h活動達標率也越高。

3)24 h活動的多項指標達標可以改善兒童青少年不同的健康指標,包括體重狀況、心血管健康、心理狀況、認知發展、生活質量、以及飲食模式,為兒童青少年24 h活動指南提供了實證依據。

4.2 展望

1)進一步明確影響兒童青少年24 h活動的因素。兒童青少年的個人心理因素(參與身體活動的動機、對久坐行為的態度等)、學校因素(學校文化、老師的支持等)、家庭因素(父母對子女參與身體活動的態度、父母對于子女學習的態度等)都可能會影響到其24 h活動的達標水平。后續的研究應聚焦于這些要素。

2)進一步研究24 h活動的效應。24 h活動達標是否會進一步改善兒童青少年的身體素質、近視或慢性疾病,24 h活動達標會否影響兒童青少年的學業成績、人際交往、自我效能等對兒童青少年健康成長具有重要意義的指標。

3)明確3項24 h活動指標的關系。除了相關關聯外,既往研究還提出身體活動、久坐行為與睡眠可以相互替代,但這種相互替代對于人體健康的影響還為未知。后續研究應著眼于3個指標達標率之間的相互關聯及相互影響,了解其帶來的聯動效應。

4)加強隊列與干預研究。目前研究以橫斷面研究為主,僅一項隊列研究,無法反映其互相影響的因果關系,后續需更多的隊列研究與干預研究來驗證各因素對兒童青少年24 h活動的影響以及24 h活動的健康效應。

5)應用客觀測量工具。在大規模流行病學的主觀調查基礎上,后續研究應結合客觀測量工具如加速度計對局部地區的兒童青少年身體活動及睡眠進行測量,既可以提高研究的普及度也可提高研究的精確度。