基于園藝療法的居住區景觀改造提升設計

——以運城學院馨園小區為例

武青飛,王俊俊 (運城學院,山西 運城 044000)

1 園藝療法

園藝療法是指對于有必要在其身體以及精神方面進行改善的人們,在專業治療師的帶領下,利用植物栽培與園藝操作活動,從社會、教育、心理以及身體等方面進行調整的一種有效方法[1]。其主要是通過五感的感覺體驗,園藝操作活動的動作體驗強化植物環境與使用者的相互作用,達到改善身體機能,減緩壓力、調控情緒,提高認知、社交能力等,促進身心健康,提升精神狀態的一種輔助性的健康療法,具有治療和康復的復合療效[2-4]。園藝療法的適用對象不僅限于身心有障礙的特殊需求人士,隨著研究的深入延伸至普通人,特別是老人,其中對于精神壓力過大,亞健康人群作用顯著[5]。園藝療法因功效綜合、沒有副作用而被認為是解決老齡化人口、亞健康等社會問題最有效的手法之一[6]。

2 園藝療法在居住區景觀設計中應用的意義

居住區綠地景觀作為分布最廣、使用頻率高、最為貼近居民日常使用的城市綠地類型之一,隨著社會經濟的迅速發展,生活水平的日益提高,居民對居住區綠地環境質量要求也越來越高,更加注重有益于其身心健康作用和功能的環境景觀設計[7-8]。居住區綠地的使用主體分為老年人、中青年、少兒群體,不同群體對身心健康需求不同,如老年人群體面臨認知功能退化,行動遲緩,身體機能退化等問題,中青年群體長期處于焦慮、緊張、亞健康狀態,少兒群體面臨自然缺失癥,多動癥,注意力不集中與學習障礙等[2]。眾多研究表明園藝療法對老年人、亞健康、兒童等身心有重要的改善作用,因此居住區景觀設計中融入園藝療法具有顯著的社會意義[5,9]。

3 基于園藝療法的居住區景觀設計原則

不同于一般居住區景觀設計,融入園藝療法的居住區景觀設計要求和原則要更為復雜和細致,除堅持社會性、經濟性、生態性、人性化、文化性等一般規劃設計原則外,基于園藝療法理論與相關研究成果,提出以下原則[10-15]。

3.1 鼓勵社會支持,強化社會交往,滿足多種社交活動需求

居住區綠地是居民開展各類社交活動的最主要載體之一。研究表明,社會交往多能夠有效減輕壓力,利于身體自我恢復,更健康[10]。通過營造科學合理,豐富多樣的景觀空間如散步空間、交流空間、健身空間、觀賞空間、休憩空間、園藝活動空間等,劃分不同的私密等級功能區滿足不同社交活動的需求,如私密空間可供使用者獨處、冥想、放空、抒發情緒等;半私密的休憩空間利用喬木遮陰與灌木圍合供使用者與他人交談;開敞空間如草坪、廣場等滿足小型聚會、用餐、廣場舞等社交活動[11]。通過豐富多樣的景觀空間的設置,滿足多種社交活動需求,達到減輕居民壓力,促進身心恢復的目的。

3.2 構建養生保健型、五感刺激型植物景觀空間

利用植物能夠分泌殺菌素和增加空氣負離子濃度的特性,選擇具有殺菌、治病、防病和保健功能的鄉土樹種,構建生態效益與健康效益最大化的植物群落結構,達到增強健康、防病治病的目的。通過植物與植物環境對視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺等感官刺激能夠調節自主神經功能,顯著促進注意力恢復、改善緊張焦慮、舒緩壓力[12]。通過樹種選擇和群落結構設計形成以不同感官刺激與體驗為主題的植物景觀空間。此外,居住區植物景觀設計中還需考慮應用抗性強,易于管理,無毒無刺,不易引起過敏,無促癌作用的植物。

3.3 融入園藝療法展示性、教育引導性設計,加強有利于康養活動進行的環境氛圍

基于園藝療法的居住區景觀設計中應設置指示牌或者標識牌標明居住區景觀中不同園藝療法功能區的位置、面積、適用人群、健康效用、活動推薦等,引導居民依照自身狀況與需求針對性選擇活動場地和內容。此外,還需設置對居民健康促進具有良好效果的宣傳或者展示的園林景觀小品或者建筑,加強有利于康養活動進行的環境氛圍。

3.4 構建居住區園藝療法活動平臺,開發與設計園藝療法活動

居住區管理方構建園藝療法活動平臺,園藝療法師介入成立園藝療法志愿者管理團隊,居民自愿參與,收集參與者健康信息與資料,以居住區景觀環境為基礎,針對性制定園藝療法活動方案,開展個體或者團體活動[13]。園藝療法活動方案應與居民身體狀況、日常生活習慣與興趣、愛好等相適應,易開展兼具趣味性、知識性,低投入,高安全性。

4 園藝療法在居住區景觀設計的應用實踐

4.1 項目現狀

運城學院馨園小區位于運城學院西北角,靠近學院西二門,主要供職工以及職工家屬居住,使用人群主要為中青年教師、退休教師等老年人、兒童。綜合資料顯示,高校教師心理健康問題日益嚴峻,為改善高校教師的心理健康狀況,非常有必要開展、普及、推廣園藝療法實踐[14-15]。因此,在馨園小區景觀提升改造設計中融入園藝療法,對于改善運城學院教師心理健康狀況,推進運城學院健康校園建設,提高人才培養質量具有重要意義。

設計場地東西長370m,南北長205m,總面積75850㎡。該場地整體地形平坦,三面圍墻,南側有三個出入口,目前只有一個在使用,其余兩個處于封閉狀態,車流與人流混亂,存在較大安全隱患;機動車、電動車、自行車亂停放,缺乏合理規劃;居民活動空間不足,主要聚集在入口廣場附近,景觀可參與性較低,缺乏吸引力;場地西側為居民自發開墾的菜地,但是道路與設施不夠完善;場地北側為大片荒地,雜草叢生,無人打理,景觀效果差;居住區整體植物景觀缺少季相變化,植物配置相對單一。場地西側為居民自發開墾的菜地,已為園藝療法活動開展提供了一定基礎。

4.2 設計構思與總體布局

本次設計將園藝療法融入居住區景觀提升設計,以園藝療法五感體驗、園藝操作活動體驗為切入點解決場地現狀問題,旨在提高居住環境景觀質量的同時,借助自然植物的力量,通過園藝療法促進和增進居民健康,提高生活品質和幸福感。

居住區南側設置4個出入口,其中1個主入口,3個次入口,規劃行車路線,主入口原則上不允許機動車通行,由次入口進入居住區,劃分機動車與非機動車車位,進一步人車分流,減少干擾,為居民在與自然植物接觸,開展園藝療法活動的過程中提供一個安全、獨立、安靜的環境氛圍(見圖1)。設計場地分為主動活動區和被動活動區,主動活動區主要是激勵居民主動參與園藝療法活動的區域,包括園藝活動室(園藝活動區)、競速賽道、一米菜園(味覺區)、一半果園(味覺區)等;被動活動區主要是供居民靜心休息的區域,包括旱噴廣場(聽覺區)、健身步道、馥郁芬芳(嗅覺區)、聞香忘返(嗅覺區)、滿園春色(視覺區)、觸手生情(觸覺區)。

圖1 總平面圖

4.3 具體設計

4.3.1 視覺園——滿園春色

松柏類植物能夠殺滅病原體,疏通經絡,增強器官的生化功能,對治療哮喘病、心臟病具有輔助作用;銀杏有助于益氣斂肺,化濕止瀉,對胸悶、咳嗽等效果較好[1]。視覺園喬木選擇雪松(Cedrus deodara(Roxb.)G.Don)、銀杏(Ginkgo biloba L.),綠籬選擇紅葉石楠(Photinia×fraseri)、金森女貞(Ligustrum japonicum var.Howardii),花卉選擇紅色系、黃色系、橙色系月季(Rosa chinensis Jacq.),地被選擇紅花酢漿草(Oxalis corymbosa DC.),打造以紅橙色系視覺刺激兼具養生保健型的植物景觀空間。

4.3.2 嗅覺園——馥郁芬芳、聞香忘返

芳香植物可釋放酯、酮、醛等芳香物質能夠刺激人的嗅覺器官,具有減緩人的焦慮情緒、舒緩壓力、放松情緒等作用[16]。嗅覺園馥郁芬芳以地被月季(Rosa chinensis Jacq.)、萬壽菊 (Tagetes erecta L.)、鐵線蓮 (Clematis florida Thunb.)等芳香型草本花卉構成的花鏡為主體,點綴櫻花(Cerasus yedoensis)、蠟梅(Chimonanthus praecox(Linn.)Link)、國槐(Styphnolobium japonicum(L.)Schott)等芳香型喬灌木。聞香忘返以地被藍花鼠尾草(Salvia farinacea Benth.)、薄荷(Mentha canadensis Linnaeus)等構成的花鏡為主體,點綴國槐、丁香(Syringa oblata Lindl.),獨桿月季等喬灌木。

4.3.3 觸覺園——觸手生情

設置木質休息廊架,該廊架具有展示花架功能,讓居民在休憩之余能夠觸摸到不同質感的植物,提供多樣的觸覺刺激。植物選擇以盆栽多肉植物為主體,同時搭配碰碰香(Plectranthus'Cerveza'n Lime')、含羞草(Mimosa pudica L.)等,選擇紫藤(Wisteria sinensis(Sims)Sweet)攀爬廊架起到遮陰作用,同時周邊種植紫薇(Lagerstroemia indica L.),紫薇又稱癢癢樹,輕觸其枝干后能夠引起頂端枝葉和花朵的晃動,像是怕癢一樣,給人帶來新奇的刺激。

4.3.4 聽覺園——旱噴廣場

旱噴廣場位于小區入口處,屬于聽覺區,噴泉能夠產生水流聲響,給居民帶來觸覺與聽覺雙重刺激體驗,供居民娛樂嬉戲。此外廣場周邊種植闊葉喬木青桐(Firmiana simplex(Linnaeus)W.Wight)、楓楊(Pterocarya stenoptera C.DC.),竹子(Bambusoideae)等植物提供豐富的聲景體驗。

4.3.5 味覺園——一米菜園、一半果園

栽植果樹、蔬菜等非成熟期可提供視覺觀賞刺激,成熟期兼具采摘、食用功能,獲得味覺刺激,能夠獲得多元化的感受,生活和工作壓力可得到有效緩解[16-17]。一米菜園為蔬菜種植區,設計選用番茄(Lycopersicon esculentum)、豇豆(Vigna unguiculata(Linn.)Walp.)、黃瓜 (Cucumis sativus L.)、番薯 (Ipomoea batatas(L.)Lam.)、茄 (Solanum melongena L.)、蘿卜(Raphanus sativus L.)、南瓜 (Cucurbita moschata(Duch.ex Lam.)Duch.ex Poiret)等。一半果園為果樹種植區,設計選用桃(Amygdalus persica L.)、柿子 (Diospyros kaki Thunb.)、杏(Armeniaca vulgaris Lam.)、山楂(Crataegus pinnatifida Bunge)等。一米菜園與一半果園區域可進行植物栽培、采摘活動,包括翻耕、播種、施肥、澆水、修剪、除草等。同時開辟部分區域進行居民家庭地塊與植物領養,以家庭為單位負責地塊種植與果樹養護管理。

4.3.6 園藝活動室

園藝療法活動大致可以分為室內、室外、參與性和觀賞性等形式[1]。園藝活動室是室內園藝療法活動的場所,主要進行插花、壓花、干花、盆景、種子畫、植物微景觀、葉雕等工藝品的制作,芳香植物制作香囊、精油,植物美食的制作等。

4.3.7 健身活動區——競速賽道、健身步道

競速賽道與“滿園春色”視覺區相結合,紅橙色系植物景觀與藍色系跑道鋪裝形成豐富多彩的景觀空間,供兒童們使用其玩具車在戶外運動玩耍;健身步道環繞小區內部一周,全長450m,供居民日常散步、慢跑、健身等活動。此外,旱噴廣場設置健身設施與空間,滿足居民健身需求。

4.3.8 園藝療法引導標識設計

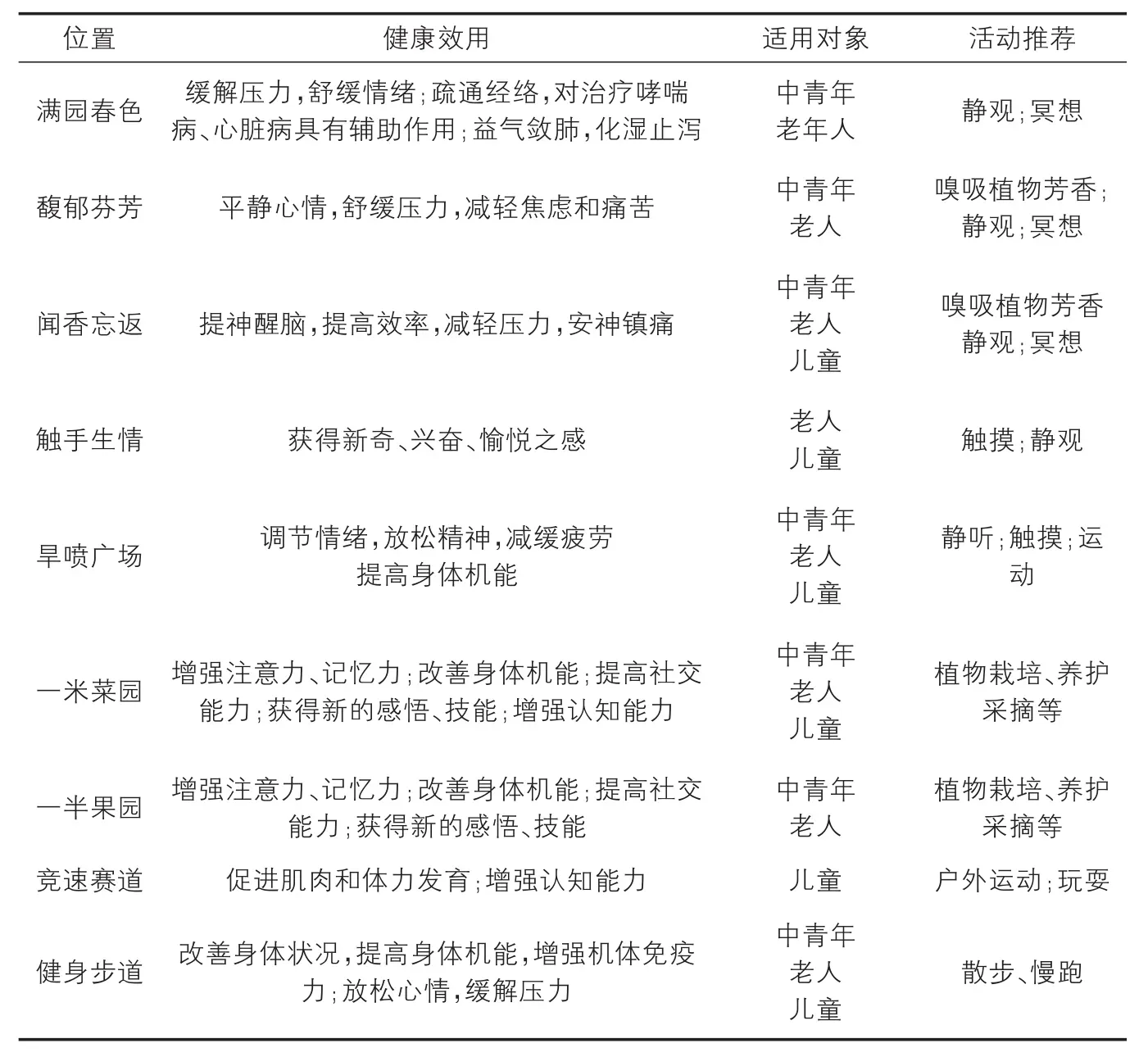

居住區標識指示系統中增加園藝療法使用導覽指示牌,其主要內容包括不同園藝療法功能區的位置,適用人群,健康效用,活動推薦等,居民可根據自身健康狀況和興趣愛好,自由選擇使用(表1)。

4.4 活動設計與實施

4.4.1 機構設置

由馨園小區管理方負責構建園藝療法活動平臺,由專業園藝療法師與園藝療法活動志愿者組成社區園藝療法管理與運營團隊,指導居民進行日常居住區景觀環境使用;定期開展室內、室外園藝療法活動,開展個體或者團體活動;按照居民自愿原則記錄、追蹤、管理參與者的健康資料并結合馨園小區景觀,制定個性化園藝療法活動開展方案并指導、督促實施。

4.4.2 活動設計

園藝療法活動主要包括園藝活動操作體驗、五感體驗2部分,活動場地設置在園藝療法室和室外,室內主要進行低強度園藝活動,室外主要進行中高強度園藝活動。活動方案設計主要針對老年人、中青年、兒童三類服務人群。

老年人通常生理上身體機能退化、行動遲緩、代謝減弱,心理上反應遲鈍、情緒易波動、孤獨、焦慮,活動設計以室內低強度園藝活動、居住區景觀五感體驗為主,室外中高強度園藝活動為輔,其中室內低強度園藝活動每周至少2次,時長控制在1-2h,活動類型包括干花、插花、壓花等,活動要求簡單、細致且不重復,激發老年人興趣,容易獲得滿足感、成就感;居住區景觀五感體驗1次/天,時長至少1h;適當增加室外中高強度園藝活動且需嚴格控制時長,活動包括植物栽培如修剪、澆水、施肥等相對輕松的操作、豐收季采摘等。

中青年工作、生活壓力大,常表現為亞健康狀態,具有活力、反應能力、適應能力和免疫力降低,軀體易疲勞,失眠、焦慮,人際關系不協調、家庭關系不和睦等特點[18]。活動設計以室外中高強度園藝活動、居住景觀五感體驗為主,室內低強度園藝活動為輔。室外中高強度園藝活動包括翻耕、鋤草、修剪、采摘等,時間安排在周末和假期,時長在2-3小時,此外還可以與一米菜園、一半果園家庭地塊與植物領養活動相結合,與家庭成員共同進行園藝勞作,促進家庭和睦;居住區景觀五感體驗時間安排在3次/周,時長至少1h;適當安排室內園藝活動。

兒童具有依賴性強、活潑好動、好奇心強、求知欲旺盛,心理發育尚未成熟等特點,針對兒童的園藝療法活動需要在監護人的陪同與參與中進行。活動設計中包括操作簡單、安全性高、持續時間短的園藝活動,如書簽制作、種子畫、花葉拓印等;基于五感體驗的親自然體驗與教育,如植物器官、植物現象認知等;團隊園藝任務、園藝創作等。通過這些活動達到促進兒童身體發育、增強認知能力、提高合作與社交能力、改善親子關系等效果。

馨園小區園藝療法使用導覽表 表1

5 結語

園藝療法在我國已經引起廣泛關注,綠色康養事業在我國有遠大發展前景,在李樹華教授的引領下本土化的園林康養與園藝療法理論與實踐體系不斷發展、深化。居住區景觀設計中融入園藝療法是順應形勢的新發展思路[13]。因此本文對園藝療法在居住區景觀設計的表達與應用進行了嘗試,這對今后康養型居住區景觀設計具有一定的借鑒意義。由于相關研究較少,理論指導和實證研究支持相對較少,加之作者水平有限,還需要后期結合使用評價反饋不斷調整改進。

——《勢能》