清源河流域徑流長期演變規律及趨勢分析

劉永國

(甘肅省定西水文站,甘肅 定西 743000)

水資源短缺已成為當今社會區域經濟發展的主要約束因素,怎樣合理配置及優化水資源,達到最大限度的利用至關重要。特定的區域具有特定的水資源空間分布特征[1-5],從而決定了區域水資源配置。位于黃河流域中部的渭河水系水資源極為短缺,其水資源配置不足,對區域內社會經濟發展約束較大,因此需對其徑流的演變規律及趨勢進行分析研究。

對渭河徑流演變的分析成果較多,其中王維等[6]利用年徑流量和年連續最大7d、最大30d、最大90d流量代表渭河的徑流量特征,研究了渭河上游土地利用和徑流量的響應關系;祁芯[7]在渭河流域19處水文站實測資料的基礎上,對渭河流域的水資源分布情況進行了研究;李斌等[8]對1956—2015年渭河流域的徑流分配特征進行了分析;楊勇[9]對渭河流域水文要素變異作了診斷與影響分析,得出徑流演變呈減少趨勢,且趨勢顯著。以上專家學者對渭河流域較大范圍內的水文特性進行了研究,雖然取得了很多成果及進步,但是對渭河上游區的小流域水文特性研究較少。因此,本文在前人的研究基礎上,對渭河支流清源河(渭河源區)流域的徑流演變規律及時序變化作了細致的研究與分析,為流域內水資源合理規劃及利用提供了有力的數據支持,對水資源優化配置及管理具有重要意義。

1 研究區域概況

1.1 流域概況

清源河是渭河上游區的支流,與鍬峪河匯合后,稱為渭河。清源河為渭河源,發源于渭源縣五竹鎮的豁豁山,發源地海拔3508m,由西南向東北流淌,河長約33.5km,流程較短,流域面積120km2,平均比降0.015,呈矩形分布,流域形狀系數0.11,流經渭源縣五竹鎮、清源鎮,于柯寨村注入渭河。降水量年內分配極不均勻,主要集中在6—9月,多年平均降水量為454.7mm。清源河流域位于西北半干旱區,具有典型的小流域特點。

1.2 測站概況

清源河干流設有渭源(三)水文站,始建于1979年8月1日,原名渭源水文站,2007年渭源縣人民政府組織在該站測驗河段內建設1~4號翻板閘壩工程,原監測斷面上遷1.2km,更名為渭源(二)水文站,并于 2009年1月1日開展水文監測工作;2013年受渭源縣縣城總體規劃建設影響,原監測斷面上遷2.5km,更名為渭源(三)水文站,并于2014年1月1日開展水文監測工作,屬小河站。清源河流域水系及站點位置見圖1。

圖1 清源河流域水系及測站位置分布情況

2 資料與方法

2.1 資料收集

清源河流域設有渭源(三)水文站,該站位于清源河下游的清源鎮,對流域內流量的變化控制較好。建站以來,采用在站駐測方式測量,資料序列無間斷、漏測,連續性較好,并通過三性審查,資料可靠。因此采用1980—2016年的逐月、逐年實測徑流資料進行研究。

2.2 研究方法

本文研究采用比較常規的數理統計法、現代水文學分析方法。徑流的年內分配特性采用集中度、集中期進行分析,年際徑流變化趨勢采用滑動平均法,變化趨勢顯著性檢驗采用坎德爾(Mann-Kendall)秩次相關法、線性回歸法、斯波曼秩次相關法,年際徑流跳躍年份采用時序累計值法及Mann-Whitney法,徑流的豐枯變化采用差積曲線法進行分析。

2.2.1 集中度、集中期

集中度、集中期是反映年內徑流量集中程度的重要指標[10-11],集中度能夠表征徑流的分布不均勻性,而集中期表征了徑流分配的時間和方位。集中度、集中期是指將徑流量分成水平分量、垂直分量,分別用x和y表示,按照二者所占的比例來衡量徑流的分配集中程度。通過計算,分別得出方位角為0°、30°、60°、…、330°[12]的徑流分布情況,按照下列計量公式進行集中度、集中期估算:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2.2.2 Mann-Kendall法

趨勢分析有參數法和非參數法[13],坎德爾(Mann-Kendall)秩次相關法是一種非參數檢驗法[13-14],Mann-Kendall法不依賴于數據的分布,檢驗更具優越性。可以按照下式進行趨勢分析:

(6)

(7)

(8)

(9)

式中:t為時間序列;N為資料系列長度;X(t)為第t年的水文要素;X(t′)為水文要素多年平均值;S為非參數統計值;T為檢驗值;Var(S)為計算式。

2.2.3 Mann-Whitney法

Conover(1971,1980)和Salas(1993)提出了Mann-Whitney檢驗[13],最早用于統計學,用來檢驗兩段時間序列的平均值是否存在顯著不同。也就是說,對于一段長度為N的時間序列從小到大排列,第i個觀測值的排序為Ri,將整個時間序列分成前部分和后部分,1-n1為前部分,剩下的序列n2=N-n1為后部分,構造第一部分的排列順序及檢驗統計量為

(10)

(11)

式中:i為時間序列;N為樣本序列長度;n1、n2為樣本序列分解的長度;Ri為第i年年徑流量;S為樣本年徑流量之和;T為檢驗統計值。

3 徑流演變規律及趨勢分析

3.1 年內分配集中期分析

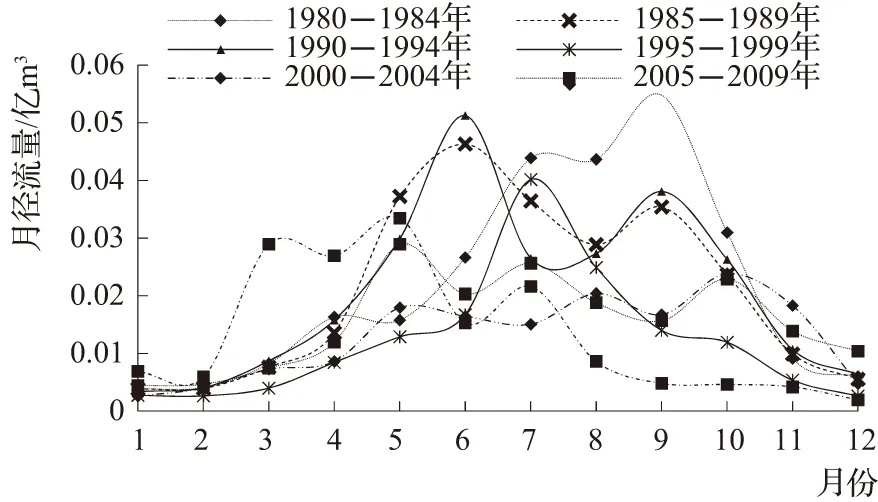

對渭源站的實測徑流資料進行分組,以5年為一組,計算可得1980—1984年、1985—1989年、1990—1994年、1995—1999年、2000—2004年、2005—2009年、2010—2016年的月平均徑流量,繪制每組逐月平均徑流量分布情況,見圖2。

圖2 清源河流域徑流量年內分布情況

從圖2中可以看出,每年1—4月徑流量趨于平緩,5月緩慢上升,最大流量出現在每年的6—9月。1980—1984年這5年的徑流量在10月以后急劇下降,主要是由于該時期處于平水期,流域內降水量較多,造成徑流最大值出現月份延后。其余各年份在11—12月的徑流量表現出和1—4月相同的趨勢,但相比1—4月,11—12月徑流量要偏豐一些。受降水量分布不均勻性影響,徑流年內分配極不均勻。

3.2 年內分配不均勻性計算

采用集中度、集中期計算公式,對各月份的徑流量Cv值進行計算,Cv值越大,說明該數據變化幅度越大,Cv值越小,變化幅度就越小。通過計算,繪制每年徑流量的年內Cv值變化曲線,見圖3。由圖3可以看出,Cv值在平均值上下跳動,但在2000年之前,Cv值大多高于平均值,2000年之后,大多低于平均值,出現該差異的主要原因是受極端天氣影響,流域內3處雨量站均顯示出降水量嚴重分配不均的情況;1981年、1987年、1991年、1996年、1999年的Cv值明顯偏大,說明這幾年的徑流年內分配極不均勻;Cv平均值為0.92,最大值出現在1999年,為1.71,最小值出現在2009年,為0.30,比值為5.7,說明年內分配差距較大。從整體看,各年內Cv值偏大,說明分布不均勻,從線性回歸方程可以看出,Cv值呈現逐年減小趨勢。

圖3 清源河流域徑流量年內分配Cv值變化曲線

3.3 年際演變規律分析

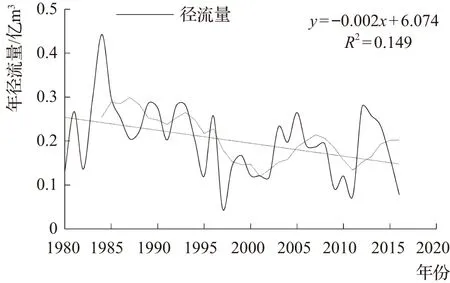

對年際徑流變化作線性趨勢分析,繪制年際徑流變化曲線,見圖4。由圖4可以看出,最大年徑流量出現在1984年,為0.443億m3;最小年徑流出現在1997年,為0.045億m3;多年平均徑流量為0.200億m3,極值比為9.84;徑流量整體呈減小趨勢。計算的年際徑流量變差系數Cv值為0.41,Cv值偏大,說明徑流量年際變化幅度大。由圖4中繪制的年徑流5年滑動平均曲線可以看出,從建站到1984年,徑流整體呈增大趨勢,1985—2002年整體呈減小趨勢,2003—2008年呈現增大趨勢,2009—2011年呈減小趨勢,2012年至今為增大趨勢。

圖4 清源河流域年際徑流變化曲線

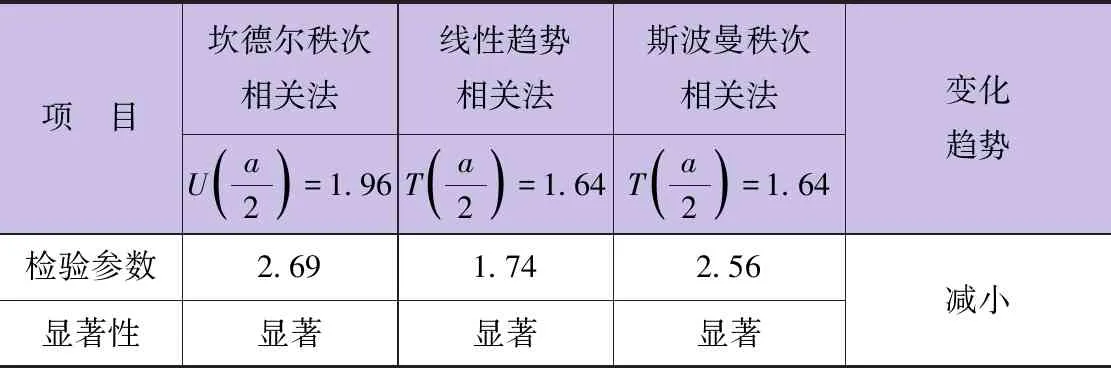

采用坎德爾(Mann-Kendall)秩次相關法、線性回歸法、斯波曼秩次相關法對徑流的演變趨勢、變化顯著性進行分析,計算在a=0.05顯著性水平下的檢驗參數,結果統計見表1。由表1可知,3種檢驗結果均整體呈減小趨勢,且減小趨勢為顯著。

表1 年徑流變化趨勢及顯著性檢驗結果統計

3.4 豐枯變化分析

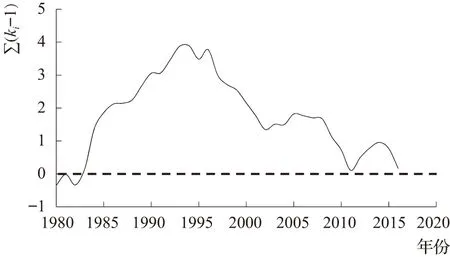

采用差積曲線法對徑流的豐枯變化進行分析,當差積曲線上升時,表明該河流處于豐水期;差積曲線持平時,處于平水期;差積曲線下降時,處于枯水期。計算徑流量年際變化模比系數及模比系數與1的差值,將各差值累積,繪制差積曲線,見圖5。由圖5可以看出,1980—1982年處于平水期,1994—2011年、2015—2016年處于枯水期,1983—1993年、2012—2014年處于豐水期。

圖5 年際徑流差積曲線

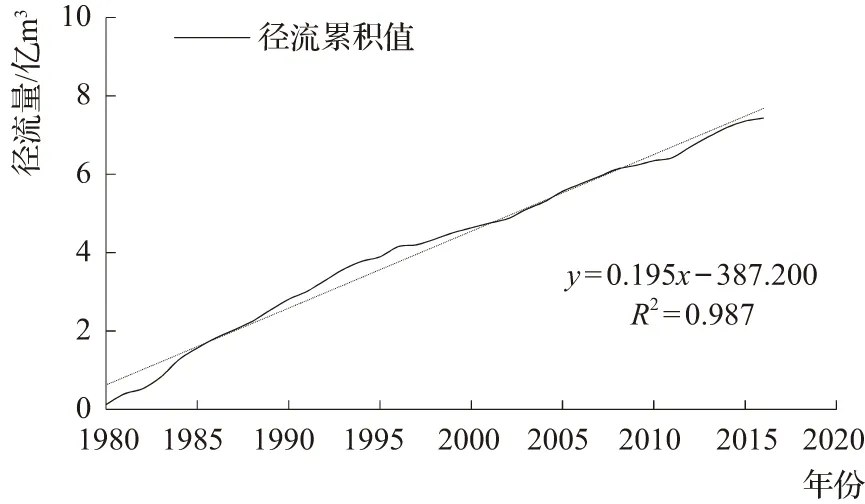

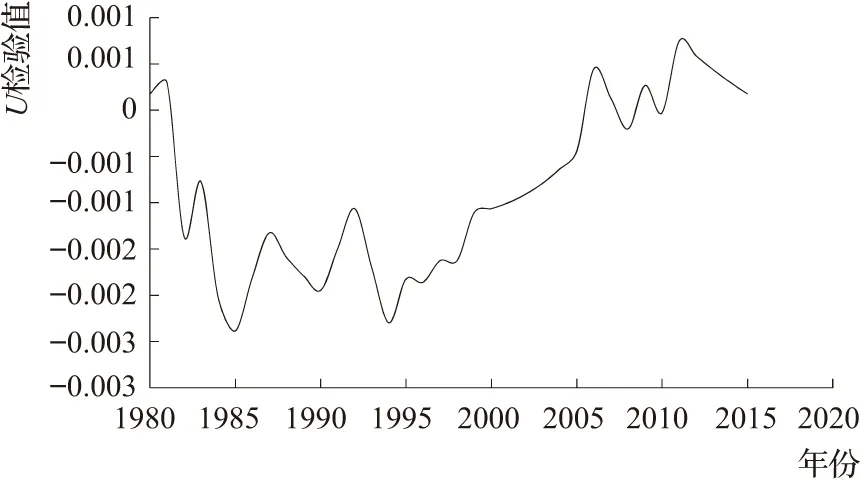

3.5 徑流突變及趨勢檢驗

采用時序累計值法和Mann-Whitney法對徑流的突變年份進行識別,繪制年際徑流時序單累積曲線,見圖6、圖7。由圖6可以看出,徑流整體平穩,但在1985年、1997年、2012年前后出現波動較小的突變。為了能夠準確地識別跳躍年份及其變化顯著性,繼續使用Mann-Whitney法對徑流量的跳躍年份進行識別,Mann-Whitney法計算得到|T|=0.0023 圖6 年際徑流時序單累積曲線 圖7 年際徑流Mann-Whitney法突變檢驗曲線 本文通過對清源河流域徑流量進行分析,可得出以下結論:清源河徑流量年內分配極不均勻,主要集中在6—9月;年際Cv值為0.41,說明年際變化幅度較大;徑流突變年份出現在1994年,突變不顯著;徑流多年變化呈減小趨勢,減小趨勢顯著。 通過分析可以確定清源河的變化同渭河流域變化基本一致,徑流量受氣候變化和人類活動的影響逐年減少,且年內分配極不均勻,造成區域水資源開發利用難度較大,因此需通過河湖連通、調水工程等水利措施來穩定徑流變化,為區域經濟發展水資源配置提供安全保障。本文對變化現象進行了分析,但未進行其變化歸因研究,今后還需其他專家學者進行進一步的深入研究。

4 結 語