家庭食物可及性與兒童肥胖的定性循證研究

兒童肥胖已成為日趨嚴重的危害健康的公共衛生問題。家庭食物環境包括家庭食物可及性、家庭共餐情況、家庭成員營養素養等。家庭食物可及性主要是指特定的食物(健康食物/不健康食物)在家中是否可以得到。兒童的食物喜好與其所暴露的食物環境有關,因此家中食物的可及性對于兒童食物偏好的形成具有很大影響,從而影響兒童肥胖的發生。本研究通過檢索國內外相關文獻,進行循證,綜合分析評價家庭食物環境與兒童肥胖的關系,為兒童肥胖的預防和治療提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 文獻檢索

時間設定為1998—2020年,語種限定為中文和英文。以家庭食物可及性、家庭食物環境、兒童、體重、體質指數、超重、肥胖、飲食行為/習慣為中文檢索詞,檢索維普數據庫、萬方數據庫、中國期刊網國內公開發表(國內限核心期刊)的相關研究文獻;以home food access、home food availability、home food environment、childhood、overweight、obesity、body weight、body mass index(BMI)、dietary behavior/habitat為英文檢索詞,分別檢索Pubmed、Medline、Cochrane Library。

落果聚攏區的集果過程因紅棗形狀的不規則而復雜多變,因此集果筒的三維結構約束著落果端口的排果性能。完熟期紅棗的形狀可近似認為在長、寬、厚 3 個方向上均為對稱的橢圓體,其質量中心位于其對稱中心,故紅棗在落果聚攏區以“平躺”、“側臥”和“豎立”等姿態充入落果口。理論分析表明[13],紅棗在重力場中的運動姿態概率與其本身 3 種姿態的截面積成正比,即:

1.2 納入與排除標準

1.2.1 納入標準 (1)年齡<18歲。(2)有明確的兒童肥胖診斷標準。(3)結果明確描述家庭食物可及性與兒童飲食、體重或體質指數(BMI)、兒童超重或肥胖的關系(如值、值)。

1.2.2 排除標準 (1)不符合上述條件;(2)學位論文和其他未發表的數據。

基于M/S模式的可定制農產品產地環境數據采集系統主要由兩大功能組成,即數據定制功能和數據采集功能。其實際是由兩個子系統構成:一是運行于服務器端的采集需求定制子系統,實現在服務器端針對采集需求進行定制的功能;二是運行于移動端的數據采集子系統,通過移動端設備,實現野外數據實時采集功能。系統功能設計如圖2所示。

1.2.4 質量控制 2名評價員獨立進行數據庫檢索和文獻信息提取,并交叉比對,任何分歧均以協商一致解決。

在西方國家,以英國的上議院為例,其協商民主的保障制度就歷經了從習慣法(軟法)到制定法(硬法)的演進過程才建立起了軟法和硬法相結合的保障機制。英國上議院起初的保障機制來自日耳曼人的商議習慣,1215年制定的《自由大憲章》則從憲法的層面為貴族開會協商議政提供了根本的法律依據,此后通過的《權利請愿書》《權利法案》《國會法》《國會參政法》以及《人權法案》等,使英國上議院逐步建立起較為完善的協商民主硬法保障機制。也正是借助這些硬法保障機制,英國的上議院可以通過質詢和彈劾等方式追究相關人員的責任,從而使其協商民主實現的法律力度較大,水準較高。

2 結果與分析

在家庭食物環境的塑造過程中,母親較父親承擔的責任更大。在一項比較父母分別與孩子性別喂養差異的研究中,63%母親負責孩子的喂養;母親和父親在對不健康飲食態度的報告上有顯著差異,母親有更強的喂養責任感,對孩子的食物攝入也有更強的監控。在芬蘭的研究中,有母親作為調查對象與父子相似度呈負相關,即當孩子的食物消費數據由父親報告時,父子相似度較強,而如果母親代表孩子報告食物消費時,父子相似度較弱。與父親相比,母親更年輕,受教育程度更高。母親可能更愿意報告孩子的食物消費,因為她們實際上更了解孩子的飲食。在利用“2010—2012年中國居民營養與健康狀況監測”數據篩選6~17歲6 343 名兒童青少年及其家庭的研究發現,家庭年人均收人越高、母親的文化水平越高,兒童青少年的超重肥胖率越高,呈正相關。但對不同地區576名肥胖和471名非肥胖中小學生問卷調查結果,兒童肥胖與母親文化水平呈負相關。營養健康教育在提高家長營養知識知曉率、健康行為養成率和預防小學生肥胖的發生等方面均有成效。對1 347組3~5 年級小學生家長中干預組進行營養健康教育后,營養知識知曉率均有明顯提高;且營養知識知曉率隨著文化程度的增高而增高,干預組家長“經常吃新鮮蔬菜和水果”“每天都喝奶”“經常鍛煉”的健康行為養成率均上升。

2.1 文獻基本信息

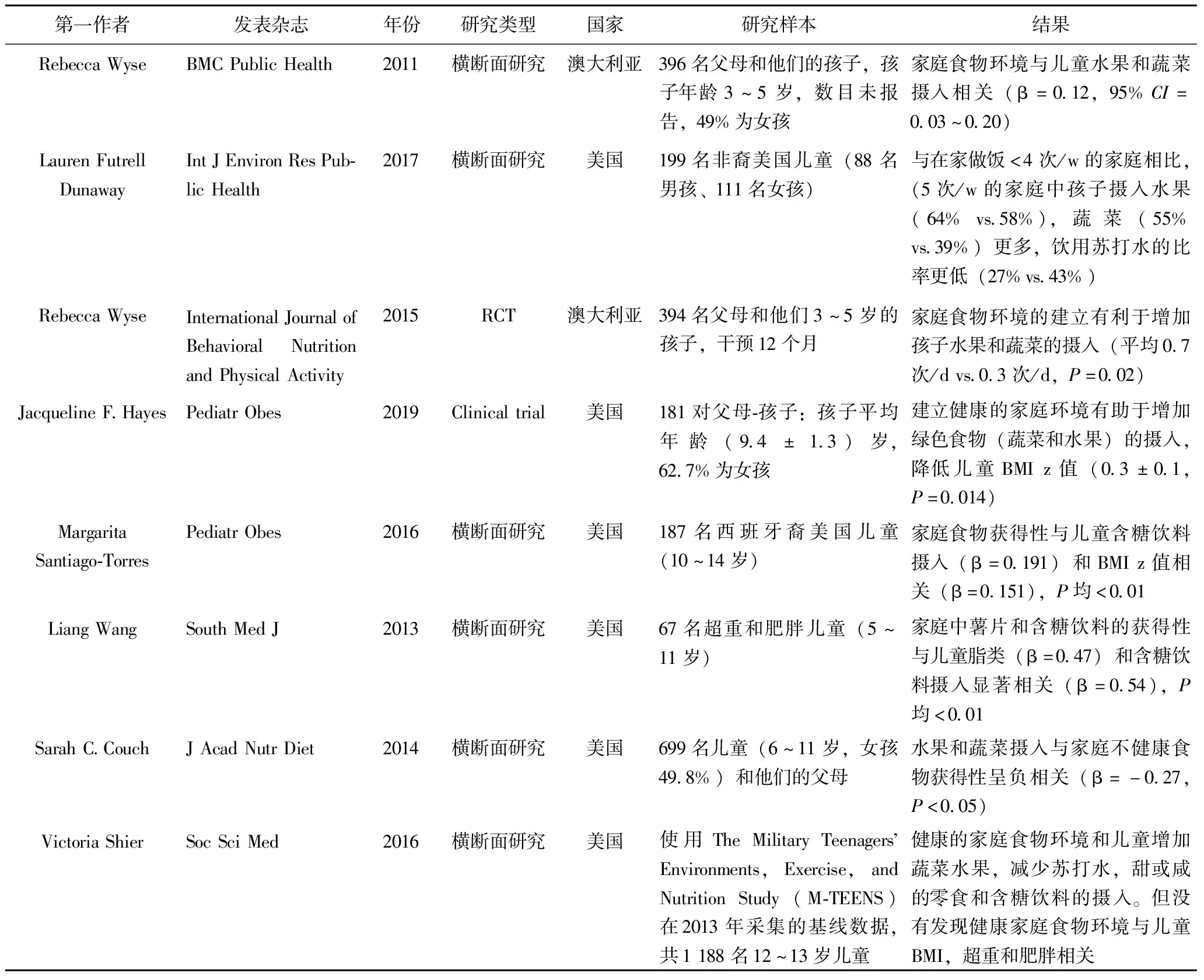

兒童生理和心理發育尚未成熟,其飲食模式極易受外界環境的影響。雖然快餐、便利店和外出就餐的趨勢增加,但兒童每日所需能量的2/3仍來源于家庭。Wyse R等進行的一項橫斷面研究納入396名3~5歲兒童的父母,結果發現,家庭食物環境與兒童水果和蔬菜攝入相關(β=0.12,95%:0.03~0.20),積極參與調查的父母每天多次為孩子提供水果和蔬菜,只允許孩子吃含蔬菜水果的套餐,這些家庭食物環境的特征,占兒童水果和蔬菜得分變異的48%。另一項橫斷面研究中,家庭每周烹飪晚餐超過5次的孩子,水果(64% vs.58%)和蔬菜(55% vs.39%)的消費量顯著增加,而蘇打水(27% vs.43%)的消費量減少。蘇打水和果汁、糖果同樣被認為是導致肥胖的因素之一。Wyse R等進行的隨機對照試驗中,對394名3~5歲的兒童的父母進行為期4周的以電話為基礎的健康習慣干預后,兒童水果和蔬菜的消耗量立即(2個月)和持續(12個月)增加,家庭食物環境的建立有利于增加孩子水果和蔬菜的攝入(平均0.7次/d vs.0.3次/d,=0.02)。Hayes JF等在一項針對兒童肥胖的以家庭為基礎的行為減重治療中,181對父母-孩子完成了16期的項目,建立健康的家庭環境有助于減少紅色(高能量密度和低營養密度)食物的攝入,對兒童體重和體重相關結果有積極影響;增加綠色食物(蔬菜和水果)的攝入可降低兒童BMI z值(0.3±0.1,=0.014)。在對187名10~14歲兒童橫斷面研究中,兒童含糖飲料消費與兒童BMI z值呈正相關(β=0.151,<0.05),與家庭評分呈正相關。兒童含糖飲料消費與家庭食物可及性呈正相關(β=0.191,<0.05),與父母含糖飲料攝入量呈正相關(β=0.419,<0.05)。對67名5~11歲超重和肥胖兒童的橫斷面研究發現,家庭食物環境,包括食物的可及性和養育行為,與超重和肥胖兒童的飲食攝入量和體重有關。兒童家中薯條和糖果的可及性以及父母不恰當的飲食模式與兒童攝入脂肪和糖果量有關(β分別為0.47、0.54,均<0.01)。在699名6~11歲兒童和父母的橫斷面研究中,水果和蔬菜的攝入與父母的鼓勵/模仿有關(β=0.68,<0.001),兒童BMI z值與父母限制飲食呈正相關(0.21,<0.001)。在美國1 188名軍人子女(12~13歲)的橫斷面研究中,采集軍人子女青少年階段環境、鍛煉和營養研究的基線數據發現:健康的家庭食物環境和兒童可在增加蔬菜水果攝入的同時減少蘇打水、甜或咸的零食和含糖飲料的攝入。但沒有發現健康家庭食物環境與兒童BMI、超重和肥胖相關(附表)。

2.2 家庭食物可及性與兒童肥胖

家庭食物可及性與兒童肥胖文獻8篇,其中6篇為橫斷面研究、1篇為RCT研究、1篇為臨床干預試驗。

從2017年1—12月在北大醫療健康管理中心進行健康體檢、年齡18歲以上的人群57 686人中篩查,選取體檢項目中包括尿酸、身高、體質量、血壓、空腹血糖、血脂及重要病史信息無缺失者,排除既往患有高尿酸血癥、高血壓、糖尿病、高脂血癥正在服用藥物治療的人員,最終納入研究對象52 673人,其中男性27 419人(52.06%),女性25 254人(47.94%)。

3 討論與結論

家庭食物環境形成的影響因素包括經濟、父母教育程度和居住地(城市)。個人(教育、收入)和社區層面的社會經濟地位與家庭食品供應有關,有必要改善社會經濟弱勢個體和社區的家庭食品環境。雖然國外有研究顯示,食物的價格對于家庭健康食物環境的塑造影響很大,食物得不到保障容易形成促肥胖的家庭食物環境,但國內情況略有不同。國內的一線城市中,價格因素對于家庭中健康食物可及性的制約要遠遠弱于國外。父母的營養素養有助于健康家庭食物環境的建立,父母的教育水平、家庭結構(是三口之家還是有祖父母共居)、食物準備過程、文化習俗等均可以影響健康家庭食物環境的形成。

塑造一個健康的家庭食物環境有益于兒童青少年形成健康的飲食習慣、維系體重在合理的范圍。家庭食物可及性的評價方法較多,目前尚無統一的標準。可及性一般通過問詢父母/監護人是否答應孩子要求買什么類型的食物,或者孩子是否能看到這些食物進行評估。對孩子的體重情況缺乏認識則極易導致孩子出現超重和肥胖的情況。超重父母和子女在家攝入健康食品的數量明顯低于體重正常的父母和子女。另外也注意到,家庭食物環境存在性別差異,父母對男孩比女孩更寬容,允許他們吃不健康的食物,這可能是男孩肥胖患病率較高的原因之一。

共檢索家庭食物環境與兒童肥胖的文獻144篇,其中中文41篇、英文103篇。根據總體要求和排除標準,排除質量低、不符合納入標準的文獻,最終納入8篇文獻作為本研究的主要證據(附圖)。

1.2.3 文獻處理方法 制定文獻信息摘錄表,包括基本信息(作者、發表時間、文獻類型、研究方法、研究例數、研究對象、評判標準)、研究結果信息(研究主要結果、結論)。

對于兒童青少年而言,營養干預的重點在于調整兒童青少年飲食結構模式的同時,適度減少能量攝入,從而達到既保證兒童生長發育,又減輕超重和肥胖危害的目的。雖然目前證據尚不足以證實以肥胖兒童的整個家庭作為干預對象優于肥胖兒童青少年自身為干預對象,但考慮到監護人對兒童青少年飲食、行為因素的塑造及監護人參與對孩子體育活動的促進作用,仍應建議在肥胖干預中把家庭納入整體干預計劃中。

除家庭食物環境外,家庭周圍的食物環境在兒童飲食和肥胖中的作用也不應忽視。兒童肥胖相關性研究發現,售賣健康食物的零售店密度越高,兒童肥胖的幾率越小;反之越高。圍繞兒童家庭和學校的建筑環境特征的研究發現,步行距離內是否存在快餐店對兒童的BMI有顯著影響。采取措施和政策,改善兒童在家附近獲得公共娛樂的機會,減少附近快餐店的集中,可能是促進健康生活方式和減少兒童肥胖的關鍵。

中國和歐盟是《公約》和《京都議定書》重要的參與者,雙方開展氣候合作始于1996年。1996年,歐委會制定《歐盟對華新戰略》,不僅將“推動改善環境和可持續發展戰略”作為歐盟對華四大戰略之一,還討論了推動中國改善環境和可持續發展戰略的領域和手段[5]。2012年簽署的《中歐能源安全聯合聲明》標志著中國和歐盟結成能源消費國戰略合作伙伴關系。2016年,中國和歐盟簽署《中國-歐盟能源合作路線圖》,指出發展可再生能源是中歐能源合作的基礎。

結論:良好的家庭食物環境有助于塑造兒童健康的飲食行為,但其與兒童體重以及超重和肥胖的預防和治療的關聯性尚需缺乏足夠的證據。

說明:本文作者為《兒童肥胖預防與控制指南(2021)》修訂委員會專家組及其團隊成員。《兒童肥胖預防與控制指南(2021)》修訂委員會是由國家衛生健康委疾控局委托、北京大學公共衛生學院牽頭成立,通過對關鍵問題進行循證,以循證結果為依據制定推薦意見并完成《兒童肥胖預防與控制指南(2021)》的撰寫。