小開河灌區挖泥船清淤及遠距離管道輸沙探討

鮑建平,張海霞,郝 浩,張翠萍

(濱州市引黃灌溉服務中心,山東 濱州 256600)

濱州市小開河引黃灌區位于山東省北部、黃河下游左岸,是國家大型引黃灌區,總長94.2 km,設計灌溉面積7.3 萬hm2,設計引水流量60 m3/s,涉及濱州市黃河以北所有縣區,承擔著區域生活、生產、生態用水重任,向濱州市提供重要淡水水源。

1 灌區面臨的突出問題

1.1 沉沙池清淤棄土無處堆放問題

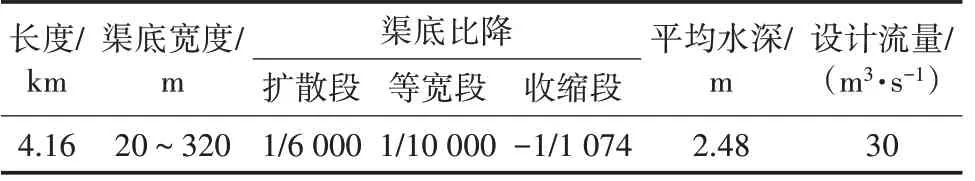

黃河是多泥沙河流,引黃必然引沙。小開河引黃灌區采用大比降、長距離輸沙技術,沉沙池建在距離渠首51.3 km處,采用集中沉沙方式,以挖待沉,由于年年清淤,棄土場堆積了大量泥沙[1]。小開河沉沙池南北長4.16 km,渠底東西最寬處320 m,呈梭形結構,包括上游連接段、擴散段、等寬段和收縮段。上游連接段長度500 m,擴散段長度1 200 m,等寬段長度1 800 m,收縮段長度655 m。小開河沉沙池斷面要素,詳見表1。

表1 小開河沉沙池斷面要素

正常情況下,小開河沉沙池清淤在每年10 月下旬—11 月下旬利用灌區停水間隙進行,主要采用泥漿泵人工清淤,時長約1 月。絕大部分泥漿排放在西南岸500 m 范圍內的清淤棄土場內沉淀晾曬,棄土場面積約30 hm2。1998 年運行至今已堆放清淤泥沙約170 萬m3,平均高度5~6 m,已基本淤滿。2000—2016年,沉沙池年均清淤量約38 萬m3,2018年清淤39.13 萬m3,2019 年清淤52.9 萬m3,2020 年清淤50 萬m3,伴隨灌區用水量的增多,泥沙淤積量越來越大,亟待尋找新的清淤棄土堆放場地。

1.2 灌區引水時間延長與沉沙池清淤的矛盾

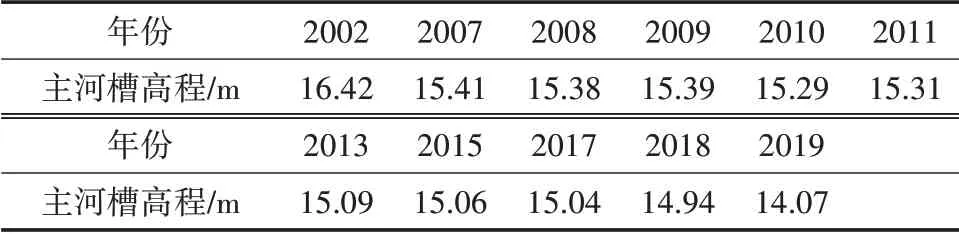

近年來,隨著黃河來水來沙條件發生變化,黃河主河槽下切嚴重,同等流量條件下灌區引水能力降低,引水時間大幅延長。2002—2019 年,位于小開河引黃閘下游約2 km 處的蘭家斷面黃河主河槽平均刷深2.35 m,小開河引黃閘引水能力下降近70%,黃河蘭家斷面河槽高程(黃海高程)成果詳見表2。

表2 黃河蘭家斷面河槽高程成果

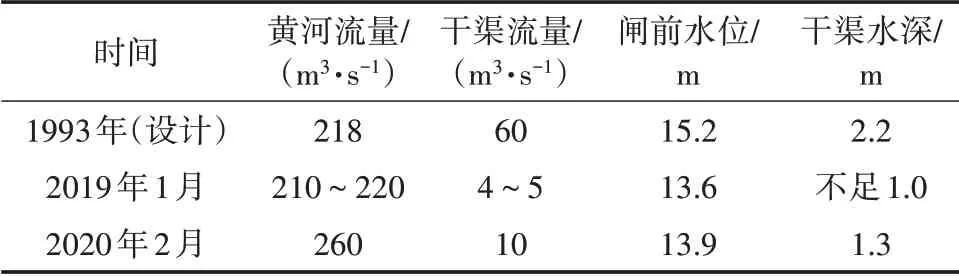

小開河設計流量與灌區現狀流量對比,詳見表3。

表3 灌區設計流量與現狀流量對比

因引水困難,為滿足灌區用水需求,只能采取延長引水時間的方法。2000—2013 年,小開河灌區年均引水時間為125 d,2014 年后年引水時間逐漸增加,2017 年引水時間長達249 d,長時間引水造成沉沙池放空清淤的時間非常有限。隨著灌區用水量增加、黃河水沙條件變化等影響,未來沉沙池清淤量、時長、頻率均會增加,灌區引水與沉沙池清淤的矛盾會越來越突出。

2 探索挖泥船清淤新模式

2.1 挖泥船清淤方案比選

為解決以上兩個難題,小開河灌區開展了利用挖泥船清淤的探索,分別采用了沖吸式及絞吸式挖泥船進行了試驗。

2.1.1 沖吸式挖泥船清淤

沖吸式挖泥船清淤,效果不理想。主要原因有:①沉沙池內淤積泥沙黏性較高,功率小的沖吸船難以沖刷攪動,出泥率低;②經驗不足,沉沙池內水位變化較大,灌區停水時未及時清出足夠深度存水形成“船窩”,導致挖泥船擱淺,無法正常施工。

2.1.2 絞吸式挖泥船清淤

絞吸式挖泥船清淤效果較好,可以順利打出輸水通道,為灌區引水提供保障。絞吸式挖泥船通過絞刀的旋轉,將淤泥挖掘并與水混合成泥漿,再利用泥漿泵將泥漿經管道輸送到清淤棄土場。清淤方案包括以下幾個方面。

(1)清淤范圍。主要為部分沉沙池擴散段,長度約700 m,寬度55~230 m,面積約10.4 hm2,此段為泥沙重點淤積區域,平均淤積深度3 m,在此位置以挖待沉,能有效防止沉沙池入口被淤平,保障灌區正常引水。

(2)相關設備參數。該挖泥船為拼裝式,長20 m,寬6 m,吃水深度0.8 m,采用泰安魯泰泵業生產泥漿泵,功率220 kW,清水流量1 200 m3/h;絞刀直徑1.1 m,功率70 kW,架臂長13 m。泥漿一次運距1 km左右,出泥率10%左右。輸泥管道采用直徑300 mm的鋼管和錦塑軟管結合,封閉性能好,對周邊環境影響小。

(3)清淤棄土場。在小開河沉沙池周邊2 km 范圍內,存在有3處磚窯廠挖掘深坑,利用挖泥船泥漿泵結合管道,一次性輸泥到位。

(4)疏挖方法。采用扇形豎向開挖方法,分條、分塊開挖,根據本工程所采用挖泥船參數,確定分條寬度為20 m,為保障開挖質量,每條之間設置2 m 重疊開挖區,在遠端適當位置設置主樁,利用挖泥船自帶絞盤牽引前進,清淤完成1 條后,再開挖第2 條,1 個斷面換樁1次。

2.2 絞吸式挖泥船清淤相對于人工泥漿泵清淤的優勢

2.2.1 帶水作業,對灌區引水無影響

人工泥漿泵清淤需干槽作業,灌區需要關閘停水,而挖泥船可帶水作業,能有效緩解沉沙池清淤與灌區引水之間的矛盾。

2.2.2 人機少,密閉好,對周邊環境影響小

人工泥漿泵清淤需結合圍堰分區塊施工,并需要開挖清水溝,所需人員、機械多,時間長,對環境影響較大。挖泥船清淤需要人員、機械少,減少了對周圍環境的影響,避免了多套設備施工時挖溝埋管、破壞環境。同時,挖泥船清淤不需要排空沉沙池,一定程度上保護了部分水生動植物,降低了對沉沙池生物多樣性的影響。再者,挖泥船輸泥管道數量少,密閉性好,穩定性高;泥漿泵清淤管線縱橫交錯,排泥管跑冒滴漏現象頻發。

2.2.3 泥漿一次性運送距離遠

人工泥漿泵一次性運距0.5~1 km,而較大功率挖泥船可達2~3 km 甚至更遠。小開河沉沙池周邊2 km 范圍內,有大量廢棄坑塘,若加以利用可節省清淤棄土侵占空間,緩解泥沙無處堆放問題。后期如果加裝接力泵,泥漿運輸距離可達十幾公里甚至更遠[2]。

2.2.4 經濟效益好

挖泥船清淤干擾少,需要人工少,可24 h不間斷施工。粗略計算,泥漿運距1 km 時,采用泥漿泵清淤成本大約為5~6 元/m3,挖泥船不到4 元/m3。

2.3 挖泥船清淤注意事項

(1)根據灌區用水需求,沉沙池水位變化較大,挖泥船要在沉沙池水位較高時進場抓緊施工,將船周圍清理出一定深度存水,防止船體擱淺。

(2)注意水流流速,當流速小于0.5 m/s 時,采用順流開挖;當流速大于0.5 m/s 時,采用逆流開挖[3]。沉沙池引水期間平均流速大于0.5 m/s,采用挖泥船泥漿泵逆流清淤方案,可以提高出泥率。

(3)控制好清淤深度,密切觀察含泥量變化,及時移動鉸刀位置,防止出現超挖。可在絞刀架桿上安裝水尺,隨時觀測并及時調整開挖深度[3]。

(4)注意施工安全。施工區域內岸上、水上都要設置各種警示、提示信號,水上作業要穿好救生衣,注意用電安全,嚴格按照規程布置電纜,注意接頭的絕緣保護,并加強現場操作人員管理培訓。

(5)規范設備養護操作,防止環境污染。大部分引黃灌區為飲用水源保護地,小開河灌區沉沙池還是“國家濕地公園”核心區域,要注意規范操作,特別是添加機械油液時要尤其注意。

3 船泵(挖泥船和加壓泵站)結合遠距離管道輸沙改良鹽堿地探討

第二次全國土壤普查數據顯示,山東省共有鹽堿地59.3 萬hm2,占山東總面積的3.78%。黃河三角洲地區的濱海鹽堿地主要集中在濱州、東營和濰坊市,三市鹽堿地的全省占比超過75%[4],具有極大的開發利用潛力。鹽堿地土壤質地黏重、緊實,結構不良,而黃河泥沙有助于土壤鹽分的淋洗,相對降低土壤含鹽量,增加土壤肥力,對鹽堿土改良效果明顯[5]。自2013年開始,小開河灌區在沉沙池西南岸選取4.33 hm2鹽堿地開展摻沙改良種植水稻試驗,采取無公害管理手段,施用農家有機肥,稻谷產量達7 500 kg/hm2,水稻收割后種植的冬小麥產量達4 500 kg/hm2。2016 年又在“渤海糧倉”選取23 hm2鹽堿地開展摻沙種植小麥試驗,平均畝產提高60%,效果顯著。

濱州、東營兩市引黃灌區眾多,年引沙量巨大,可試點采用挖泥船與加壓泵站結合進行遠距離輸沙改良鹽堿地的探索。“船泵”結合管道遠距離輸沙已經成為一項相對成熟的技術,2006 年在濟南標準化堤防建設中,由吸泥船和三級加力泵站結合,可將泥沙輸送到11 km 外的淤區,單船日輸沙能力可達到3 000 m3以上[2]。小開河灌區沉沙池距最下游的無棣縣北海新區僅30 km,而北海新區有大面積的可利用鹽堿荒地。未來通過管道向黃河三角洲北部鹽堿地輸送黃河泥沙,具有極高可行性。

通過鹽堿地合理摻沙,一是可改善鹽堿土壤理化性狀,達到農業增產增效的目的;二是能夠“水沙齊送”,緩解北部沿海地區淡水資源缺乏現狀,改善生態;三是能進一步拓展城鎮發展空間,確保耕地總量動態平衡,對國家堅守土地紅線、保障糧食安全、促進黃河下游引黃灌區可持續和高質量發展具有重要戰略意義。