晉語五臺片的分音詞與合音詞探究

范宇軒

(蘇州大學唐文治書院,江蘇蘇州 215000)

在晉語區內,尤其是在山西中西部以及北部鄰近中部的地區,以及陜西北部、內蒙古中西部地區內,廣泛存在一種語言現象,即把一個字分成兩個音節來說,或把一些雙音節讀作一個音節。這些被改讀的詞被語言學界稱作分音詞與合音詞,與晉語區人們的生產生活、歷史語音演變以及晉語特有的語法現象息息相關。晉語下分8 個片區,其中五臺片是分音詞合音詞廣泛出現的地域,因此該文將對晉語五臺片的分音詞與合音詞展開詳細分析。

晉語五臺片行政區劃上包括以下市縣旗:山西省——忻府區、定襄縣、五臺縣、原平市、岢嵐縣、五寨縣、神池縣、寧武縣、代縣、繁峙縣、保德縣、偏關縣、河曲縣、靈丘縣、平魯區、朔城區、應縣、渾源縣、陽曲縣;陜西省——府谷縣、神木市、靖邊縣、米脂縣、子洲縣、綏德縣、子長市;內蒙古自治區——杭錦后旗、臨河區、磴口縣、烏海市。受地域限制,筆者未對陜西、內蒙古講五臺片晉語的地區做出調查,文內討論的五臺片方言主要基于山西境內的方言。

1 五臺片分音詞分析

學界對分音詞的概念界定多來自侯精一的定義:“把一個字分成兩個音節來說”[1]。此種解釋方法概括了分音詞這一現象最大的特征,溫端正等學者也持此看法。邢向東則將分音詞表述為一種“前字讀入聲,后字為L 母的雙音節單純詞”[2],認為分音詞是通過“語音手段”分離某一單音詞后而構成的一種特殊詞匯。事實上無論是哪一種定義,都承認分音詞自身“分音”的特點,而且在分音之后,原詞義并未改變。分音詞還被命名為“嵌L 詞”(趙秉璇)[3],這也是有其根據的,因為大多晉語區內的分音詞后一音節的聲母多為邊音[l],趙秉璇的著作主要介紹的是晉中的分音詞,但是聲母為[l]這一點在五臺片中也表現得極為明顯。

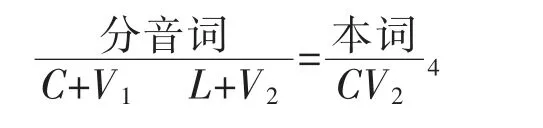

溫端政、侯精一[4]在《山西方言調查研究報告》中指出,分音詞的構造有其固定規律。如果用C 來表示聲母,用V 來表示韻母(用V1V2來區分不同韻母),假設一個詞的聲韻為CV2,其前音節韻母為V1,就可以寫出分音詞的構成公式:

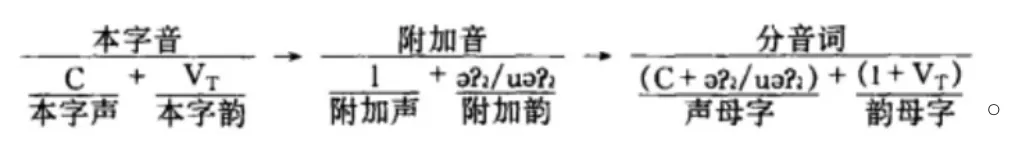

李藍也曾給出過類似的公式。[5]其認為,除了用C 來表示聲母,用V 來表示韻母以外,還可用T 來表示聲調,晉語分音詞構造的一般規律就可以表述為:

上述公式概括的是晉語區內出現的分音詞的一般規律,五臺片的分音詞除了遵循上述規律外,還有著自己的語音、詞匯和語法特征。

1.1 五臺片分音詞的語音特征

由上文中的公式,我們可以看出分音詞語音構造的基本規律,這些規律在五臺片中具體表現為以下幾點。

(1)分音詞前音節的聲母一般為本詞的聲母,且只有本詞聲母為清塞音[p][p’][t][t’][k][k]或清擦音[x]時才會出現分音現象。

比如:薄浪[p?2lɑ?51]——棒 破浪[p’?35lɑ?2]——盤

的撂[t?2li?5]——吊 的溜[t’?35liou2]——提

圪搗[k?2t?53]——搞 窟來[k’uei35lai313]——塊

(該文所列舉分音詞事例用“分音詞”——“本詞”,合音詞用“合音詞”——“本詞”格式表示。該文中所舉事例用同音字代替方言詞匯。)

此外,由于古今語音演變,許多前音節聲母是[k][k’][x]的,本詞的聲母現為[t?][t?’][?]。

比如:圪撈[k?2l?313]——角 窟連[k’uei35lyan35]——圈黑浪[xei35la?51]——巷

(2)前音節的韻母一般為入聲韻[?2]。

山西方言保留了大量的入聲韻,這一特點在分音詞中便體現為,分音詞前一音節的韻母,往往為入聲韻。五臺片分音詞中常見的入聲韻為[?2]。

比如:圪塄[k?2l??31]——埂圪攬[k?2l?313]——稈 圪撂[k?2li?53]——翹

(3)分音詞后音節的聲母一般為[l]。

之前已經提到過,五臺片分音詞遵照分音詞一般規律,其后音節的聲母一般為[l]。

比如:窟來[k’uei35lai313]——塊忽攬[xuo35lan35]——環

(4)后音節的韻母一般為本詞的韻母,其調類一般為本詞的調類。

比如:托孿[tu?2luan35]——團

1.2 五臺片分音詞的詞匯特征

在五臺片中,并不是所有的詞匯都可以分音,出現分音現象的詞匯大概有以下特征。

1.2.1 分音名詞多為重疊式

五臺片方言喜歡用重疊式指稱事物,且重疊情況較為復雜,名詞、動詞、形容詞、量詞、象聲詞都有重疊現象。重疊式與分音詞的結合主要體現在名詞上,多為“ABB”式,比如:

圪撈撈兒——角 忽攬攬兒——環

“角”在五臺片中分音為“圪撈”,一般用來表示角落,但是在日常使用中,并不是單純地用“圪撈”來講角落,而是將詞匯進行重疊,再將最后一個音兒化,用“圪撈撈兒”表示“角”。圓環的“環”在進行分音時也是如此,用“忽攬攬兒”表示“環”。

1.2.2 與不同詞綴相結合

晉語一個很大的語言特征就是喜歡用前綴后綴,在漫長的歷史演變之中,用“前綴”這個特征也與分音詞緊密地聯系在了一起。五臺片中常用的前綴主要有“圪”“忽”“薄”“特”等字,這些字大多表音不表義。在五臺片的方言中,“圪”有兩個基本用法:一是表音,用作詞頭或詞嵌;二是帶有副詞性質,用來表示某一語法意義。分音詞與“圪”的結合大概有以下幾種情況:

(1)構成名詞。

圪塄[k?2l??31]——埂

圪攬[k?2l?313]——稈

圪撈[k?2l?313]——角

這些詞有的前面還能加單音節的名詞或形容詞,成為三音節或四音節名詞,如“土圪塄”,就是“圪塄”,也就是“埂”,加上形容詞“土”構成用來表示土堎子的詞語。

(2)構成動詞。

圪撈[k?2l?313]——攪

圪搗[k?2t?53]——搞

圪撂[k?2li?53]——翹

1.2.3 與“子”尾結合,構成名詞

五臺片方言中存在大量的“子”尾,一般用在名詞后作為名詞的標志,讀作[t?2],這一特征與分音詞沒有實際上的結合,但二者常常用在一起以構成名詞。

比如:玉茭子薄浪[p?2lɑ?51]——玉米棒

“玉米棒”被稱為“玉茭子薄浪”,就是先由“玉米”變為“玉茭棒”,“茭”帶“子”尾,“棒”再分音為“薄浪”構成的。

1.2.4 詞義多與日常生活密切相關

由于分音詞這一類現象主要出現在口語中,所以其所指稱的內容多與人們的生活有著緊密的聯系,同時,內容聯系生活的特點也成為分音詞被廣泛使用的基礎之一。比如:“發抖”的“抖”的分音詞“特擻”、“滾動”的“滾”的分音詞“骨攏”就頻繁出現在人們的口語中。

與人類生活密切相關這一點從“分音詞”的現狀也能看出一二,隨著社會的發展,人們受教育程度提高,越來越多的人開始接受并使用普通話,存在于方言中的分音詞被使用的頻率顯著降低。比如:“刮”的分音詞“郭拉”,曾經經常被用于口語之中,如“把盤子郭拉干凈”,但是近些年來,越來越多的“郭拉”被其本詞“刮”代替了。

1.3 五臺片分音詞的語法特征

1.3.1 詞性多為動詞或名詞,少數為量詞,分音后詞性不變

由于分音前后,詞義改變很小甚至可以說幾乎沒有,所以分音詞的詞性一般情況下與本詞保持一致。

比如:薄爛——絆:分音前后都是動詞,詞義不變

圪塄——埂:分音前后都是名詞,詞義不變

托孿——團:分音前后都是量詞,詞義不變

1.3.2 分音詞與本詞有不同的使用語境

比如:“薄拉”——“撥”,可以說:“別薄拉撥盤子里的菜”,但很少說成“別撥盤子里的菜”。再比如說:“薄爛”——“拌”,溫端政、侯精一所著的《山西方言調查研究報告》就舉過這個事例:

(1)黑夜晚上做上些拌湯疙瘩湯吃哇。

黑夜晚上做上些薄爛湯吃哇。

(2)把菜和面薄爛到一起。

把菜和面拌到一起[5]。

極少數情況下有的分音詞與本詞可以互相替換,比如:“薄來”——“擺”,可以說:“站到隊伍里不要亂薄來”,也可以說:“站到隊伍里不要亂擺”。

2 五臺片合音詞分析

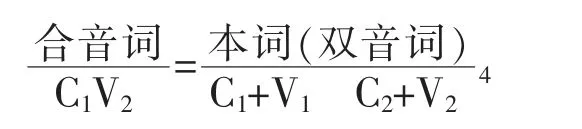

合音詞是指“把雙音節詞合成一個單音詞來說”的詞匯。它的具體構成方法是:取前字聲母,取后字韻母以及聲調進行組合。假設一個詞的聲韻前音節為C1V1,后音節為C2V2,其構成規律用公式表示如下:

相較分音詞,在組成方式上,合音詞存在著極少數的復雜情況;就數量上來說,合音詞在五臺片并不多;就其使用頻率來說,合音詞被使用的次數極高,它頻繁地出現在口語中,是人們日常生活中時刻使用的詞匯。

2.1 五臺片合音詞的語音特征

在語音方面,五臺片的合音詞同樣遵照晉語區合音詞的一般規律,具體來說,有以下特征。

2.1.1 合音詞的聲母一般是本詞前一字的聲母

這一現象最典型的特征是晉語中廣泛存在的“甚”,也就是“什么”的合音,五臺片中也有廣泛使用“甚”。

甚[??n51]——什么

2.1.2 合音詞的韻母一般是本詞后一字的韻母

五臺片中有一個使用頻率極高,使用范圍極廣的合音詞“表”,表示“不要”,事實上,“表”就是“不要”的合音,其韻母便是“要”的韻母。

表[piɑu313]——不要

2.1.3 合音詞往往只有本詞前字的聲母或者只有本詞后字的韻母

由于語音演變及每個詞匯自有特征不同,現存于五臺片中的合音詞往往是只有聲母是本詞前字的聲母,或者只有韻母是本詞后字的韻母。

比如:(疑問代詞)sua——誰家

(人稱代詞)nia——人家他、他們

2.2 五臺片合音詞的詞匯特征

2.2.1 大多合音詞只保留語音形式,沒有文字形態上的留存

在詞匯方面,由于合音詞是由兩個字的音節組成的詞語,所以在表示合音詞時,往往沒有合適的字來表示,這些詞大多只留有語音形式。有一小部分詞保留有通用俗字,比如說指示代詞“tsai”就會在某些地點被寫成“口宰”字。

2.2.2 合音詞常為代詞

合音詞在五臺片中,最為廣泛的應用便為代詞,一般情況下,人稱代詞、指示代詞、疑問代詞中都有存在。

比如:(人稱代詞)nia——人家他、他們

(指示代詞)t??——這個

v?——那個遠指

(疑問代詞)sua——誰家

2.2.3 合音詞常出現在地名之中

五臺片的地名往往有特殊讀音,其中很大一部分便是出現了合音。首先,根據溫端政的論述,地名中的“家”常常與前字合音。

比如:[tu??313?a313tsuε313]6——東石家莊

有些時候,村莊地名會出現同字的情況,這時候就會用合音來區別地名。

比如:[vei53ia42tsuε313]——魏家莊城關

[via53tsuε313]6——魏家莊紫巖鄉

2.2.4 與“子”尾相結合,表稱謂

“子”尾之前已經敘述過,是五臺片中常見的一種后綴,合音詞與“子”尾的結合主要表現為“子”字與“家”字合音,讀作[ta],當[ta]用于丈夫的名字后時,表示其妻子,如李貴ta31——李貴的妻子

2.3 五臺片合音詞的語法特征

五臺片合音詞也與當地方言的一些語法特征緊密結合。

2.3.1 與句中的“行”相結合

五臺片方言里有一個常用的后置詞“行”,讀作[xε],用音調的不同來表示含義的不同,當“行”讀去聲,表示“這里”或“那里”,其前面出現“誰家”時,“誰家”要合音,讀作[sua31]。

比如:夜來誰家[sua31]行嚷架來。(昨天誰家里吵架了。)[6]

2.3.2 用于動詞或動賓詞組后

五臺片方言里有一雙音節詞綴“頓了”,讀作[t?? l?u],用于動詞或動賓詞組后表示“……的時候”,這一現象與合音詞聯系緊密。“頓了”其實應該是“的時候了”四個音節的合音和音變后形成的語音的音譯,音變中突出了“的”和“了”,用來表示一種將來。比如:你走頓了[ts?u214t??53l?u31]叫上我。(你走的時候叫上我。)[7]

3 五臺片分音詞與合音詞產生的原因分析

根據現有資料分析,分音詞產生的原因大約是由于先秦反切語在漢語方言中留存而產生的變體。分音詞的歷史是較為久遠的,在現存的記載中,我們能夠看到宋朝洪邁《容齋隨筆》中有關于“切腳語”的記載:“世人語音有以切腳而稱者,亦間見之于書史中,如以蓬為勃籠,槃為勃闌,鐸為突落,叵為不可,團為突欒,鉦為丁寧,頂為滴預,角為砣落,蒲為勃盧,精為即零,螳為突郎,諸為之乎,旁為步廊,茨為蒺藜,圈為屈攣,錮為骨露,窠為窟駝是也。”[8]這說明在宋朝時,分音詞就已經是廣為人知的存在了。其中的一些詞語,比如:“蓬為勃籠”“團為突欒”到現在還在使用。

根據李藍的研究,在漫長的歷史演變之中,晉語長期處于漢文化的核心區域之內,又由于晉語區的地理位置相對來說較為封閉,故而晉語一方面“基本上能與核心區域的漢語保持同步”,又在某些程度上“保留一些早期漢語的形態”,加之以自身演變,形成了分音詞。有的學者認為分音詞的產生應當是“緩讀分音”(張崇)的結果,所舉事例大概有:

“蒺藜”——薺——《說文解字》:“薺,蒺藜也。”

“孟浪”——莽——《莊子·齊物論》:“天子以孟浪之言,而我以為妙道之行。”[9]

其論述其實也是認為分音詞與先秦時期的反切語有關。同時值得注意的是,分音詞與“反切”注音法應當是兩種現象,因為分音詞在晉語中保留著極高的系統性,是一種“復雜的語音—詞匯—語法現象”,分音前后的詞語需得滿足“語音有關聯”與“詞義一致”兩大要求,而反切顯而易見,只滿足語音的特點,不滿足“詞義一致”的特點。

合音詞產生的原因則可能是為了適應口語交流的需要。合音詞的記載也可以追溯到宋朝,沈括《夢溪筆談·藝文二》中記載:“然古語已有二聲合為一字者,如不可為叵、何不為盍、如是為爾、而已為耳、之乎為諸之類,似西域二合之音,蓋切字之原也。”[10]合音詞的產生也應當與先秦時的用語習慣相關[11]。不過,合音詞也與“反切”注音法不同。合音是為了便于口語交流而產生的語言現象,合音前后語義相同,語音是兩個音節的合音,而“反切”注音法則屬于一種音韻學習方法[12]。

4 結語

我們必須要承認的一點是分音詞與合音詞在我國的其他方言中皆有存在。最廣為熟知的分音詞便是普通話中的“窟窿”,其實就是“孔”分音后得到的詞語。合音詞在普通話中最好的事例應當為“甭”,是“不要”的合音。福州地區的切腳詞也與分音詞有相似之處,云南部分地區的語言也存在著大量的合音現象。

但是,經過仔細考證后,我們可以發現:晉語五臺片中的分音詞和合音詞與普通話及其他方言區中的分音詞和合音詞存在諸多不同,它們與當地的歷史發展、文化演變息息相關,應當屬于一種獨具地方特色的語言現象。

《中國語言地圖集》將晉語從官話方言中獨立了出來,列入了漢語方言十大區之內,但是晉語究竟能不能成為一種獨立的方言,一直是學術界爭議比較大的一個問題。也許從獨特的分音詞與合音詞這個角度來看,晉語應當可成為一種獨立的方言吧。