內鏡下鼓室成形術治療慢性化膿性中耳炎的效果

徐美玲 林金成

福建醫科大學附屬漳州市醫院耳鼻喉科,福建漳州 363000

慢性化膿性中耳炎是一種常見的耳鼻喉科疾病,主要因素是由病菌感染所致,臨床表現為反復的耳內流膿、聽力下降或喪失、耳鳴、疼痛等,其可導致鼓膜穿孔,嚴重時甚至波及顱內產生相應的并發癥,需要及時進行手術治療[1]。傳統的顯微鏡下鼓室成形術常經耳后為切口入路,但其對患者的創傷較大,手術視野較為局限,且預后效果不明顯,難以滿足人們對臨床療效日益增長的需求[2]。近年來,隨著精準醫療觀念的提出與微創技術的不斷發展,創新了一種治療慢性化膿性中耳炎的新型術式——內鏡下微創鼓室成形術,其為慢性化膿性中耳炎的治療提供了新的思路[3]。本研究為進一步探討內鏡下鼓室成形術治療慢性化膿性中耳炎的臨床效果,選取100 例慢性化膿性中耳炎患者進行數據分析。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2019年6月至2021年6月福建醫科大學附屬漳州市醫院耳鼻喉科收治的100 例慢性化膿性中耳炎患者作為研究對象,按照隨機數字表法分為對照組(50 例)和觀察組(50 例)。觀察組中,男27例,女23 例;年齡21~67 歲,平均(36.8±5.7)歲;病程3~240 個月。對照組中,男25 例,女25 例;年齡20~66歲,平均(37.8±5.3)歲;病程3~300 個月。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經過醫院倫理委員會審核批準。納入標準:①所有患者的診斷符合人民衛生出版社《耳鼻咽喉頭頸外科學(第8 版)》[4]中的診斷標準;②所有患者均知情同意。排除標準:①合并其他上呼吸道感染者;②精神疾病、惡性腫瘤及妊娠或哺乳期患者。

1.2 方法

對照組患者采用常規顯微鏡下鼓室成形術進行治療,全身麻醉與常規消毒鋪巾后,取患側耳后0.5~1.0 cm 處作長3.0 cm 切口,逐層掀起外耳道皮瓣、筋膜等,在顯微鏡下行鼓室成形術。

觀察組患者采用耳內鏡下鼓室成形術,全身麻醉與常規消毒鋪巾后,緩慢將耳內鏡置入耳內,在視野范圍下使用鼓膜刀將穿孔邊緣的上皮組織1 周進行環形切除;在外耳道內距離鼓環0.5~1.0 cm 處做6 點鐘至12 點鐘方向環形切口,切開外耳道后壁皮膚,翻起耳道鼓膜皮瓣至鼓環,分離并保護鼓索神經,暴露鼓室,探查聽骨鏈是否完整及其活動度,徹底去除鼓室內的肉芽或膽脂瘤;充分開放前后鼓峽,探查咽鼓管鼓室口,聽骨鏈如破壞明顯,需同時去除砧骨、錘骨,必要時還需去除鐙骨底板上結構。依據聽骨破壞情況可同期進行鼓室成形術、人工鈦聽骨行聽力重建。將耳屏軟骨-軟骨膜置于鼓室及鼓膜殘緣內側用作移植物,用吸收性明膠海綿固定支撐移植物使其緊貼鼓膜殘緣,復位耳道鼓膜皮瓣,完成鼓室成形術。檢查殘余鼓膜與移植物的對合情況,術后均常規應用抗生素治療。兩組患者術后觀察3 個月。

1.3 觀察指標

①比較兩組患者的手術時間、術中出血量及術后疼痛程度,疼痛程度使用視覺模擬評分法進行評價[5],其中0 分為無痛感,10 分表示劇烈疼痛,分數越高表示疼痛程度越重。②比較兩組患者術后的氣骨導差變化程度[6]。于手術前、術后3 個月分別測量兩組患者500、1000、2000、3000、4000 Hz 的平均氣導聽閾值及平均骨導聽閾值(測量時必須使用窄帶噪音掩蔽患者對側耳),得出兩者的氣導-骨導差。在測試期間,需保證測試室內的噪音<30 dB。③比較兩組患者的術后不良反應(術后耳鳴、眩暈、穿孔未愈合)等發生情況。

1.4 統計學方法

采用SPSS 20.0 統計學軟件進行數據處理,計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t 檢驗;計數資料以頻數或百分率(%)表示,采用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

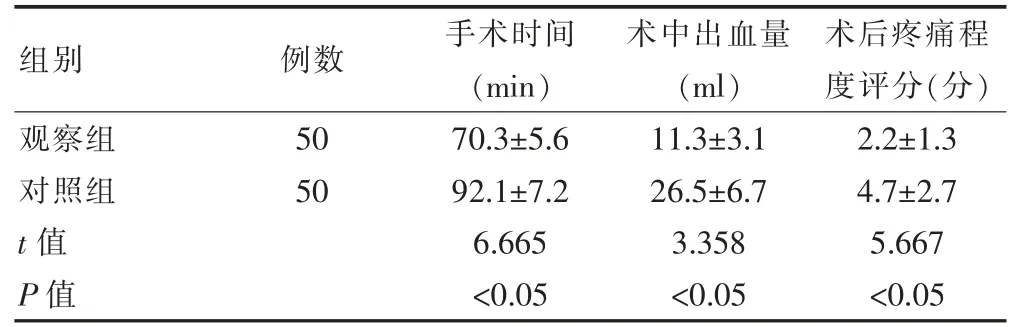

2.1 兩組患者手術指標的比較

觀察組患者的手術時間短于對照組,術中出血量少于對照組,術后疼痛程度低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)(表1)。

表1 兩組患者手術指標的比較(±s)

表1 兩組患者手術指標的比較(±s)

組別 例數 手術時間(min)術中出血量(ml)術后疼痛程度評分(分)觀察組對照組t 值P 值50 50 70.3±5.6 92.1±7.2 6.665<0.05 11.3±3.1 26.5±6.7 3.358<0.05 2.2±1.3 4.7±2.7 5.667<0.05

2.2 兩組患者術前、 術后3 個月氣骨導差變化程度的比較

兩組患者術前的氣骨導差比較,差異無統計學意義(P>0.05);兩組患者術后3 個月的氣骨導差低于術前,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組術后3 個月的氣骨導差低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表2)。

表2 兩組患者術前、術后3 個月的氣骨導差變化程度的比較(dB,±s)

表2 兩組患者術前、術后3 個月的氣骨導差變化程度的比較(dB,±s)

注 與本組術前比較,*P<0.05

?

2.3 兩組患者術后不良反應發生率的比較

兩組患者術后的不良反應(術后耳鳴、眩暈、穿孔未愈合)發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05)(表3)。

表3 兩組患者術后不良反應發生率的比較(例)

3 討論

隨著人們對生活品質的追求及精準醫療的不斷改善,在確保安全有效治療的前提下,人們優先選擇創傷損害小、康復快的微創療法,因此對微創治療的需求也日益提高[7]。近年來,耳鼻咽喉科逐漸創新了內鏡治療手段,內鏡方式能夠讓耳鼻咽喉科醫護們更好地了解和掌握耳部的解剖知識和病理生理概念。研究顯示,內鏡治療可減少耳部創傷,有效地徹底清除病灶,減輕術后瘢痕增生的可能,因此也滿足了患者對耳部手術美觀的要求,也減少了術中出血,縮短了住院日,這些優點和要求進一步帶來了耳鼻咽喉科微創手術的技術創新,體現了其在耳科疾病微創診療與手術中的價值和作用[8]。

本研究中,常規的耳后切口顯微鏡下鼓室成形術對患者的手術創傷較內鏡下治療更大,而且延緩愈合,遮蔽手術視野等。內鏡下鼓室成形術能夠通過內鏡更好地觀察到耳內隱蔽的腔隙、 內壁等解剖結構,可以在狹小的空間里彌補手術視野遮蔽的不足,更充分、更近距離地觀察患處,在不增加創面損傷的前提下,使手術視野更加清晰,在探查細節與角度觀察方面具有獨特的優勢[9-11]。因此,其能夠明顯縮短手術時間,減少術中出血量,減輕術后疼痛程度,更加符合以患者為中心的醫療原則。與此同時,觀察組患者的臨床療效明顯優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。相關研究認為,常規顯微鏡受到狹窄的耳道限制,不能充分地暴露病灶,例如乳突的骨質遮蔽了上、下鼓室及面隱窩等狹小腔隙,導致部分病灶沒有得到徹底清除,進而使慢性化膿性中耳炎的治療效果不理想[12-13];而內鏡可以在不受狹窄的外耳道空間限制下,讓術者獲得更廣泛的手術視野,尤其是在觀察狹小腔隙內的病灶時優勢顯著,避免了不必要的組織損傷,在保護并保留耳內原有的正常解剖結構前提下徹底清除病灶。本研究在治療3 個月后的臨床癥狀、聽閾、術后不良反應等情況再一次證實了內鏡下鼓室成形術治療慢性化膿性中耳炎的臨床效果,更優越地發揮了其臨床應用價值[14-15]。此外,本研究結果還顯示,兩組患者的術后不良反應(術后耳鳴、眩暈、穿孔未愈合)發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05),提示內鏡下鼓室成形術的安全性較為理想。

綜上所述,內鏡下鼓室成形術治療慢性化膿性中耳炎患者能夠有效縮短手術時間,減少出血量,提高患者的聽閾范圍及臨床治療效果,有效避免術后不良反應,值得臨床推廣應用。