中藥熏蒸結合針刺治療周圍性面癱的臨床效果

王 靜 朱 靜 佟蓓蓓 孫靜琳 張宵元 洪婉婉

安徽省亳州市中醫院針灸推拿科,安徽亳州 236800

周圍性面癱又稱周圍性面神經麻痹,臨床常表現為面部肌肉僵硬麻木、眼瞼閉合不全或無力、額紋消減抬眉無力、鼻唇溝變淺或消失、口角下垂、鼓腮漏氣等,其癥狀因主要表現在面部,對患者的生活、社交及工作造成了較大影響[1-2]。周圍性面癱患者由于面部神經小動脈痙攣,導致面神經管內血氧供應不良,形成神經水腫,若不及時干預治療,則會發生脫髓鞘改變,嚴重影響患者預后[3-4]。臨床治療周圍性面癱的方法較多,西醫治療主要有抗病毒類、激素類及營養神經類藥物治療,中醫治療主要有針刺療法、穴位按摩、穴位敷貼、中藥熏蒸等。中醫治療因其具有操作便捷、安全無痛、療效確切等特點而被廣泛應用[5-6]。本研究將中藥熏蒸結合針刺應用于周圍性面癱患者治療中,臨床應用效果較好。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇2018 年6 月至2020 年10 月在安徽省亳州市中醫院治療的80 例周圍性面癱患者為研究對象,按照隨機數表法分為研究組和對照組,每組各40 例。周圍性面癱診斷標準:西醫參考《中國特發性面神經麻痹診治指南》[7]。中醫參考《中華針灸診療規范》[8]中面癱相關標準:發病突然,不能完成皺眉,額紋消失,眼瞼難以閉合,眼裂增大,鼻唇溝變淺或消失,口角下垂并歪向健側。納入標準:①符合上述中西醫診斷標準;②首次患病,病程≤7 d;③單側面神經麻痹,年齡18~65 歲;④配合治療,自愿參與本研究,并簽署知情同意書。排除標準:①由于腦血管病、外傷、手術損傷、格林巴利綜合征等引起的中樞性面癱;②正進行口服抗病毒類、激素類等藥物干預;③合并呼吸系統、心血管等嚴重原發性疾病;④妊娠、哺乳期女性及過敏體質。本研究經醫院倫理委員會批準實施。研究組男29 例,女11 例;年齡20~62 歲,平均(35.60±6.27)歲;病程2~7 d,平均(2.67±0.49)d。對照組男27 例,女13 例;年齡21~60 歲,平均(34.72±6.45)歲;病程2~7 d,平均(2.34±0.55)d。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P >0.05),具有可比性。

1.2 研究方法

對照組采用針刺治療,參考《針灸學》[9]中穴位定位標準,針刺穴位以手、足陽明及面頰局部腧穴為主,取穴如下:陽白、魚腰、絲竹空、攢竹、四白、迎香、顴髎、地倉、頰車、牽正、翳風、合谷、太沖、人中、承漿,選定穴位后,局部消毒,輕淺刺激,得氣后留針20 min,1 次/d,一周治療5~6 次,共治療2 周。研究組在對照組基礎上結合中藥熏蒸治療。中藥熏蒸具體操作方法:①熏蒸方劑為“面癱一號方”加減,藥物包括桂枝15 g、白芍12 g、干姜15 g、大棗15 g、防風30 g、防己20 g、川芎20 g、黃芪15 g、黨參20 g、僵蠶15 g、甘草15 g、制白附子15 g、全蝎6 g。②將方劑沒入水中浸泡20 min,武火沸騰后轉文火繼續煎煮30 min,倒出藥液備用,二次加水煎煮30 min 后倒出藥液,兩次共取藥液500~600 ml。③取智能中藥熏蒸汽自控治療儀(廠家:湖州三洲電子科學儀器廠;型號:XJZE-Ⅱ),將藥液加入治療儀中加熱至霧狀,將汽嘴對準患者面部,保持距離30~40 cm,溫度41~43℃,根據患者面部實際體驗進行適當調整,1 次/d,每次30 min,一周治療5~6 次,共治療2 周。

1.3 觀察指標

患者治療2 周后,分析比較兩組患者臨床療效、面部殘疾狀況及面部神經功能情況。①臨床療效參考H-B 面神經功能評價分級系統[10],將患者面部神經功能恢復情況分為Ⅰ~Ⅵ級,分別記0~6 分,分數越高表明患者面部神經功能恢復越差,其中Ⅰ、Ⅱ級為治愈(面部神經功能完全恢復、癥狀和體征消失),Ⅲ級為顯效(面部神經功能輕微減弱),Ⅳ級為有效(面部神經功能減弱明顯),Ⅴ、Ⅵ級為無效(癥狀和體征無明顯改善)。②面部殘疾狀況,采用面部殘疾指數(facial disability index,FDI)量表[11]進行量化評定,量表分為面部殘疾指數軀體(facial disability index physics,FDIP)功能和面部殘疾指數社會生活(facial disability index society,FDIS)功能兩部分,每個部分均包含5 個問題,每個問題記分0~5 分,FDIP 和FDIS 得分范圍均為0~25 分,分數越低表明患者面部殘疾情況越嚴重,生存質量越低。③面部神經功能,采用Sunnybrook(多倫多)面神經評定系統評分[Sunnybrook(Toronto)facial nerve assessment system score,SFGS]量表[12]進行量化評定,量表包含靜態時域健側比較、與健側相比隨意運動的對稱性、聯動分級三部分,總得分=靜態分+隨意運動分+聯動分,得分范圍為0~100 分,分數越高表明面部神經功能恢復情況越好。

1.4 統計學方法

采用SPSS 21.0 對數據進行統計分析,計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t 檢驗;計數資料以例數和百分比表示,采用χ2檢驗;等級資料采用秩和檢驗。以P <0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組臨床療效比較

研究組臨床療效優于對照組,差異有統計學意義(P <0.05)。見表1。

表1 兩組臨床療效比較[例(%)]

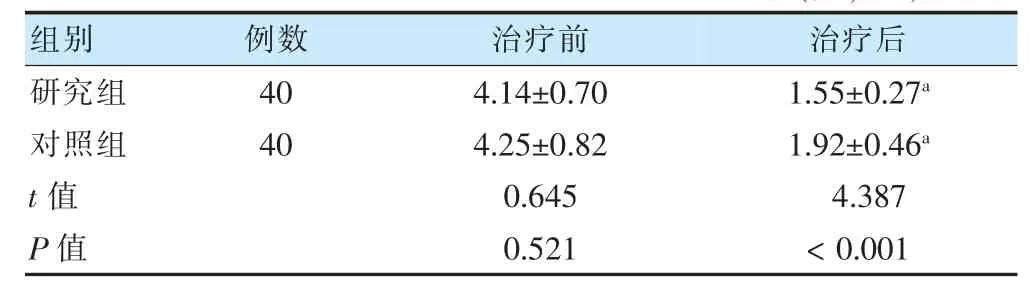

2.2 兩組治療前后H-B 面神經功能評分比較

治療前兩組H-B 面神經功能評分比較,差異無統計學意義(P >0.05)。治療后兩組H-B 面神經功能評分均明顯降低(P <0.05),且研究組低于對照組,差異有統計學意義(P <0.05)。見表2。

表2 兩組治療前后H-B 面神經功能評分比較(分,±s)

表2 兩組治療前后H-B 面神經功能評分比較(分,±s)

注 與本組治療前比較,aP <0.05

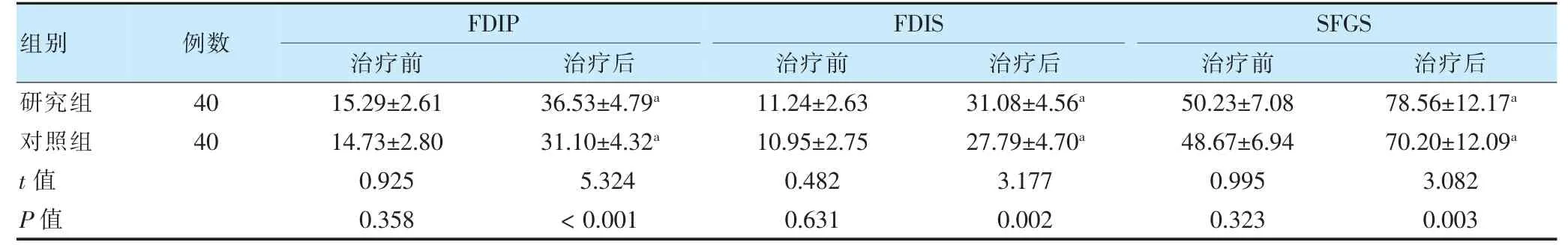

2.3 兩組治療前后FDIP、FDIS 和SFGS 評分比較

治療前兩組FDIP、FDIS 和SFGS 評分比較,差異無統計學意義(P >0.05)。治療后兩組FDIP、FDIS 和SFGS 評分均升高,且研究組高于對照組,差異有統計學意義(P <0.05)。見表3。

表3 兩組治療前后FDIP、FDIS 和SFGS 評分比較(分,±s)

表3 兩組治療前后FDIP、FDIS 和SFGS 評分比較(分,±s)

注 與本組治療前比較,aP <0.05。FDIP:面部殘疾指數軀體;FDIS:面部殘疾指數社會生活;SFGS:Sunnybrook(多倫多)面神經評定系統

3 討論

周圍性面癱在傳統中醫學中歸類為“中風”范疇,根據其表現特點又稱為“面癱”“口僻”“口眼渦斜”等,其病因多為外邪侵襲導致面部氣血運行失常,痰瘀內阻導致面部經脈失常損傷,勞逸不當導致營衛失調、血液虛損,外在風邪侵犯是本病誘發關鍵,內在正氣不足、氣血虛弱是發病的根本,治療上應遵循扶正祛邪、祛風通絡的原則,通過辨證論治以達根治目標[13-14]。中醫治療面癱手段多種多樣,如針刺艾灸、中藥內服外敷、刮痧拔罐、推拿按摩等,安全簡便且效果較好。

有研究發現,兩種治療方法聯合使用,其效果較單一,治療方法更優[15-16]。基于此,本研究將針刺聯合中藥熏蒸應用于周圍性面癱患者臨床治療中探究其治療效果,為臨床應用提供參考。其中,針灸療法是常見的周圍性面癱中醫治療方法之一,針灸治療能夠有效改善面癱患者面部毛細血管收縮舒張功能,緩解面神經缺氧、缺血狀態,促進神經水腫消退吸收,使局部微循環盡快恢復正常[17-18]。針刺還可以刺激面部神經,改善神經抑制狀態,但在針刺過程中要注意力度不宜過重,以輕刺、淺刺為主,若刺激過大,可能會導致面神經興奮異常,破壞或干擾面神經固定生長程序,影響損傷神經修復[19-20]。馬斌等[21]研究發現,針灸治療可有效增強面部左側初級運動區和左側額下回功能連接,對改善難治性周圍性面癱患者面神經功能具有重要意義。中藥熏蒸是一種以熱藥蒸汽為媒介的蒸汽治療方法,藥物煎煮后產生的蒸汽通過皮膚滲透吸收,使藥物直達病所,同時在熱力協同下能夠擴張面部毛孔、加快血液循環,改善面部神經微循環,從而達到解表祛邪、止痛通絡、化瘀活血的作用[22]。中藥熏蒸還可以使面癱患者面部肌肉牽張,使攣縮粘連的組織松解,增強肌纖維收縮功能,改善局部血氧供應[23-24]。

本研究中針灸合并中藥熏蒸治療周圍性面癱臨床療效較好,且患者H-B 面神經功能評分明顯降低,FDIP、FDIS 和SFGS 評分明顯提高,提示該治療方法對患者面部神經功能和面部殘疾狀況的改善程度較好。胡立丹等[25]研究也證實,在針灸治療基礎上加用中藥熏蒸能夠改善面癱患者證候、面部神經功能及殘疾指數,臨床治療效果較好。

綜上所述,中藥熏蒸結合針刺治療周圍性面癱患者療效確切,可明顯改善患者面部神經功能,降低面部殘疾狀況,但本研究樣本較小,有待擴大樣本,進一步探討其應用效果。