發揮評價作用 促進有效聯結

【摘 要】為了確定“創設聯結”的科學區域教學主張能否豐富兒童的科學學習,南京市玄武區科學教師團隊采用以評價導引教學設計的方式,將教學評融為一體,讓學和教的過程變成評的過程。這樣的方式不僅能有效改進教學,還能促進聯結發生,提升學生科學學習質量。

【關鍵詞】小學科學;創設聯結;評價

【中圖分類號】G623.6? 【文獻標志碼】A? 【文章編號】1005-6009(2022)01-0016-03

【作者簡介】袁洋,南京市長江路小學(南京,210018)教師,一級教師。

課程、教學和評價是影響學生學習最重要的三個外部因素。如果我們試圖對課堂產生影響,就必須將課堂當作一個整體,整體考量課程、教學和評價。因此,“創設聯結,讓科學豐富兒童”(以下簡稱“創設聯結”)的科學區域教學主張要想有效落地,除了發揮課程與教學的作用,評價也是不可忽視的一環。這里的評價,并非傳統意義上教學完成后的評價,而是發生于教學之初并與教學過程裹挾向前,為了促進有效聯結而進行的評價。下文,筆者結合南京市玄武區科學教師團隊的教學實踐,分析在小學科學課堂中以評價導引教學,促進聯結發生需要聚焦些什么。

一、以終為始——“帶學生到哪里去”

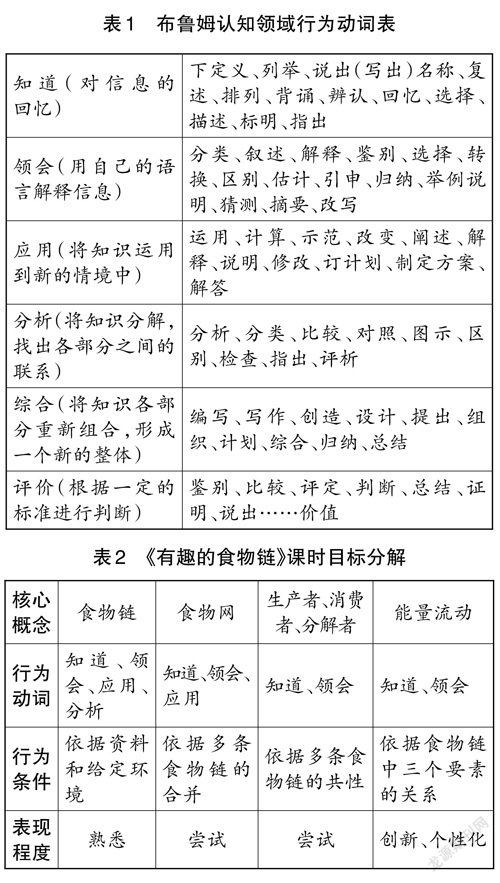

評價導引的教學設計提倡教師先設計學習目標,即想清楚“帶學生到哪里去”,這是一種以終為始的逆向設計思路。當然,目標并非憑空設定,對小學科學學科而言,目標設定的根本依據是課程標準以及科學大概念。但這些目標是上位的、長期的,顯然不適宜具體操作。因此,教師需要將目標轉化為清晰的、可操作的、外顯化的、可評價的預期學習結果,包括目標所表現出的學習行為也要納入設計范疇。這就要求教師在設計目標時,進行準確分解和拓展。布魯姆的教育目標分類學啟示我們,任何教學目標的陳述必須有兩個成分:一是知識,用名詞陳述;另一個是認知過程,用動詞陳述。如果一個目標中只有學生的活動或認知過程的陳述,而沒有要學習的知識,無論學生如何體驗,其教學都是無效的。具體到實踐層面,準確設計學習行為可以參考布魯姆的認知領域行為動詞表(見下頁表1)。

如在蘇教版《科學》六上《有趣的食物鏈》一課中,南京市長江路小學韋萍老師就采用以終為始的方式設計教學的預期結果和學習行為。她根據具體學習內容回溯課標中的核心概念以及科學大概念,基于目標分類學的行為動詞,精準定位“帶學生到哪里去”(見表2)。

目標分解后可形成課時目標:(1)學生個體能夠指出并描述游戲情境中的食物鏈和生物之間的關系,通過輔助資料的分析,在其他自然環境中完成食物鏈的辨認和正確書寫。(2)學生通過對比和歸納多條食物鏈的共同點,領會食物鏈中生產者、消費者和分解者之間的關系。(3)學生能在游戲中感知動物通過吃與被吃建立能量流動的聯系,在了解生產者、消費者和分解者之間關系的基礎上,嘗試畫圖設計生物之間的能量流動模型。以上設定的課時目標更加具體化、可視化。有了以上目標,教師就能明確學生學習的預期結果以及評價學生學習的方式。

二、追根溯源——“學生在哪里”

如果說“帶學生到哪里去”是學生要抵達的終點,那么,“學生在哪里”則是這趟學習之旅的起點。起點的位置決定教師創設的聯結從哪里發生。

1.創設適切情境,有效聯結學生前概念。

在蘇教版《科學》四上《常見的巖石》一課中,教師基于教學目標設計了一個學習情境:因為廚房裝修,學生需要從四種巖石中選擇適合用作廚房臺面的巖石。師生對話如下:

師:老師家里在裝修,現在廚房臺面要選材料。設計師提供了幾種樣品:大理巖、花崗巖、砂巖、石灰巖,它們都是常見的巖石。你們能幫我選一選嗎?

生1:選硬一點的。

生2:砂巖有氣孔,我覺得不適合做臺面。

生3:我選大理巖,它光滑一點。

師:你們覺得用作廚房臺面的巖石需要堅硬、光滑,還有其他要求嗎?

生:可能還要美觀一些。

師:還有其他要求嗎?

全班沒有反應。

從對話可以看出,學生表達的廣度和深度都有限,這表明絕大多數學生對此情境無感,也說明學生生活經驗和科學概念的聯結并沒有如預期般發生,其原因是教師沒有弄清楚“學生在哪里”。“為廚房選擇臺面”這樣的情境雖然來自真實生活,但卻難以觸發學生的興趣點。此外,由于學生的知識有限(對四種巖石的認知幾乎空白),導致情境與學生學習的起點沒有產生有效聯結。由此可見,創設聯結的基礎一定是對學生先前經驗和概念水平的準確評估。只有這樣,教師設計的學習情境才能與學生產生聯結,只有情境與學生產生聯結才能引發學生的認知沖突,才能激發學生的學習內驅力。

2.設計評估方式,準確定位學習起點。

評估“學生在哪里”的過程,就是教師通過一定的方式來了解學生的生活經驗和概念水平的過程,這些方式包括觀察、測試、讓學生畫思維導圖或概念圖、非結構性訪談等。

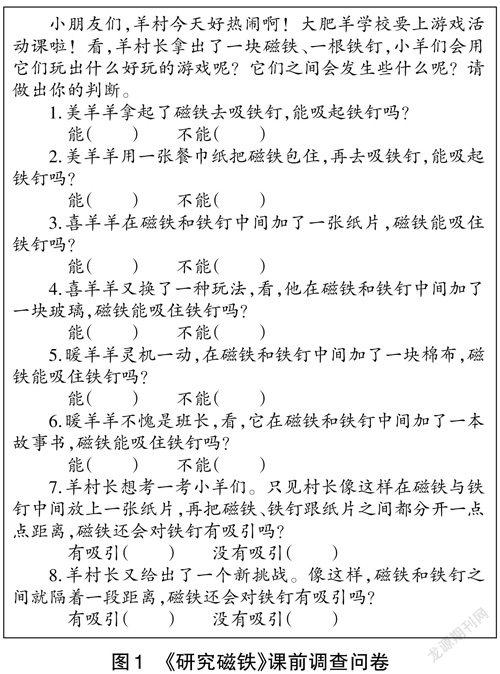

在教學《研究磁鐵》一課前,教師通過信息化手段結合問卷調查的方式,評估學生的學習起點。為了了解學生關于磁鐵性質的概念水平,教師設計了前概念普測問卷(見圖1)。評估結果表明,絕大多數學生知道磁鐵可以吸鐵質的物品,知道磁鐵可以隔著其他東西吸鐵,但不知道隔著空氣也能吸鐵。評估工具的介入幫助教師全面了解了學生對于磁鐵概念的認知,為后續教學打好了基礎。

三、信而有征——在“如何到那里”的過程中收集證據

教學目標的達成不能靠運氣。通過對學生學習軌跡的分段取證,證明各階段目標的達成是教學設計中至關重要的環節。因此,評價導引的教學設計還需要在學生“如何到那里”的過程中收集證據。

1.設計表現性任務,增加評價的維度。

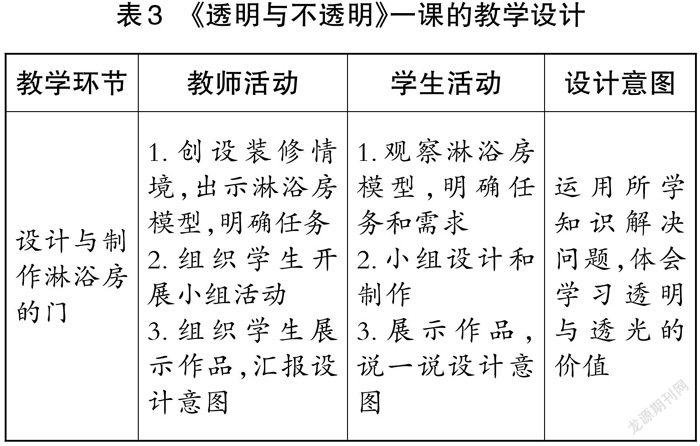

設計表現性任務或活動,把學生的實際表現或表達作為評價的主要內容,可以幫助教師確定聯結是否發生,從而評估學生的概念發展和遷移情況。如在新編蘇教版《科學》二上《透明與不透明》一課中,教師設置了一個給帶燈的淋浴房設計門的表現性任務,教師通過學生設計、畫圖、 表達、制作等行為,評價其概念發展和遷移情況,具體安排見表3。

高質量的表現性任務或活動一般都具有明確的核心目標、真實的情境和預期的學習表現形式。在以上案例中,學生面臨表現性任務時,有充分展示自己的想法和做法的機會,教師評價學生的方法和路徑被拓寬了,保證了評價的有效性。

2.設計評價指向的活動,拓寬生生評價的廣度。

“創設聯結”的科學區域教學主張倡導構建學生個體與學習群體的聯結。因此,在收集評價證據的過程中,教師可以設計一些有評價指向的問題,鼓勵學生互評,如:你小組伙伴的想法是什么?你覺得他說得好嗎?好在哪里?你有沒有想補充的?此外,教師還可以設計促進學生個體聯結的活動,如組內推磨式評價(1號評價2號,2號評價3號,以此類推,直到最后一位評價1號),促進學生個體與群體的聯結。

以上做法能讓學生通過自己的反思以及與同伴的交流互動,弄清學習的近期目標和長期目的,知道應以怎樣的態度和動機進行學習,應該采用什么樣的學習策略,如何判斷自己學懂了沒有,并及時調整自己的學習目標、方法和計劃。學習過程即評價過程。

帶學生到哪里去,學生在哪里,如何帶學生到那里去,這是教學中的三個基本問題。對于該問題,玄武科學教師團隊經過探索和實踐認為:應當將這三個問題放在一起進行整體性思考,用評價導引教學設計,教師首先思考基于目標的評價任務并對學情進行評估,再規劃教學活動。這樣的方式,不僅能有效改進教學,還能促進聯結的發生。

【參考文獻】

[1]王少非.促進學習的課堂評價[M].上海:華東師范大學出版社,2019.

[2]陳剛,皮連生.從科學取向教學論看學生的“核心素養”及其體系構建[J].湖南師范大學教育科學學報,2016,15(5):20-27.

[3]教育部基礎教育課程教材專家工作委員會.義務教育小學科學課程標準解讀[M].北京:高等教育出版社,2018.

[4]姜培. 初中學生電路電流前概念及其轉變的行動研究[D].桂林:廣西師范大學,2010.

3999500589265