云南省產業結構調整與就業結構動態關系研究

羅文倩

摘要:經濟的高質量發展離不開產業結構的調整優化,在技術進步與消費升級換代的背景之下,云南產業結構的調整與就業結構的優化變得復雜。文章在對云南省產業結構變動趨勢、就業概況分析的基礎上,構建了由就業彈性系數、第一產業增加值占比、第二產業增加值占比和第三產業增加值占比四個變量組成的VAR模型,對云南省改革開放40年來產業結構調整與就業結構之間的動態關系進行研究。

關鍵詞:產業結構;就業結構;就業彈性系數;VAR模型;脈沖響應分析

一、引言

產業結構與就業結構是兩大重要結構問題。從產業結構方面來看,我國當前的產業結構已經從第一產業或第二產業主導的格局轉化為以第三產業為主導的產業結構,產業結構升級引導著產業發展的方向;從就業結構來看,三大產業對于勞動力的需求不同,進而對于市場勞動力的吸納能力也不同,產業結構的調整與就業結構的優化值得探討。東部、中部、西部的經濟發展水平存在一定程度的差異,對于國家層面產業結構調整的路徑未必適用于處于不同區域的省份。云南地處西南邊陲,屬于欠發達省份,也是通往南亞東南亞的重要樞紐,其產業結構調整的方向雖然與經典產業結構理論描述的一致,但在技術進步與消費升級換代的背景之下,云南產業結構的調整與就業結構的優化變得復雜。習近平總書記2020年1月19日至21日考察云南時,圍繞推進云南高質量跨越式發展對云南提出了更高的要求,他強調云南要堅持新發展理念,推動經濟高質量發展。而經濟的高質量發展離不開產業結構的調整優化,因此研究產業結構調整與就業結構的動態關系對云南實現經濟的高質量跨越式發展具有重要意義,同時也能為欠發達省份的產業結構調整提供參考依據。

二、文獻綜述

關于產業結構與就業結構的理論研究,早在17世紀,W.Petty發現產業中心將隨著經濟的發展由有形生產轉向無形生產。C.Clark(1940)基于W.Petty的研究提出了著名的配第-克拉克定理,表明三次產業勞動力收入的不同會使勞動力在產業部門間流動,由低收入產業部門流向高收入產業部門。Kuznets(1971)提出了庫茲涅茨法則,即新興部門的產值和就業比重呈上升趨勢,傳統部門的產值和就業比重呈下降趨勢。

近年來國內學者對產業結構與就業結構的實證研究主要集中于對二者之間協調性與互動機制的研究。關于產業結構與就業結構協調關系的研究,丁海燕(2017)在對廣東省產業結構與就業結構協調性演進趨勢進行分析的基礎上,基于Moore值和灰色關聯分析測算廣東省就業的滯后時間,發現廣東省就業結構的調整速度與全國平均水平相比要更緩慢。孫晴等(2019)從三次產業的就業彈性、結構偏離度以及比較勞動生產率三個維度,研究了二者之間的協調性,認為第三產業對就業的吸納能力最強,協調性最強。關于產業結構與就業結構互動機制的研究,宋士云等(2015)運用就業彈性系數分析我國產業結構對就業結構的影響,通過將我國就業結構與國際水平作比較,分析就業結構調整對產業結構的影響。

大多研究都聚焦于國家層面或者是重點區域經濟地帶,而云南省地處西南邊陲,與東部和中部地區的資源稟賦和經濟發展程都有一定差別,因此本文的研究具有一定的必要性和可行性。此外,國內外學者對于產業結構與就業結構的衡量指標與模型構建都十分豐富,這為本文的研究分析提供了可借鑒的基礎。

三、云南省產業結構調整與就業概況

(一)云南省產業結構變動趨勢

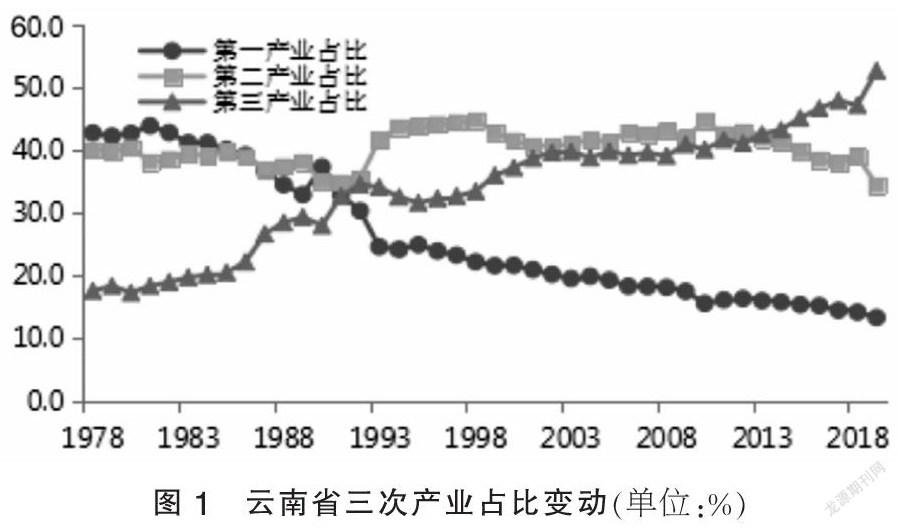

為了更清晰的觀察云南省三次產業結構的變動趨勢,根據《云南統計年鑒》中三次產業占GDP比重的歷年數據繪制云南省三次產業占比變動圖,如圖1所示。云南省第一產業占比不斷下降,第三產業占比整體處于上升狀態,從1978年到2019年提高了35.2個百分點。1992年第三產業占比首次超過第一產業占比,2013年第三產業占比首次超過第二產業占比。云南省產業結構的格局發生了實質性的變化,由第一產業主導的“一二三”產業結構轉變為由第三產業主導的“三二一”產業結構。

(二)云南省三次產業就業概況

產業結構的調整和變動也相應的影響著三次產業就業的變化情況,由圖2可知,云南省三次產業就業人數的占比變化趨勢與云南省產業結構的變動趨勢相吻合。總體而言,云南的第一產業吸納了大量的勞動力,而第二產業雖然在2013年之前一直處于主導地位,但其就業占比在近20年里一直都低于第一產業和第三產業,這與歷史初期第二產業就業人數基數較小有關;第三產業雖然已成為主導產業,但其就業占比并非最大。云南省就業結構由改革開放初期的“一二三”結構轉變為現在的“一三二”結構,就業人口主要集中在第一產業。

由圖3可知,云南省第一產業的就業增幅改革開放40年來,都處于相對穩定的區間,沒有較大的波動,這也是當前第一產業就業占比依然較大的一個原因;第二產業與第三產業就業增幅的變化趨勢大體一致,第二產業和第三產業就業增幅在改革開放初期較大,這與大量勞動力的流入有關,在2000年以后增幅也有提高,這與先進技術與高端人才的引進相關,也與經濟大環境相關聯;現階段第三產業的就業增幅要高于第一產業和第二產業,這與云南省產業結構調整的趨勢相一致。

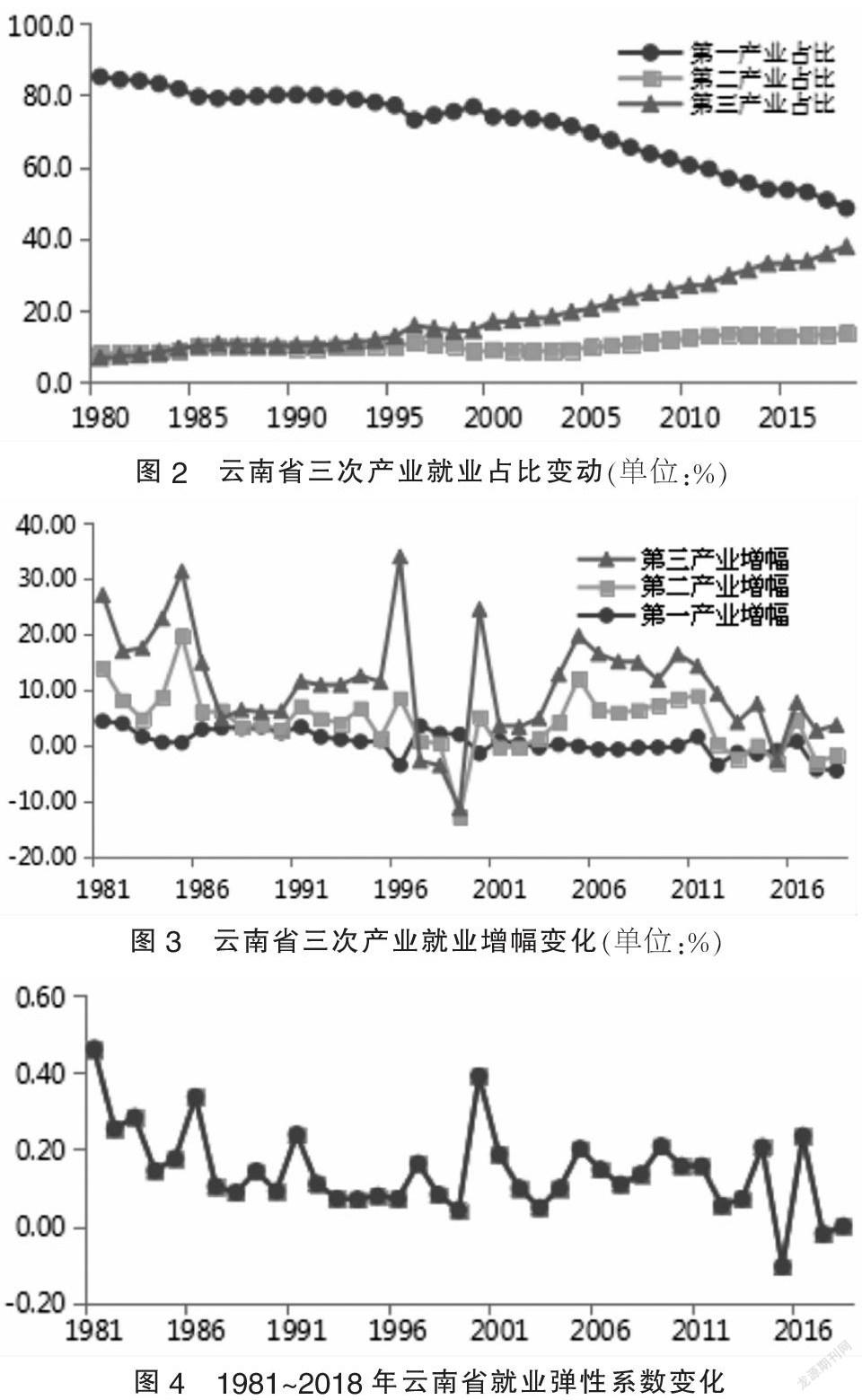

(三)云南省就業彈性分析

就業彈性系數不僅能反映就業人數絕對數量的增加,也代表了對就業的吸納和拉動能力。根據云南省1981~2018年的就業增長和GDP增長數據可以計算出相應的就業彈性系數,1981年以來云南省就業彈性系數的變化趨勢見圖4。云南省大多年份的就業彈性系數值都大于0,說明經濟增長對于就業的影響較強,產業對于新增勞動力有較強的吸納能力,2015年云南省的就業彈性系數小于零,相比其他時期,這一時期世界經濟處于深度調整階段,國內經濟“三期疊加”,經濟增速放緩,云南省經濟下行壓力加大,同時期云南自然災害頻發,先后經歷了地震、洪澇、滑坡、泥石流、干旱等自然災害,對云南省經濟整體發展也造成了一定影響。

四、實證分析

(一)數據和模型

結合上述分析,選取產業增加值占比,即產業增加值占GDP的比重作為衡量產業結構的指標,三次產業增加值占比分別用P、S、T表示;選取就業彈性系數(E),即就業人數增加率與GDP增長率的比值作為衡量就業增長的衡量指標。根據數據的可得性,本文實證分析的數據樣本區間為1981~2018年,其中GDP數據來自中國國家統計局,云南省就業人數和云南省產業結構數據來自《云南統計年鑒》(2019)。

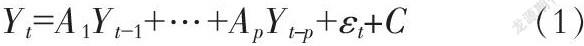

本文選取向量自回歸模型(VAR模型),來分析云南省產業結構調整與就業增長之間的動態關系。P階VAR模型的表達式為:

Yt=A1Yt-1+…+ApYt-p+εt+C(1)

其中,Yt是k維內生變量向量,p是滯后階數,樣本個數為t,εt是k維擾動變量,C是k維常數向量。

(二)變量的平穩性檢驗

對原始數據第一產業增加值占比(P)、第二產業增加值占比(S)和第三產業增加值占比(T)三個指標分別取對數,得到LNP、LNS、LNT,并對E、LNP、LNS、LNT這四個變量進行單位根檢驗以判斷是否為平穩序列,結果顯示四個變量均為平穩序列,檢驗結果見表1。

(三)構建VAR模型

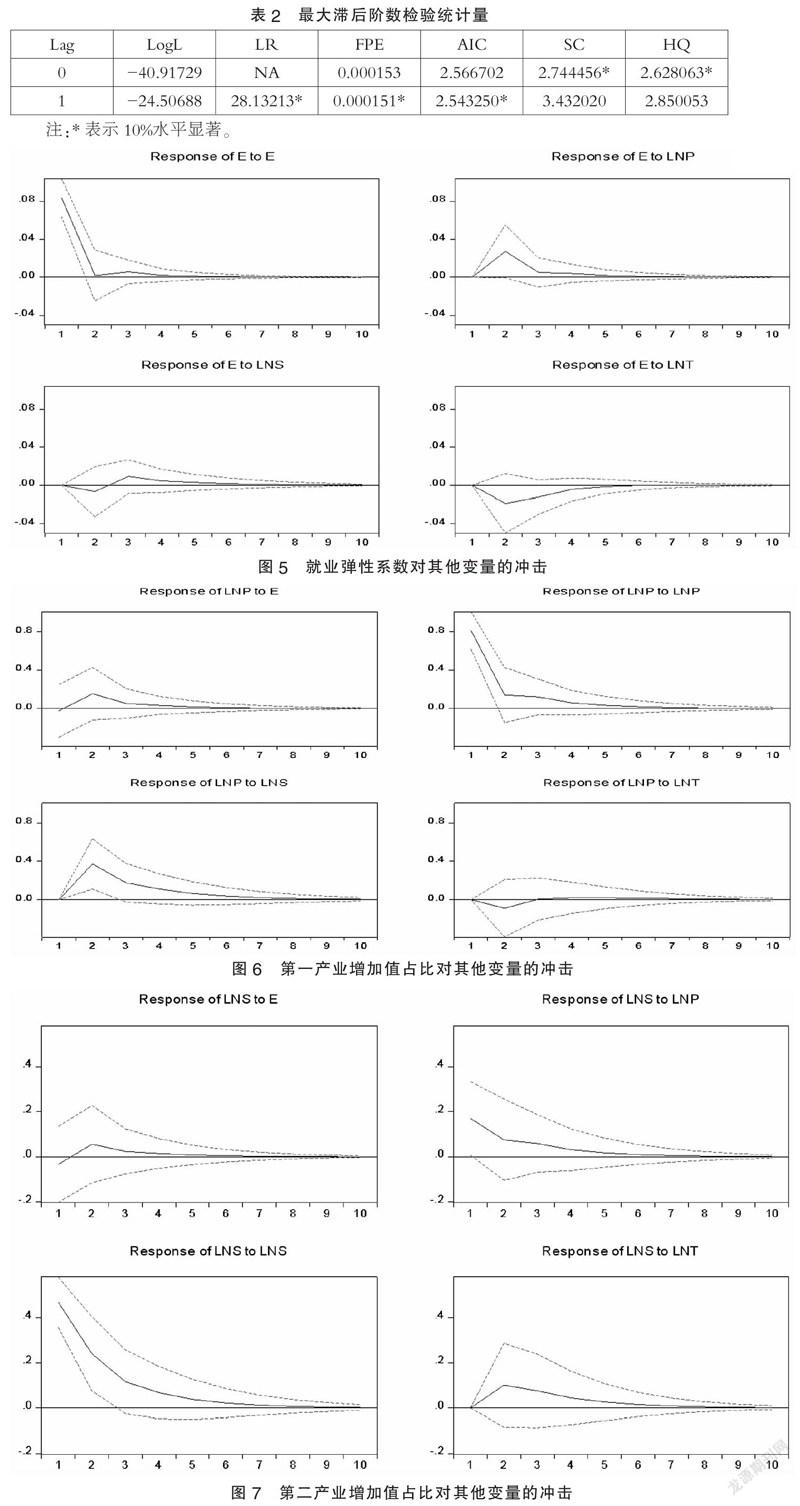

為確定VAR模型中的滯后階數,運用LR、FPE、AIC等進行檢驗,檢驗結果見表2。在考慮模型自由度的條件下,根據檢驗結果,將此模型的最大滯后階數定為1,建立VAR(1)模型,其中關于變量E的參數估計結果如下:

Et=0.035653LNPt-1-0.002799LNSt-1-0.063283LNTt-1+0.068347(2)

該估計結果表明,云南省第一產業增加值占比的提高會正向的帶動其就業彈性系數值的增大,第二產業增加值占比和第三產業增加值占比的提高對就業彈性系數的影響是反向的。

(四)脈沖響應分析

為了分析E、LNP、LNS和LNT之間的動態關系,繪制出脈沖響應函數。由圖5可知,當給第一產業增加值占比一個正向的沖擊時,就業彈性系數的值先快速上升又下降,最后趨于零,就業彈性系數的值一直不小于0,因此云南省第一產業的發展在短期內會增加就業,對就業有較強的拉動。當給第二產業增加值占比一個正向沖擊時,就業彈性系數的值短期內下降,且為負值,在第2期達到最小值,然后開始平穩上升為正值,在第8期時穩定在0附近。當給第三產業增加值占比一個正向沖擊時,就業彈性系數的值先下降再回升,第2期的值最小,且為負值,在第3期之后在0值附近波動,并趨于穩定,因此,在短期內云南省第三產業的擴張對市場的就業拉動不明顯,長期內對就業有一定的吸納能力。

由圖6可以看出,第一產業增加值占比對就業彈性系數的響應數值在第5期之前一直都大于0,在第6期之后趨向于0值,第一產業增加值占比對于第二產業增加值占比的響應數值一直為正數,在第8期之后趨于0,而對于第三產業增加值占比的響應數值,前2期都在下降,且為負值,第3期開始達到0值,并趨于穩定狀態。

由圖7可知,對于就業彈性系數給出一個正向的沖擊時,第二產業增加值占比在第1期為負值,并緩慢上升,第二期達到最大值且為正值,又緩慢下降,在第5期趨于穩定;對于第一產業增加值占比給出一個正向沖擊時,第二產業增加值占比處于緩慢下降的狀態,在第7期趨于0;對于第三產業增加值占比給出一個正向沖擊時,第二產業增加值占比在第2期達到最大值,第8期趨于0。

由圖8可知,第三產業增加值占比對于就業彈性系數的脈沖響應值在前2期為負值,并緩慢上升,最后在第2期趨于0;第三產業增加值占比對于第一產業增加值占比的脈沖響應值在前2期為正值,并緩慢下降,從第2期開始趨于穩定;第三產業增加值占比對于第二產業增加值占比的脈沖響應值在前5期都為正值,并緩慢下降,從第6期開始趨于0。

(五)方差分解

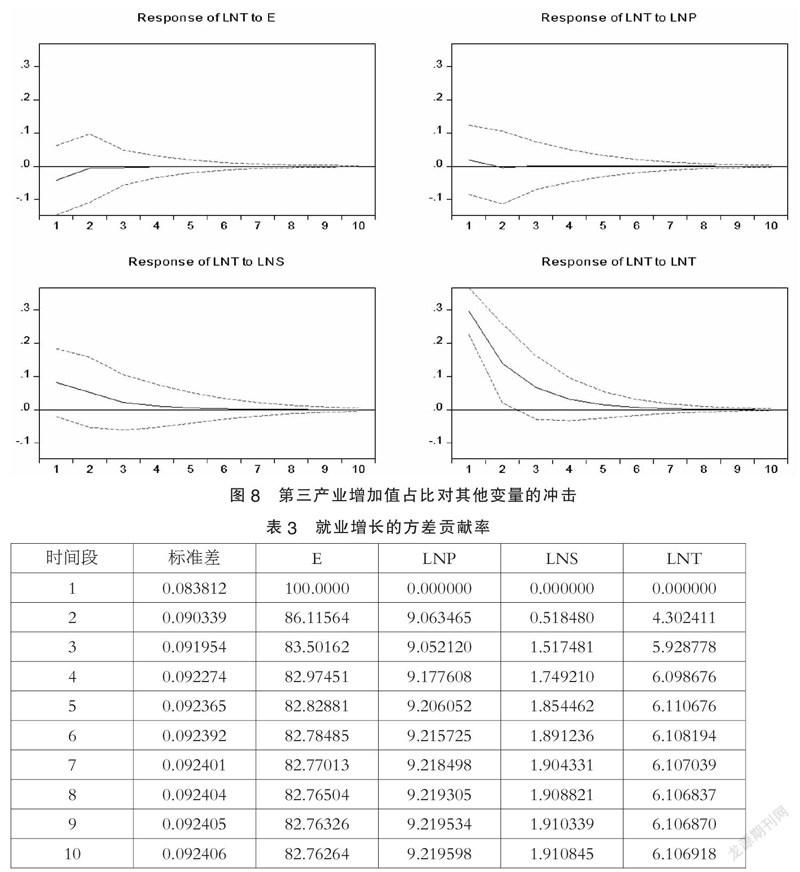

在不考慮就業彈性系數自身貢獻的情況下,長期來看,第一產業增加值占比的貢獻率最高,第二產業增加值占比的貢獻率最小。E的變動中,9.06%~9.22%的波動可由第一產業增加值占比的波動來解釋,0.52%~1.91%的波動可由第二產業增加值占比的波動來解釋,4.30%~6.11%的波動可由第三產業增加值占比的波動來解釋。總的來說,第一產業增加值占比對就業彈性系數的沖擊最大,對就業彈性系數的影響更強。

五、結論與建議

(一)研究結論

VAR模型脈沖響應分析的結果顯示,產業結構的調整對就業結構的影響存在滯后性,第一產業的擴張對于就業的吸納能力在短時間能有較大的提升,在長期內又會逐漸減弱;第二產業和第三產業的擴張在短期內對就業的吸納能力下降,但隨著產業的調整與技術升級,勞動力水平的提高,長期內對于就業的拉動能力又逐漸恢復并提升;三次產業之間存在相互促進的影響,第一產業的擴張對于第二產業和第三產業有正向影響,第二產業的擴張對于第一產業和第三產業有正向影響,但第三產業的擴張對于第一產業的擴張有輕微的負向影響。方差分解的結果顯示,云南省第一產業增加值占比和第三產業增加值占比對于就業彈性系數的貢獻度較大,第二產業增加值占比對就業彈性系數的貢獻度最小。

(二)政策建議

1. 發揮特色優勢,推進高原特色農業現代化

云南地處云貴高原,相比東部和中部地區,這里山地多、良田少,土地較為貧瘠,傳統農業不具有較大優勢,在傳統農業的基礎上結合自身特色,適度規模的養殖與種植,打造云南特色農業品牌,例如楚雄州和德宏州的“摩爾農莊”和“后谷咖啡”,爭取將花卉、茶葉、核桃等產業培育為國際知名品牌,同時,將農業與第二產業相結合,利用先進技術與機器提高耕種與收割效率,推進高原特色農業現代化,將農業與第三產業中的旅游業相結合,開發旅游產品,培養產業發展的新業態和新動能,進而實現一二三產業的深度融合。

2. 培養專項人才,滿足產業人才需求

產業結構的調整不僅要考慮產業的發展情況,還要考慮經濟基礎、市場環境、人才質量是否與產業結構相適應。第二產業對于技術和專業度的要求較高,每一次技術升級與更新換代都有相應的人才需求,但市場人才又與產業的勞動力需求不匹配,因此培養專業型人才,有針對性的為產業升級換代儲備人才,能夠增強產業結構和就業結構的協調性。對于產業人才的培養,政府、企業與高校聯合培養人才,在高校開設相應的實踐課程,讓高校人才真正做到理論與實踐相結合以便更好地與需求對接;同時,政府部門可以出臺相應的人才引進政策,對掌握高精尖技術的人才給予生活補貼,對聘用單位給予稅收補貼,從而引進省外及國外優秀人才。

3. 提高產業競爭力,打造“旅游強省”

云南省的第三產業主要是旅游業,而旅游業的發展一定程度上能夠帶動餐飲、住宿、娛樂等行業的發展,從而能促進第三產業對就業的吸納。云南是全國少數民族最多的省份,具有豐富的民族文化底蘊,地處邊境,毗鄰越南、老撾、緬甸,擁有豐富的旅游資源和區位優勢。提高第三產業特別是旅游業的競爭力,一方面要合理開發各地州的特色旅游資源,形成地州的特色“名片”,比如大理與麗江的古城特色要有區分度;同時,要加大對基礎設施的投入,提高交通便捷度,帶動偏僻地州的旅游業發展,改善城市面貌,推進鄉村旅游的發展,形成鄉村特色旅游;另一方面,要提高旅游服務質量,對旅行社業務的開展做到動態監督,規整旅游市場的亂象,從而增強自身在全國乃至全球的旅游競爭力,打造“旅游強省”。

參考文獻:

[1]克拉克.工業經濟學[M].原毅軍,譯.北京:經濟管理出版社,1990.

[2]庫茲涅茨.各國的經濟增長[M].常勛,譯.北京:商務印書館,1999.

[3]丁海燕.就業結構與產業結構的協調性分析——基于廣東數據的實證研究[J].現代管理科學,2017(04):91-93.

[4]孫晴,韓平,丁瑩瑩.三次產業的就業彈性、結構偏離度與比較勞動生產率協同研究[J].統計與決策,2019,35(10):129-133.

[5]宋士云,許冰.中國產業結構與就業結構的互動關系及就業政策研究[J].產業經濟評論,2015(04):28-43.

[6]郭宇航,孔微巍.產業結構升級對就業結構影響效應研究——以北京市為例[J].哈爾濱商業大學學報(社會科學版),2020(03):117-128.

(作者單位:廣東財經大學金融學院)

1919500783255