基于“1+5”階段性整合式臨床醫學專業研究生醫學統計學課程教學模式構建*

長治醫學院公共衛生與預防醫學系(046000) 曹文君 石 嫣 饒華祥 郭崇政

臨床醫學的發展是以臨床科研的發展為前提,而臨床科研設計的科學性是以統計學知識為基礎。就臨床醫學專業研究生而言,醫學統計能力是其開展臨床科研的重要工具之一[1],統計知識的掌握是其選題設計、數據分析及論文撰寫等方面的根本保障。醫學統計學強調理論與實踐的綜合應用,但這門課程相對枯燥,概念抽象難以理解,學生掌握難度較大。而鑒于專業研究生的特殊性,集中上課的時間僅3個月,理論授課課時一再壓縮,有限的課時里,學生對統計知識點掌握不透徹,掌握程度參差不齊,普遍存在教與用缺乏銜接導致學不能致用的現象[2]。此外,在一項對研究生的研究發現,97.08%的學生希望醫學統計學教學中更強調研究設計和科研思維的培養[3]。因此,有必要對臨床醫學專業研究生的醫學統計學課程進行整合,貫穿科研設計與論文撰寫的始終,以期提升其分析解決問題的能力,培養其科研思維意識,促進醫學研究生人才培養目標的實現,進而更好的服務于臨床。

醫學統計學實施階段式教學的必要性

階段式教學模式[4]是一種高效的教學模式,其關鍵是在于設計科學合理的教學方案和教學計劃,并可根據學生的學習情況對教學方案進行調整,能夠對學生在學習過程中遇到的問題進行針對性的解決,使其掌握更多知識并能加以合理運用,提升學生的學習效果。近年來,階段式教學被廣泛的應用于臨床帶教、護理學教學等方面,且實踐證明提升了教學質量和學生的綜合素質,均取得了良好的效果[5-6]。

臨床醫學生在研究生階段除了掌握必備的臨床知識和技能之外,也始終以科研論文課題的推進為著力點,課題的推進需要醫學統計知識的支撐,而統計分析也不能脫離實際的科研背景[7]。實踐證明,教師“講授”、學生“接受”這種單向的教學模式下學生自主學習意識不強,對統計知識掌握不扎實,導致理論知識與實際應用脫節[8],有且僅有3.8%的碩士研究生認為自身醫學統計能力較好[9]。在科學研究中,學生對醫學統計學的應用存在缺乏完善的科研設計方案、對數據的清理不重視、數據統計分析方法選用不當、統計理論與實際應用不銜接等問題[10]。如果按照傳統教學方法進行教學,學生的學習質量和學習效果依舊不佳,隨著科研課題的推進依舊不能解決其存在的臨床實際問題。而目前醫學統計學常用的教學方法如線上線下混合教學[11-12]、翻轉課堂[13]等,均存在一定局限性。因此,為了進一步解決上述問題,提高醫學統計學的教學效果,提升學生醫學統計的能力,本研究將階段式和課程融合教學法應用于研究生的醫學統計學課程。

“1+5”階段性整合式教學新模式的構建與實施

嚴謹的臨床科研項目在項目實施的各個階段都離不開醫學統計學的應用。科研設計、數據收集清理、數據分析、結果解釋,各個環節都體現著統計學的理論和方法[10]。本研究以醫學統計學為核心,以學生臨床科研進程為主線,以其臨床科研存在的統計問題為導向,根據臨床醫學專業研究生教學的特殊性(33個月臨床輪轉培訓)及人才培養目標的必要性,提出了“1+5”階段性整合式醫學統計學課程教學新模式。

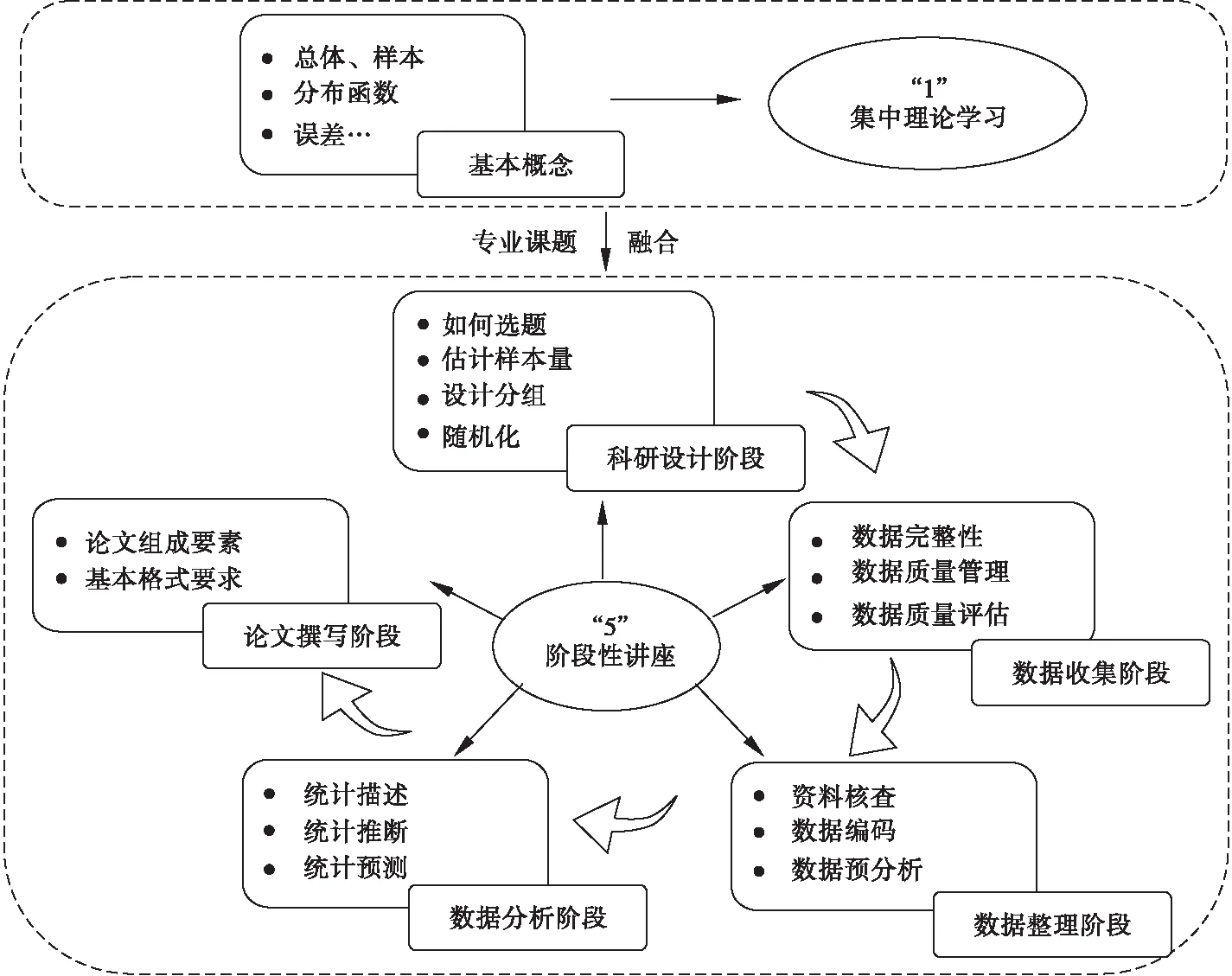

本項目按照科學研究的具體步驟將授課內容和時間進行融合后再合理分配,其中,“1”為集中理論學習,“5”為5個階段,圍繞學生研究課題的推進,橫跨整個研究生期間,分5階段進行科研設計、數據收集、數據整理、數據分析、論文撰寫的講座,以實現教學資源的最優整合和學生獲得的學習效果最優化,最終提升專業研究生的創新意識、科研水平和解決實際問題能力。具體模式框架見圖1。

“1”集中理論學習,共36學時,基于超星學習通平臺,采用線上與線下相結合的方式進行授課。課前,授課教師在學習通的每個知識單元下,分別建設預習資料、測試題、自學參考資料、討論話題等資源模塊,上課前推送給學生,并告知其課程的教學目標。課中,學前測試摸底,針對知識點發布測試題,了解學生預習情況;教學內容結合學生前測的情況,以重點以及核心知識點為主,并總結歸納,引導學生反思總結。課后,針對課堂內容進行課后檢測,促使學生查缺補漏并提供拓展資料,導出下一章節的內容。“集中學習”主要以講授基本理論知識為主,旨在培養學生統計思維能力。

“5”階段,分為科研設計階段、數據收集階段、數據整理階段、數據分析階段、論文撰寫階段,根據學生研究課題的需求和分類,每個階段進行2~3次專題講座培訓,形式多元化,如分組討論、案例分析、專家講授等。

本項目以“不同治療方案的2型糖尿病患者院外遵醫行為的比較”臨床研究為案例,開展“5”階段的實證檢驗。科研設計階段以專家講授為主,內容包括如何選題、如何確定研究對象、樣本量的估算、隨機化原則、分組設計以及對照組選擇等;選題講授從“臨床醫學研究”、“慢性病防治”、“2型糖尿病患者治療”、“糖尿病患者遵醫行為影響因素”,逐級深化,逐步遞進。數據收集階段以學生分組討論、師生互動討論為主,內容包括問卷設計、問卷調查與回收、質量控制等;以“2型糖尿病患者院外遵醫行為”為主題進行問卷設計,講座前由學生自行分組討論初步形成條目池,講座中由專家、教師與學生共同商討修訂問卷條目,最終形成包含個人基本資料和2型糖尿病患者院外遵醫行為調查表兩部分的問卷。問卷調查與回收階段,將學生自由組合為若干個調查小組,統一組織培訓和問卷調查,對在問卷調查過程中出現的問題給予即時反饋和指導,最后共發放問卷535份,剔除填寫不完整的21份問卷,回收有效問卷514份。數據整理階段以案例分析為主,內容包括數據清洗、數據預分析等;講座中,以上一階段收集的數據為例,詳細講解如何運用SPSS錄入數據,包括處理數據、計算變量、篩選個案、處理缺失值等。數據分析階段以案例分析與分組討論為主,根據“1”理論學習掌握的知識點,討論分析“糖尿病患者院外遵醫行為”此案例的數據類型、設計類型;將研究對象根據不同糖尿病治療方案分為口服藥物治療組(n=284)、胰島素治療組(n=84)和口服藥物胰島素聯合治療組(n=146)。串講單因素分析、多因素分析的理論知識及上機操作如何實現,如何解讀輸出結果等。論文撰寫階段結合上一階段數據分析的結果,以論文的構成要素、框架格式為基礎進行講解;并結合相關文獻舉例,將理論知識轉化為具體的、實用的寫作方法;同時,講座中也融匯了“1”階段學到的基本概念、基本理論和基本方法,有針對性地為學生解決課題中涉及到的統計相關問題。最終,在“1+5”階段性整合式教學模式指引下,學生們掌握了常用醫學統計學方法,順利完成論文初稿的撰寫;得出口服藥物治療2型糖尿病患者的遵醫程度低于其他兩種治療方案的患者,2型糖尿病患者的遵醫行為影響因素在不同治療方案人群中存在差異的研究結論。

圖1 “1+5”階段性整合式教學新模式概念圖

“1+5”階段性整合式教學新模式的評價

“1+5”階段性整合式教學模式以學生課題的研究進程作為主線,授課時間為軸,將授課內容貫穿其中。這一教學模式打破傳統的集中授課教學模式,圍繞學生課題的推進,能將統計學理論知識與實踐有效的結合,培養學生理論聯系實際認識問題、解決問題的能力;強調學生“知識、能力、素質”并重[8],注重學生統計學知識的掌握、統計分析能力的提高及科學研究素養的提升。

以教學改革為牽引,創新評價體系,建立形成性評價和終結性評價相結合的評價體系。采用靈活多樣的評價方法,進行多階段、分階段上機考核制度[14]。考核內容上多圍繞解決實際問題,培養學生統計思維、數據分析和結果解釋的能力,以保證科研活動的順利開展。對于該教學方法也建立反饋制度,通過問卷調查和日常交流充分了解學生的學習興趣、學習效率、自主學習能力、學習態度等多方面內容以反饋教學效果。

筆者對該教學模式進行初步嘗試,在教學實踐中發現,這一模式能激發學生主動思考,主動解決實際問題的能力。根據課題的進程,學生能夠將實際科研問題與統計知識相融合,體現實際應用的科學性和嚴謹性,達到學以致用的教學目的;加強了師生互動、生生互動,學生會主動與教師溝通其目前存在的問題,尤其是在數據整理和數據分析階段,不僅在實踐中鞏固了課堂上的理論知識,教師也會根據學生的反饋,對其知識點掌握不足之處,調整教學計劃,體現了以“學生為主體,教師為引導”的教學理念;在教學中,以“1+5教學模式的優勢與不足”為主題,與臨床醫學專業研究生座談,學生普遍反映在這一模式下學習興趣較高,積極性較強,統計知識掌握系統條理,較好地輔助其臨床科研問題的推進,這進一步驗證了此教學模式的教學效果。

小 結

“1+5”階段性整合式教學模式,將統計學理論與科研實踐有機結合,醫學統計學貫穿科研設計與論文撰寫的始終,從研究設計到資料的統計分析乃至科學結論的得出,都為醫學研究的科學性起到保駕護航的作用,并使科研工作更加嚴謹、科學和高效,為研究生人才培養方案的實施和人才培養目標的實現奠定了基礎。階段式教學模式在醫學統計學中的應用,為進一步解決當前統計學教學存在的問題提供了新的思路和解決方法。但接下來有待以臨床專業研究生為研究對象,對“1+5”階段性整合式醫學統計學課程教學新模式進行終結性評價,查缺補漏,改善不足,為該模式的進一步推廣與開展提供更精準的導向和方案。