基層兒科醫師對標準化病人知曉程度與培訓需求分析

阮瑜,任康軼,何振丹,涂金偉,丁媛,劉俊宏

(1.重慶醫科大學附屬兒童醫院體檢部,重慶 400014;2.重慶醫科大學附屬兒童醫院日間外科,重慶 400014;3.重慶醫科大學兒科學院外科教研室,重慶 400014;4.國家繼續醫學教育基地,重慶 400014)

標準化病人(Standardized Patients,SP)是指經過標準化、系統化培訓,能夠形象、穩定地扮演病人真實臨床狀況的健康人或患者,具有模擬病人、評估者、教學指導者三重功能。這種模式由美國南加州大學 Howard Barrows 于1963年開發的第一例標準化病人創立發展而來[1],在發達國家被廣泛應用于醫學教育和醫生執照考試。20世紀90年代,標準化病人被引入我國,并在國內醫學院校中開展試點[2]。標準化病人作為一種有效的教學和評價模式,近年來在國內的醫學教學和考核中得到普遍推廣。本研究通過調查基層兒科醫師對標準化病人的知曉程度和培訓需求,探索適合基層兒科醫師培訓的教學方法,以期轉變現行的教學模式,提高基層醫師解決實際問題的能力。

一、資料與方法

(一)調查對象

研究選取2020年9月~2021年2月在重慶市各區(縣)級醫院、社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院工作的基層兒科醫生作為本次調查對象。

(二)調查內容

調查內容包括基層兒科醫師的性別、年齡、學歷、職稱、醫院級別、從事衛生工作時間、對標準化病人知曉程度及培訓需求等情況。

(三)調查方法

在文獻研讀的基礎上,自制“重慶市基層兒科醫師對標準化病人知曉程度與培訓需求調查表”。本研究共發放問卷230份,收回問卷219份,問卷回收率為95.2%。根據標準(問卷填寫有疏漏和問卷中連續出現20個以上相同選項)對回收的問卷進行篩選,剔除無效問卷共4份,剩余有效問卷215份,問卷有效回收率為93.5%。

(四)統計學分析

利用Excel 2013軟件對篩選后的回收問卷有效數據進行整理錄入,再使用SPSS 22.0統計軟件包進行統計分析。計數資料以例數和所占百分比表示。采用Pearson χ2檢驗,分析基層兒科醫師對標準化病人了解程度的影響因素。P<0.05認為差異有統計學意義。

二、結果

(一)基層兒科醫師的基本信息

被調查人員中,女性165名,占76.7%,男女比例為1∶3.3。40歲以下人員152名,占70.7%。本科及以上學歷者193名,占89.8%。初中級職稱177名,占82.3%。區(縣)級醫院共141人,占65.6%。從事衛生工作時間10年以上者113名,占52.6%。

(二)基層兒科醫師對標準化病人知曉程度和培訓需求情況

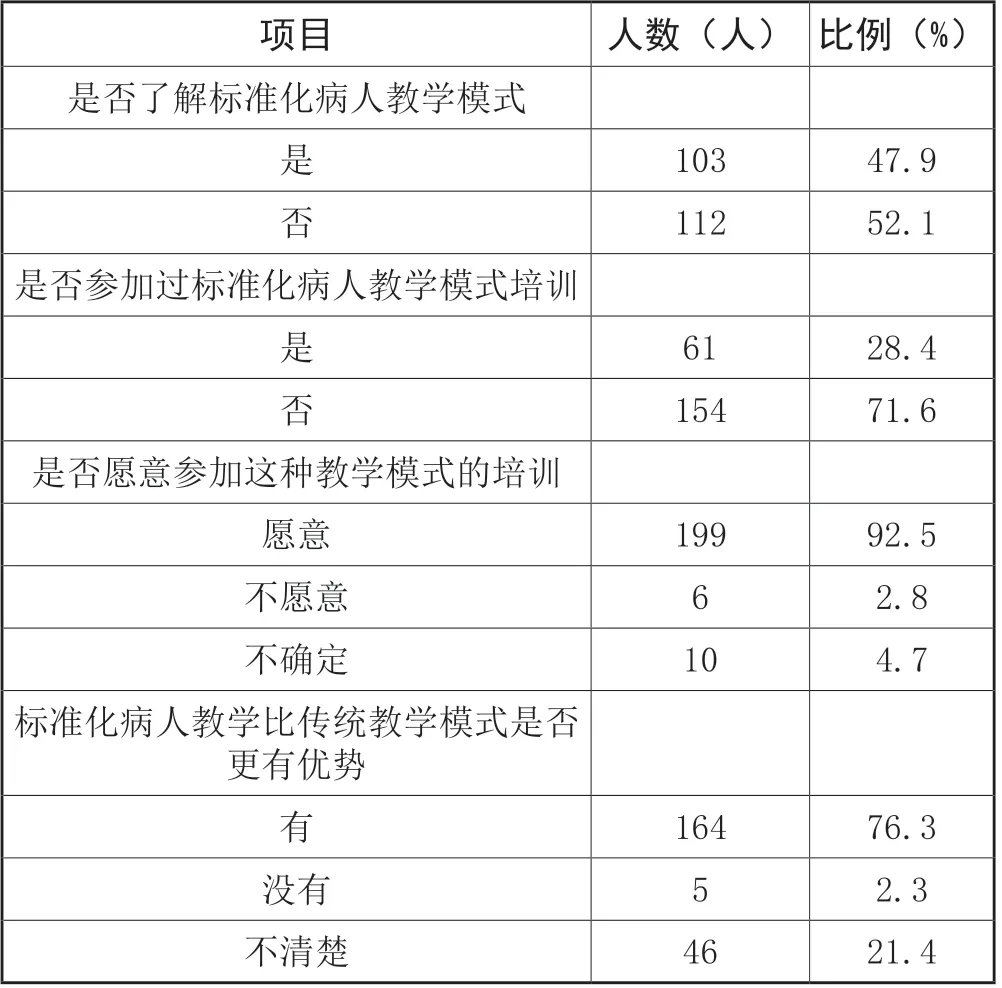

在215名基層兒科醫師中,103人(47.9%)了解標準化病人教學模式,僅61人(28.4%)參加過標準化病人教學模式培訓。92.5%的基層兒科醫師愿意參加這種教學模式的培訓。在關于“標準化病人教學比傳統教學模式是否更有優勢”的問題中,76.3%的基層兒科醫師認為“有”優勢,21.4%認為“不清楚”,2.3%認為“沒有”優勢,見表1。

表1 基層兒科醫師對標準化病人知曉程度和培訓需求情況(n=215)

(三)標準化病人教學在基層兒科醫師診療培訓中的作用

87%以上基層兒科醫師認為標準化病人教學在兒科診療培訓中能有效激發學習興趣,培養臨床思維能力,提高專業知識水平、實踐技能水平、醫患溝通能力、團隊合作能力及自主學習能力,節省患者資源、克服患者不合作。其中,排名前3位的分別為“提高專業知識水平”(占97.7%),“培養臨床思維能力”和“提高實踐技能水平”(均占96.3%),“激發學習興趣”(占95.3%),見表2。

表2 標準化病人教學在基層兒科醫師診療培訓中的作用[n(%)]

(四)基層兒科醫師對標準化病人了解程度的單因素分析

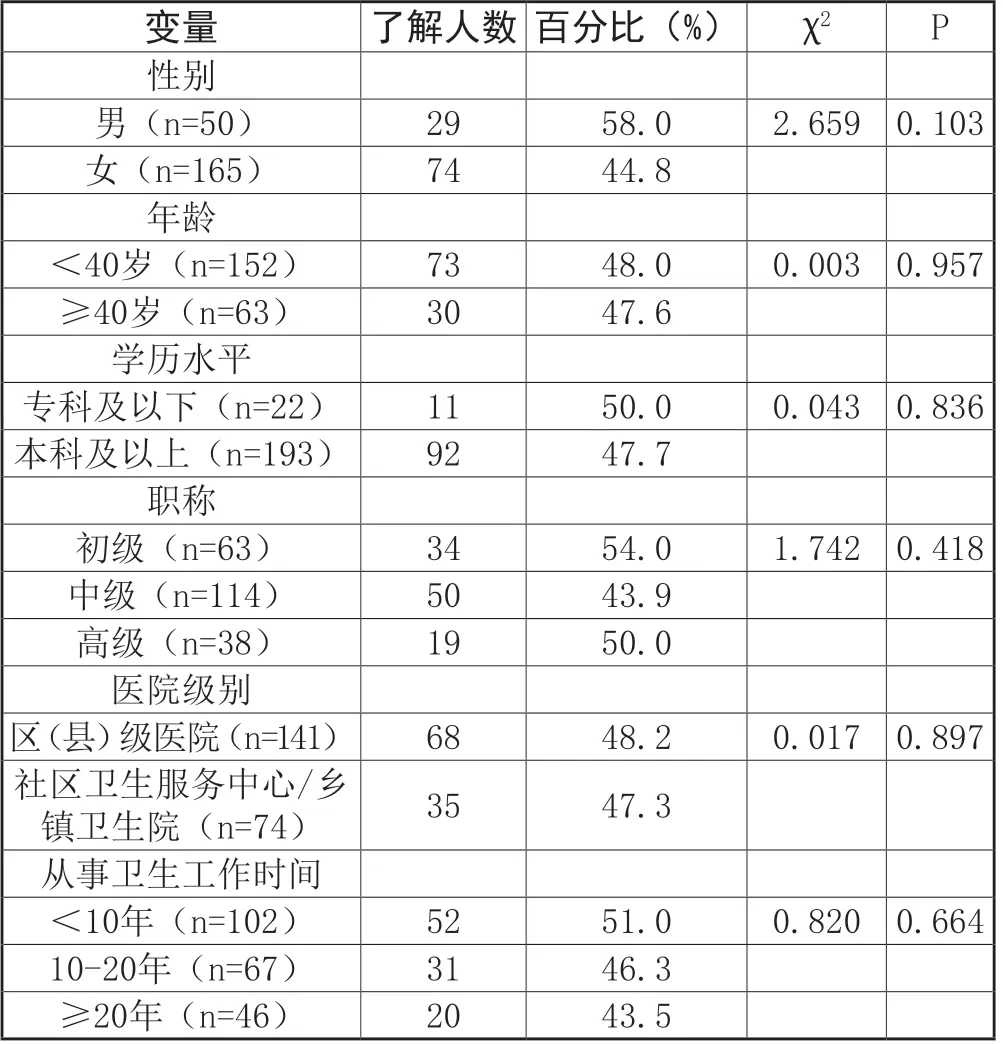

分析基層兒科醫師對標準化病人了解程度的影響因素,結果顯示,不同性別、年齡段、學歷、職稱、醫院級別、從業時間之間無明顯差異(p>0.05),具體見表3。

表3 基層兒科醫師對標準化病人了解程度的單因素分析

三、討論

標準化病人(SP)是一種有效的教學及評估方法,目前在美國、加拿大、日本等發達國家被廣泛應用于醫學教育和醫生執照考試。許多健康相關學科(醫學、藥學、護理學等)都納入了SP,用于醫學生的技能訓練和能力考核。隨著科技的發展,甚至出現了虛擬標準化病人等新型模式[3]。1991年,SP教學模式被正式引入我國,經過20年的推廣與發展,我國的部分高校和醫院具有SP資源并投入使用,SP教學方法也在醫學教育中廣泛應用,內容涉及臨床診斷教學、問診考核到特殊臨床場景展示、醫患溝通技能培養等方面[4-6]。SP模式應用于基層醫師培訓的研究較少。有文獻報道[7],社區全科醫師的醫患溝通能力可以通過SP短期教學提高,因此認為SP在社區醫患溝通能力教學中的應用值得推廣。本研究發現,在被調查的基層兒科醫師中,了解SP教學的占47.9%,僅28.4%參加過SP教學培訓,表明基層兒科醫師對SP知曉度不高,接受過SP教學培訓的人數較少。另一方面,92.5%的基層兒科醫師愿意參加SP教學培訓,可見大家對這種新的教學模式相當感興趣。所以,在開展基層兒科醫師培訓活動中,應積極推廣應用SP教學。

傳統的醫學教學以理論授課和臨床實習為主,SP作為一種標準化的教育培訓方法,結合了臨床實踐與理論,緩解了臨床教學資源的緊缺;且其具有反復操作性、培訓多元化、資源豐富化、考核工作性、利用教師針對性教學等優勢,能培養學生正確的臨床思維,提高臨床診療技能,鍛煉醫患溝通能力,有效減少醫患沖突的發生[8]。本研究發現,76.3%基層兒科醫師認為SP比傳統教學模式更有優勢。單一的SP教學方式難以支持教育教學實踐的全部內容,其結合以問題為基礎的教學法(PBL)、以病例為基礎的學習(CBL)、網絡授課等其他教學模式,在臨床教學中更具優勢[2,9-11]。因此,在基層兒科醫師培訓中,SP教學應與現有教學模式相結合,呈多樣化、系統化發展,以提高基層醫師培訓效果。

SP可根據預先設定的劇本,模擬病人的表情、動作、語言甚至特殊情緒,表現疾病的典型癥狀及體征。學生可對SP進行反復問診和體格檢查,達到掌握問診及體格檢查技能,提高醫患溝通能力的目的,并可進行自我評估。教師通過相關系統對學生進行評估,并可根據SP的反饋意見調整教學方案,有針對性地進行重點、難點教學[12]。目前,國內的各項研究也表明,SP應用于臨床教學中,能有效激發學習興趣,培養臨床思維能力,提高專業知識水平、實踐技能水平及醫患溝通能力[8,13]。劉暢等[8]通過回顧國內SP在臨床醫學教學中應用的相關文獻,發現SP的應用不同程度提高了學生成績、實踐操作能力以及教學滿意度和學習積極性。韓冰等人[14]的研究發現,采用SP進行全科醫師轉崗培訓,能夠在一定程度上提高全科醫師的人文素養與技能操作水平。在我們的調查中,95%以上基層兒科醫師認為SP在診療培訓中,對激發學習興趣、培養臨床思維能力、提高專業知識及實踐技能水平有較大幫助。

總之,標準化病人作為一種有效的教學和評價模式,已廣泛應用于醫學院校醫學教育和評估工作中,也值得在基層兒科醫師培訓中進一步推廣和應用。我們應該積極探索和發展SP教學的思路,將SP與現有教學模式相結合,綜合運用多元化教學形式,逐步摸索出一條適合基層兒科醫師培訓的教學方案,以激發基層醫師的學習熱情,提高其臨床技能與人文素養,為提高基層醫療質量發揮重要作用。