本科層次職業教育試點改革的探索與實踐

張廣云,姜建華,陳紅玲

(廣東科學技術職業學院,廣東珠海 519090)

一、必要性分析

(一)人工智能是引領未來的戰略性技術,各級政府高度重視

人工智能(以下簡稱“AI”)作為最具顛覆性和變革性的技術,正不斷滲透進社會生產生活的各個方面,對國家政治、經濟、文化等帶來極為深遠的影響。

我國高度重視AI產業的發展,已連續三年寫進中國政府工作報告。習近平總書記在十九大報告中指出,要“推動互聯網、大數據、AI和實體經濟深度融合”。AI已經成為國家重要戰略,同時也是我國產業變革的重要方向[1]。

(二)我國AI應用高層次技術技能人才培養滯后,人才需求量巨大

據騰訊研究院《2017全球人工智能人才白皮書》統計,2017年全球AI領域人才約30萬,其中高校領域約10萬人,產業界約20萬人,而AI人才的真正市場需求在百萬量級。近年來,我國AI產業對高質量人才需求極為緊迫。目前,中國AI領域人才儲備規模則剛剛超過5萬,全球排名第7位,缺口巨大,無法滿足社會對AI人才的需求[2]。

二、研究現狀分析

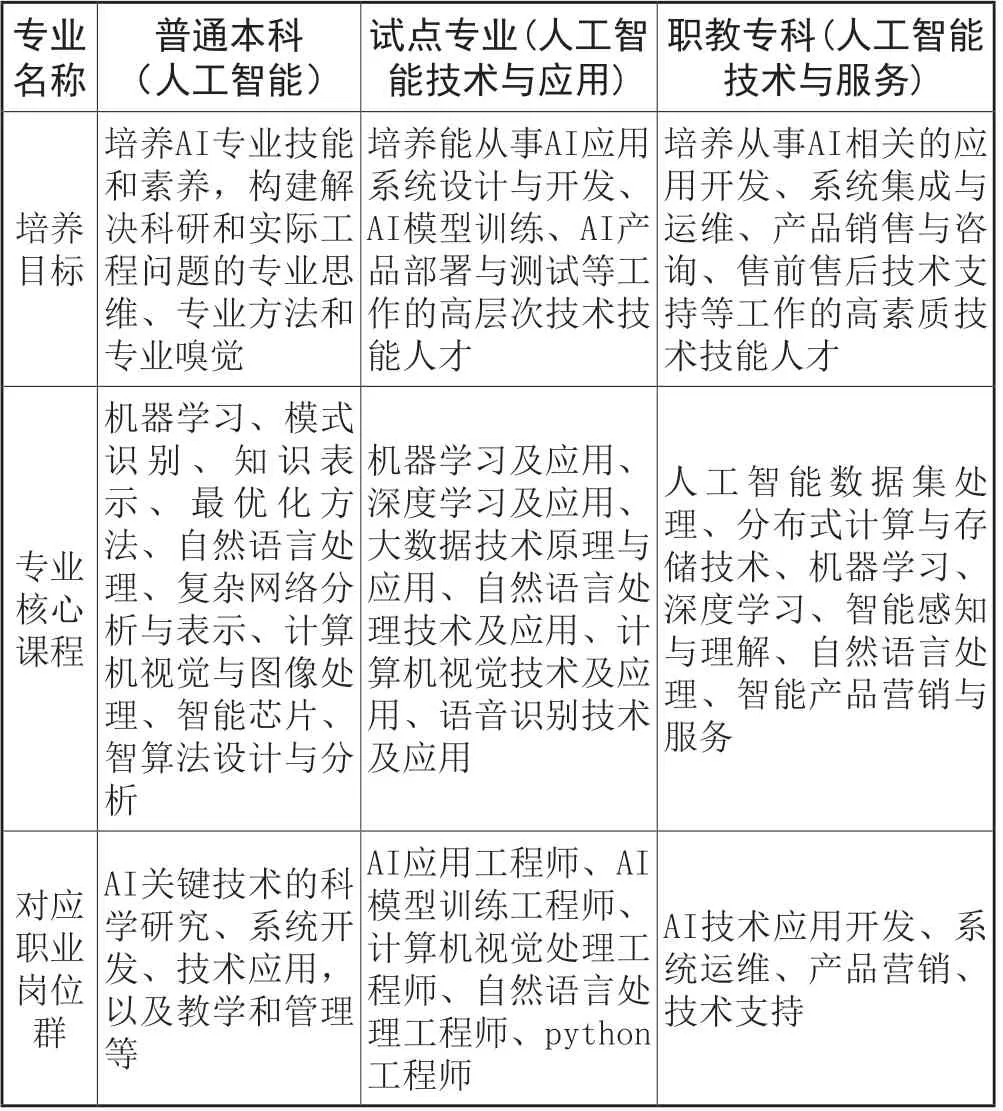

相比普通本科的AI專業、職教專科的AI技術服務專業,試點本科專業與它們的主要差異如表1所示。

表1 試點本科專業與普通本科、職教專科主要差異

三、建設目標

主動適應粵港澳大灣區AI產業發展需要,與AI領域一流企業合作,校企共同制定專業人才培養方案,推進本科層次職業教育的人才培養模式和課程體系改革,構建人才培養質量保障體系,探索產教深度融合的高層次技術技能人才培養路徑與規律,力爭在人才培養、科學研究以及學術團隊建設等各方面取得協調發展,打造優質AI技術應用高層次技術技能人才培養高地,服務粵港澳大灣區經濟轉型升級,引領示范AI技術與應用專業人才培養。

建設期內,本試點專業的建設目標如下:

1.全面對接華為技術標準,實施“分類精準人才培養”改革,構建項目化、模塊化的課程體系,建立系列化專業教學標準和課程標準。

2.聘請和柔性引進高層次人才3~5人,培養省級及以上等各類高層次人才1~2人,雙師教師比例達到100%,組建由高端人才領銜的教學科研團隊,全面提升師資隊伍科研及成果轉化能力。

3.校企共建國家級在線課程1門,共同開發9門優質課程標準與校本“金課”,建設完善的專業基礎課程資源體系。共同開發項目教學標準,打造緊密對接工作任務的項目資源庫。

4.育人成效明顯,學生對口就業率達到90%以上,就業平均薪資達到或超過普通本科專業。

四、建設任務

(一)人才培養

1.建立異步教學組織機制

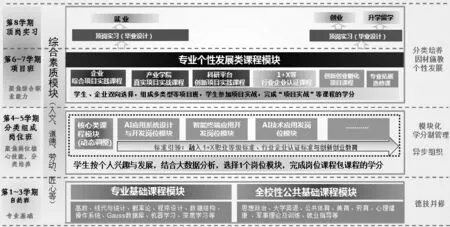

本試點專業實施如圖1所示的異步教學組織。

圖1 專業異步教學組織

(1)第1~3學期。學習專業基礎理論課程及全校公共基礎課程,掌握專業技術領域通用的核心知識,打好專業理論基礎。第3學期結束前,學生結合個人基礎、興趣愛好、學習能力和發展潛質等分流到不同的崗位班,每個學生只能選擇一個崗位班。

(2)第4~5學期。按照專業對接的目標就業崗位,組建多個崗位班,如AI技術應用開發和智能終端應用開發等。然后以崗位班為單位,進行分類培養,以各個崗位的典型工作任務為載體,培養學生掌握就業崗位所需專業核心知識和技能。第5學期結束前,學生根據自身學歷提升、就業和創新創業的需要,選擇進入不同項目班(團隊)。

(3)第6~7學期。引入人工智能領域相關多個合作企業,根據各合作企業的真實項目研發需要,通過學生和企業雙向選擇,將來自各崗位班的學生組建為若干個校內外的項目班(團隊)。然后以項目班(團隊)為單位,依托校企共建的“產教融合”平臺,在真實的企業化工作環境中,由專業骨干教師和企業工程師共同指導,通過企業真實項目的研發、創新創業孵化項目、專業技能考證項目等,校企協同、精準培養個性化人才,幫助學生積累項目經驗,提升項目開發能力和綜合職業素養,增強就業競爭力。

(4)第8學期。以學生自主聯系AI領域企業方式為主,進入企業進行頂崗實習,與企業簽訂實習協議,完成實習任務,實現從實習到就業的轉變。實習結束后,對實習內容進行總結,撰寫畢業論文。

2.構建模塊化課程體系

從高層次技術技能人才培養和職業教育教學規律出發,按照寬基礎、重實踐,以學生發展為中心、能力培養為根本、就業為導向,引入“1+X”、華為等認證標準,構建由“專業基礎、崗位核心、個性化發展”組成的模塊化課程體系。

(1)專業基礎課程模塊。堅持立德樹人、德技并修,設置基于“德智體美勞”五育融合的綜合素質教育平臺課,開設AI基礎理論和算法設計類課程,強化做人(人格素質)的基礎和做事(職業能力)的基礎,為分類人才培養打下堅實基礎。

(2)崗位課程模塊。依據對接的就業崗位群,動態設置目標就業崗位。各個崗位課程模塊按崗位工作任務和工作過程所需能力和知識,融入“1+X”、華為企業等認證標準,設置4門崗位核心課程。

(3)個性發展課程模塊。根據學生就業、創業、升學等個性發展需要,設置企業真實項目研發、科研項目、創新創業孵化、“1+X”證書或高端職業技能證書課程、學歷提升、技能競賽、職業技能考證等支持學生個性化發展的綜合項目實踐課程,促進學生的個性化培養。

(二)建設產教融合實踐教學基地

持續改進和完善實踐教學體系,高度重視實踐環節,改革實踐教學的形式和內容,搭建“產教融合”實踐平臺,提高學生實踐能力。形成專業基礎、專業崗位方向、個性化發展三個教學階段,基礎型實驗、綜合型實驗、創新型實驗三個層次,培養專業基礎能力、專業核心能力和創新能力的完整實踐能力培養體系。

(三)校企合作

與華為、科大訊飛等企業合作,共建專業,共同開發課程資源。與粵港澳大灣區AI行業企業合作共建校外實踐教學基地,以校內開設項目班形式,校企共同開展高層次技術技能人才培養。

五、質量保障

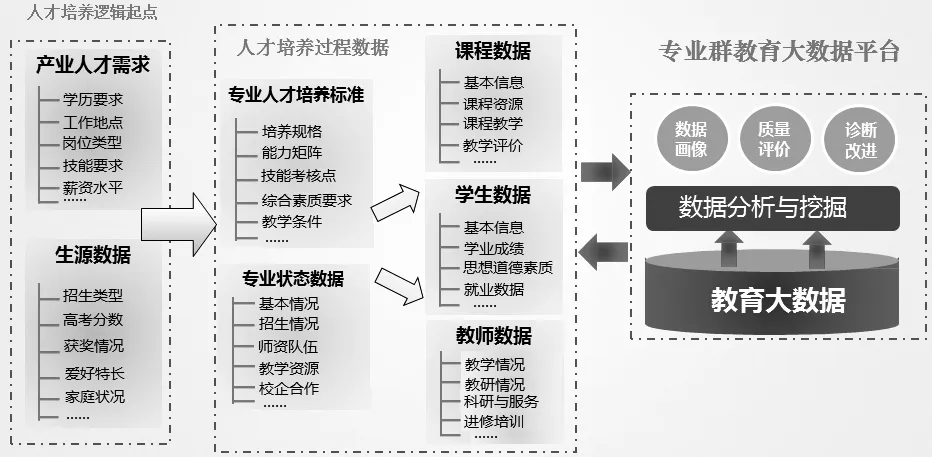

(一)搭建大數據平臺,全面監控學生成長過程

依托專業群搭建的“產業、專業、課程、課堂、教師、學生相互融通”的職業教育大數據平臺,全面采集教學過程化數據(考勤、課堂教學、課程評教、課程成績、項目成績、作業、開發日志、頂崗情況、就業情況、消費、人格等信息),構建教育大數據,為人才培養全過程信息化和智能化管理提供數據支撐。

(二)成立專業人才培養標準與質量管理委員會,完善質量管理體系

建立健全聽課、巡課、評教和評學等制度,建立與企業聯動的實踐教學環節督導制度,加強從“專業教學標準、課程標準、教師標準、實訓標準、課堂教學、教學質量”等全方位的標準體系的建設與督查巡查工作,制定專業人才培養質量保障與評價體系。

(三)建立畢業生跟蹤反饋、社會評價機制,評價人才培養質量

跟蹤統計畢業生的就業情況,了解畢業生就業狀況和用人單位對畢業生的評價,定期評價人才培養質量和培養目標的達成情況。

六、特色舉措

(一)實施分類精準育人改革,培養適銷對路的高層次技術技能人才

依托我校專業群與華為共建的“華為鯤鵬數字學院”,打造“產教融合、精準育人”平臺—AI應用創新中心,打通專業與產業之間溝通的渠道,實時感觸產業需求的變化、產業標準的更新和企業生產過程中的最新技術和方法,依托校企共建的團隊,校企共同適時調整人才培養方案、更新課程內容和改進教學過程等,踐行職業教育“三對接”,確保專業的建設與發展始終與產業的發展相適應。

(二)校企合作、產教融合,共育高層次技術技能人才

對接AI領域一流企業的標準,與華為、科大訊飛等AI領域一流企業合作,整合企業的人才培養方案、項目案例、實訓平臺、實訓室建設方案等優質資源,構建符合本科層次職業教育人才培養的育人體系,校企共同編寫活頁式、項目化數字教材,開發數字化金課教學資源,建設項目化教育資源庫。

(三)對接一流企業標準,三教改革引領,全面提升專業辦學水平

對接AI領域一流企業技術標準,研制高水平教學、課程、師資隊伍和實訓條件等標準;對接職業標準、1+X和行業企業認證標準,開發立體數字化“金課”在線資源;對接工作任務,開發項目教學標準和項目資源庫,打造一流的教學標準及課程資源。

引入IT企業典型項目案例,將IT行業新技術、新工藝、新規范納入教材內容,結合專業的教學資源庫和優質課程建設標準,編寫一批適應本科層次職業教育,方便信息化教學的活頁式、項目化新形態一體化特色教材,推進項目導向、模塊化、協作式的教學方法改革。基于華為云打造“云中課堂”,實現評價反饋即時化、交流互動立體化、資源推送智能化、大數據精準評價,全面提升教與學方式變革,切實提高課堂教學效果和質量。