中國地級市經濟差異三次產業分解研究

錢嘉琳,歐向軍

(江蘇師范大學 地理測繪與城鄉規劃學院,江蘇 徐州 221116)

經濟差異是由于發展水平的高低而導致的地區之間不平衡分布結果[1]。目前,國內外學者研究區域經濟差異主要圍繞三個方面:關于測量方法和指標,通常使用CV[2]、基尼系數[3]、Theil index[4]和σ 收斂[5]等方法,選取人均GDP[6]和人均可支配收入[7]等指標進行測算分析。在區域經濟差異演變過程方面,普遍認為改革開放以來至20 世紀末,中國區域經濟差異在逐漸拉大,之后有所縮小,但進入21 世紀以來差距仍波動擴大。在差異的來源與成因方面,不同歷史時期的主要影響因素各不相同。計劃經濟時期,要素配置和使用效率決定地區經濟發展水平差距;進入市場經濟后,城市產業結構[8]、固定資產投資差異[9]、市場對外開放度、制度因素[10]和技術創新等要素的重要性日益突顯。

以上研究多從空間分析視角對中國經濟差異演變和格局進行討論,研究表明,造成區域間經濟差異的因素很多,其中產業結構與經濟發展互為因果,且非線性影響效應突出,其優化程度對于調節現階段我國地區間經濟發展存在的不協調等問題起到重要作用。基于此,許多學者從產業構成視角對區域經濟差異進行分解。現有成果以有關經濟差異的方法為基礎,研究區域主要涉及全國、地帶和省級三個尺度,綜合分析發現第二、第三產業是造成地區經濟發展不平衡的主要原因,其中工業起決定性作用,服務業的貢獻度逐漸提升。從影響因素看,各產業的結構層次和空間集聚程度對于不同地區經濟差異的影響程度和作用方式各不相同,產業結構轉換能力、合理化和高級化程度影響區域產業發展水平,從而導致經濟增長速度和質量的差異。

一、數據來源與研究方法

(一)數據來源

依據2018 年中國行政區劃構成,本文研究對象只為293 個地級市,不包含北京、上海、天津、重慶四個直轄市,臺灣省、香港和澳門特別行政區等40個地區、自治州(盟),因三沙市數據缺失,未將其納入。對市域數據進行測算,數據均來自2001—2019年全國各省統計年鑒、《中國城市統計年鑒》等資料,行政區劃有調整的城市數據都進行了校正。

(二)研究方法

1.差異系數。采用基尼系數(G)和泰爾指數(T)來表征區域經濟差異,公式為:

式中,μ為全國地級市的人均GDP,n為全國地級市數(本文n=293),ni和nj分別為地級市i和j的人口比重,yi和yj分別為地級市i和j的人均GDP。BT為區域之間差異,WT為區域內部差異,r為組數(本文為4)。

2.產業構成分解。其計算公式為:

式中,G為總基尼系數,Gk為第k產業的基尼系數,Sk為第k產業產值占總GDP 的比重,則第k產業對基尼系數的貢獻率為(SkGk/G)×100%。

3.產業效應分解。運用式(3)進行基尼系數產業分解可得出區域經濟差異變化過程中不同的產業效應。ΔG定義為這段時間內基尼系數的變化,可表示為:

二、實證分析

(一)中國地級市經濟差異的演化格局分析

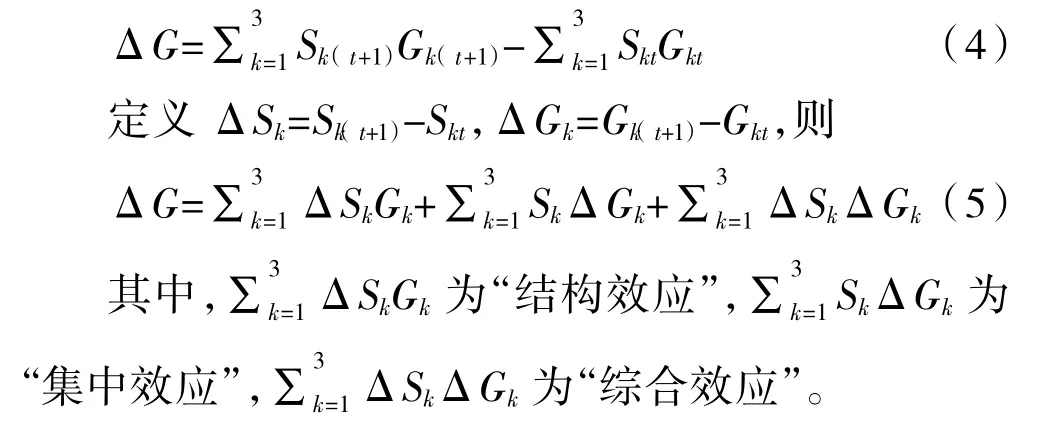

通過泰爾指數的地理分解(公式2),將中國區域經濟總差異分解成四大區域之間和各自區域內部的差異(見圖1)。四大區域間差異在2000—2015年波動縮小,2016 年開始呈波動擴大趨勢,但總體上差異有所減小。其泰爾指數由2000 年的0.087 降至2018 年的0.075,同時對區域總差異的貢獻率由2000 年的91.7%降至2018 年的71.3%。具體從各區域內部差異來看,東部地區內部差異總體呈波動擴大態勢,其所占總差異的比重最大,由2000 年的69.85%下降至2018 年的66.37%;西部和中部地區內部差異總體上呈逐步擴大趨勢,西部地區由55.85%(2000 年)增至70.51%(2018 年),中部地區由43.18%(2000 年)增至61.79%(2018 年),東北地區內部差異最小且總體呈波動縮小趨勢。

圖1 2000—2018 年中國四大板塊內部和區域間差異

(二)中國地級市經濟差異的產業分解

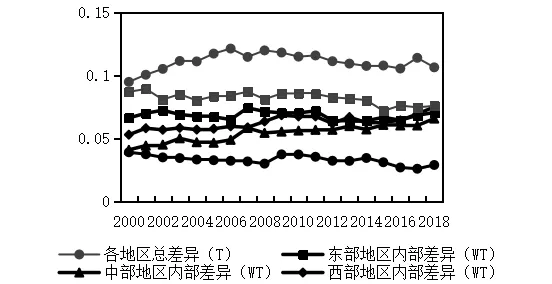

2000—2018 年全國地級市經濟總差異逐步擴大,總基尼系數由2000 年的0.385 增至2018 年的0.391。在不同歷史發展階段,城市間經濟差異呈現各不相同的特征,概括來說主要經歷三個時期(見圖2):(1)2000—2006 年,全國地級市總基尼系數持續增大,于2006 年達到其最大值0.416,由差距相對合理階段轉變為差距較大階段;(2)2007—2014年,經濟總差異逐步縮小,基尼系數穩步下降至2014年的0.391;(3)2015—2018 年,經濟總差異呈現小幅度波動縮小。據此,全國地級市經濟總差異變化較為復雜,呈現“擴大-縮小-擴大-縮小-再擴大”的特征,表明2000—2018 年全國經濟總體差距并非持續擴大,而是在波動中上升。

圖2 2000—2018 年中國地級市產業基尼系數

由各年份三次產業基尼系數分解可得,不同時期內各產業的經濟差異特征各不相同。第一產業的差異最小,且為小幅度增大,其基尼系數由2000 年的0.185 增至2018 年的0.200,基本上保持在絕對平均階段。第二產業的差異較大,但呈波動下降態勢,具體表現為:(1)2000—2005 年,二產基尼系數由0.439 小幅波動增至0.456;(2)從2006 年開始逐年下降至2016 年的0.383,隨后2018 年又小幅反彈增至0.395。二產基尼系數變化幅度最大,屬于差距相對合理階段。2000 年以來第三產業的基尼系數大小一直處于一產和二產之間,但在2008 年首次超過二產,成為各產業中存在發展差異最大的產業,其變化過程也可大致分為兩個時期:(1)2000—2010 年,三產基尼系數由0.409 波動增至0.450,于2010 年達到高位轉折點;(2)從2011 年開始,基尼系數逐年下降至2018 年的0.415,屬于差距較大階段。據此,第三產業是導致地區經濟發展差異的決定性因素。各城市間服務業發展空間分布的不均衡以及內部層次水平仍然參差不齊,導致第三產業的非均衡發展勢必帶來區域經濟差異的逐步擴大。

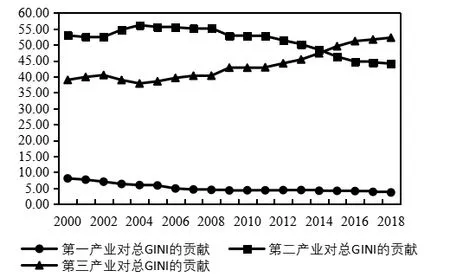

從三次產業對總差異的貢獻度和相對集中系數來探討我國產業結構對經濟差異的影響可以發現第二和第三產業發揮著主體作用(見圖3):2000—2018 年,一產對總基尼系數的貢獻度除2012年和2013 年略有上升外,表現為整體下降,相對集中系數小于1,體現一產有助于縮小差異;二產對總基尼系數的貢獻度波動下降,由2000 年的52.96%降至2014 年的48.46%,貢獻度在2014 年初次低于50%且從2015 年開始小于第三產業,并在2018 年達到最小值(44.10%),相對集中系數在2000—2011年間大于1,起差異促增作用,2012 年后起差異促減作用;三產對總基尼系數的貢獻度總體為上升趨勢,由2000 年的38.98%迅速增至2018 年的52.24%,并在2015 年首次超過二產3.26 個百分比,開始對差異貢獻度起到決定性作用,2018 年三產對總差異的貢獻度高于二產8.14 個百分比,決定性影響更加凸顯,相對集中系數始終大于1,加劇經濟差異。

圖3 2000—2018 年中國地級市產業差異分解

(三)中國地級市經濟差異演變的產業效應

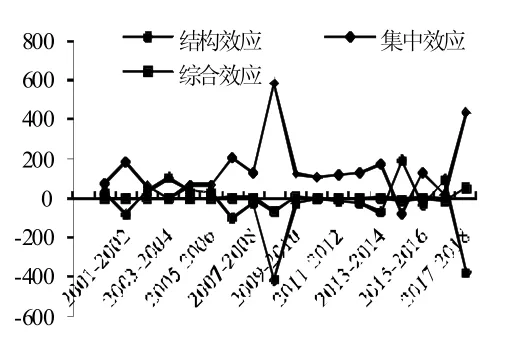

本文通過式(3)和式(4)將基尼系數的變化進行效應分解(見圖4、圖5),結果表明結構效應和集中效應共同主導區域經濟差異演變。2000—2018 年間,產業結構效應都為正數,體現產業結構的轉型升級推動全國地級市經濟差異的擴大,且其貢獻度越來越大,其中2002—2003 年結構效應對總基尼系數變化的產業效應構成達到0.003 8,起最強的拉動作用。集中效應在2000—2006 年間除2002 年外其余都為正數,體現了產業的非均衡布局容易加劇經濟差異的形成,而2007—2018 年除2017 年外,集中效應均為負值,表明各城市產業布局的日漸合理有利于區域間經濟發展差距的縮小。總體來看集中效應的貢獻度最大且均超過60%,在2008—2009 年中達到最大值583.48%,但貢獻度值波動較大,其影響較不穩定。綜合效應的正值比負值略多,貢獻度影響較小,總體擴大經濟差距,但作用較小可以忽略。

圖4 中國地級市經濟變化的產業效應分解

圖5 產業效應對基尼系數變化的貢獻度

將三次產業進行內部效應分解,結果表明不同產業其效應對經濟差距變動所呈現出的特征各不相同。一產結構效應都是負數,變化相對穩定,體現出雖然一產在經濟發展中比重持續減少,但農業的基礎性地位不斷得到鞏固,新型農業發展空間巨大,有效減少了經濟差異的擴大;其集中效應和綜合效應變化較復雜,但多為正值,除2010 和2012 年外,第一產業總效應均表現為減弱差異。第二產業結構效應變化較為復雜,集中效應在近幾年來多為負值。具體來看,2007 年以前多數年份第二產業集中效應小于結構效應,二產總效應表現為加劇經濟的分化,而自2007 年以后,集中效應除個別年份外均為負值,二產總效應表現為減小地區間差距。第三產業結構效應多數為正,而集中效應在2000—2010 年間多為正值,自2011 年以來均為負值,對總體差異縮減的影響越來越強,但其絕對值整體小于結構效應,其總效應表現為加劇差異存在。

三、結論與建議

(一)結論

第一,21 世紀以來,全國地級市經濟差異呈現出“擴大-縮小-擴大-縮小-再擴大”的變化特點。區際經濟差異在2000 年之后對區域經濟總體差異的影響都要高于區內經濟差異,四大區域間的經濟發展差異雖有所減小但仍然是目前區域發展不平衡的主要原因。從區內差異來看,東部地區內部差異尤甚,東北最小。

第二,第二、三產業擴大差異,第一產業縮小差異。目前,全國地級市產業結構已完成從“二三一”型向“三二一”型的轉變,但部分落后地區產業結構轉型升級過程并不科學,產業發展與地區經濟發展水平不同步,帶來“早熟”的產業結構高級化,加劇區域間發展差距。此外,第二產業比重仍然偏高,第三產業比重偏低且各城市間服務業的內部發展水平較不均衡。

第三,區域總基尼系數與產業集中效應兩者的變動趨勢最為吻合,因而集中效應是造成區域經濟差異變化的首要因素,其次為結構效應,綜合效應最小,結構效應擴大差距,集中效應縮小差距。

(二)建議

第一,切實推進三次產業結構轉型升級,形成更具效率的產業分工體系。面對世界經濟低迷和國內經濟疲軟等內外風險,“十四五”時期,各城市要重點關注三次產業內部結構優化問題,以現實發展為基礎,加速推動新型智能工業化和服務業的發展,不斷提高產業創新和競爭能力,實現經濟發展新動能的轉換。

第二,密切加強各區域城市間產業發展與合作,有序引導和承接產業梯度轉移。東部等較為先進地區要改變以勞動力或污染密集型產業為主的傳統轉移模式,西部、東北等落后地區在承接發達地區產業的同時要積極培育新產業體系,加強造血能力,努力促進由輸血型產業轉移向造血型產業成長轉變,同時應積極促進區域間產業資源要素的流動更加便捷,以便實現產業有效連接,從而實現區域經濟的高質量協調發展。