字典演化四議

摘 要 文章嘗試從跨國界角度探尋中國語文辭書發(fā)展。1. 語文辭書從傳統(tǒng)的一元型結(jié)構(gòu)發(fā)展為“字-詞”二元型結(jié)構(gòu)的軌跡。認(rèn)為二元型辭書最早發(fā)軔于日本。2. 字典、辭書等術(shù)語沿著從專名發(fā)展為通名的軌跡。認(rèn)為馬禮遜是“字典”通名化的首創(chuàng)者;而“辭書”的發(fā)明權(quán)應(yīng)歸于日本。3. 外來字符在漢語辭書中處理的演化。討論阿拉伯?dāng)?shù)字和字母詞在辭書中的地位與變化;從學(xué)理與實(shí)用兩方面討論了“〇”的起落。4. 語文辭書內(nèi)部未來可能的演化。提出可能發(fā)展的三個(gè)方面:充實(shí)標(biāo)注項(xiàng)目,以實(shí)現(xiàn)多信息化、多功能化;容納描寫型,以實(shí)現(xiàn)辭書多類型化;從認(rèn)知角度革新檢索設(shè)計(jì),以方便讀者。

關(guān)鍵詞 二元型辭書 字典、辭書的通名化 外來字符的處理 辭書的預(yù)期演化

自從《康熙字典》行世,“字典”就逐漸成為中國當(dāng)今對(duì)語文類辭書最通行、最通俗的稱呼。“詞典”/“辭典”乃“字典”的發(fā)展或演化。甚至在“詞典”/“辭典”出現(xiàn)之后,老百姓仍對(duì)“字典”不離不棄,口中仍以“字典”統(tǒng)稱它們?nèi)w。因之,本文以“字典”為頭,觀察其全體之若干演化軌跡,當(dāng)為有理。語文辭書史已經(jīng)有多位學(xué)者的研究,如鄒酆(2004)之《辭書學(xué)探索》,徐時(shí)儀(2016)之《漢語語文辭書發(fā)展史》,劉葉秋(2016)之《中國字典史略》,均浩浩蕩蕩,全面系統(tǒng)。筆者僅就若干細(xì)處對(duì)照日本資料,翻挖耙疏,對(duì)某些細(xì)項(xiàng)預(yù)期其可能的發(fā)展。零零碎碎,裒為四議,以求教于方家。

一、 從一元型到二元型

(一) 關(guān)于一元型辭書

語文辭書傳統(tǒng)上都是一元結(jié)構(gòu),即以一種語文類單位為主線統(tǒng)御全書。這樣的辭書可以稱為“一元型”辭書。中國的語文辭書《說文解字》《康熙字典》都是這樣的類型,以“字”為建條釋義的對(duì)象,也即作為主線。字頭下也會(huì)在釋義中加入個(gè)別語詞的解釋,但那不是詞條,而是“字”釋義里的一個(gè)方面、一個(gè)內(nèi)容。例如:《康熙字典》“卑”字下,在字的音義均解釋后空一字,接著記述:“又《韻會(huì)》鮮卑山在柳州界”;再空一格:“又鮮卑,帶名。《楚辭·大招》:小腰秀頸若鮮卑只。《注》鮮卑袞帶頸也。言腰支細(xì)小、頸銳修長(zhǎng)。若以鮮卑帶約而束之也。”又如:“刺”字下在字義字音均解釋清楚后,又空一字舉出“刺史”一名來解釋:“又‘刺史’,官名。《韻會(huì)》:漢武帝初置刺史,掌奉詔察州。成帝更名牧;哀帝復(fù)為刺史。”民國時(shí)代的語文辭書如《中華大字典》(中華書局,1915)、《學(xué)生字典》(商務(wù)印書館,1915)、《國音字典》(商務(wù)印書館,1919)、《學(xué)生國語字典》(世界書局,1925)、《國音常用字匯》(商務(wù)印書館,1932)等,無不如此。它們都以“字”為主線,貫穿前后。

1949年以后,中國大陸的《新華字典》(人民教育出版社,1953)與《同音字典》(商務(wù)印書館,1955)仍是一元型的。以“詞”為唯一主線的,也是一元型辭書,中國最早的就是《爾雅》了。《爾雅》是通語類辭書,揚(yáng)雄的《方言》則是方言類辭書。但《爾雅》和《方言》所收錄都是中國古人眼光里建目的詞語,并非如今語言學(xué)所論的word,與西文和西方語言類dictionary里的word存在不少差別。

西方語言類dictionary,按照語詞分寫來提取word,以此設(shè)目。它們是典型的以word為元的一元型辭書。雖然到了現(xiàn)代,將收詞范圍擴(kuò)大,收入了兩個(gè)分寫段組成的“詞”,但結(jié)構(gòu)和性質(zhì)未變,仍然是一元型的辭書。中國歷來出版的西-漢詞典,它們也都以西語word為主線一統(tǒng)全書,只是加入中文解釋而已,仍為一元型辭書。它們與《爾雅》《方言》雖然同為一元型“詞”之辭書,但二者顯然有相當(dāng)?shù)牟顒e。最大的差別可能是詞目詞條排列法的不同以及查檢法的有無。

(二) 關(guān)于二元型辭書

以漢字“字頭”領(lǐng)銜,先出現(xiàn)該“字頭”的條目,然后出現(xiàn)一系列以該字打頭的復(fù)音詞詞目和詞條。這樣就形成“字”之元與“詞”之元并列,二者都有被釋項(xiàng)“條頭”(即字頭和詞目/詞頭)[1]與詳解條目,形成二元共容于一書的情況。字與詞同時(shí)成為主線,貫穿并統(tǒng)御全書。這便是二元結(jié)構(gòu)。這樣的辭書可以稱之為“二元型”辭書,一般名之為“詞典”或“辭典”。形式上,雖“字”的地位比“詞”略高一些,字號(hào)也大一些,有領(lǐng)頭羊作用,但實(shí)際上“詞”的分量遠(yuǎn)大于字,這顯示了二者特殊的平衡和并列。這既打破了中國《說文解字》《康熙字典》以來的傳統(tǒng),也打破了西方dictionary的傳統(tǒng),成為二者的結(jié)合。

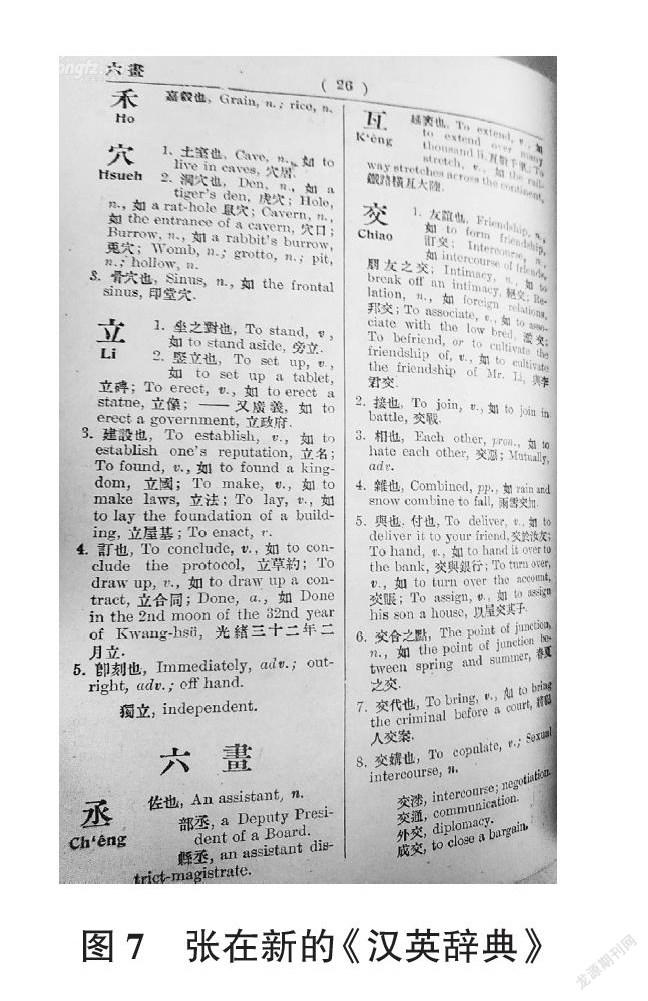

在國內(nèi)所見,最早是1912年張?jiān)谛滤帯稘h英辭典》(商務(wù)印書館)開始嘗試二元型編排,但詞條的排列仍不規(guī)范。如“人”下含“人”詞條以“個(gè)人、人類學(xué)、人種學(xué)、蠟人館、人性學(xué)家”的次序排列,明顯欠缺理據(jù),有很大的任意性。(參見下文圖1)

真正形成中國二元型辭書的乃是帶有百科性的《辭源》(商務(wù)印書館,1915年初版,

1908年開始籌編)。一些學(xué)者已經(jīng)注意到這個(gè)演化,他們這樣論述道:《辭源》“第一次開始了以單字帶復(fù)詞的中國詞典編纂的模式”(李行健 1998)54。“《辭源》采用以單字為綱,單字下帶出復(fù)詞,兼收古今詞語和各門學(xué)科的名詞術(shù)語的編纂方法,奠定了我國現(xiàn)代語文辭書的基本模式,成為我國辭書史上別開生面的新式辭書。”(徐時(shí)儀 2016)143與《辭源》齊名并后出轉(zhuǎn)精的則是二元型帶百科性的《辭海》(中華書局,1936年初版)。它們雖然帶有百科性質(zhì),但本質(zhì)上依然是語文類辭書,對(duì)其后的語文詞典起到了范式的作用。

二元型辭書乃是兩種一元型辭書范式的疊加與整合:一是《康熙字典》的基因,以漢字“字頭”領(lǐng)銜,以部首排列,豎排。二是西語dictionary的模樣,以一連串的“詞目”領(lǐng)頭的詞條出列,按字母順序排列,橫排。二元型辭書既保留了《康熙字典》的以漢字為字頭的傳統(tǒng),又接納了dictionary以word為主角的模式,從而開啟了一個(gè)新的辭書范式,具有極高的學(xué)術(shù)價(jià)值與歷史地位。

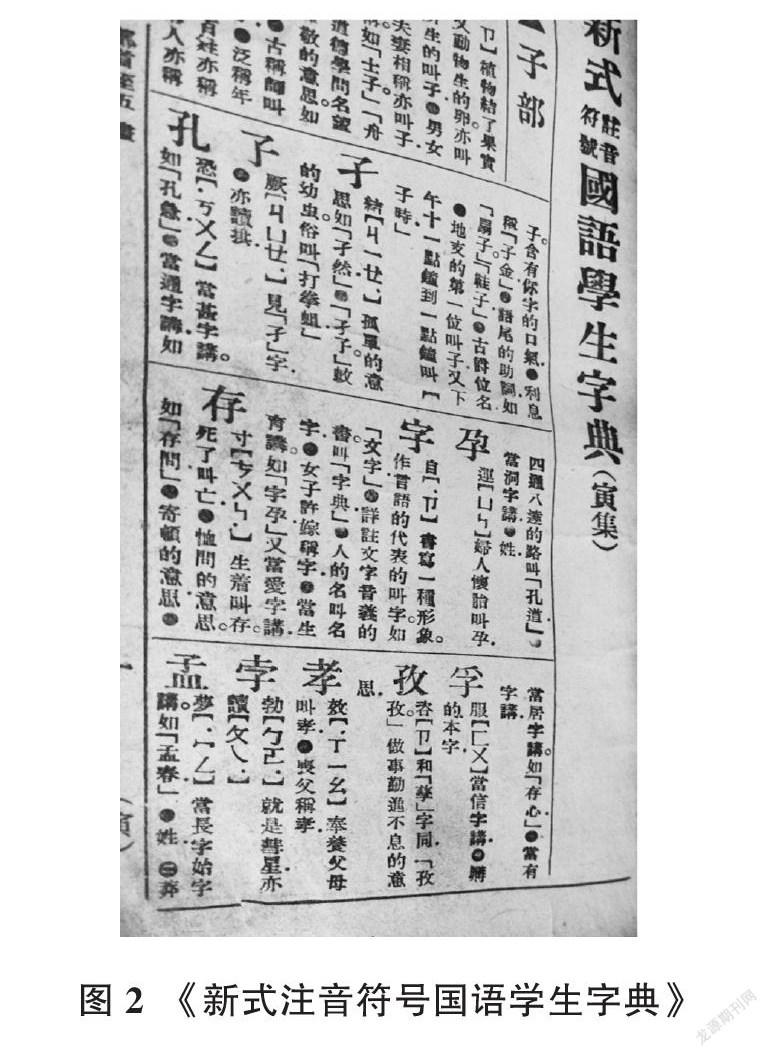

從一元型演化到二元型的過程中,還有些中間狀態(tài),那就是基本上以“字”為主線,但在“字”義解釋不清的情況下,加入個(gè)別詞目詞條“并列”于后。民國時(shí)期多種“新式學(xué)生字典”就是如此。如《新式注音符號(hào)國語學(xué)生字典》(世界書局,1936)中“字”下的“文字、字典、字孕”,被包含在字的釋義里。以后的《新華字典》(商務(wù)印書館)也基本循這一模式編纂。嚴(yán)格說,它們只是有限變異的一元型辭書,并未從根本上跳出一元型。(參見圖2)

(三) 二元型的首創(chuàng)權(quán)

只有漢字與漢語詞同時(shí)成為“條頭”(即字頭與詞目/詞頭),意識(shí)到它們是同等重要的被釋項(xiàng),才可能出現(xiàn)二元結(jié)構(gòu)的辭書。純粹的西方拼音文字辭書不可能出現(xiàn)這種二元結(jié)構(gòu)。因?yàn)樗鼈兊那坌螒B(tài),妨礙了以“語素”作為被釋項(xiàng)的條頭。人們很難在形形色色的多個(gè)語素變體中確定其中之一作為代表,因此也就很難形成“語素-詞”這樣的二元結(jié)構(gòu)。當(dāng)然,西方的文字與字母表也阻礙了二元型辭書的出現(xiàn)。而漢英詞典處于漢語和英語兩個(gè)傳統(tǒng)的合力下,理論上最有可能開發(fā)出這一新形態(tài)。

然而,事實(shí)卻不如人意。1815—1823年《華英字典》的編纂者馬里遜(Morrison),雖然具有西方dictionary的意識(shí)與經(jīng)驗(yàn),具有開創(chuàng)二元結(jié)構(gòu)的可能,但實(shí)際卻并未實(shí)現(xiàn)這一升級(jí)。該字典依然拘泥于《康熙字典》的傳統(tǒng),沒有將復(fù)音詞分離出來,僅僅在一元型范圍內(nèi)做了些變異。(參見圖3)可見從一元到二元很難一蹴而就,一步到位,需要一個(gè)過程。

認(rèn)真考察下來,二元型辭書的首創(chuàng)權(quán)可能并不在中國,而是在日本。日本人借鑒《康熙字典》,又將字典的內(nèi)涵發(fā)展,并吸收西方dictionary的做法,將原本躲在“字”下的個(gè)別語詞抬了出來,而且大大擴(kuò)大,列在“字頭”之后,有了“詞目”的地位。目前所見日本最早的二元型辭書可能是《漢和大字典》(三省堂編,1903)。該辭書以部首排序,在漢字“字頭”下列出該字各項(xiàng)解釋,在“字頭”釋義之后引出各個(gè)標(biāo)以〔 〕的詞目以及詞條。但前者在初版時(shí)字頭下列出的卻是含該字的“逆序”復(fù)音詞條,后來才改為“正序”詞條。(參見圖4)“字頭”表面上高了一級(jí),實(shí)際上,與后面的復(fù)音詞條具有同等地位。“字”只是起一個(gè)“領(lǐng)頭”和方便檢索的作用。字與詞各自分工表述,雙元而并行不悖。于是一元變成了二元,“字”與word都各有相似地位,各領(lǐng)風(fēng)騷。“二元型”辭書,無疑是辭書類型的一個(gè)創(chuàng)新。它解決了漢字圈人們的二元需求,開創(chuàng)了不同于西語詞典的另一種體例。

中國的二元型辭書最早的則是《辭源》,算起來要晚于日本十多年,應(yīng)該是受日本辭書影響的創(chuàng)新產(chǎn)品。更早的由張?jiān)谛滤幍摹稘h英辭典》則尚處于試探階段。(參見圖1)

(四) 二元結(jié)構(gòu)的合理性

這樣的二元結(jié)構(gòu)辭書看來并不符合西方辭書的規(guī)范,怎么把“字”也放進(jìn)解釋word的辭書里來了,而且成為領(lǐng)頭羊?這有悖于以word為標(biāo)準(zhǔn),不符合dictionary的“科學(xué)性”模式。其實(shí)這只是在理論上與一元結(jié)構(gòu)的辭書規(guī)范有了沖突。工具書就是工具,應(yīng)用是第一位的。只要方便,只要有利于查檢,有利于答疑解惑,就可以成立。難道二元結(jié)構(gòu)就不科學(xué)嗎?應(yīng)用學(xué)科的“科學(xué)性”與理論科學(xué)的“科學(xué)性”不是一回事。應(yīng)用科學(xué)講究的是效用,效率高,好用,即有科學(xué)性。辭書屬于應(yīng)用語言學(xué),應(yīng)用上得不到讀者的支持,那就站不住腳。

為此,本文提出“排檢域”的概念。“排檢域”即為排檢方便將含有同一個(gè)字符的條頭按規(guī)定次序(可以正序,也可以逆序)排列在一起形成的區(qū)域。排檢域有大小兩種。大的如《說文解字》開辟的以部首聚字是一種大排檢域;西語詞典以首字母聚集words條目是另一種大排檢域;《新華字典》以相同音節(jié)聚集一群漢字也是一種大排檢域。而《現(xiàn)代漢語詞典》(商務(wù)印書館)以同一打頭漢字聚集一群復(fù)音詞則形成小排檢域。大小兩種排檢域所取的原則可以不同。“排檢域”的合理性與便利性就是檢驗(yàn)辭書的科學(xué)性最根本的標(biāo)準(zhǔn)。

我們進(jìn)一步探究,漢語辭書之所以能采用二元結(jié)構(gòu),原因有四:

其一,漢語本質(zhì)上就是“單音語素(字)”與“word(詞)”的二元共治體系。單音語素(字)一直以來主導(dǎo)了構(gòu)詞與語句構(gòu)成。大部分漢字都是“詞”,還有不少在古代也是“詞”。后者在當(dāng)代已成為“休眠詞”或“禁錮詞”,一旦條件合適,便會(huì)激活,會(huì)恢復(fù)活動(dòng)為“詞”。在漢字語詞的使用圈里,漢字的重要性不比所謂的“詞”差。

其二,漢語是缺乏形態(tài)變化的語言,語素(字)在任何位置都基本不變,具有形式上的穩(wěn)定性。

其三,漢語語素采用非拼音的漢字來區(qū)分與記錄,這使?jié)h語辭書能夠以同一漢字來實(shí)現(xiàn)“語素-單音詞”與“復(fù)合詞-復(fù)音詞”的統(tǒng)一編排。

其四,實(shí)用上,通過一個(gè)漢字,便可以查檢到所需要的許多復(fù)音詞,實(shí)現(xiàn)了查檢的方便性,符合讀者的要求。

以二元結(jié)構(gòu)的辭書來反映漢語,恰恰是最符合漢語對(duì)象和最符合大眾需要的,因此也是最科學(xué)的。

(五) 一元型“字”典存在的理由與價(jià)值

有人曾提出,是否將《新華字典》與《新華詞典》合并,取消“字典”的名稱,讓“詞典”一統(tǒng)天下。這個(gè)想法未免過于西化,也過于理想。深究起來,可能是提議者腦中的西方word文化太過深入,而對(duì)漢語-漢字的獨(dú)特性過于忽視。辭書是應(yīng)用性事業(yè),一切以應(yīng)用的效能與實(shí)際需求為第一考慮,不能僅靠西方的學(xué)術(shù)理論推導(dǎo)。

在漫長(zhǎng)的歷史進(jìn)程中,中國人是怎么依靠單字解釋、依靠多種字書就可以弄懂語詞的?靠的是什么機(jī)制?也許奧妙就在于漢語的“句法型構(gòu)詞法”或“短語詞匯化”。今日的“字”相當(dāng)部分是可以自由活動(dòng)的,即今日西學(xué)所謂的word。還有一些則是被禁錮的word或休眠的word,如成語里的“字”以及暫時(shí)不能單用的“字”。一旦條件合適,它們就會(huì)被激活。“綱舉目張”曾經(jīng)套用成“糧舉目張”,這個(gè)被替下的“綱”就無形之中激活成了word;套用成“綱落目閉”,那被激活的就更多。我們還看到,被認(rèn)為非word的“拒”,在今天許多場(chǎng)合有“被拒”“直接就拒了”的說法。另外,我們?cè)谄鹈值臅r(shí)候,名字里的每個(gè)字其實(shí)都是活生生的word。

漢語本質(zhì)上是一種單音節(jié)語言。漢語的“字”在功能上大于高于西語的morpheme(語素)。現(xiàn)今漢語所謂的“復(fù)合詞”也大于西語的word(詞)。許多所謂的復(fù)合詞,甚至可以理解為單音詞的組合或詞的復(fù)合。因此,弄懂了每個(gè)漢字的意思,在字面上就能對(duì)復(fù)合詞理解個(gè)大概;解釋清楚一個(gè)字也許就能在語境幫助下大致明白由該字構(gòu)成的許多復(fù)合詞,雖不中亦不遠(yuǎn)矣。

另外,對(duì)許多漢語母語者來說,查字典就是為了認(rèn)字、找字。前者包括認(rèn)識(shí)字形、字音、字義;后者包括為起名字尋找合適的字,以及尋找口語中某個(gè)音節(jié)究竟應(yīng)該用哪個(gè)字書寫最合適。這應(yīng)該是《新華字典》一類辭書存在的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。

“以字為主,字義分項(xiàng),以字釋詞”的漢語字書,是為了適應(yīng)漢語以上特點(diǎn)的產(chǎn)物。這本是中國的傳統(tǒng)。以一字推動(dòng)認(rèn)識(shí)許多復(fù)音詞,可以少列很多詞條,減少許多篇幅,降低不少成本,這從效度上看,也是大可贊許的。像《新華字典》這類小型辭書,物美價(jià)廉,解決了許許多多中小學(xué)生與家庭的需求,功不可沒。

以上就是《新華字典》與許多同類一元型小字典存在的理由與價(jià)值。同時(shí),這也是“字-詞”雙元型辭書在“漢字-漢語詞”地域(包括中國和日本)產(chǎn)生并存在的理由。

二、 辭書通名之途

(一) “字典”通名化之途

中國傳統(tǒng)有“字書”“韻書”等通用性稱呼。但在辭書的命名上卻并無“專名+通名”的格式。大抵一書一專名,如《爾雅》《說文解字》《釋名》《玉篇》,均專名而已。《康熙字典》本名為《字典》,“字典”二字就是專名。《字典》是在明朝《字匯》《正字通》二書基礎(chǔ)上重新編纂增訂而成的。而《字匯》《正字通》也是專名。“康熙”二字是后人翻刻時(shí)所加,僅為了增光環(huán)、顯身價(jià)。猶如《昭明文選》,《文選》本是專名,后世稱“昭明文選”,只是為了顯示編者的高貴。再如《馬氏文通》,原名也只是《文通》,“馬氏”也是后人為了紀(jì)念馬建忠而加上的。因此,這種“編者/作者/提議者+專名”的構(gòu)造似乎成了漢語書名中的一種常式。用來用去,后段的原意常有磨損,有的漸漸變成了通名。然而這個(gè)轉(zhuǎn)變卻又不易由國人即時(shí)實(shí)現(xiàn),可能需要借助外力推動(dòng)。這可能因?yàn)樵谠瓡媸牢淳眠h(yuǎn),國人太了解命名原委,故而不敢造次,不敢違背古人命名。

最早通名化的“字典”,就是有名的英國傳教士馬禮遜所編的《華英字典》。其中第6卷《英華字典》出版于1822年。此時(shí)離1716年問世的《康熙字典》已達(dá)百年。我們有理由猜想,馬禮遜的字典不會(huì)是他獨(dú)力編成的,一定請(qǐng)了澳門當(dāng)?shù)氐闹袊娜藚f(xié)助(比如華人牧師梁發(fā)曾協(xié)助印刷,極有可能同時(shí)也協(xié)助編纂辭書),幫他一起完成,因此“字典”的通名化也應(yīng)該有中國人的一份功勞。

接著在1868年,鄺其照的《字典集成》在香港出版(第三版時(shí)改名為《華英字典集成》)。又過了12年,1880年,羅存德(Condit I M.)也編了一部有名的《英華字典》(作為《英華字典連通語》一書的一部分,另一部分為《英語入門》)。它們都進(jìn)一步夯實(shí)了“字典”通名化的身份。這些辭書對(duì)日本的影響很大。1887年日本出版《明治字典》(鈴木唯一編),將日本天皇的年號(hào)“明治”加在“字典”之上,顯然是模仿《康熙字典》。同時(shí)也顯示該辭書確實(shí)受到以上這幾部傳教士辭書的影響,接受了通名化的“字典”一名。

這看起來是不起眼的一小步,然而卻開啟了辭書發(fā)展的新歷程,從此就可以不必為設(shè)計(jì)通名而苦惱,只需按照“限定性專名+通名”格式命名即可。這無疑將促進(jìn)更多辭書的出現(xiàn)。事實(shí)也確是如此。

(二) “辭典”“詞典”從何而來?

1. “辭典”創(chuàng)自日本

民國時(shí)廣泛使用的“辭典”,則是引進(jìn)自日本。日本在語音不變的情況下從“字典”里分化出“辭典”一名,以后又根據(jù)需要進(jìn)一步發(fā)展出“事典”。其實(shí)呢,這三個(gè)寫法在日語里讀起來完全相同,都是jiten。這從一個(gè)側(cè)面顯示“字典”(jiten)一名在日本人口中與腦中已經(jīng)生根,很難撼動(dòng)。日本人在文字上略施小技,用與“字”同音的“辭”“事”便化解了口頭稱呼上的問題。這讓人想起上海話一類的吳語,這三個(gè)詞在上海話等吳方言里也是同一個(gè)讀音,不必為選哪一個(gè)字而煩惱。

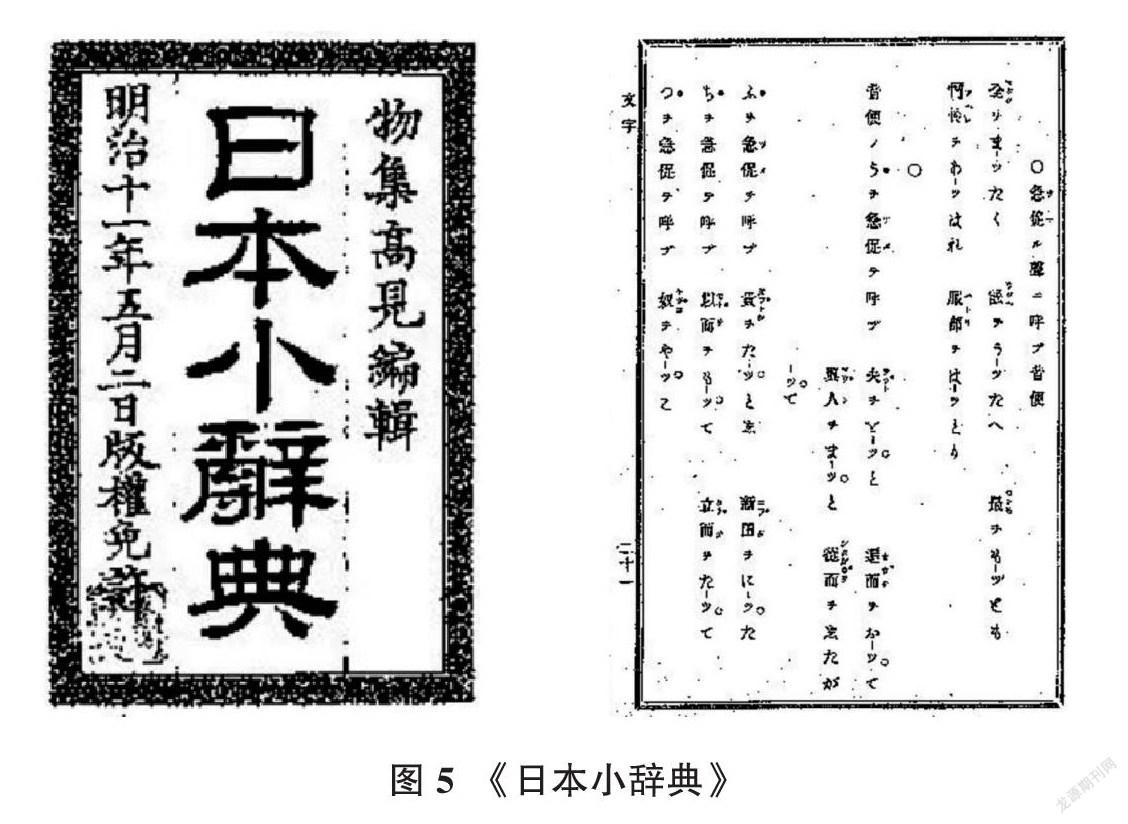

據(jù)現(xiàn)在掌握的材料,日本最早出現(xiàn)“辭典”一名應(yīng)該是在1878年,見于物集高見編纂的《日本小辭典》(參見圖5)。既然說“小”,猜測(cè)前面可能還有不“小”的辭典。但我們至今沒有找到。該書雖曰“小”,在編排體例上與日本現(xiàn)代辭典也還有相當(dāng)差別,然而卻是“辭典”的最初歷程。而在中國,“辭典”一名出現(xiàn)已是24年后的1902年,是在梁?jiǎn)⒊摹缎旅裾f》里。該文是梁?jiǎn)⒊煨缱兎ㄊ”茈y于日本時(shí)所寫,其中寫到“倭斯達(dá)的大辭典三十六年始成”,以“大辭典”的形式介紹這一新通名。而顏惠慶《英華大辭典》(商務(wù)印書館,1908)以及嚴(yán)復(fù)為該書所作的序中同時(shí)確定了“辭典”在中國的地位。嚴(yán)復(fù)介紹道:“大西文辭典眾矣,以其卷帙,則自盈握小書,至于數(shù)十巨冊(cè)。”梁、嚴(yán)均為有國際眼光之巨匠,見多識(shí)廣,日本“辭典”一名早已識(shí)見多時(shí),已熟稔于心。

圖5 《日本小辭典》

2. “辭”的合理性

“辭”這個(gè)字有很多意思,但傳統(tǒng)最接近word的意義是“話語”。《易·系辭上》:“所樂而玩者,爻之辭也。”《禮記·曲禮上》:“毋不敬,儼若思,安定辭。”孔穎達(dá)疏:“辭,言語也。”又《孟子·萬章上》:“說《詩》者,不以文害辭,不以辭害志。”朱熹集注:“文,字也;辭,語也。”當(dāng)然,話語的范圍非常大,短至一個(gè)word的話語,長(zhǎng)至一篇說辭。因此日本用“辭”來對(duì)應(yīng)word以及少量固定用法之phrase,構(gòu)成“辭典”,顯然是對(duì)“辭”義的改造或再植入,可謂高明。這引起了我們的深思,為何這樣的發(fā)明,沒有發(fā)生在漢字與字典的祖地中國呢?可能是因?yàn)閲颂軅鹘y(tǒng)的束縛,不敢想,不敢破傳統(tǒng)而創(chuàng)新。

3. “辭典”入華二線

中國辭書接受“辭”的新義新用,其實(shí)有兩條線:一條是直接引進(jìn)“辭典”作為通名。民國成立后,這類名稱如雨后春筍。最早還是在外語類或外漢類辭書中使用,如《英華大辭典》、《漢英辭典》、《漢英新辭典》(李玉汶編 1918)、《漢英大辭典》(張鵬云編 1920)、《英漢雙解韋氏大學(xué)辭典》(1923)、《世界漢英辭典》(盛谷人編 1931)、《中華漢英大辭典》

(陸費(fèi)執(zhí),嚴(yán)獨(dú)鶴主編 1930)、《世界英漢漢英兩用辭典》(嚴(yán)恩椿,沈宇編 1933)。之后才涉入純漢語與文化的領(lǐng)域。先是百科或?qū)I(yè)性的辭書。如《中國醫(yī)學(xué)大辭典》(謝觀編 1921)、《佛學(xué)大辭典》(丁福保編 1922)、《中國古今地名大辭典》(臧勵(lì)龢編 1931)、《四庫大辭典》(楊家駱編 1931)。最后才應(yīng)用于語文辭書,如《華語大辭典》(權(quán)寧世編 1933)、《國語辭典》(1936—1945)。

使用“辭典”的習(xí)慣一直延續(xù)到今天的臺(tái)灣省。凡是以語詞為釋義對(duì)象的稱為“辭典”,如《重編國語辭典》(1981,修訂本1994)、《新編中國辭典》(1992)、《國語日?qǐng)?bào)辭典》(1994)、《最新國語辭典》(1996)、《國語大辭典》(1996)、四十冊(cè)的《中文大辭典》(1968)以及《遠(yuǎn)東英漢大辭典》(1977)、《遠(yuǎn)東英漢漢英辭典》(1993)、《大新明解日華辭典》(1983)等外漢-漢外辭書。

另一條線是只采用了“辭”字,但間接承認(rèn)“辭典”的合理性。采用方式是“辭+另一字”,是一種更接近中國傳統(tǒng)習(xí)慣的命名。使用者一般都是純漢語范圍的辭書。例如語文兼百科的《辭源》《辭海》,以及以同義異形詞為范圍的《辭通》(開明書店,1934)。這三種都是辭書巨冊(cè),不滿足用“辭典”來統(tǒng)攝自己。此外,如此命名的中外雙解辭書至今僅發(fā)現(xiàn)一部,即《(增訂)英華合解辭匯》(翁良等編,上海商務(wù)印書館,1915)。看來,這條線因其命名較難,能產(chǎn)性較低,已被實(shí)踐定位為副線或輔線。

(三) “辭書”的出現(xiàn)及其轉(zhuǎn)身

從日本來的名稱還有一個(gè),就是“辭書”。這個(gè)詞最初就是“辭典”的等義形式,是書名里的中心語,如:屈達(dá)之助《英和對(duì)譯袖珍辭書》(1857/1862),山田武太郎《日本語大辭書》(1892)。之后,日本很快調(diào)整了名詞術(shù)語,將“辭書”作為最高一級(jí)的上位概念,涵蓋字典、辭典以及其他語文類工具書。

“辭書”在中國始見于1900年沈翊清《東游日記》,據(jù)該書記載,日本已經(jīng)將“辭書”作為語文類工具書的總稱。其中記曰:“書籍室,分十類:一、哲學(xué);二、法律政治;三、歷史地理;

四、文學(xué);五、數(shù)學(xué);六、理學(xué);七、工藝產(chǎn)業(yè);八、辭書;九、叢書類書;十、圖志。另有各種新聞報(bào)紙。”可見,至少在1900年前,“辭書”在日本已經(jīng)完成向最高一級(jí)通名的轉(zhuǎn)身,從一般書名的通名部分,升為總括性的普通名詞。

“辭書”是本學(xué)科頂端的上位概念。該術(shù)語的出現(xiàn),以及字典、辭典/詞典和其他語文類工具書的出現(xiàn),終于搭建完成該學(xué)科的基本框架,也基本完成了該學(xué)科內(nèi)的邏輯分類,具有科學(xué)意義[2]。僅僅一個(gè)下位“字典”或一個(gè)上位“辭書”都是撐不起一片天的。只有建立至少上下位兩級(jí)的名詞術(shù)語,才能成為一門具有基本架構(gòu)的學(xué)問,并啟發(fā)人們沿著演繹方向開拓新的領(lǐng)域。由此,也可以反觀中國的學(xué)術(shù)歷史,提醒我們,傳統(tǒng)學(xué)術(shù)鏈條是否曾缺少過某些概念或術(shù)語環(huán)節(jié),由此可以理清中國學(xué)術(shù)發(fā)展的應(yīng)有之道。

(四) “字典、辭典、詞典”的使用與分野

中國很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)都是“字典”和“辭典”雙主角。從清末到民國時(shí)期,有兩個(gè)通名系列。

一個(gè)是“字典”,但實(shí)際上包含“字”之典與“詞”之典兩種辭書。長(zhǎng)期以來“字典”包含“辭典”,而“辭典”不能包含“字典”。字典的概念大于辭典。究其原因,應(yīng)該是中國人所理解的“字”,其概念不限于漢字的“字”,還可以相當(dāng)于word。比如說,西文一篇文章有2000個(gè)word,中文也可以稱說為2000個(gè)西文“字”。

另一個(gè)是“辭典”,卻是清清楚楚的“詞”之典。[3] 前者,即“字典”,從1815—1823年《華英字典》開始,經(jīng)過1887年《華英字典集成》、1903年《商務(wù)書館華英字典》,到1915年《中華大字典》,又到1919年《國音字典》、1929年《求解作文兩用英漢模范字典》,直至1947年趙元任、楊聯(lián)陞《國語字典》(Concise Dictionary of Spoken Chinese,哈佛大學(xué)出版社),“字典”既用于以字為單位的漢字辭書,也用于以word為單位的英漢辭書。看起來很方便,實(shí)際卻缺乏學(xué)術(shù)的周密性。這種情況可以理解,因?yàn)榭谡Z里始終是“字典”,將“字典”作為語文類辭書的統(tǒng)稱。很少人會(huì)說出“c侏di伲n”二音,總覺得不自然。直到20世紀(jì)60年代,筆者的口語與感覺,仍然是這樣。60年代以后,人們才逐漸適應(yīng)“c侏di伲n”的聲音印象。

后者,即“辭典”,隨著word的觀念逐漸為知識(shí)界所接受,編者們與出版社越來越注重“字典”“辭典”的區(qū)別。原先基本局限于外文辭書的“辭典”也逐漸進(jìn)入中文辭書。并且在1928年出現(xiàn)了黎錦熙主持的中國大辭典編纂處(1956年并入中國科學(xué)院),出版《國語辭典》簡(jiǎn)本(1937)與《中國大辭典長(zhǎng)編之一》(1933)等;1930年還出現(xiàn)了楊家駱主持的中國圖書大辭典編輯館(1945年易名為世界學(xué)院中國學(xué)典館),《四庫大辭典》《中華大辭典》《群經(jīng)大辭典》《世界學(xué)典》與《古今圖書集成學(xué)典》等即為該館所編。

“詞典”一名也并非今天才有,民國時(shí)已出現(xiàn):1929年李儒勉所編《實(shí)用英漢漢英詞典》(中華書局)就以“詞典”為名,應(yīng)該說是開風(fēng)氣之先,到1934年已經(jīng)出版5版。為何不用當(dāng)時(shí)流行的“辭典”,而獨(dú)創(chuàng)“詞典”一名,且過了很久都無人跟隨其后,的確值得研究。

1949年后,在整個(gè)中國,出現(xiàn)了名稱三分的規(guī)范傾向:

“字典”限于解釋漢字,如1953年開始出版的《新華字典》,1955年出版的《同音字典》(1956年由商務(wù)印書館出版了新一版)、1986—1990年出版的《漢語大字典》。

“詞典”通行于中國大陸,并限于解釋“字”與word,如1957年中國大辭典編纂處的《漢語詞典》簡(jiǎn)本(商務(wù)印書館)、《現(xiàn)代漢語詞典》(1956—1960年試印本,今已出版至第7版)和1986—1994年的《漢語大詞典》(漢語大詞典出版社,上海辭書出版社)。

“辭典”僅通行于中國臺(tái)灣,也限于解釋“字”與word。1949年以后,“辭典”一名很快在中國主體部分消失,僅有少量例外,如《朗文當(dāng)代英語大辭典(英英·英漢雙解)》《朗文語言教學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)辭典》等。該系列詞典在中國臺(tái)灣地區(qū)已經(jīng)出版在先,而且早已使用“辭典”一名,因此可能是與外方協(xié)調(diào)的結(jié)果。

三、 異質(zhì)成分的接納

單語辭書,一向都是以單語言文字為本,不接納以另一種語言為背景的字符。其合理性毋庸多言。然而民族與語言的接觸,卻不以此為界。語言的功能就是人際交往,甚至是群體性的語言接觸與交流。語言的本質(zhì)是現(xiàn)實(shí)的,功利的。能方便交際,就會(huì)接受,并不理睬管理者設(shè)定的某些界限。尤其當(dāng)這些異質(zhì)成分成為國際性符號(hào),更會(huì)如此。因此,0、1、2、3、4……和OK被各個(gè)民族群體所接受,就毫不奇怪了。當(dāng)這些語言符號(hào),穩(wěn)定于某個(gè)民族語言時(shí),那么語文辭書接納它們,就順?biāo)浦郏锨楹侠砹恕W匀唬瑵h語辭書也不能例外。這是語文辭書的另一層面的演化。但真要落實(shí),并不簡(jiǎn)單。

(一) 阿拉伯?dāng)?shù)字作為標(biāo)記工具

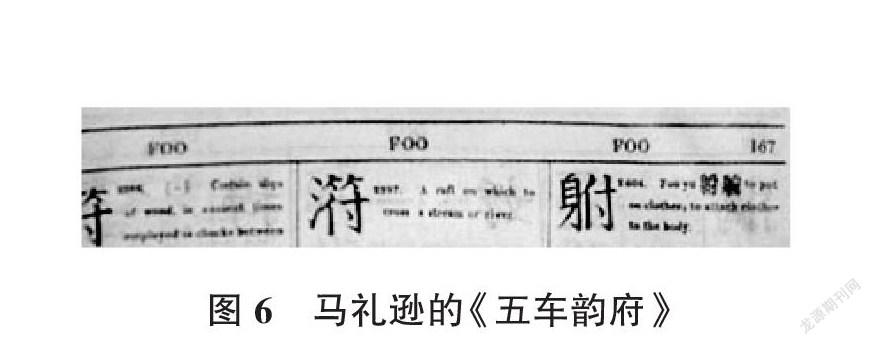

漢語辭書接納阿拉伯?dāng)?shù)字作為標(biāo)記工具,也即頁碼、年份和字頭編號(hào)的標(biāo)注手段,可能始于中西雙語詞典,例如1820年的馬禮遜詞典《五車韻府》等英漢辭書,明顯使用了阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)定頁碼(參見圖6),與中國傳統(tǒng)辭書完全不同。這部詞典是外國人編的,算漢語的還是算外語的,算中國的還是外國的,的確有些為難。但不管哪一種,總是有歷史意義的。完全由國人編寫的漢語辭書中使用阿拉伯?dāng)?shù)字作為標(biāo)記工具,則始于張?jiān)谛碌摹稘h英辭典》(參見圖7),頁碼與義項(xiàng)次第都采用阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)寫。

然而,大多數(shù)漢語辭書依然用漢字?jǐn)?shù)字標(biāo)記頁碼。其原因可能有二。一是漢字?jǐn)?shù)字與中文同屬一個(gè)系統(tǒng),而阿拉伯?dāng)?shù)字非我族類。漢語辭書當(dāng)然應(yīng)使用同族類的數(shù)字。二是從《康熙字典》開始,純粹漢語的辭書,一直都是豎排的。豎排書籍與阿拉伯?dāng)?shù)字以及拉丁字母是不諧和的。漢字的設(shè)計(jì)與定型完全是依托豎寫,橫寫是偶爾之為。拉丁字母與阿拉伯?dāng)?shù)字則完全是依托橫寫的設(shè)計(jì),與橫排相容,而與豎排不諧和。

早期的中國辭書中,我們僅僅發(fā)現(xiàn)了一部《新式繪畫國音學(xué)生新字典》(上海廣益書局,1912),采用阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)寫頁碼,而且將頁碼放在書眉書口處,頗有游離在外的感覺(參見圖8)。由于與流行的傳統(tǒng)格式相悖,這種形式并無其他辭書跟進(jìn),只是曇花一現(xiàn)。漢語辭書仍繼續(xù)采用中國數(shù)字標(biāo)記頁碼。

只有在辭書采用橫排以后[4],阿拉伯?dāng)?shù)字作為頁碼標(biāo)記工具,才變得順理成章。如1931年《世界漢英辭典》,橫排,阿拉伯?dāng)?shù)字頁碼。豎排的辭書都堅(jiān)持采用漢字?jǐn)?shù)字標(biāo)記頁碼,這種情況在中國大陸1949年后,由于辭書橫排全面推行,方才有了徹底的改變。

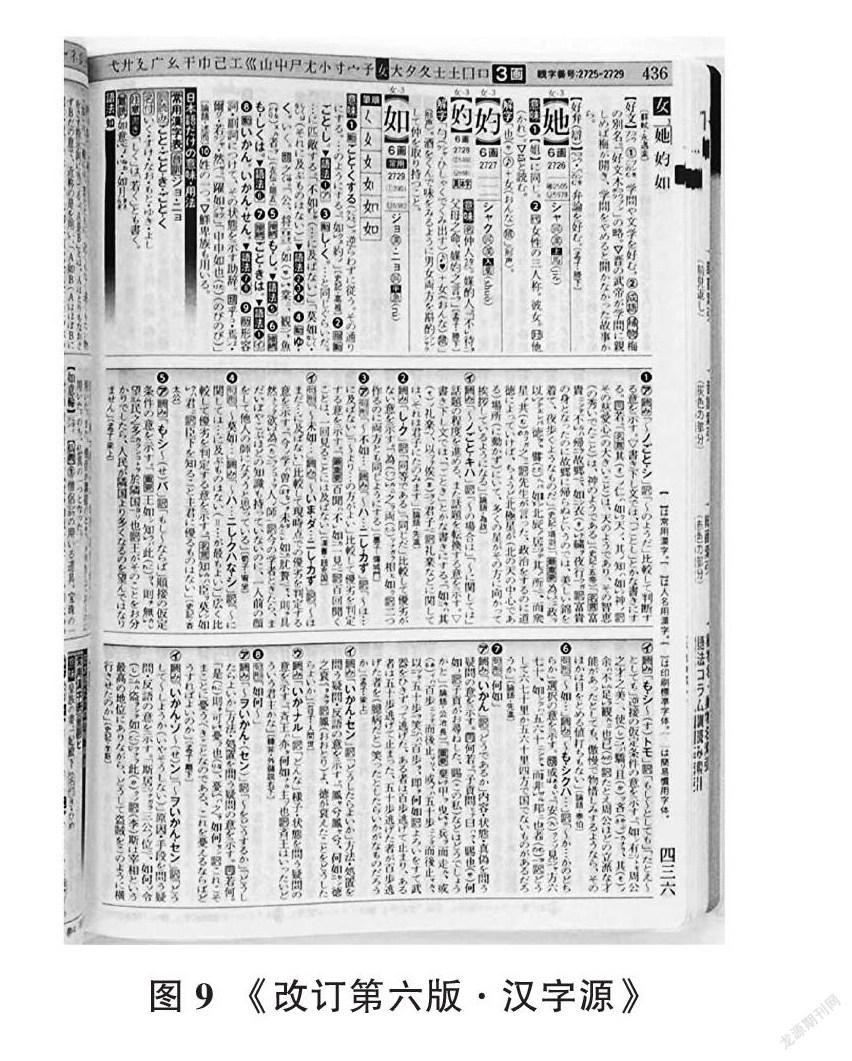

回看日本,由于日本大部分辭書至今還堅(jiān)持豎排,因此漢字?jǐn)?shù)字標(biāo)記頁碼的傳統(tǒng)一直沒有根本的變化。像《漢字源》2018年的最新版,還采用了兩種形式的頁碼:阿拉伯?dāng)?shù)字頁碼置于眉線,而漢字?jǐn)?shù)字頁碼仍置于書口的底部。(參見圖9)

標(biāo)記頁碼雖然是小事,卻反映了漢字文化圈地區(qū)接納外來字符的態(tài)度。細(xì)節(jié)處往往最能見真情,不可不認(rèn)真觀察。

(二) 拉丁字母與阿拉伯?dāng)?shù)字列條之議

一直到今天,阿拉伯?dāng)?shù)字都沒有資格作為字頭或詞目,甚至還不能在中國數(shù)字的詞條里以明確的圖形來等同中國數(shù)字。例如在《現(xiàn)代漢語詞典》第5—7版中,僅僅在“數(shù)字”條下的義項(xiàng)②里才有“表示數(shù)目的符號(hào),如阿拉伯?dāng)?shù)字、蘇州碼子”寥寥數(shù)語,但沒有具體數(shù)字字符。到了“阿拉伯?dāng)?shù)字”條下才見到0、1、2、3、4的模樣,但也不見其數(shù)字值的對(duì)等

說明。

至于西式字母,也只是在“拉丁字母”“希臘字母”條下列出。到了1996年《現(xiàn)代漢語詞典》第3版,才以“西文字母開頭的詞語”的名義加入了39條字母詞,到第6版也才有6頁共239條,然而卻鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。但是,這幾頁紙仍具有辭書演化史的意義。第一,在某種程度上承認(rèn)它們是漢語里使用著的詞。第二,承認(rèn)這種異質(zhì)形式在漢語文里有某種程度的地位。有學(xué)者對(duì)此評(píng)論道:“這是尊重事實(shí)的表現(xiàn),也體現(xiàn)了對(duì)字母詞收錄的謹(jǐn)慎態(tài)度。”

(徐時(shí)儀 2016)128但是,它們?nèi)匀皇橇眍悾蝗胝齼?cè)。由此也就引起了一場(chǎng)理論上的爭(zhēng)議:字母詞到底是什么性質(zhì)?既然承認(rèn)漢語拼音方案采用的拉丁字母具有法律地位,為何不能列入

正冊(cè)?

由拉丁字母開始,又引出了另一問題,更早進(jìn)入中國的阿拉伯?dāng)?shù)字又算什么?為什么連副冊(cè)都不能列入?例如5G、4S店等,用正規(guī)漢語漢字怎么表達(dá),又能否通行?

這些都不僅僅是漢語的問題,其實(shí)也是辭書演化的問題。它們嚴(yán)酷地?cái)[在人們面前。我們天天在漢語里說的詞,為什么不能被承認(rèn)是漢語的一部分?即使是特殊的一部分

也行。

有人想趕它們出去。從辭書里趕出去容易,從實(shí)際語言里趕出去卻極其困難。我們可以控制、減少,但絕對(duì)趕不干凈。因?yàn)檫@違反語言的本質(zhì),違反語言規(guī)律,也違反國際交流的現(xiàn)實(shí)。[5]我們是否應(yīng)該在漢字條目的正文之外設(shè)立幾種附編,將各種已經(jīng)廣泛使用的外來字符納入,而不僅僅是字母詞?

(三) “〇”的地位

阿拉伯?dāng)?shù)字在漢語辭書中沒有與漢字同樣的地位,其中卻獨(dú)獨(dú)有個(gè)“0”,受到了例外的歡迎,《現(xiàn)代漢語詞典》還將它通過變形為“〇”列入漢字字頭。這一舉動(dòng)已經(jīng)引起了爭(zhēng)議。有人堅(jiān)稱“〇”已經(jīng)是漢字;也有人反對(duì),認(rèn)為“〇”明顯是“非我族類”,只是借用了阿拉伯?dāng)?shù)字,略加包裝而已。反對(duì)者還指出,“〇”在學(xué)理上不具備漢字的要項(xiàng),至多在方塊形式上有了些漢化,在更具本質(zhì)的筆畫、筆形上并無漢字化[6]。至于方塊化也只是為了與前后數(shù)字漢字諧和而從美學(xué)角度做出的尺寸調(diào)整(從半角擴(kuò)為全角),并無實(shí)質(zhì)的

變化。

根據(jù)現(xiàn)有的資料,1614年利瑪竇(授)、李之藻(演)《同文算指通編》卷五載:“有循此順加者:一、二、三、四、五、六、七、八、九、一〇、一一、一二、一三、一四、一五、一六,此類順加。”這就明確表示個(gè)位數(shù)的“〇”已經(jīng)正式引進(jìn)。但正式進(jìn)入實(shí)用可能要更晚。“〇”正式進(jìn)入數(shù)字實(shí)用行列,日本可能早于中國。據(jù)我們掌握的資料,日本于20世紀(jì)20年代已經(jīng)廣泛使用于各種數(shù)碼中(包括頁碼、編號(hào)等)。而在此時(shí)期,中國仍堅(jiān)持用“零”。很可能受到日本的影響,中國也才開始將“〇”實(shí)用化。

但是,日本辭書里雖然廣泛地用“〇”代替“零”,表示年代、頁碼、價(jià)格等,然而卻絕對(duì)不將“〇”視為漢字,不列入漢字行列,不作為字頭。據(jù)筆者查檢所見,僅有兩款辭書(由加藤明保領(lǐng)銜編寫的《漢字源》與《漢和大字典》)在“零”字頭下相當(dāng)于zero義項(xiàng)里以括號(hào)注出另一等價(jià)的含“〇”實(shí)例,但卻不承認(rèn)“〇”是漢字。(參見圖10中的義項(xiàng)?)。其他日語辭書甚至連括號(hào)內(nèi)的地位都沒有,在正文里一律排斥“〇”[7]。日本辭書的這種處理值得我們參考。

對(duì)于“〇”,當(dāng)然可以有其他多種處理方式可供選擇。[8] 如果這個(gè)“〇”定下來了,那么其他阿拉伯?dāng)?shù)字的處理就應(yīng)該得到基本相同的對(duì)待。這是擺在辭書人面前的一個(gè)難題。

我們?cè)谏虅?wù)印書館編纂的《現(xiàn)代漢語大詞典》專家審讀咨詢會(huì)(2021.4.6—10)上獲悉,該辭書主持者接受對(duì)“〇”的質(zhì)疑,決定不將該字符列入正文。如能實(shí)現(xiàn),這將是一次有膽識(shí)的正本清源。

四、 語文辭書還可以怎樣編

辭書學(xué)家鄒酆論道:“辭書應(yīng)為滿足社會(huì)需求而編纂”,“要建立辭書是文化商品,辭書編纂應(yīng)把用戶利益擺在首位的服務(wù)觀念”(周志鋒 2004轉(zhuǎn)引鄒酆 2001)。的確如此,辭書是文化應(yīng)用產(chǎn)品,理應(yīng)將社會(huì)的需求、讀者的需求作為編纂的第一原則。當(dāng)今社會(huì)、讀者的文化水平普遍提高,已經(jīng)不滿足于漢字的現(xiàn)代規(guī)范,而希望了解漢字歷史的音形義信息,希望保存家鄉(xiāng)方言的漢字語音信息,希望在數(shù)字化時(shí)代獲得每個(gè)漢字的編碼,希望了解現(xiàn)代漢語詞匯曾經(jīng)的面貌。這些希望與需求是合理而正常的。我們應(yīng)當(dāng)與時(shí)俱進(jìn),響應(yīng)這些新的需求。

(一) 他山之石——日本辭書的編法

在與時(shí)俱進(jìn),響應(yīng)需求方面,日本辭書顯然走在我們的前面。我們應(yīng)當(dāng)有國際眼光,應(yīng)當(dāng)對(duì)標(biāo)世界上最好的辭書,以與漢語最接近的辭書為榜樣,追趕先行者。

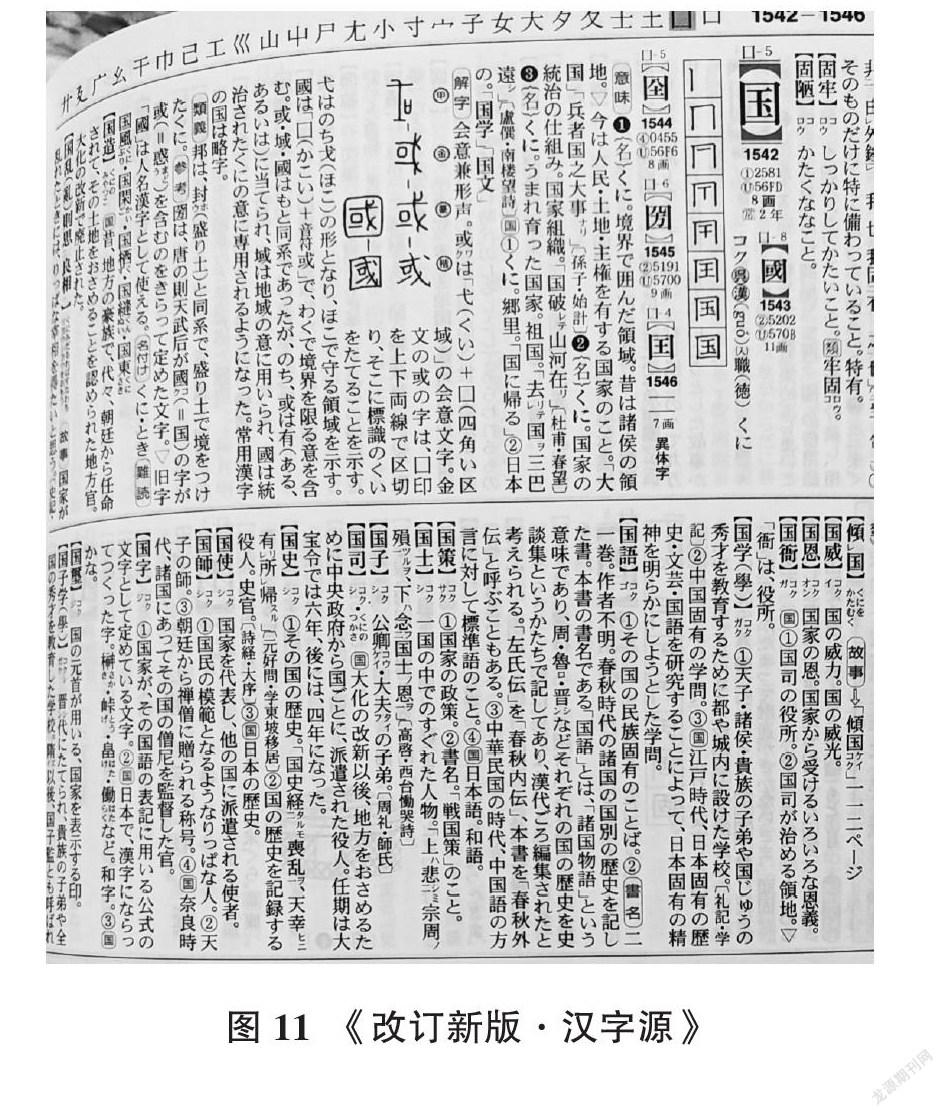

日本詳解漢字與漢語詞的辭書有很多。我們挑出兩部有代表性的中型漢字語文類辭書來看看。它們是《改訂新版·漢字源》(藤堂明保等四人,學(xué)研社,2002,正文1773頁,收字形12596個(gè))與《新版·漢語林》(鐮田正等,大修館,1998,正文1281頁,收字形9405個(gè))。它們以現(xiàn)代規(guī)范字形為字頭,下面收錄有相同的13項(xiàng)古今漢字信息(后面用括號(hào)標(biāo)出中國大致相當(dāng)?shù)闹行娃o書的有無):

①字頭的標(biāo)準(zhǔn)字形。【中:有】

②異體字(含古體字)字形。【中:無】

③日本語的音讀:漢音、吳音、唐(宋)音或慣用音。【中:相當(dāng)于方音信息“無”】

④日本語的訓(xùn)讀。

⑤中國普通話讀音(漢語拼音)。【中:有】

⑥中國的中古調(diào)類與韻部。【中:無】

⑦筆順圖解。【中:無】

⑧筆畫數(shù)。【中:無】

⑨部首/部首外筆畫數(shù)。【中:無】

⑩用字類別(常用漢字,教育漢字,人名用漢字)。【中:無。部分網(wǎng)絡(luò)版已有此信息】

主要漢字的甲骨/金文、小篆字形。【中:無】

構(gòu)字解說(會(huì)意、形聲或音符、意符等)。【中:無】

該字在本辭書內(nèi)的排序號(hào)。【中:無】

此外,《改訂新版·漢字源》(2002)還有另外4項(xiàng)信息:

該字作為詞時(shí)的詞類屬性。【中:有】

標(biāo)明小學(xué)一年級(jí)學(xué)習(xí)用字或二年級(jí)學(xué)習(xí)用字。【中:無】

電腦使用的 JIS(日本工業(yè)規(guī)格集)碼。【中:無】

電腦使用的 Unicode(國際字符集)碼。【中:無】(以上參見圖11)

此外,日本當(dāng)代出版的辭書,包括小學(xué)生用的辭書,還普遍具有以下特點(diǎn):

套色(雙色或多色)印刷,如《漢字源》《小學(xué)國語辭典》(參見圖12)。【中:無/很少】

隨詞語而出的插圖或彩色插圖(而非單獨(dú)的圖片頁),20世紀(jì)90年代后期出版多種彩色插圖的辭典,如字詞并兼百科的《大辭泉》(松村明,小學(xué)館1995)。【中:無/很少】

在小學(xué)生辭書中引入“結(jié)構(gòu)三分”(整體結(jié)構(gòu)、左右結(jié)構(gòu)、上下結(jié)構(gòu))的筆畫索引,先筆畫,在同筆畫中用三種圖像區(qū)分,一目了然,縮小的查檢區(qū)間,很適合少兒階段的認(rèn)知水平和認(rèn)知特點(diǎn)。【中:無】(參見圖13)

《漢字源》是一部面向普通讀者的中型辭書。名為“漢字源”但實(shí)際上是一部收錄并解釋日語中歷史上來自漢語古文獻(xiàn)的詞語(現(xiàn)代漢語的詞極少,僅“指向、括弧、孫文”等少量現(xiàn)代詞語)的辭書,當(dāng)然同時(shí)也有豐富的漢字(包括日制漢字)信息,承擔(dān)著多功能、多信息的職能,在日本有較高的學(xué)術(shù)地位。到2018年時(shí)已出至第六版。“漢語林”與此相仿。我國缺少此種類型的辭書,可約略相當(dāng)者應(yīng)該是《辭源》,但《辭源》屬于大型,而且不管漢字。本文以此舉例,目的是就“漢字”信息角度開闊眼界,啟發(fā)新思。如果以漢字信息而言,《漢語大字典》也只是漢字的形體信息,而缺少其他更實(shí)用、更現(xiàn)代的信息。我國多種辭書顯然在類型上有所不及。

在套色和插圖方面,我國小學(xué)生辭書雖然也已有不少這樣做了,但就套色數(shù)量以及插圖數(shù)量與質(zhì)量而言則尚有差距。

以上除了第④項(xiàng)訓(xùn)讀外,其他19項(xiàng)信息里中國多種辭書只收錄了很少幾項(xiàng)。可見差別或距離還是很大。

我們必須承認(rèn),我國辭書從項(xiàng)目設(shè)置到印刷裝訂上與日本辭書存在差距。我們應(yīng)該對(duì)標(biāo)日本辭書,讀者第一,與時(shí)俱進(jìn),盡快提高中國辭書的功能與質(zhì)量。

(二) 中國辭書的未來選擇——多信息化與多功能化

中國的《現(xiàn)代漢語詞典》《漢語大字典》《漢語大詞典》與日本辭書相比,在漢字“字頭”條目上,除去普通話讀音外,其他信息未免少了很多。以《現(xiàn)代漢語詞典》為例,即使從現(xiàn)代漢語的角度,每個(gè)字頭下仍缺少用字類別(常用、次常用),筆順圖解,筆畫數(shù),部首/部首外筆畫數(shù),以及電腦用內(nèi)碼等。當(dāng)然,現(xiàn)在辭書都開始上線,有了網(wǎng)絡(luò)版,這些網(wǎng)絡(luò)版里也有了比紙質(zhì)版更多的信息和功能。例如《現(xiàn)代漢語詞典》有:發(fā)音、書寫、漢字級(jí)別、漢字結(jié)構(gòu)。《漢語大詞典》除發(fā)音、書寫外還增加了成語搜索、繁簡(jiǎn)字對(duì)照,多序搜索(包括逆序)等。但仍有不少發(fā)展空間。至于紙質(zhì)版則須更上層樓。

中國的辭書似乎太重視辭書間的分工,缺少競(jìng)爭(zhēng),這對(duì)辭書發(fā)展顯然不利。大型辭書主要服務(wù)于專業(yè)人員,適宜有針對(duì)性的分工。中型辭書更適合普通民眾使用,更應(yīng)該是多信息、多功能的。許多人不可能購買多種中型辭書,因此,一部中型辭書如果能多收錄一些有用信息,多增加一些功能,將造福讀者。

中國辭書與日本辭書最大不同點(diǎn)是:中國辭書似乎更多考慮當(dāng)下的規(guī)范性,較少聯(lián)系漢字的其他信息;而日本辭書卻堅(jiān)持維持這種漢字信息的聯(lián)系。讀者的需求正在與時(shí)俱進(jìn),隨著文化修養(yǎng)的提高,水漲船高,人們不再滿足于識(shí)字解詞,而要求了解傳統(tǒng)文化和本地文化,了解漢字的形音義信息。只有了解歷史,才能更理解今天。只有聯(lián)系漢語漢字歷史,才能理解漢語和漢文化寶藏。只有跟上時(shí)代,才能適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)-數(shù)字化環(huán)境。因此,辭書也必須與時(shí)俱進(jìn),需要豐富辭書的收錄內(nèi)容。如果能根據(jù)不同辭書層次或類別適當(dāng)記載漢字讀音的歷史信息,那就能更好地利用和保護(hù)方言,發(fā)展今日之文化。很多漢字的歷史信息、方言信息,對(duì)編者是舉手之勞,但對(duì)讀者卻是功德無量。

中國現(xiàn)行的漢字類辭書可以在不同層次上實(shí)現(xiàn)不同程度的多信息化或多功能化。根據(jù)筆者自身的經(jīng)驗(yàn),這方面主要有三項(xiàng)。

第一項(xiàng),漢字級(jí)別或類型的信息。字頭下標(biāo)明常用字級(jí)別、HSK漢字教學(xué)或測(cè)試級(jí)別,常用字最好標(biāo)明基本字(構(gòu)造漢字用的字)信息、筆順信息。

第二項(xiàng),增加中古語音信息。《廣韻》或《集韻》的反切,過于專業(yè),也難以為今人所接受使用。因此,如果能從中列出下面四項(xiàng)中古語音信息,對(duì)現(xiàn)代讀者將會(huì)很有用:

(1) 聲母的清濁區(qū)別,有助于理解當(dāng)今普通話大部分一、二聲的由來;

(2) 入聲及中古收塞輔音尾類別(-p,-t,-k),有助于理解北京話聲調(diào)以及欣賞古典

詩詞;

(3) 陽聲韻中古-m收尾,有助于欣賞古典詩詞,理解某些同音詞的由來;

(4) 尖團(tuán)音區(qū)別,有助于理解戲曲咬字與某些同音詞的由來。

第三項(xiàng),方言讀音基本信息。配合方言保護(hù)工程,附上閩、粵、客、吳等方言代表點(diǎn)的字音音標(biāo),以滿足大眾不斷提升的文化需求。

中國現(xiàn)在的語文辭書很多,但同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重,因而價(jià)值也就大大受限。如果《現(xiàn)代漢語詞典》礙于規(guī)范任務(wù)與體例,那不妨編寫一些不同類型的中型詞典或字典,選擇性地刊載以上三項(xiàng)信息。如果此建議能實(shí)現(xiàn),將提升中國辭書的水平,也可倒逼印刷裝訂的技術(shù)。讀者也必額手相慶,感謝有這么一類詞典,可以解除他們?cè)谄鹈帧㈩}四字景名以及欣賞、吟詠、試作舊體詩詞時(shí)的困擾。如果覺得此建議的負(fù)擔(dān)太沉重,那么不妨讓各方言區(qū)各自出版適合本地區(qū)使用的辭書,在標(biāo)注普通話讀音之外,也標(biāo)注本方言區(qū)代表性地點(diǎn)的方音。這樣,辭書出版就活了,辭書市場(chǎng)也活了。

(三) 在規(guī)范型之外——多類型化

中國目前的語文辭書基本上都是單一的規(guī)范型。1973年,《現(xiàn)代漢語詞典》開始了規(guī)范型詞典的征程。自此許多語文辭書都圍繞“規(guī)范”開展編纂。這在推廣普通話的時(shí)代顯然重任當(dāng)前,情理之中。但當(dāng)推廣普通話取得決定性勝利之際,語文辭書也應(yīng)該開啟另一扇大門,即記錄語言的過去與現(xiàn)在,為語言研究提供更完整的資料,為保存方言信息提供有力的支持。這就需要我們?cè)谔峁┮?guī)范的同時(shí),也提供更豐富的描寫,開拓“規(guī)范+描寫”的新類型。我們高興地獲悉,中國社會(huì)科學(xué)院語言所正在編纂《現(xiàn)代漢語大詞典》。該詞典以“守正,存故,納新”為原則,開創(chuàng)“規(guī)范+描寫”新模式,大大擴(kuò)展了收錄范圍,開拓了釋文新格局。我們衷心期待該詞典的誕生。[9]

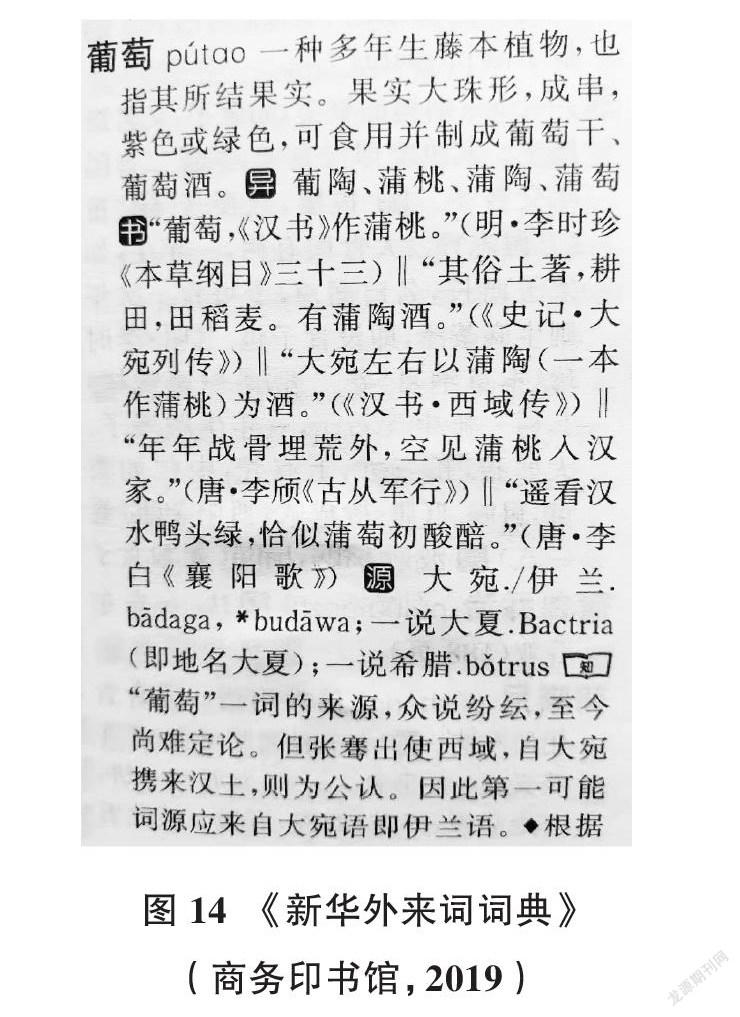

我們還可以突破辭書的框框,將“研究性”因素也有限度地植入辭書中。描寫本身就意味著可能描寫到多答案或缺少答案的字與詞,可能遇到尚在研究中的項(xiàng)目。“研究性因素”,在辭書中可體現(xiàn)為如下兩個(gè)方面:

其一,納入不同觀點(diǎn)的解釋(在涉及古漢語、古漢字與外來詞詞源時(shí),已經(jīng)有許多先例)。我們希望,不但古漢語和外來詞可以這樣(參見圖14),現(xiàn)代漢語辭書同樣也可以如此。像沈從文的湘西小說,多有方言俗詞,卻不知如何正確解釋。外語翻譯已苦于此久矣。

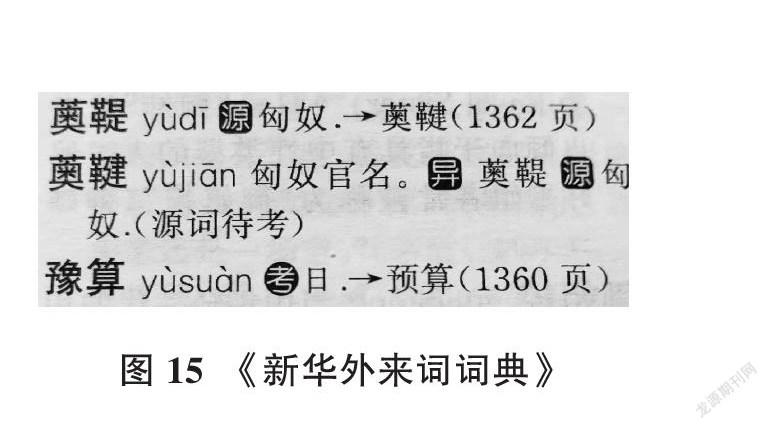

其二,收錄尚未得到解釋的字與語詞。最早在辭書里打破原先規(guī)范的是《集韻》。“《集韻》在韻書中首次收錄了存疑字,并用科學(xué)的態(tài)度進(jìn)行了標(biāo)注。”突破了說文規(guī)定的“于其所不知,蓋闕如也”。《集韻》“正如在其‘韻例’中所言‘凡字有成文,相因不解釋者,今但曰闕,以示傳疑’。《集韻》如此做法,擴(kuò)大了韻書收字的范圍,增強(qiáng)了韻書的功

效”。(鄧春琴 2011)25-26這就是另一種研究性因素。筆者在外來詞考源時(shí)也有所反映,以“待考”表示考源空缺。(參見圖15)

將以上兩項(xiàng)加入辭書,不但可以更完整地反映漢語的面貌,而且相當(dāng)于張榜求賢,可以激發(fā)更多學(xué)人共同努力,解答難題,或可啟發(fā)思想,激活探索或破解的欲望。

(四) 革新檢索法——淺度認(rèn)知的呼喚

當(dāng)今中國的辭書主要有兩種檢索類型:一,筆畫-部首或部首-筆畫兩級(jí)檢索;二,音序檢索。曾經(jīng)流行的四角號(hào)碼早已實(shí)際放棄;曾經(jīng)有過的筆順檢索也因?yàn)樘爆嵑筒灰状_定而實(shí)際放棄。但是,漢字的特點(diǎn)(難以計(jì)算筆畫、提取部首,非準(zhǔn)確表音等)有時(shí)會(huì)越出這些剛性檢索框架;使用者的情況(初學(xué)者或外國人等)又讓這些檢索無能為力。因此,在今天人工智能的啟發(fā)下,我們提出“傻瓜認(rèn)知”的概念,讓漢字的非文字學(xué)特點(diǎn)凸顯出來,開發(fā)新的檢索系統(tǒng)。所謂“傻瓜認(rèn)知”就是帶有模糊性或不確定性,超文字學(xué)的淺度認(rèn)知。可以想到的有如下兩方面。

其一,設(shè)置容錯(cuò)度與模糊區(qū)間。即容許筆畫、部首略微算錯(cuò),容許讀音略微讀錯(cuò),仍然可以讓使用者查到目標(biāo)字詞。這些已經(jīng)在字詞電腦輸入法里有了廣泛的實(shí)現(xiàn)。

其二,幾何圖形歸類。比如可以分出上下、左右、包圍、整體四大類。這樣就對(duì)初學(xué)者撤除了文字學(xué)的門檻,讓漢字變得不那么陌生。

如果這兩方面結(jié)合起來,那么這樣的檢索系統(tǒng)將讓使用者感到親近和簡(jiǎn)易。這樣的做法也將使?jié)h字走向世界時(shí)會(huì)變得容易些。

我們應(yīng)該迎接辭書多信息化、多功能化、多類型化的時(shí)代,迎接漢語走向世界的時(shí)代,與時(shí)俱進(jìn),千萬不要讓眼前的成就把自己故步自封起來。

附 注

[1] “條頭”是規(guī)范的說法。(參看國家標(biāo)準(zhǔn):《辭書編纂的一般原則與方法》,2003),字典的條頭是字頭,詞典的條頭是詞頭。但如今很少有人用“條頭”,由于“詞頭”有歧義,就改用了“詞目”。于是形成詞目與字頭在稱呼上不平行的現(xiàn)象。

[2] “辭書”有廣狹而義。狹義指語文類辭書;廣義指包括百科性以及各種專科性的辭書。中國有人還創(chuàng)造了“詞書”一名,以此與“字書相對(duì)”,用來指稱語文類以“詞”為主線的辭書。但使用者不多。(李行健 1998)51-58

[3] 商務(wù)印書館1919年《學(xué)生字典》前后附頁廣告,包括該字典共有20種辭書,其中名為“字典”的12種(漢字類與外語類混用)、名為“字匯”的1種、名為“辭典”的6種(基本上是外語類)、名為“辭源”的1種。筆者另外看到民國時(shí)其他漢字類學(xué)生用辭書全部都以“字典”為其通名。可見傳統(tǒng)上“字典”更為普及。《中華讀書報(bào)》(2010-09-02)刊登元尚《英漢(漢英)辭典知多少》一文,指出作者看到1911—1949年英漢雙語詞典約有60部,大部分以“辭典”為其通名。

[4] 在1949年之前,橫排僅應(yīng)用于外語類或外漢類辭書。漢語辭書基本上是豎排,僅有個(gè)別辭書試用橫排,例如中華書局《國語學(xué)生字典》(馬俊如等編,1926年初版)。1949年以后辭書才全領(lǐng)域地改變?yōu)槿繖M排。這顯然是接受西方dictionary的影響。橫排在日本漢字辭書里極少看到。他們基本堅(jiān)持日語類辭書、報(bào)紙豎排,至今如此。只是到了當(dāng)代,為學(xué)習(xí)漢語而編纂的“中國語辭典”才開始橫排,如《白水社中國語辭典》(2002年初版)和東方書店的《東方中國語辭典》(2004年初版)。橫排,從根本上看,是接受了西語dictionary的方式。

[5] 關(guān)于字母詞的不同意見可以參見:顧曉微(2016)、劉青(2014)、張鐵文(2013)、周慶生(2004)。

[6] 漢字的本質(zhì)特征有5項(xiàng):1. 是否符合楷書8種筆畫(橫、豎、撇、點(diǎn)、捺、折、提、鉤),其中前

6種尤具根本性。“彎”在楷書筆畫里只具有附屬性,沒有獨(dú)立筆形,須與鉤組成完整筆畫。2. 是否具有表語音或表語義的分工構(gòu)件。3. 是否具有漢字的組合架構(gòu)與方塊外形。4. 是否承擔(dān)某種虛實(shí)語義。5. 是否表示以音節(jié)為計(jì)算單位的語音。其中第1條最具根本性與區(qū)別性。如果第1條不具備,就可以否決其漢字身份。有人說,“〇”是一畫,是折筆。然而,這一筆又從哪里開始?這個(gè)折具有楷書的哪一種完整筆形?

[7] 日本收錄“〇”的只有為漢語教學(xué)編寫的幾部詞典,例如《白水社中國語辭典》和《東方中國語辭典》。它們是借鑒《現(xiàn)代漢語詞典》才收錄的,為的是與中國的《現(xiàn)代漢語詞典》接軌。

[8] 史有為在《“〇”是漢字嗎?》《再談數(shù)字“〇”》《“〇”字規(guī)范再議》(刊于公眾號(hào)《西去東來中傳》)三文里提出了一些倡議。歸結(jié)起來有幾點(diǎn)。(1) 詞典正式序列里取消“〇”條。在“零”字條下注明表示數(shù)目并與漢字?jǐn)?shù)字合用時(shí)可改作“〇”。(2) 詞典的附編里可以增設(shè)“外來字符/阿拉伯?dāng)?shù)字”,其中“0”后注明“與漢字?jǐn)?shù)字并用時(shí)使用全角的‘〇’形式。數(shù)字‘〇’與數(shù)字‘零’具有同等的文本效力”。《辭書研究》2021年第5期刊載了社科院辭典編纂研究中心解竹的《關(guān)于“〇”的爭(zhēng)論及辭書收錄建議》,作者周全地調(diào)查了一圈,最后又回到了原點(diǎn):堅(jiān)持將“〇”作為漢字收入辭書并單獨(dú)出條。說是“從實(shí)際使用出發(fā)”以及與“國家出版的相關(guān)規(guī)定”一致,但這兩個(gè)理由又都缺乏說服力,未免遺憾。

[9] 趙振鐸(2020)105介紹國外經(jīng)常就辭書的典范性(prescriptive)和描述性(discriptive)發(fā)生爭(zhēng)議。“這場(chǎng)爭(zhēng)議已經(jīng)進(jìn)行了一百多年。”其實(shí)二者是可以結(jié)合的,并非水火不相容。

參考文獻(xiàn)

1. 鄧春琴.《集韻》在辭書編纂史上的創(chuàng)新.西華師范大學(xué)學(xué)報(bào),2011(2).

2. 顧曉微.《現(xiàn)代漢語詞典》字母詞收錄與修訂情況分析.中國科技術(shù)語,2016(5).

3. 漢語大詞典編輯委員會(huì),漢語大詞典編纂處編.漢語大詞典.上海:漢語大詞典出版社;上海:上海辭書出版社,1986—1994.

4. 漢語大字典編輯委員會(huì)編.漢語大字典(第二版). 成都:四川辭書出版社;武漢:崇文書局.

5. 何九盈,王寧,董琨主編.辭源(第三版).北京:商務(wù)印書館,2015.

6. 李行健.我國詞書的歷史和現(xiàn)狀——辭書學(xué)學(xué)習(xí)札記.唐山師專學(xué)報(bào),1998(Z1).

7. 劉青.關(guān)于科技名詞中字母詞問題的探討.中國科技術(shù)語,2014(2).

8. 劉葉秋.中國字典史略.北京:北京出版社,2016.

9. 解竹.關(guān)于“〇”的爭(zhēng)論及辭書收錄建議.辭書研究,2021(5).

10. 徐時(shí)儀.漢語語文辭書發(fā)展史.上海辭書出版社,2016.

11. 張鐵文.字母詞使用是語言接觸的正常現(xiàn)象.北華大學(xué)學(xué)報(bào),2013(2).

12. 趙振鐸.辭書學(xué)綱要.成都:四川辭書出版社,2020.

13. 中國社會(huì)科學(xué)院語言研究所詞典編輯室編.現(xiàn)代漢語詞典(第3—7版).北京:商務(wù)印書館,1996、2002、2005、2012、2016.

14. 中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局.辭書編纂的一般原則與方法(GB/T 19103—2003).中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn).北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2003.

15. 周慶生.主流媒體應(yīng)慎用字母詞.科技術(shù)語研究,2004(2).

16. 周志鋒.辭書學(xué)之圭臬 辭書史之樣板——讀《辭書學(xué)探索》.辭書研究,2004(2).

17. 鄒酆.辭書學(xué)探索.武漢:湖北人民出版社,2001.

(南昌大學(xué) 江西 330031)

(責(zé)任編輯 馬 沙)

3843500589278