體外產氣法研究中性洗滌纖維/淀粉不同比例飼糧的降解特性

趙海碧, 劉國華, 呂 鳳, 龐 鑫, 汪曉娟

(甘肅農業大學動物科學技術學院,甘肅蘭州 730070)

碳水化合物是自然界分布最廣的一類有機物質,不僅是植物性飼料的重要組成部分,更是動物體中重要的組織、能源、貯備物質和合成某些外泌成分如乳脂乳糖的原料。碳水化合物一般占飼糧的70% ~80%, 在反芻動物營養中起至關重要的作用,包括能全面反映日糧結構性碳水化合物的中性洗滌纖維(NDF)和體現易發酵的非纖維性碳水化合物(主要是淀粉)(朱丹等,2015)。已有研究表明,當增加飼糧中的NDF 含量時, 會降低反芻動物的干物質采食量和營養物質消化率;淀粉在瘤胃內的降解率與降解速度是影響瘤胃代謝和健康的重要因素,增加飼糧中的淀粉含量能夠提高瘤胃中微生物蛋白的合成能力(董利鋒等,2021; 姚軍虎等,2020;趙勐,2015;Zebeli 等,2010)。 一直以來,人們使用飼糧精粗比為反芻動物飼糧配制提供參考依據,而NDF/starch 可以更直接、準確地反映飼糧發酵情況。產氣技術已被廣泛用于評價飼料的營養價值,特別是產氣數據結合化學分析可以預測幾種飼糧的降解率(Gallo 等,2018)。 目前關于基礎飼糧NDF/starch 不同比例對瘤胃發酵影響的研究較少,本試驗采用體外產氣法研究飼糧中不同NDF/starch 的降解特性,為進一步配制合理的反芻動物飼糧提供理論參考依據。

1 材料與方法

1.1 樣品采集與制備 從甘肅潤物生物工程有限責任公司采集8 種常用飼料原料, 包括粗飼料(苜蓿干草、麥芽根)、蛋白質飼料(豆粕、膨化大豆、玉米蛋白粉)和能量飼料(玉米、小麥麩、膨化玉米),粉碎過18 目篩并標號密封保存備用。

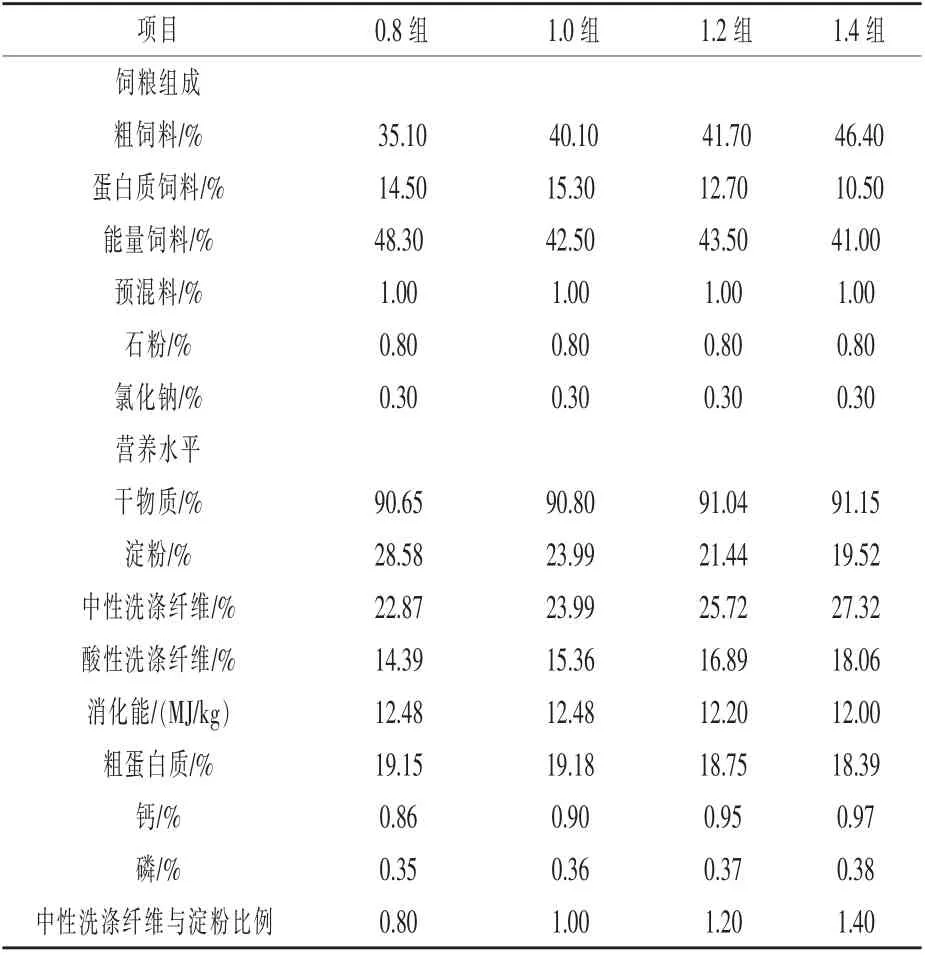

1.2 試驗設計 根據試驗要求并參照 《肉用綿羊、山羊飼養標準(NYt816-2004)》,配制4 種不同NDF/starch 配比飼糧,NDF/starch 分別為0.8、1.0、1.2 和1.4。 飼糧組成及營養水平見表1。

表1 4 種試驗飼糧組成及營養水平(干物質基礎)

1.3 試驗方法

1.3.1 瘤胃液供體動物及瘤胃液采集 選擇4 只體況良好,體重約20 kg 公湖羊,屠宰后立即取出瘤胃內容物, 用4 層紗布過濾至已預熱且不斷通入CO2的暖瓶中,立即帶回實驗室備用。

1.3.2 體外培養體系 人工瘤胃液按Menke 等(1988)方法配制。 采集的瘤胃液與人工瘤胃液按1:2 的體積比混合,作為微生物培養液,攪拌均勻,39 ℃水浴鍋預熱待用。

1.3.3 體外培養程序 稱取干物質基礎的4 種飼糧500 mg 于尼龍袋中(每種飼糧設9 個平行和1個空白對照),將裝有飼糧的尼龍袋置于體外發酵裝置(玻璃產氣管)內,然后向產氣罐內加入30 mL 培養液,排空氣體做好針管密封,放入39 ℃恒溫振蕩水浴鍋發酵48 h,記錄在2、4、6、9、12、24、36 h 和48 h 共8 個時間點產氣管的讀數(0 h 默認產氣管讀數為30 mL),然后依據其與0 h 產氣管讀數之差計算出各時間點的產氣量。

1.4 測定項目和方法 按Aoac(2003)常規法測定4 種飼糧發酵48 h 后底物中干物質 (DM)、粗蛋白質(CP)、中性洗滌纖維(NDF)和酸性洗滌纖維(ADF)含量;發酵終止(48 h)后用酸度計(Sartorius PB-10)測定瘤胃液pH;采用氣相色譜法測定發酵48 h 后瘤胃液中揮發性脂肪酸 (VFA)的濃度(吳凱旋等,2019),比色法測定氨氮(NH3-N)含量(馮宗慈等,2010)。

1.5 計算

1.5.1 體外法養分降解率計算

體外法養分降解率/%=(消化前飼糧重量×消化前飼糧養分含量-殘渣樣品重量×殘渣養分含量)/(消化前飼糧重量×消化前飼糧養分含量)×100。

1.5.2 產氣參數計算 利用fit curve 軟件, 根據Фrskov 和McDonald(1979)的產氣模型公式GP=a+b(1-exp-ct),將各飼糧在2、4、6、9、12、24、36、48 h 8 個時間點的GP 代入,計算消化動力參數。式中:t 為發酵過程中所記錄的某時間點,h;a 為快速產氣部分,mL;b 緩慢產氣部分,mL;a+b 為潛在產氣量,mL;c 為b 的產氣速度常數,%/h。

1.6 數據處理和統計分析 數據使用Excel 2010進行初步整理,采用SPSS 17.0 軟件進行單因子方差分析,Tukey 法進行多重比較,P<0.01 為差異極顯著,P<0.05 為差異顯著,0.05 <P<0.1 認為有變化趨勢。 結果用“平均值±標準誤”表示。

2 結果與分析

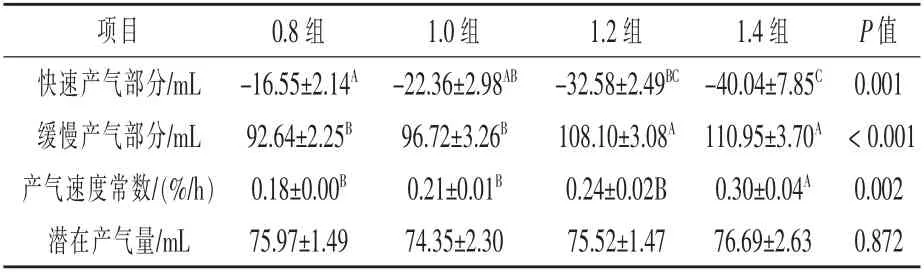

2.1 4 種試驗飼糧體外發酵的產氣參數 由表2可見,不同NDF/starch 飼糧的快速產氣部分(a)的均值為負, 說明各組均存在產氣滯后效應,0.8 組的滯后時間極顯著短于1.2 組和1.4 組 (P<0.01);緩慢產氣部分(b)1.2 組和1.4 組極顯著高于0.8 組和1.0 組(P<0.01); 產氣速度常數(c)1.4 組極顯著高于其他3 組(P<0.01);潛在產氣量(a+b)各組間無顯著差異(P>0.05)。

表2 4 種試驗飼糧體外發酵的產氣參數

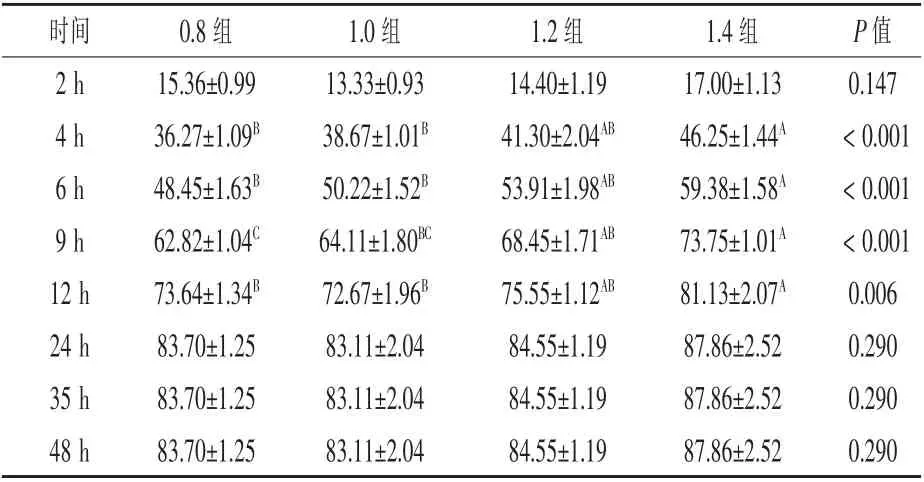

2.2 4 種試驗飼糧體外發酵的產氣量 由表3 可見, 在發酵至4、6、9 h 和12 h 時1.4 組產氣量均極顯著高于0.8 組和1.0 組(P<0.01);9 h 時1.2組極顯著高于0.8 組(P<0.01);2、24、36 h 和48 h時的各組間產氣量無顯著差異(P>0.05)。

表3 4 種試驗飼糧體外發酵的產氣量mL

2.3 4 種試驗飼糧體外發酵后的pH、氨氮和揮發性脂肪酸含量 由表4 可知,1.4 組的乙酸含量極顯著高于其他3 組(P<0.01);1.4 組的丙酸和總酸含量極顯著高于0.8 組和1.0 組(P<0.01);1.2和1.4 組的異丁酸含量極顯著高于0.8 和1.0 組(P<0.01);1.0 和1.4 組的乙酸與丙酸的比值極顯著高于0.8 組(P<0.01);1.4 組的丁酸含量有高于0.8 和1.0 組的趨勢(0.05 <P<0.1);異戊酸和戊酸各組間含量無顯著差異(P>0.05)。 NH3-N 含量各組間均無顯著差異(P>0.05);1.2 和1.4組的pH 顯著高于0.8 組(P<0.05)。

表4 4 種試驗飼糧體外發酵后的pH、氨氮和揮發性脂肪酸含量

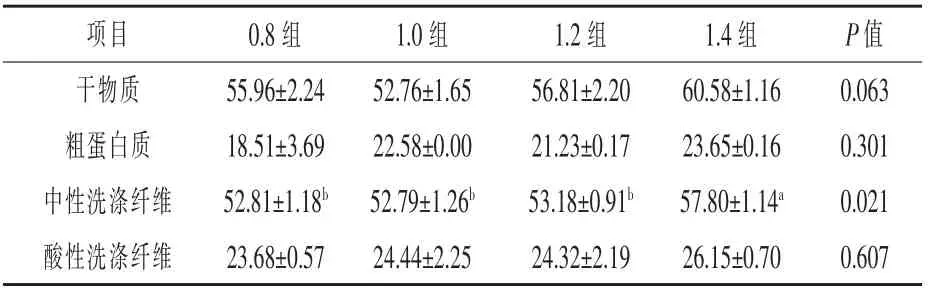

2.4 4 種試驗飼糧體外發酵后IVDMD、CP、NDF 和ADF 由表5 可知, 1.4 組干物質降解率有高于1.0 組的趨勢(P=0.063);1.4 組NDF 顯著高于其他3 組(P<0.05);各組間CP 和ADF 均無顯著差異(P>0.05)。

表5 4 種試驗飼糧體外發酵后IVDMD、CP、NDF 和ADF 的降解率%

3 討論

3.1 不同NDF/starch 飼糧對產氣參數和產氣量的影響 體外發酵的產氣量能夠有效反映出飼糧可發酵程度,即飼料的可發酵性越強,瘤胃中微生物活性越高,產氣量越大,反之則越少(王志敬等,2017)。 本試驗中產氣量隨飼糧NDF/starch 的提高,4 ~24 h 累積產氣量依次上升,可能是因為粗飼料比例逐漸增加,瘤胃微生物活性提高,引起產氣量增大(朱丹等,2015)。 本試驗發現,隨著飼糧NDF/starch 增加,淀粉含量降低,緩慢產氣部分和產氣速度常數逐漸增大,這與王志敬等(2017)研究結果一致。 本試驗中4 種配比飼糧的產氣量在24 h 前顯著升高,說明在快速產氣階段4 組飼糧均有較快的產氣速度,并在24 h 后產氣穩定(袁翠林等,2015)。 體外產氣參數可反映飼糧體外發酵的情況(Palizdar 等,2014),本試驗中4 種飼糧的快速產氣部分(a)均為負值,說明4 組飼糧均存在產氣滯后效應,且1.4 組的a 值最小,0.8 組的a值最大,可能是因為0.8 組的淀粉含量高,有利于飼糧最初24 h 的降解,且Benedeti 等(2018)也認為發酵24 h 之內,淀粉具有最快的消化速度和總產氣量。 并且本試驗的緩慢產氣部分(b)均是1.2 和1.4 組的高于其他兩組, 產氣速率常數(c)是1.4 組的大于其他3 組,這源于發酵24 h 后低淀粉組中淀粉降解, 產生的能量促進降解纖維的微生物繁殖,引起產氣量上升(雒國彬等,2017)。

3.2 不同NDF/starch 飼糧對揮發性脂肪酸、氨氮、粗蛋白質和pH 的影響 pH 是判斷瘤胃發酵狀況的重要指標, 能夠反映瘤胃內有機酸和氨態氮等堿性物質的動態平衡關系(董利鋒等,2021)。本試驗中4 種不同飼糧發酵后的瘤胃液平均pH為5.77,均在正常的pH 范圍之內(5.5 ~7.5)(宋榮淵等,2010)。隨著飼糧NDF/starch 遞增, pH 也顯著遞增, 可能是飼糧中纖維素被瘤胃微生物降解產生大量VFA 所致(丁健,2003)。 發酵液中總酸(TVFA)的65% ~80%由碳水化合物產生,主要包括乙酸、丙酸和丁酸,且乙酸、丙酸和丁酸占總酸含量的90%以上,纖維素和淀粉是瘤胃微生物生成VFA 主要底物,對宿主動物有顯著的供能作用 (鄭瑋才等,2019; 王玲,2016;Spears 等,2004;Jr 等,1998)。 乙酸/丙酸是反映瘤胃發酵模式的重要指標。 本試驗中, 乙酸/丙酸在2.33 ~2.56,偏向于乙酸型發酵,有利于瘤胃微生物的生長繁殖,與尹召華等(2011)的研究結果一致。且本試驗中,隨著NDF/starch 增大,粗飼料含量增加,乙酸和異丁酸含量顯著增大, 丁酸和戊酸也有顯著增大的趨勢, 這可能是粗飼料含量增大產生的VFA 含量增加(俞文靚等,2019)。 NH3-N 是瘤胃內微生物合成菌體蛋白的主要原料,瘤胃中NH3-N 濃度對微生物MCP 的數量起決定性作用(陳曉霞等,2015)。飼糧發酵后瘤胃液中NH3-N 濃度與飼糧中粗蛋白質含量呈正相關關系, 但提高飼糧中碳水化合物水平則會影響瘤胃微生物對蛋白質的降解,NH3-N 濃度上升(Kljak 等,2017)。本試驗中NDF/starch 配比對NH3-N 濃度無顯著影響,這與陽伏林等(2008)、張建勛等(2013)和朱丹等(2015)研究結果一致。 另外,本試驗中不同NDF/starch 飼糧組中粗蛋白質的含量差異較小, 這也可能是瘤胃NH3-N 含量無顯著差異的原因。

3.3 不同NDF/starch 飼糧對體外干物質降解率的影響 飼糧的IVDMD 是反映反芻動物干物質采食量的重要指標, 其能體現飼糧在反芻動物瘤胃中降解的難易程度 (Kamra 等,2003)。 本試驗中,隨淀粉水平降低,IVDMD 增大,可能是低淀粉水平下瘤胃液降解淀粉水平提高, 促進了微生物對營養物質的利用,進而提高了IVDMD。 李華等(2008)研究也指出粗飼料玉米秸稈IVDMD 隨飼糧精料水平的增加而降低,這與本試驗結果一致。

飼糧NDF 和ADF 在瘤胃中的降解程度可以反映出飼糧消化的難易程度(朱丹等,2015)。纖維的消化受飼糧組分、瘤胃發酵環境、瘤胃微生物組成以及飼糧在瘤胃流通速度等影響, 當飼糧中粗料比例增加時,分解纖維素的微生物數量增加,而當飼糧中精料比例增加時分解淀粉等易發酵物質的微生物占主要地位(張立濤,2013)。

4 結論

本試驗結果表明, 飼糧NDF/starch 為1.4 時體外發酵效果最佳。 1.4 組產氣量最高,如若增加粗飼料的含量,發酵情況是否會更好,還有待進一步研究。