云南省某綜合三級甲等醫院349 例護理不良事件分析

林黎 周文剛 周盛 鄧婉 秦子涵 林惠仙

護理不良事件是指在護理過程中發生的、不在計劃中、未預計到或通常不希望發生的事件[1]。護理不良事件是評價患者安全的重要監測控制指標,也是醫院綜合管理和護理質量水平的直接體現[2]。有研究顯示[3],護理不良事件約占所有患者安全問題的50%,其中又有7%是致命的。分析不良事件發生的原因,采取合理措施,是預防不良事件的關鍵。本研究對云南省某綜合三級甲等醫院近5 年各科室主動上報的349 例護理不良事件進行回顧性總結分析,旨在探討護理不良事件發生的規律,以期為后續逐步構建一個全面的護理安全預警管理系統奠定基礎。

1 資料與方法

1.1 一般資料

回顧云南省某三級甲等醫院2016—2020 年各科室主動上報至護理部的護理不良事件上報表357例,排除2016 年因保存不妥,信息填寫字跡無法辨認的8 例資料報表,最終納入349 例作為本次研究的資料。

1.2 調查方法

采用回顧性研究方法,對各科室2016—2020年主動上報的護理不良事件進行分類整理,包括不良事件發生的類別、嚴重程度、發生時間、發生科室、患者基本信息、上報者信息等。不良事件嚴重程度分級參照中國香港醫院管理局《護理不良事件管理辦法》分級標準[4],將護理不良事件分為0~VI 級。

1.3 質量控制

調研醫院實行雙監管質量控制模式,即科室上報不良事件后,護理不良事件管理對上報事件的各項信息進行核實,信息準確則進行反饋,將反饋結果歸口護理部進行審核匯總。

1.4 統計學方法

采用SPSS 25.0 統計學軟件對數據進行處理,以頻數、構成比等對一般資料進行描述。

2 結果

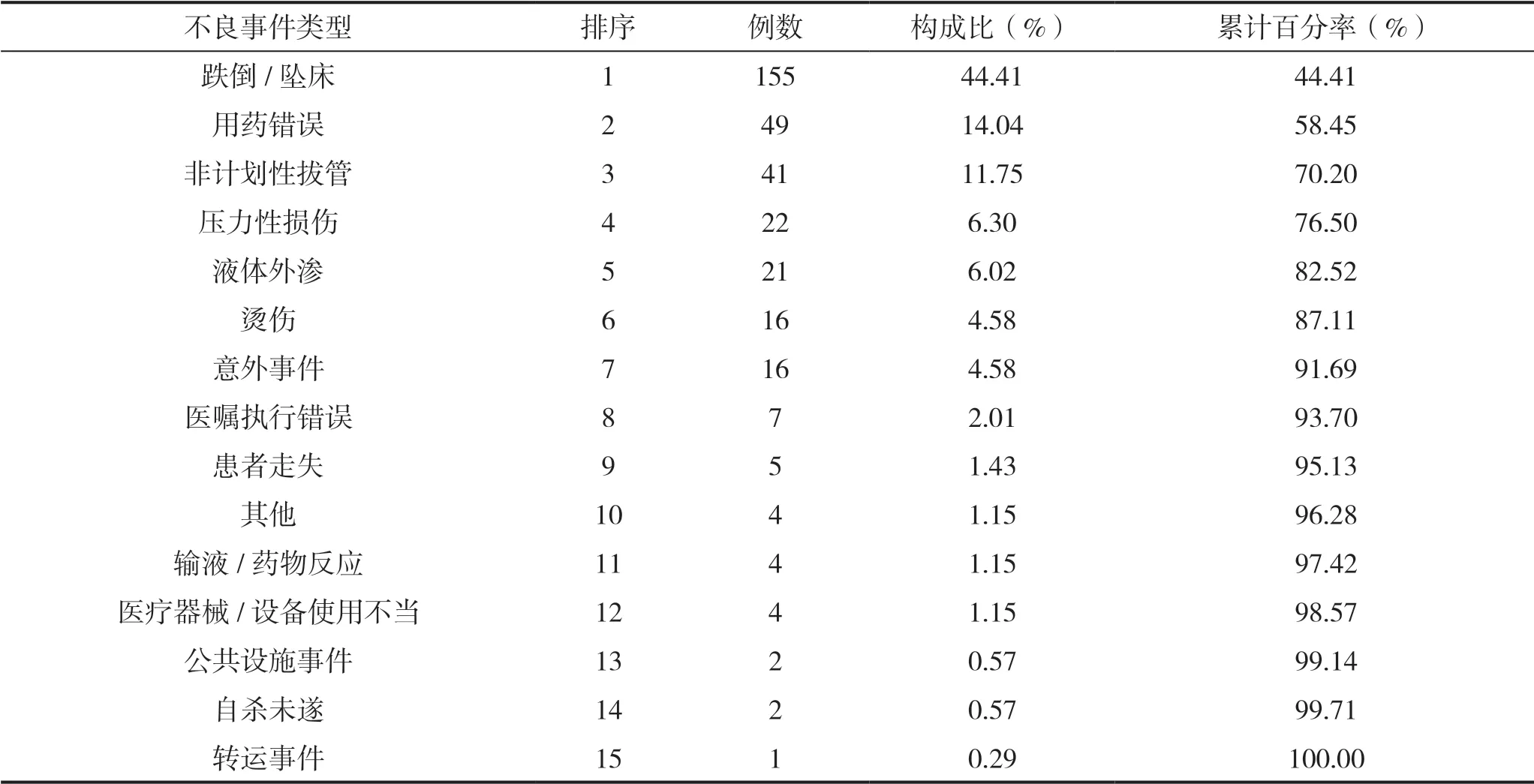

2.1 護理不良事件類型

發生例數較高的前5 位不良事件類型分別為,跌倒/墜床(155 例)、用藥錯誤(49 例)、非計劃性拔管(41 例)、壓力性損傷(22 例)、液體外滲(21例),前5 位不良事件累計發生占比82.52%(表1)。

表1 357 例護理不良事件分類及順位(n=349)

2.2 護理不良事件嚴重程度分級和患者損傷結局

349 例護理不良事件中,0~I 級未造成傷害事件130 例(37.25%),II 級輕度傷害事件153 例(43.84%),III~VI 級造成中度傷害以上事件66例(18.91%)。

2.3 護理不良事件發生科室

全院所有臨床科室均發生過護理不良事件。發生護理不良事件例數較高的前5 位科室分別是康復科37 例(10.60%)、老年病科35 例(10.03%)、疼痛科29 例(8.31%)、神經內科28 例(8.02%)、呼吸內科23 例(6.59%),累計占比43.55%。

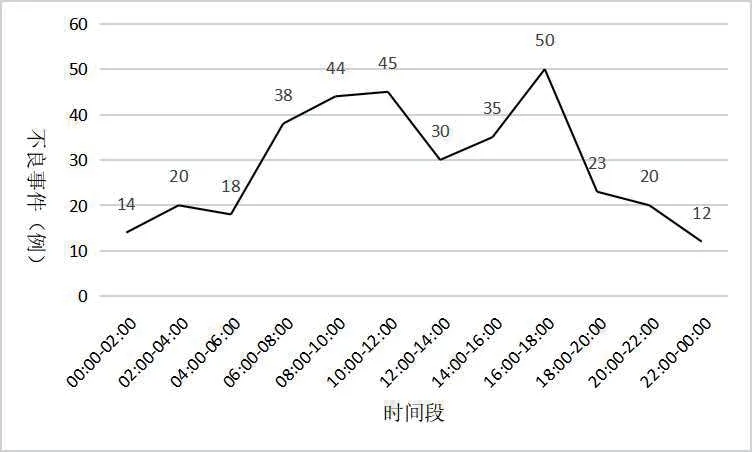

2.4 護理不良事件發生時段

1 d 中,以2 h 為一階段統計不良事件發生頻率,最終得到24 h 內不良事件發生次數趨勢圖(圖1)。不良事件發生的高峰時段為16:00—18:00,10:00—12:00,08:00—10:00,與王秀彬等[5]研究結果一致。

圖1 24 h 內護理不良事件發生次數趨勢圖

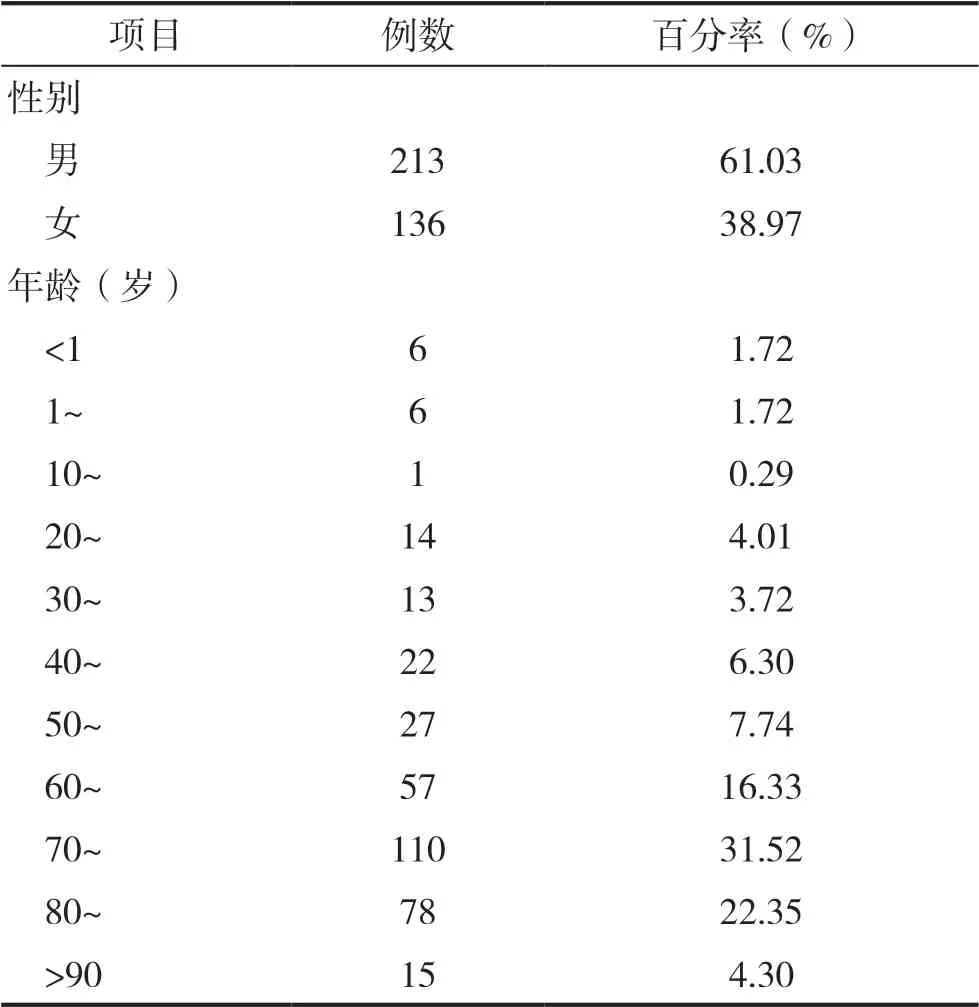

2.5 患者基本情況

2016—2020 年上報的不良事件所涉及到的349例患者中,男213 例(61.03%),女136 例(38.97%);最小年齡為出生3 h,最大年齡為93 歲,見表2。

表2 護理不良事件患者基本情況(n=349)

2.6 護理不良事件上報者基本情況

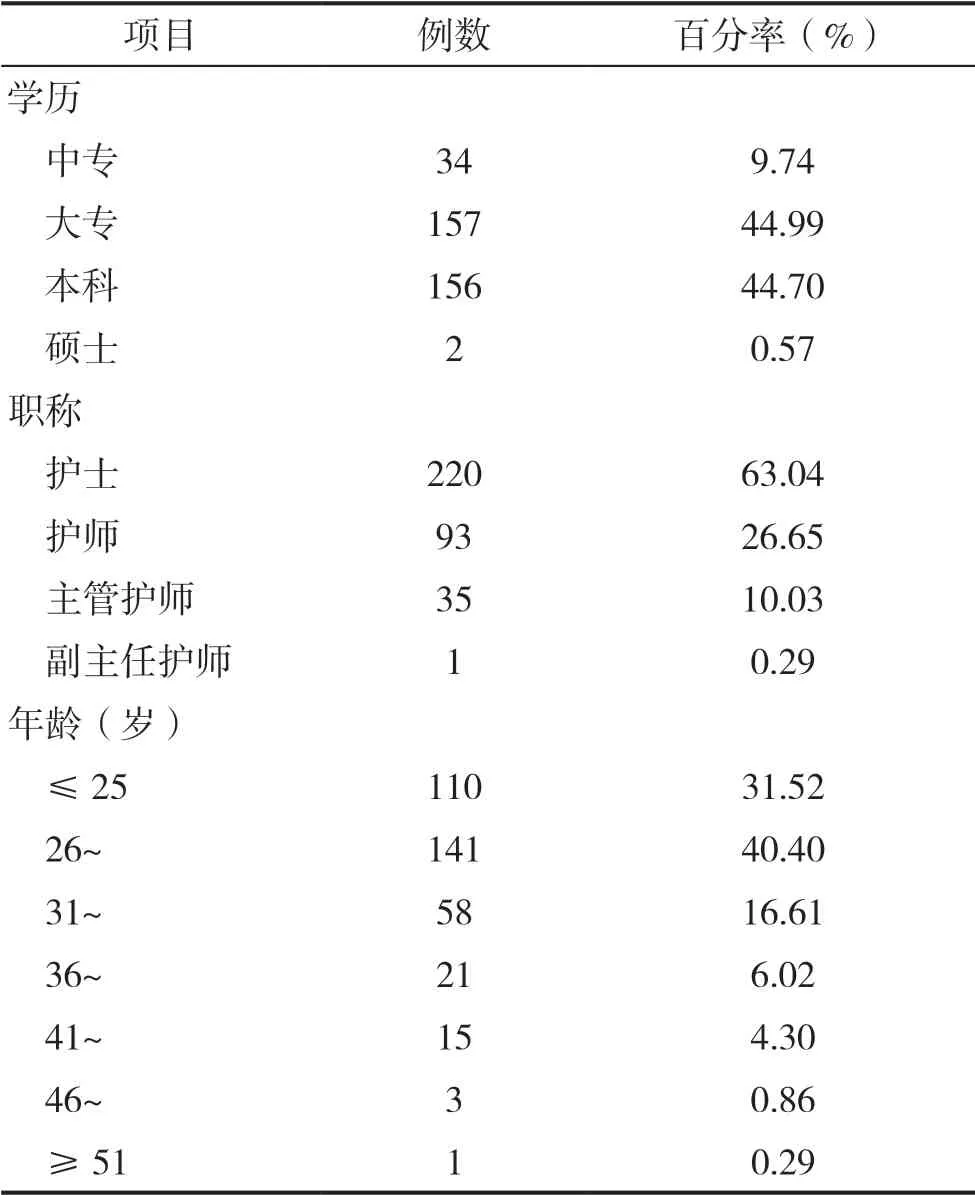

大專學歷和本科學歷是不良事件上報者的高發人群,分別占44.99%、44.70%,89.69%的上報者職稱為初級職稱;71.92%的上報者年齡為30 歲以下,見表3。

表3 護理不良事件上報者基本情況(n=349)

3 討論

3.1 不良事件結果分析

3.1.1 護理不良事件類型分析 跌倒/墜床、用藥錯誤、非計劃性拔管是本研究中發生頻率最高的前3 位護理不良事件,與李海霞等[6]、李靜等[7]研究結果一致。基礎護理事件中患者跌倒所占頻數最高,可能由于患者自身身體行動不便,患者家屬或陪護人員照顧不佳,加之病房設施設備安全防護不到位等因素,導致患者易跌倒墜床[8]。在醫院中,藥物護理幾乎是每位患者每天都要接受的護理操作,除了給藥本身是一項高頻次護理操作外,可能與護理人員不認真執行查對制度、查對意識淡薄、不嚴格執行操作規程、責任心欠佳等有關,導致擺藥、加藥錯誤、給患者漏輸液體。造成非計劃拔管的原因可能是由于插管引起不適,患者不自覺拔出,也可能由于醫護人員未詳細講解拔管的有害性,使患者的安全意識降低,重視度不夠等原因。此事件并非單單從提高護理人員業務水平上就能避免其發生,應綜合考慮患者疾病狀況、醫療器材對患者舒適程度、導管固定方式、患者及其家屬的危險防范意識、病房的安全設施等因素。目前,本研究調查的醫院已經對高危患者使用了跌倒/墜床評估工具和導管滑脫評估工具來警示跌倒/墜床以及導管滑脫的發生,但其發生頻率仍然居于前列,特別是跌倒/墜床的發生居于首位。有學者認為,目前的評估工具并不能完全準確地對患者進行跌倒/墜床風險評定,原因是影響跌倒/墜床的各種風險因子較多,該評估工具尚不能涵蓋跌倒/墜床的各種風險因素[9]。

3.1.2 護理不良事件嚴重程度分級及損傷結局分析 本研究造成傷害的不良事件219 例(62.75%)。造成傷害的不良事件比例相對較高,提示管理者不僅要加強安全隱患事件的關注力度,察覺力度,提高其警覺性,同時還應關注事件發生后造成的損傷,加強造成傷害型不良事件的管理及應對處理方式。要做到安全無小事,對發生此類事件的重點人群和主要原因等方面作為防控重點,避免錯誤的放大、不良事件的升級。

3.1.3 護理不良事件發生科室分析 發生護理不良事件的科室中,前5 位科室中內科科室占4個,外科科室1 個。內科科室發共生224 例,占64.18%,外科科室共發生125 例,占35.82%。可見內科科室是護理不良事件的高發科室。內科系統普遍加床,住院患者又大多高齡、基礎疾病較重、合并癥較多,護理工作忙碌,患者周轉快,護理風險較高[10]。

3.1.4 護理不良事件發生時間段分析 本次調查結果顯示,白天不良事件發生率高于夜間。陳長英等[11]的研究中指出,一天中最易發生護理不良事件的班次為行政班(08:00—12:00,14:30—18:00),主要原因可能為患者的治療、檢查和活動大多集中在白天,白班護理操作相對夜班重且更加繁雜;白天執行護理操作過程中可能更易受到環境、其他事務的影響而中斷,無形中增加了不良事件的發生。本研究中16:00—18:00 為護理人力相對不足的時段,10:00—12:00 為人流量大和治療集中時段,08:00—10:00 護理交接班和治療集中時段。在這些時段內,護理人力資源相對不足,護理人員觀察不到位,與患者溝通不足,易導致護理不良事件的發生。因此,可以從在病流量較大的上午班嚴格控制護理流程,更新護理人員配置,按照病房需求合理安排護理人力資源,在提高護理速度的同時嚴格把控護理質量,從而使工作井井有條。

3.1.5 上報人員特點分析 根據上報人員年齡和職稱分布情況來看,30 歲以下的護士占71.92%,初級職稱占86.69%。主要原因可能是年輕護士臨床經驗缺乏、對環境風險的評估能力有限,包括病區環境設施的不安全狀態:如地面濕滑,無醒目標識,未加床欄或已損壞等設施設備方面;對患者評估不及時或不準確,導致一些有價值的臨床護理資料遺漏;應急能力不足,未采取正確的護理措施或落實不到位[12]。從護理人力資源學歷結構發現,上報者主要為大專學歷和本科學歷,回顧近5 年調研醫院護理人力資源學歷結構發現,大專學歷和本科學歷護士占比均在80%以上。因此上報者的學歷可能與不良事件的發生無關。

3.1.6 患者特點分析 本研究發生護理不良事件的男性患者比例高于女性。可能與女性溝通表達能力比男性更強,更愿意主動溝通和參與醫療安全有關。本研究中,患者最小年齡為出生3 h,最大年齡為93 歲,老年患者是發生護理不良事件的集中人群。老年患者生理功能降低,如聽力下降、行動不便、記憶力減弱等,且受疾病的影響生活自理能力下降,大部分高齡患者疾病嚴重程度高,病情復雜,護理操作難度和復雜程度較年輕患者較高,風險自然就更高,因此高齡是不良事件發生的高危因素。

3.2 護理安全文化建設必要性及建議

1999年美國醫學研究所發表了著名的報告[13],指出在美國醫院,1 年內因不良事件導致的死亡例數很高,約為當時死亡原因的第8 位。而這些不良事件本身應是可控的,故作為醫務人員應充分重視和預防不良事件的發生, 建立科學的不良事件管理體系。風險控制在其他行業司空見慣,尤其在航空業中的清單管理明顯改善了航空安全[14]。因此,強化護理風險管理,以確保臨床護理安全。對領導者而言,優化人力資源配置,加強護理缺失及負性事件等相關知識的培訓,加強對護理服務過程中日常工作的監督管理及對高發頻率事件的監督把控,培養護士科學的、全方位的前瞻性預見性風險防范意識,推廣護理安全文化,創造良好的環境,將可能發生導致不良后果的護理缺失相關事件“扼殺”在萌芽階段[15]。對護士而言,樹立終身學習的觀念,積極參加新知識的培訓,不斷提高自身風險預警能力和專業知識能力。

4 結論

護理不良事件是客觀存在的,是多種因素相互作用的結果。因此,護理不良事件的管理重點在于對高風險影響因素的識別,其中建立具有指導意義的風險指標體系具有重要作用。目前臨床上普遍應用的護理不良事件預警風險評估方法多為各類評估量表,且大多只涉及對患者的評估,而沒有對醫務人員、醫院環境等其他客觀條件的評估。下一步將對護理安全事件的影響因素進行進一步評估,篩選出高危風險因子,依托醫院信息化建設,建立護理不良事件預警風險評估系統,對患者和護理單元進行多維度評估,自動化整理和分析評估結果,篩選出易發事件的高危人群,動態監測風險等級,提示各級護理工作者進行預警干預,提高護士護理風險評估能力,增強護士對患者動態評估的意識,促進護理質量的持續改進。