品管圈在降低老年冠狀動脈旁路移植術患者中重度營養不良發生率中的應用

郭淑萍 吳亞麗 張竹英 周娟 馬富珍

目前我國心血管患病人數約2.9 億,其中冠心病約1100 萬,且患病人數和死亡人數仍呈上升態勢[1]。冠狀動脈旁路移植術( coronary artery bypass graft,CABG) 是能有效解除患者冠狀動脈狹窄或阻塞的主要外科治療方式[2],但受年齡、體質指數、手術創傷應激及合并多種慢性病等因素的影響,老年CABG 患者術后營養不良較為常見。研究顯示[3],心臟術后患者存在營養支持較晚和喂養不足,營養風險發生率為23.43%~65.65%。營養不良會增加心臟代謝障礙,延緩心臟及原受累器官的恢復,而圍術期營養支持可降低術后并發癥發生率,對手術創傷應激具有積極作用[4]。本研究旨在探討品管圈活動在降低老年CABG 患者中重度營養不良發生率中的應用效果,為臨床營養支持提供參考。

1 對象與方法

1.1 研究對象

便利選取2019 年12 月—2020 年9 月在寧夏某三級甲等醫院心臟外科入住并行CABG 的患者為研究對象,2019 年12 月—2020 年4 月品管圈活動開展前51 例患者為對照組,活動過程中2 例死亡,1例中途轉科,1 例術前放棄治療,故對照組最終納入47 例;2020 年5—9 月品管圈活動開展后51 例為觀察組,活動過程1 例死亡,1 例放棄治療,故觀察組最終納入49 例。納入條件:年齡≥60 歲;符合冠心病診斷標準,無手術禁忌證,行冠狀動脈旁路移植術;患者及家屬知情同意并自愿參與本研究。排除條件:合并其他臟器嚴重損害;伴有意識障礙、語言表達障礙及理解障礙。剔除條件:術后出現嚴重并發癥且合并其他臟器損害;患者家屬不愿繼續配合本研究、轉院、提前出院;患者死亡或術中行CABG 合并其他手術者(如瓣膜置換、房室修補等)。對照組中男28 例,女19 例;平均年齡66.42±3.96 歲;體質指數(BMI)25.33±4.49;文化程度:高中以下29 例,高中及以上18 例;糖尿病史11 例;高血壓史18 例。觀察組中男29 例,女20 例;平均年 齡66.39±4.40 歲;BMI 24.04±3.19;文化程度:高中以下34 例,高中及以上15 例;糖尿病史12 例,高血壓史17 例。兩組患者基線資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 研究方法

對照組采用常規營養干預方案:入院營養風險篩查+飲食指導+定期營養相關健康講座);觀察組在對照組基礎上按照品管圈實施步驟接受營養干預,具體如下。

1.2.1 成立品管圈 科室成立“脈動圈”,“脈”表示人體氣血運行的管道,“動”意味著跳動,“脈動”意味著脈搏的跳動,生命的繼續。脈動源于心動,心動就要行動,我們用行動為患者的生命保駕護航。全體圈員由醫師、護士、藥師、營養師和康復師共同組成。

1.2.2 主題選定 全體圈員通過頭腦風暴法,將工作中發現的問題收集匯總,歸納成品管圈主題評價一覽表,根據重要性、迫切性、圈能力、領導重視度和達成性5 個評價維度對所列主題評價項目進行評分,采用“5,3,1”評分法,評分最高者為科室目前急需解決的問題,確立活動主題為“降低老年CABG 患者中重度營養不良發生率”。

1.2.3 現狀把握及目標值設定 采用整體營養狀況主觀評估量表(PG-SGA)評估對照組老年CABG患者術后營養狀況,并設計“老年CABG 患者營養狀況查檢表”進行原因收集,結果顯示:47 例患者中PG-SGA ≥4 分者占29 例(61.70%),統計分析查檢數據,根據20/80 原則,繪制改善前柏拉圖,確定改善重點為缺乏營養支持計劃、惡心/嘔吐、疲乏、營養知識缺乏。改善前圈能力為61.50%。目標值=現況值-(現況值×改善重點×圈能力)=61.70%-(61.70%×76.06%×61.50%)=32.84%,因此本期活動擬將老年CABG 患者中重度營養不良發生率由改善前61.70%降至改善后32.84%。

1.2.4 解析 繪制魚骨圖列出影響老年CABG 患者中重度營養不良的大、中、小原因共67 項,根據20/80 原則,選定排名前14 項為要因,相同或類似項合并,最終確定8 項進行真因驗證,現場查檢47 例存在中重度營養不良的CABG 患者,遵循“三現”原則,進行逐一真因驗證,繪制柏拉圖確定前4 項為影響CABG 患者術后中重度營養不良發生率高的真因。

1.2.5 對策擬定及實施

1.2.5.1 制定營養支持計劃

(1)術前營養支持:①于入院48~72 h 內實現80%目標能量及蛋白質攝入量,嚴重營養不良患者術前營養支持≥7 d;②術前1 d 給予高熱量、高蛋白質、高碳水化合物飲食,術前2 h 口服糖水

4~5 ml/kg[5]。

(2)監護室營養支持:①評估胃腸功能狀態,采用歐洲危重病醫學會急性胃腸損傷分級評分法(acute gastrointestinal injury,AGI)[6],1 級:建議損傷后24~48 h 內盡早給予腸內營養(EN),初始劑量20 ml/h;2 級:可開始早期EN 或維持EN,如不耐受可嘗試給予少量EN; 3 級:需要常規嘗試性給予少量的EN(可選用短肽制劑),避免早期給予腸外營養(PN),初始劑量10 ml/h; 4 級:延遲給予EN;②患者術后24 h 內實施早期EN,術后48 h 實施延遲EN;③腸內營養支持期間常規抬高床頭30°~45°,最低不小于15°[7];④EN+PN者,EN 達到目標量80%,即可停用PN;口服營養制劑(ONS)+管飼者,經口攝入量達到目標量的50%,逐漸減少管飼入量,達到80%可停管飼;飲食+ONS 者,ONS 減量至200 kcal/d,可停ONS。⑤限制24 h 總入量:氣管插管拔管后4 h 可飲水,第1 天總入量為體質量(kg)×2-24,術后第2 天根據患者胸片、心功能及病情遵醫囑控制液體入量。

(3)轉入病房至出院前營養支持:患者術后由監護室轉入病房,營養師采用PG-SGA 量表評估患者營養狀況,A 級即營養狀況良好:正常進食,第1 天高蛋白質、高脂肪為主的半流質或普通軟食,第2 天高蛋白質、高脂肪、低碳水化合物為主的普通軟食,第3 天至出院根據患者病情予以指導,逐漸恢復至正常飲食。B 級即可疑或中度營養不良:營養師結合患者實驗室試驗指標及飲食狀況綜合評估,制訂營養處方,以普通軟食+ONS 制劑補充為主,ONS 400~600 kcal/d,兩餐之間或餐時50~100 ml/h緩慢服用,ONS 減量至200 kcal/d,可停ONS,根據患者病情予以指導,逐漸恢復正常飲食直至出院。C 級即重度營養不良:由護士主導多學科營養支持小組進行營養管理,采用EN+PN+ONS 聯合干預,根據患者營養狀況調整,逐漸恢復正常飲食直至出院。

1.2.5.2 惡心、嘔吐癥狀管理

(1)術后惡心:評估患者是否使用阿片及鎮痛鎮靜類藥物,若使用暫停該類藥物,延遲飲食攝入時間,15 min 后觀察患者癥狀緩解情況,若癥狀未緩解給予鹽酸甲氧氯普胺注射液10 mg 肌內注射。

(2)嘔吐前期:延遲口服藥物、液體及飲食攝入,協助患者取半臥位,進行深呼吸,減輕癥狀。

(3)嘔吐期:患者術后出現嘔吐給予鹽酸甲氧氯普胺注射液10 mg 肌內注射,同時給予補液減少容量不足。

1.2.5.3 早期活動鍛煉

(1)輕度疲乏:鼓勵術后早期進行有節律地低強度運動,如病區樓道步行500 m、家屬陪護上下1 層樓等,每天2 次,每次20 min,活動量不易過大、過快,循序漸進。

(2)中度疲乏:室內活動,如自行進餐、洗漱、室內站立、下床活動等,每日3 次,每次15 min,由站立逐步過渡到行走。

(3)重度疲乏:以臥床休息為主,鼓勵患者進行深呼吸、腹式呼吸鍛煉,協助床上進行上下肢功能鍛煉,如屈、伸、內翻、外翻運動等,每日4 次,每次3 min,從低強度逐漸過渡到中等強度。

1.2.5.4 營養知識教育 制訂營養知識培訓計劃,責任護士采取圖片、慕課視頻等直觀方式,對患者進行個體化健康教育,督促其按照營養方案進行術后飲食。定時組織患者參加營養知識小講座,講解食物種類、用量和搭配技巧。

1.3 觀察指標

(1)營養評估:患者出院時采用PG-SGA 評估兩組患者中重度營養不良情況,評分標準:0~1 分為營養良好,2~3 分為可疑營養不良,4~8 分為中度營養不良,≥9 分為重度營養不良[8]。

(2)血液學檢查:患者術后第3 天和出院時監測血清總蛋白和血清白蛋白。

(3)惡心/嘔吐:根據歐洲臨床學術會議制訂將惡心、嘔吐分開評估,各分4 個等級[9],惡心程度:0 度,無惡心 ;Ⅰ度,惡心,但不影響進食和日常生活;Ⅱ度,惡心,影響進食和生活;Ⅲ度,因惡心而臥床。嘔吐程度:0 度,無嘔吐或只有輕微惡心;Ⅰ度,每日嘔吐1~2 次;Ⅱ度,每日嘔吐3~5 次,Ⅲ度,每日嘔吐>5 次。

(4)疲乏:采用Piper 疲乏調查量表[10]評估患者的疲乏程度,總分0~10 分,評分標準:0 分表示無疲乏,1~3 分為輕度疲乏,4~6 分為中等程度疲乏,>6 分為嚴重疲乏。分值越高代表疲乏程度越重,量表總體Cronbach’s α 系數0.80。

(5)營養知識:采用自行設計的調查問卷評估老年CABG 患者營養知識情況,該問卷包括4 部分內容,疾病知識(10 項)、飲食知識(25 項)、自我管理(5 項)、營養認知(5 項),采用0~2分計分,0 分表示不知曉,1 分表示知曉,2 分表示良好掌握,分數越高表示該項內容越佳,反之越差。

1.4 統計學方法

采用SPSS 22.0 統計學軟件處理數據,計量資料以“均數±標準差”描述,組間均數比較采用t檢驗或雙因素重復測量設計的方差分析;計數資料計算百分率,組間率的比較采用χ2檢驗;等級資料比較采用秩和檢驗。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

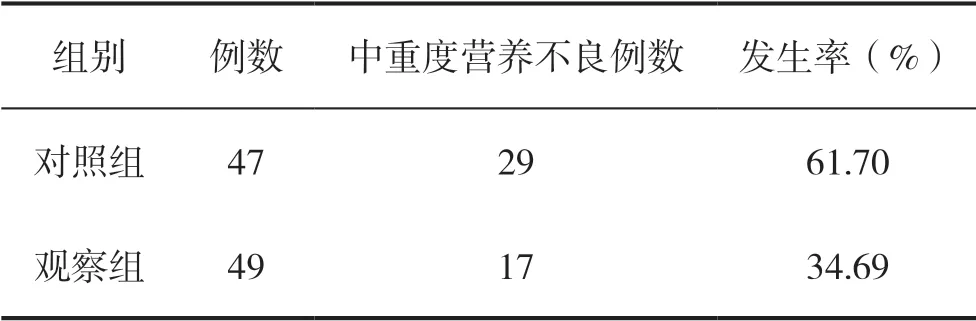

2.1 兩組患者出院時中重度營養不良發生率比較

觀察組患者出院時中重度營養不良發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者出院時中重度營養不良發生率比較

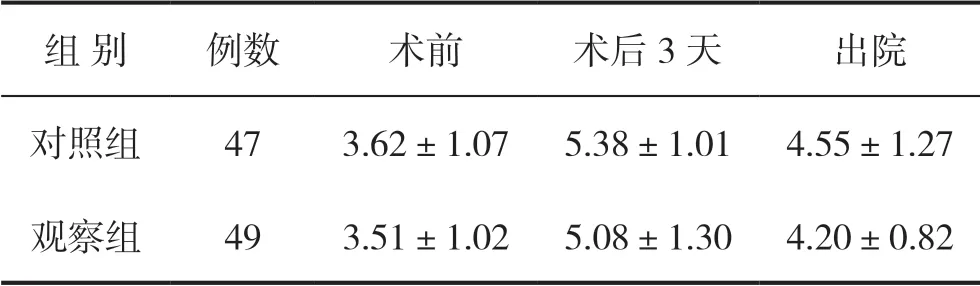

2.2 兩組患者血清總蛋白和血清白蛋白改善情況比較

兩組患者術后第3 天血清總蛋白比較差異無統計學意義(P>0.05);出院時,觀察組患者血清總蛋白高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組患者術后第3 天、出院時血清白蛋白均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者血清總蛋白和血清白蛋白改善情況比較(g/L)

2.3 兩組患者惡心、嘔吐癥狀改善情況比較

兩組患者惡心癥狀比較差異無統計學意義(P>0.05),而觀察組患者嘔吐癥狀改善情況優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者惡心、嘔吐癥狀改善情況比較

2.4 兩組患者術后疲乏癥狀改善情況比較

兩組患者疲乏癥狀評分出現先升高后降低狀況,時間比較差異有統計學意義(P時間<0.05),交互比較差異無統計學意義(P交互>0.05),組間比較差異無統計學意義(P組間>0.05),見表4。

表4 兩組患者術后疲乏癥狀改善情況比較(分)

2.5 兩組患者營養相關知識得分情況

觀察組患者營養相關知識各維度得分均高于對照組,組間比較差異有統計學意義(P<0.05),見表5。

表5 兩組患者營養相關知識得分情況比較(分)

3 討論

3.1 品管圈活動可有效降低老年CABG 患者中重度營養不良發生率

品管圈活動是一種科學的管理手段,本次活動全體圈員通過頭腦風暴法,明確了導致老年CABG患者中重度營養不良的四大要因:缺乏營養支持計劃、惡心/嘔吐、疲乏、營養知識缺乏,通過品管圈活動將老年CABG 患者中重度營養不良發生率從61.70%降至34.69%,組間比較差異有統計學意義,與擬定目標值僅相差1.85%,活動計劃目標基本實現。本次品管圈活動的開展顯著降低了老年CABG患者術后中重度營養不良發生率,研究結果與牟倩倩等[11]運用品管圈活動降低胃癌化療患者中重度營養不良發生率的結果類似。本次活動依據患者圍術期營養風險及營養狀況,以護士為主導進行營養干預,聯合醫師及營養師在原發病治療的基礎上,結合改善對象的具體特點制訂有針對性的策略。通過術前營養支持、監護室營養支持和轉入病房至出院前的全程營養干預,最終有效降低了老年CABG患者住院期間中重度營養不良發生率。

3.2 營養支持可改善老年CABG 患者術后血清總蛋白和血清白蛋白狀況

本研究通過對患者術后第3 天和出院時的血清總蛋白和血清白蛋白指標進行化驗檢測,以判斷本次品管圈活動對老年CABG 患者營養相關指標的干預效果,結果顯示,觀察組患者出院時血清總蛋白和血清白蛋白與對照組比較差異具有統計學意義,說明早期營養支持可改善老年CABG 患者術后營養指標。術后第3 天兩組患者血清總蛋白比較差異無統計學意義,其原因主要為血清總蛋白半衰期較長且合成較慢,不適合確定患者短時間內的營養改變狀況。觀察組患者術后第3 天血清白蛋白與對照組比較差異有統計學意義,分析原因主要為血清白蛋白是一種對手術創傷有反應的蛋白質,通常作為預測患者預后的營養標志物[12-13],Norberg 等[14]發現,大多數患者術后早期血清白蛋白水平平均下降33.0%,因其半衰期短合成快,通過早期規范的營養支持可快速補充。由此可見,血清白蛋白可作為判斷臨床患者短期內營養支持效果的預測標志物。

3.3 癥狀管理可改善老年CABG 患者術后嘔吐緩解率

本研究發現術后惡心、嘔吐是影響患者營養不良的主要原因之一,Bratt 等[15]一項訪談研究也表明,術后患者會出現食欲下降、胃腸道不適等癥狀,本研究通過制訂有效的癥狀管理策略,兩組患者惡心癥狀改善情況比較差異無統計學意義,而兩組患者嘔吐癥狀改善情況比較差異有統計學意義。分析原因主要為患者術后出現惡心、嘔吐癥狀與使用止痛泵引起的副反應相關,暫停使用止痛泵可緩解惡心癥狀,處理方案相同,所以兩組患者惡心癥狀發生比例無明顯差異。針對患者術后出現嘔吐癥狀,觀察組采用藥物治療和非藥物治療聯合干預,顯著降低了患者嘔吐發生率。此外,通過有效的癥狀管理提升了患者的攝食欲望。

3.4 早期活動鍛煉不降低老年CABG 患者術后疲乏水平

疲勞是術后較常見而易被忽視的癥狀,患者術后多有疲勞體驗,卻不像主訴身體其他癥狀那么明確,術后疲乏患者食欲普遍下降,而有效的營養支持和康復運動干預有助于改善老年人營養狀態[16]。本研究針對老年CABG 患者術后疲乏實施早期運動,兩組患者疲乏癥狀評分出現先升高后降低狀況,時間比較差異有統計學意義,交互比較差異無統計學意義,組間比較差異無統計學意義,分析可能原因為老年人隨著年齡增長,器官功能逐漸衰退、肌肉力量下降,術后感知疲乏較顯著;再者由于受到外源性打擊導致生理系統失調引起生理儲備降低,延緩了患者機體恢復[17],因此,通過短期活動尚無法降低老年CABG 患者術后疲乏水平。

3.5 健康教育可提升老年CABG 患者營養相關知識水平

老年患者對于一般營養知識和疾病相關性營養知識普遍比較匱乏。研究顯示[18],營養治療成功與否,其關鍵是營養師及醫護人員對患者進行定期營養知識宣教及隨訪,患者營養知識的儲備是其營養治療有效性和飲食攝入是否充足的重要保障。本次品管圈活動采取圖片、慕課視頻等直觀方式進行營養知識宣教,觀察組患者在疾病知識、飲食知識、自我管理和營養認知維度得分均高于對照組。由此可見,通過多種形式的健康教育,能夠提升患者營養相關知識水平,從而間接促進營養支持計劃地有效落實。

綜上所述,品管圈活動的開展在降低老年CABG 患者中重度營養不良發生率、改善相關營養指標、緩解相關癥狀等方面具有積極作用,有助于持續改進護理服務質量。