從脾論治抑郁癥臨床療效的Meta分析*

于姚,郭蓉娟,茍金,任非非,劉姝含,高維

1.北京市昌平區中西醫結合醫院,北京 102208; 2.北京中醫藥大學東方醫院,北京 100078; 3.北京中醫藥大學,北京 100029; 4.浙江中醫藥大學,浙江 杭州 310053; 5.清華大學玉泉醫院,北京 100049

抑郁癥是一類常見的心身疾病,通常表現為情緒低落、興趣缺乏、思維和認知功能遲緩,癥狀顯著而持久。預計到2030年,抑郁癥將超過腫瘤和心腦血管疾病成為全球第一大疾病負擔[1]。西醫治療主要針對中樞神經遞質,旨在提高中樞興奮性神經遞質數量發揮療效,仍存在部分患者無效、不良反應多等問題。中醫藥立足于心身整體調節,以其多靶點、多途徑、多層次的個體化治療方案在防治抑郁癥方面療效顯著[2]。中西藥聯合治療不僅可提高療效,還能減輕西藥不良反應,發揮減毒增效作用。本研究采用Meta分析,對從脾論治抑郁癥的療效及安全性進行評價,為抑郁癥的臨床治療提供依據。

1 資料與方法

1.1 檢索策略計算機檢索包括中文數據庫及外文數據庫。中文數據庫包括:中文期刊網全文數據庫(CNKI)、維普科技期刊數據庫(VIP)、萬方科技信息數據庫(WanFang Data)、中國生物醫學文獻數據庫(CBM);外文數據庫包括Embase、PubMed、Cochrane library。中文檢索主題詞為:抑郁、補脾、健脾、益脾、運脾、培土、益氣、補氣、補虛、扶正。英文檢索詞:depression,depressive,depressed,tonifying spleen,invigorate qi,activating spleen,reinforcing spleen,tonifying qi,tonify deficiency,strengthening the body resistance,jianpi,peitu,yiqi等。根據不同數據庫的檢索規則將主題詞、自由詞組合,制定最終檢索式。從脾論治抑郁癥的隨機對照試驗(randomized controlled trial,RCT),對于是否盲法不做要求,不限研究地區。

1.2 文獻納入標準臨床診斷為抑郁癥的患者,西醫診斷符合《中國精神障礙分類與診斷標準》《國際疾病分類標準》或《美國精神障礙診斷和統計手冊標準》;中醫診斷符合《中醫內科常見病診療指南》或專業學會以及教科書推薦的診斷標準。

1.3 干預措施試驗組為從脾論治聯合抗抑郁西藥治療;對照組為單純抗抑郁西藥治療。

1.4 結局指標①臨床有效率:應用下列標準中的一種:漢密爾頓抑郁量表評分(hamilton depression scale,HAMD)減分率,即尼莫地平法,或《臨床疾病診斷依據治愈好轉標準》,或《中藥新藥臨床研究指導原則》,或《常見疾病的診斷與療效判定標準》;②漢密爾頓抑郁量表評分;③不良反應發生率。

1.5 文獻排除標準①非原發性抑郁(器質性病變所導致的抑郁);②非臨床隨機對照試驗:包括自身對照、動物實驗、綜述、醫案、數據挖掘等;③治療組采用不以從脾論治為主的其他法則;④無法獲得原始數據,無法與作者取得聯系的相關文獻。

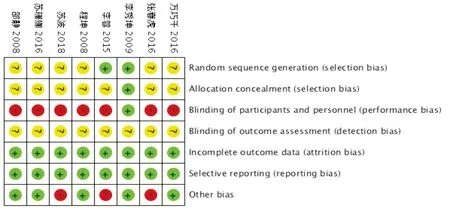

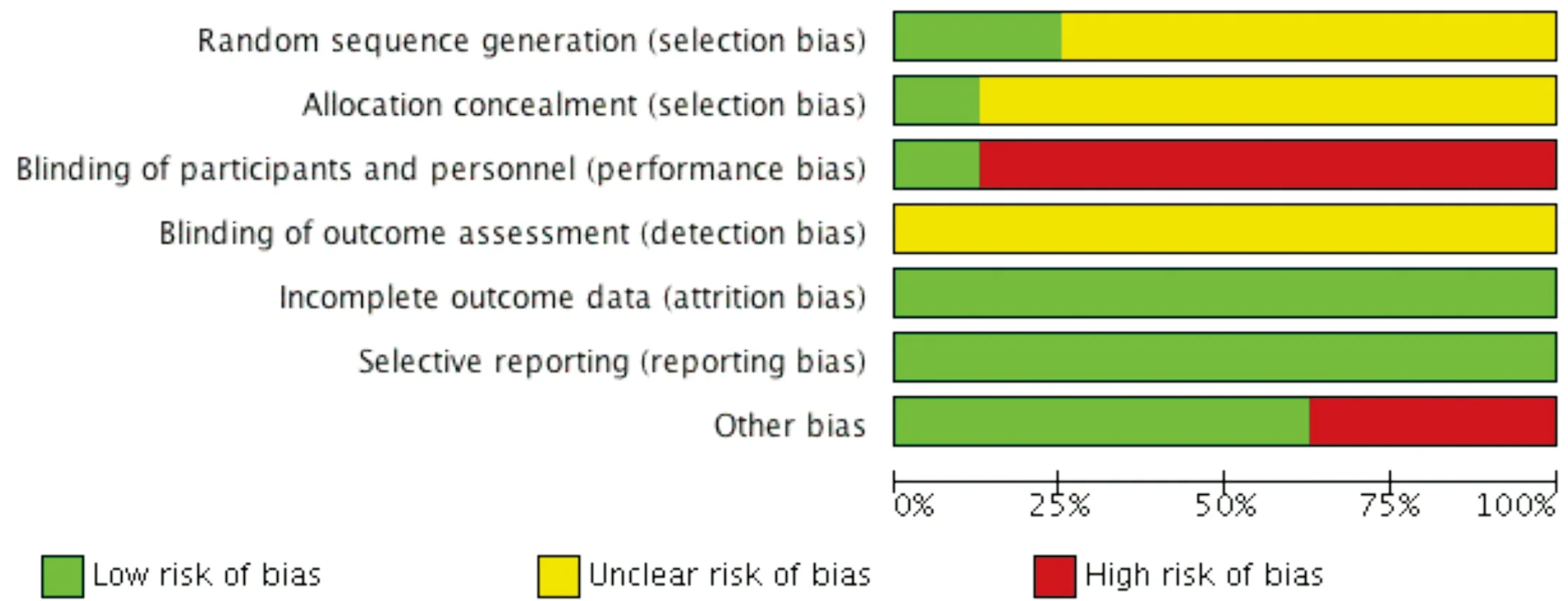

1.6 偏倚風險評價以Cochrane協作網推薦的偏倚風險評估方法為依據,對所有納入文獻進行發表偏倚評估,由兩名研究者分別獨立完成。評價內容包括:①是否記錄隨機序列的產生方法;②是否記錄隨機序列的隱藏方法;③是否對研究者及受試者實施盲法;④是否記錄對結局評價者的施盲方法;⑤是否完整記錄結局數據;⑥是否完整報道所有預先設定的結果;⑦是否有其他偏倚風險。用“高風險”“低風險”“不明確”三個等級對各個條目進行評價。

1.7 資料提取兩名研究者分別獨立對納入文獻進行篩選與資料提取,如產生分歧則由兩人討論或通過第三位評價者共同協助解決。資料提取的內容包括發表時間、第一作者、文獻題目、樣本量、基線情況、隨機方法、干預措施、療程、結局指標、不良反應等。

1.8 統計學方法統計分析軟件為Cochrane協作網提供的RevMan 5.3。計數資料采用均數差(MD)作為效應分析統計量,計量資料采用比值比(OR)作為效應分析統計量,通過計算95%可信區間(CI)制作森林圖。異質性檢驗采用Q統計量及I2統計量,當P>0.1,I2≤50%時認為無異質性,則分析采用固定效應模型合并效應量,反之則采用隨機效應模型。結果穩定性分析采用敏感性分析。

2 結果

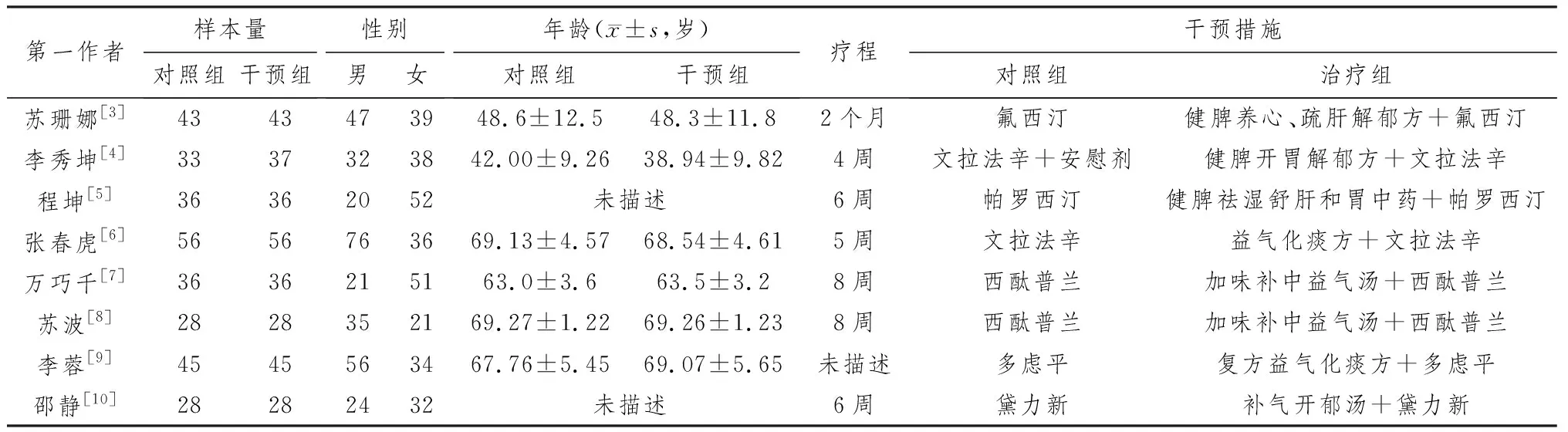

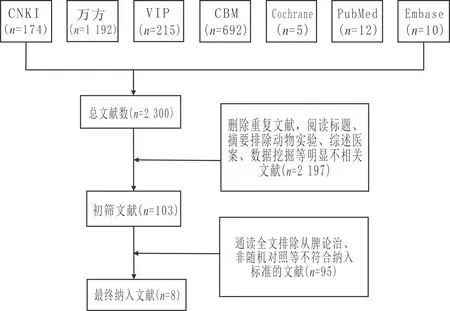

2.1 文獻檢索結果共檢索出文獻2 300篇,中文文獻2 273篇,英文文獻27篇。刪除重復文獻及明顯不相關文獻后獲得103篇文獻,通讀摘要及全文再次排除不符合納入標準的文獻95篇,最終納入8篇文獻[3-5]。文獻篩選流程圖,見圖1。納入研究的基本信息,見表1。

表1 納入研究的基本信息 例

圖1 文獻篩選流程圖

2.2 方法學質量評價納入的8個研究均記錄隨機分組,其中,僅2個研究記錄隨機分組方法,1個研究記錄實施盲法,所有研究均未記錄實施分配隱藏及對結果分析者實施盲法,所有研究均完整報告結局數據及指標,3個研究因僅有一位作者而存在其他偏倚,其余無明顯其他偏倚。綜上,納入的研究其方法學質量不高,提示本研究有存在偏倚的可能。偏倚風險圖,見圖2、圖3。

圖2 偏倚風險圖

圖3 偏倚風險總圖

2.3 Meta分析結果

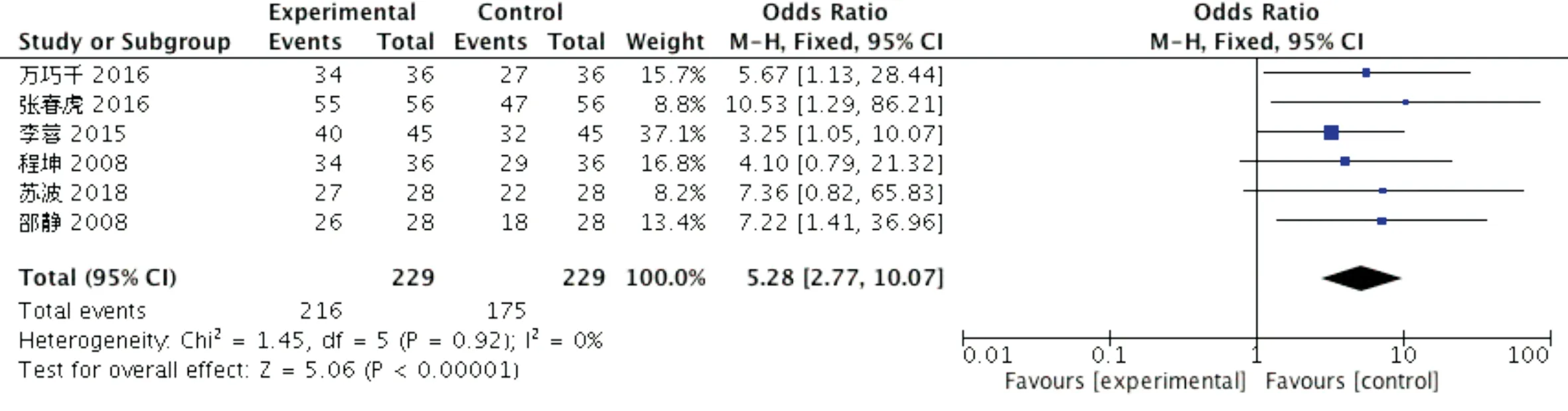

2.3.1 有效率在有效率方面,納入6篇文獻[6-11],共458例患者,各研究間無統計學異質性(P=0.92,I2=0%),采用固定效應模型,Z=5.06,P<0.01,差異具有統計學意義,OR=5.28,95%CI(2.77,10.07),結果表明,從脾論治聯合西藥治療抑郁癥有效率明顯優于單純抗抑郁西藥,見圖4。

圖4 有效率比較森林圖

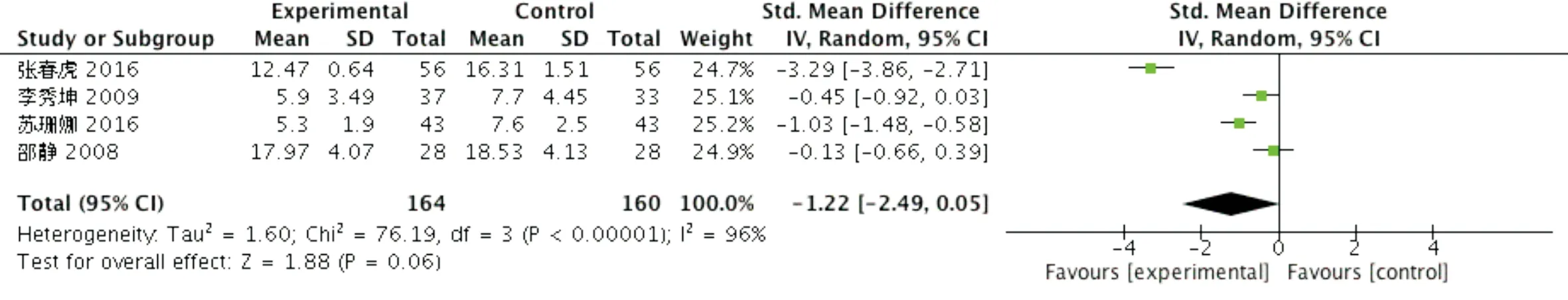

2.3.2 漢密爾頓抑郁量表評分納入4篇文獻[4,5,7,11],共324例患者,異質性檢驗提示,存在異質性(P<0.01,I2=96%),納入文獻所采用的量表有HAMD-17項與24項,故選擇SMD作為合并統計量,采用隨機效應模型,Z=1.88,P=0.06,差異無統計學意義,SMD=-1.22,95%CI(-2.49,0.05),表明從脾論治聯合西藥治療抑郁癥在降低HAMD評分方面與單純抗抑郁西藥無明顯差異,見圖5。

圖5 HAMD評分比較森林圖

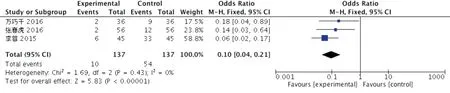

2.3.3 不良反應發生率納入3篇文獻[7,8,10],共64例患者,各研究間無統計學異質性(P=0.43,I2=0%),采用固定效應模型,Z=5.83,P<0.01,差異具有統計學意義,OR=0.10,95%CI(0.04,0.21),表明從脾論治抑郁癥比常規抗抑郁西藥的不良反應發生率低,見圖6。

圖6 不良反應發生率比較森林圖

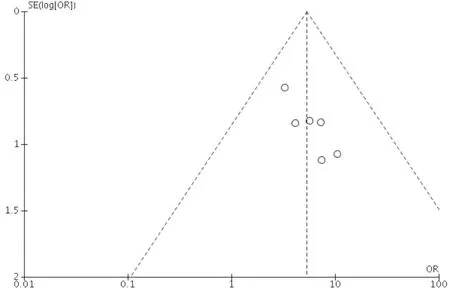

2.3.4 發表偏倚評價發表偏倚評價運用以從脾論治抑郁癥的有效率OR值做漏斗圖分析,結果顯示,漏斗圖形狀不對稱,提示納入的研究存在發表偏倚,見圖7。

圖7 有效率比較漏斗圖

3 討論

抑郁癥屬于中醫學“郁證”范疇,是一種常見的情志疾病,其發病機制復雜且尚不明確,藥物治療仍是其主要治療方法。根據藥理作用的不同,目前抗抑郁藥可大致分為四類:三環類(TCA)、選擇性5-羥色胺再攝取抑制劑、單胺氧化酶抑制劑及新型化合物。中醫學認為,脾居中焦,為全身氣機的樞紐,脾胃升降平衡,全身氣機方可調暢;脾為后天之本,生化之源,情志活動以氣血為基礎,《丹溪心法·卷三·六郁》云:“氣血沖和,萬病不生,一有怫郁,諸病生焉”;脾主思舍意,“思傷脾”的病理表現與抑郁癥表現出的軀體癥狀基本吻合,兩者的情緒及行為表現也較為一致,因此思傷脾是抑郁癥發生的重要病機[11-12]。此外抑郁癥表現出的疲乏、懶動與脾主肌肉失常所導致的軀體肌肉失養息息相關。可見,脾與抑郁癥的發生密切相關,有醫家提出“脾虛”是抑郁癥發病的關鍵病機[13]。現代研究也證實,從脾論治中藥可調節單胺類神經遞質[14]、神經-內分泌-免疫[15]、能量代謝[16]、腸道菌群[17]等,可發揮其抗抑郁效應。將從脾論治中藥與抗抑郁西藥結合可顯著提高臨床療效,且不良反應少,因此本研究對從脾論治中藥抑郁癥的隨機對照試驗進行Meta分析,為臨床從脾論治抑郁癥提供依據。

本研究最終納入8篇文獻,結果顯示,從脾論治抑郁癥的有效率明顯高于單純抗抑郁西藥,且不良反應發生率低于單純抗抑郁西藥,提示從脾論治抑郁癥可顯著提高臨床療效,降低不良反應的發生。在降低HAMD量表評分方面,兩者未顯示出統計學差異,考慮可能與納入的研究較少有關,因此仍需大樣本的隨機對照試驗進一步驗證。

本研究尚存在很多不足之處。首先,納入的文獻總體質量不高,納入的所有文獻均未記錄分配隱藏以及對結果分析者施盲;其次,納入的試驗樣本量普遍較小,缺少大樣本、多中心的研究。另外,納入文獻時未手工檢索未發表的文獻及其他文獻來源的證據,存在分析結果不準確的可能。

綜上,盡管本研究存在諸多局限性,但從脾論治抑郁癥可顯著提高臨床療效,降低不良反應發生率,該結論對臨床治療抑郁癥仍有一定的參考價值。未來仍需進行更多高質量、大樣本、多中心的隨機對照雙盲試驗,為從脾論治抑郁癥提供更有力的循證證據支持。