李白涉月詩的“詞場”①特征與“三元”結構分析

劉 林 云

(武漢大學 文學院,湖北 武漢 430072)

眾所周知,李白是中國古代寫月詩人中首屈一指的,“據統計,在李白現存的千首詩中,涉及詠月的詩共三百八十二首,占其詩總數的百分之三十八”[1]221,更進一步,“在某些情況下,李白對某一主題的處理之生動集所有前代詩人之大成,而在另一些情況下,他的處理又帶出一個前所未有的全新視角”[2]323。而李白對于“月”意象的書寫,除了在具體詩歌內容上有鮮明的特色外,其形式結構亦獨具匠心。一方面,他對于某些詞語、組合有著習慣性的偏好,為由這些詞語組合構成的“詞場”打上了自我個性的烙印;另一方面,在諸如《月下獨酌·其一》這樣的內省獨白詩中,還蘊含著內在的“三元”結構——李白對“我—影—月”三者的即興描寫,傳達出了其對自我價值和個體存在的辯證思考。而圍繞著“詞場”和“三元”結構,極具動態感和色彩感的氣質始終強烈地揮灑著,共同指向李白排解內心痛苦、尋求精神解脫的思想脈搏。

一、個性化的“詞場”

如果我們仔細審察李白詩歌文本內部“月”意象的書寫,便會發現不能單一、孤立和片面地“就月論月”,畢竟在大量作品中,伴隨“月”意象頻頻出現的類似句式與詞語、動作與意象、內容與思想都是不容忽視的。若以李白筆下的“月”意象為中心,梳理其相關的典型詩歌,完全可以總結出一個“詞場”(亦取諧音“磁場”之意),或稱“關系鏈條”:既立足文本本身,又充分考慮文本外的種種聯系;既抓住文本中的“月”意象,又將文本中與之相關的因素納入研究視野。在這個“詞場”中,李白廣為人所知的眾多意象、情思都能得以呈現,它們一同傳達出其私人化的情感與思考,這也可視為李白的創造性構建。

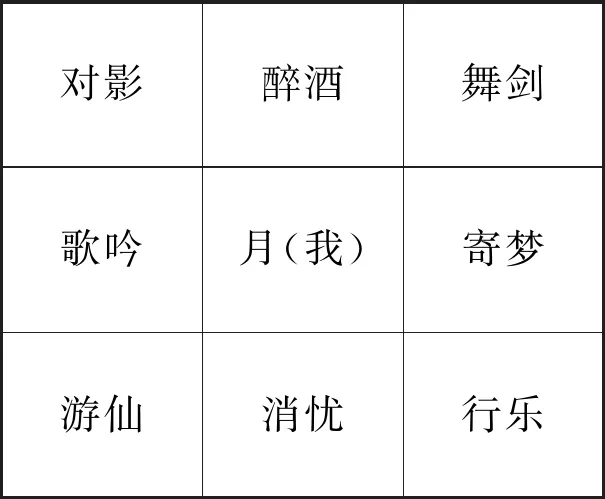

在李白詩歌文本內部,以“月”(其往往喻指“我”本身)意象為中心,可以提煉并構建出以下這一簡單的“詞場”,如圖1:

圖1 李白涉月詩中個性化的“詞場”

雖然圍繞“月”這一核心,還可在李白詩中為這個“詞場”不斷加入其他新的“因子”,但以上八大“因子”卻是最典型的。盡管八大“因子”不盡然會同時出現在同一詩歌中,但它們還是在相伴出現時延展、突出了李白關于生命、歡樂與理想的某些重要情感和思想。其中“月”往往就是詩人自身的指涉,與詩人即“我”這一形象有著強烈的重合。細觀李白相關涉月詩,從整體上看,“對影”“醉酒”“舞劍”“歌吟”這些動作行為都是尤其典型的,它們共同引出李白更廣闊的精神世界——“寄夢”和“游仙”,從而達到“消憂”和“行樂”的最終目的。由此可知,在這一“詞場”中,借助“月”這一現實與精神兩個世界的中介物,李白試圖完成自我的愉悅和解脫。這種在詩歌創作過程中融入自我心路歷程的模式,或許正是李白表達其飄然超脫之志的內在需要,也是必然結果。

如《春日醉起言志》:“處世若大夢,胡為勞其生。所以終日醉,頹然臥前楹。覺來盼庭前,一鳥花間鳴。借問此何時?春風語流鶯。感之欲嘆息,對酒還自傾。浩歌待明月,曲盡已忘情。”[3]913-914開篇“處世若大夢”一句,直接指向了李白慣常書寫的“人生”主題,同時以虛幻短暫的“夢”為喻,順其自然地引出了“胡為勞其生”這一警句式的話語。而在剩余部分,還可從顯性的字詞中直接找到“詞場”中的諸多“因子”:醉酒、行樂、消憂、歌吟,自然還有明月。甚至在《月下獨酌·其一》的即興式絮語中,這一“詞場”仍有跡可循,僅就主要意象和敘事描寫而言,其與《春日醉起言志》并無實質區別:因孤獨苦悶而醉酒,希望能夠有“月”及“影”的陪伴而縱情歌舞,并期許在行樂醉眠后,繼續“無情”之游。這種對良辰、美景、賞心、樂事的把握,及對醉酒、行樂、消憂、歌吟等詞語的運用,在李白“月”意象書寫的過程中是極為常見的,甚至是不可或缺的。在“痛飲龍筇下,燈青月復寒。醉歌驚白鷺,半夜起沙灘”(《送殷淑三首·其三》)[3]711、“暮從碧山下,山月隨人歸……長歌吟松風,曲盡河星稀。我醉君復樂,陶然共忘機”(《下終南山過斛斯山人宿置酒》)[3]794、“九日龍山飲,黃花笑逐臣。醉看風落帽,舞愛月留人”(《九日龍山飲》)[3]821和“對酒不覺暝,落花盈我衣。醉起步溪月,鳥還人亦稀”(《自遣》)[3]917等詩句中,這個由眾多“因子”構建的“詞場”仍然發揮著作用。李白往往隨興賦詩,但從這個“詞場”中,似乎亦可看出他的某些寫作習慣和路徑。

另外,在李白涉月詩“詞場”的周圍,我們還可以明顯感受到強烈的動態感與色彩感。在動態感上,李白常常是對月、飲酒、舞劍、歌吟與長嘯,一系列的動作往往相伴而行,共同構成了李白涉月詩的動態模式,而對這些行為的偏好也正促使他形成了一套固定的寫作習慣。至于色彩感,李白寫月,往往傾心于同時置入“淥水”“白石”“碧云”和“綠蘿”等其他清新的自然事物,充分調用“明”“素”“白”“清”和“綠”等色度較強的字詞。這種對詞匯動態感和色彩感的敏銳拿捏,正顯示出李白天才型的感知力和創造力,甚至有學者認為,李白詩歌具有特殊韻味的直接原因就是“李白詩歌語匯本身就有很高的光明度”[4]31——“光明度”指向的就是李白詩中強烈的色度。

日本學者吉川幸次郎曾說:“唐人的詩是燃燒著的。詩的誕生,是在匆忙走向死亡的人生中的貴重的瞬間。凝視著這一瞬間,并傾注入感情。”[5]25此語放在即興詩人李白身上,大體也合適。以《月下獨酌·其一》為例,其儼然構成了一幅快筆速就的素描畫,動態感極強,而語言也具有很強的抒情性,情感是燃燒著的。究其原因,正在于李白是一位游戲人生的即興詩人,其詩中充盈著太多思想的片段和情感的碎片,一如他慨嘆“人生如夢”的態度,他筆下的一切幾乎都是即興之辭,是稍縱即逝的瞬間。就本質而言,李白在片刻歡愉的享受享樂背后,寓含著濃重的痛苦和無奈,深切表達著功業未成而退隱難得、“四美”難久而孤獨常在的內在困境,故而他只能寄托于精神的麻醉劑“酒”和心靈的投射物“月”,借此聊以自慰。總之,李白是追求生命的動態和光明的,希望能在片刻的行樂或游仙中得到精神的慰藉,以達到精神上的自由與解脫。

對于李白詩中常與“月”同時出現的“酒”“獨酌”“醉”“舞”“夢”與“水”等,包括它們與“月”之間的相互關系,目前的研究已然不少,但大多只是關注其抒情性與哲思性。而實際上,李白筆下的“月”之所以能彰顯出充分的主體性,還在于其敘事性,這與上述所論其詩中的動態感密不可分。與其說李白的詩為“詩”,弗如視其為文思精妙的“精神小說”,而“月”乃是“小說”中的重要角色(在很多作品中甚至就是主角)。敘事性之于小說的重要性不言而喻,對李白詩中的“月”意象而言,敘事性亦尤為重要。《月下獨酌·其一》《峨眉山月歌送蜀僧晏入中京》《把酒問月·故人賈淳令予問之》等可謂是李白最深刻的寫月詩,而其中敘事色彩之濃、情節之曲折皆甚為突出。“月”頻頻成為帶動敘事發展的樞要,無論是花間飲酒、石上舞劍,還是思親念友、夢游遙思,這些極具小說性質的片段都與“月”緊緊相扣:“月”對敘事與抒情進行了一種整合、疊加,使李白能一瀉千里地創造出那些經典佳作。

而不論是敘事性還是抒情性,都指向了盛唐氣象下的渺小孤影——李白,他在可以依偎、信賴的“月”中寄托了自我的情思,并將“月”納入一個習慣化的寫作“詞場”中,試圖營造出一個極具動態感、色彩感的私人精神世界,在與“月”翩然起舞的短暫時刻中盡情放松,充實自我的內心宇宙。

二、天才的創造:“三元”思想

在天才詩人李白及其作品中,我們可以歸納出許多特質:即興抒情、浪漫精神、自然審美、自由意志、感官享受和個體價值……這些既歸功于盛唐氣象和詩歌傳統,也源自于李白自身獨立的創造性思維。宇文所安對李白的“天才新觀念”頗為賞嘆,認為“李白的藝術是完全自然的、無法掌握的及近乎神靈的”,“其目標是通過詩中的人物和隱蔽于詩歌后面的創造者,表現出一種獨一無二的個性”[6]133-134。換言之,李白詩歌最成功的特性是其自由馳騁、任意釋放的“聲音”。而就李白筆下的眾多經典元素而言,“月”無疑是其聲音得以被傳達和聆聽的典范性“出口”。除獨特的個性和情感外,在部分側重哲思抒發的涉“月”詩中,李白在形式與結構的營造上也表現出了他人無法模仿的創造性,典型如他筆下獨立的“我”、內含著“月”的“詞場”、難舍難分的“影”和詩歌整體框架下的“三元”結構。

李白在組詩《月下獨酌四首》里面自言自語式的“囈語”,除卻復雜而豐滿的思想、情感肌理外,還蘊含著一些異質性元素。顯而易見,這組詩處處可見“酒”的身影,詩人似乎將美酒作為通往自我精神世界的媒介。而就“月”意象而言,組詩內僅第一、四兩首作品明確寫到了“月”,第四首唯結句“且須飲美酒,乘月醉高臺”[3]905有所涉及,此處的“月”顯然是作者心中的美好事物,也表征著一種美好的時光和境界。而第一首中的“月”卻需特別關注。在詩中,“我”無疑是全詩的核心,而作為客觀自然事物的“月”和隨身而行的“影”則充當了友伴的角色,而且三者始終處在相互糾纏卻無法協調融合的困境中。這種若即若離的感覺一直延續到詩尾,以致詩人只能借助“永結無情游,相期邈云漢”[3]904這樣一種烏托邦式的期許來獲得暫時的慰藉。

可以說,正如“舉杯邀明月,對影成三人”[3]904所表現的那樣,李白詩中的“我”“影”和“月”三者共同構成了一種“三元”結構,它們有著相互區別又彼此聯系的象征意味。或可初步認為,“我”并非是具有實在形體的個人,而是一種獨立的個體存在,代表的是人格與精神;“影”反而更像是現實存在的“軀體”,體驗著生老病死、喜怒哀樂,凝結了一種無法把握的虛妄與重負;而“月”乃是可望而不可即的理想事物,是包蘊著自由、永恒、純凈的絕對理念。實際上,在李白這里,“我—月—影”三者之間已不僅僅是簡單的物我關系,而是有著十分強烈的象征性的自我指涉關系,三者指向的都是“我”這個核心,只不過是“我”不同層次的三個面向而已。

楊義先生曾在《李白詩的生命體驗和文化分析》一文中指出,明月情懷和醉態思維、遠游姿態一起構成了李白對盛唐氣象進行表達的獨特美學方式;而李白談到月亮時往往可以用“得月”二字來概括,對于“得”的關注,乃是一種提綱挈領式的總結,李白也正是以此來表達其與月的精神聯系的。[7]這種“得”的精神內涵,恰恰是李白頻頻在“三元”結構中實現物我合一、自我對話的關鍵所在。傅紹良先生也慧眼如炬地提出,李白詩中的月亮意象是“我即自然”的創作模式的結晶,在李白所處的盛唐時期,“月”意象的背景渲染、情感寄托與哲理升發等諸多意義初步熔鑄一爐,并在李白的文學作品中產生一種集中、混融的神奇效果。[8]可以說,李白涉月詩中“三元”結構的出現,不僅是李白天才的創造,而且得益于前代寫月詩的發展,以及盛唐時期深厚的文化土壤。

對于人、月和影之間關系的思考,除了上述所論《月下獨酌四首》之外,在李白的其他詩篇中亦有所體現。如“夫君弄明月,滅影清淮里。高蹤邈難追,可與古人比”(《寄弄月溪吳山人》)[3]557,這里同樣有“我—月—影”三元結構,只不過主要強調了“月”與“影”的對立:“月”象征著隱逸、自由和超脫的理想境界,“影”則代表了功名、形骸和煩惱等塵世牽絆。李白贊賞和追求的正是“弄月”和“滅影”這樣一種比于“古人”的情志。作為李白久負盛名的記夢詩,《夢游天姥吟留別》中依然有這種關于“我—月—影”彼此呼應的“三元”思想:“我欲因之夢吳越,一夜飛度鏡湖月。湖月照我影,送我至剡溪。”[3]604“我”的夢游居然要依靠“湖月”的照耀來實現。作為這場夢的關鍵中間物,“月”起到了一個轉化、升華的承接作用,于是“我—月—影”的“三元”結構又自然形成了。

在“我—影—月”這樣一個細節性的“三元”結構中,李白幾乎無一例外地選擇了追求朗照萬物的“月”。可吊詭的是,他寫“月”時常常又寫到“夢”和“期許”,“月”往往是可望而不可即的,而“我”卻與“影”保持著既明顯對立又無法割舍的緊張關系。正是在這種混雜多重矛盾的張力中,李白的痛苦和孤獨才呈現出來。若暫時撇開難以企及的“月”,李白仍倔強地強調自己與“影”的緊張關系。如“心懸萬里外,影滯兩鄉隔”(《聞丹丘子于城北山營石門幽居,中有高鳳遺跡,仆離群遠懷,亦有棲遁之志,因敘舊以寄之》)[3]563、“自笑鏡中人,白發如霜草。捫心空嘆息,問影何枯槁”(《覽鏡書懷》)[3]959、“心飛秦塞云,影滯楚關月”(《江南春懷》)[3]960,在這三個飽含情感的詩例中,李白都將“心”與“影”分別置于相互區分的對立語境中。雖然其中并無對“月”這一重要角色的書寫(“影滯楚關月”中寫到“月”,主要是與“秦塞云”形成結構性對稱,難以視其為獨立的主體),但“心—影”的對立關系和“我—影”的并置實無二致。作為獨立人格與情思象征的“心”渴望獲得自由、年輕與歡樂,而滯留于時空中的“影”卻無可避免地一次次給“我”帶來無奈的嘆息、失落的苦楚。

自古洎今,“形影相吊”都是表達孤獨傷感的經典用語,強調一個人無依無靠,只有身體和影子相互安慰。粗看起來,在這一成語中,“形”和“影”似乎在孤獨中達成了和解與統一;可是,二者終究是不同的,只是因為實在的“形”無法與其他靈魂相遇,無可奈何下只能在虛妄的影子中獲得慰藉:與其說這是一種自我諒解,弗如說是自嘲和自我諷刺。睥睨天地、孤標傲世的李白自然也會有“形影相吊”的孤苦時分,如“傾壺事幽酌,顧影還獨盡。念君風塵游,傲爾令自哂”(《北山獨酌寄韋六》)[3]574、“獨酌勸孤影,閑歌面芳林。長松爾何知,蕭瑟為誰吟”(《獨酌》)[3]909。其中,“傾壺事幽酌,顧影還獨盡”大概與陶淵明存在著較深的淵源,“傾壺”一句可視為對陶淵明“傾壺絕余瀝”[9]253的回應,而“顧影”一句則全然取自陶淵明《飲酒二十首·并序》之“偶有名酒,無夕不飲。顧影獨盡,忽焉復醉”[9]165。該詩標題曰“獨酌”,而李白筆下大部分“獨酌”詩都呈現了“形影相吊”的情境。這在中國文人看來,絕非少見。

“獨酌勸顧影”與“蕭瑟為誰吟”相互呼應,共同指向的是詩人的孤獨和哀傷,不過可以看到,此處并無“月”,缺少了“三元”結構中的重要一環,整首詩的情調也顯然大為不同。在有“月”介入的完整的“三元”結構中,月充當了李白走向精神超脫與自由的出口;而一旦失去了“月”的親近,他就只能“獨酌勸顧影”,留下充滿遺憾與迷惘的無奈了。李白的高超之處正在于他能夠跳脫出“形—影”二元對立的狹窄空間,于茫茫天地中找到“月”,從而在詩歌中建構一個新的“三元”結構,并在不斷呼喚和追求明月的歷程中秉持自由浪漫、樂觀積極的人生態度。

三、陶淵明的“身影”:李白匠心之一瞥

魏源作《戲自題詩集》,曾曰:“太白十詩九言月,淵明十詩九言酒。”[10]755-756雖不無偏頗,但也表明李白詩中的“月”和陶淵明詩中的“酒”一樣,有著極具闡釋性的空間。對陶淵明的部分作品及其思想做稍稍簡單的回望會發現,在一定程度上,李白與陶淵明的確具有承繼性和相似性,典型的如對“酒”的嗜好、對“三元”結構的運用,以及李白在“酒”的基礎上對“月”意象的匠心獨運。

在中國文學史上,陶淵明是作為第一位典型的內省式、自白式詩人而閃耀在詩壇的。從對春播秋收的筆記,到對花草蟲魚、山川云鳥的描寫,到對飲酒賦詩的迷戀,再到對移家、失火、祭喪和國難等各種事件的敘述,陶淵明都巨細靡遺地用詩歌小心拾掇著。而且,他并未步漢大賦繁復鋪衍的后塵,而是在看似隨意著筆的事物或事件中糅合了大量的心思與情感。對這樣一位古典的自白式詩人,可以從他豐富的“履歷”中找到一份最具代表性的“自白書”:《形影神三首》。與眾多敘事性和描寫性較強的作品不同,《形影神三首》更像是多重聲音交雜的辯詞,其抒情性在陶詩中也頗具典型意義;該組詩之所以需要格外關注,根本上就在于這些辯詞是對陶淵明精神困境與歷程的集中呈現。

《形影神三首》包含有提綱挈領的小序,三首詩分別題作“形贈影”“影答形”和“神釋”[9]41-47,其具體內容是三者間不同立場的陳述與對話。毫無疑問,這三首作品明顯構成了彼此呼應和互相辯駁的關系。這種奇妙的呈現效果首先得益于一種“三元”結構的寫作形式,其次才是本質上關于“形”“影”“神”思考的“三元”思想。當然,這種問答式或辯論式的寫作形式也并非陶之獨創,其在漢代的文學作品,尤其是辭賦中,幾乎是一種習以為常的構思與寫作模式,“這種形式也將談論、辯駁和最后宣布學術觀點按先后順序排列”[11]91。再往前,似乎可追溯到莊子、列子和屈原諸人:《莊子》中的“莊周夢蝶”“罔兩問景(影)”、《列子》中的“力命論”,乃至屈原的《天問》,似乎都可以視為《形影神三首》中思想互搏的源頭,“他的詩歌在很多方面來講都是一種對私人價值觀的辯護,追求個人的自我實現和幸福感,與公眾價值觀和官場生活的要求背道而馳”[12]255。

同樣,在李白身上,類似的精神矛盾與自我辯論也存在,甚至在其詩歌的結構和思想本質上,都跟陶淵明《形影神三首》有一定的互文性關系。但從陶之“三元”思想、結構轉變到李之“三元”思想、結構,這中間所變化的絕非僅是兩個思想人格對于個體價值和現實困境的不同探問;稍加品察,就能從二人不同的寫作特征中發現更深刻的異質性。比較陶之《形影神三首》和李之《月下獨酌·其一》,前者對“形”“影”“神”三者別出心裁的討論,無論是從形式上還是從思想上看,都屬于陶淵明所處時代的典型;而后者所呈現的“我”“影”“月”三者的糾纏,其形式、內容和思想都幾乎是李白的獨創,很難說是李白所處時代的主流心聲。同時,陶之“形—影—神”有強烈的形而上的精神指向,而李之“我—影—月”反倒偏于形而下的現實呈現。

相較而言,除了“我”和“影”的現實感外,李白創造性地引入“月”這一自然意象,在現實與理想、醒世與醉夢中,演繹著類似陶淵明的思考,但卻彰顯了不同時代、不同個體的不同心跡。如其仿擬之作《獨漉篇》,王琦注曰:“蕭士赟曰:《獨漉篇》即《拂舞歌》五曲中之《獨祿篇》也,特《太白集》中‘祿’字作‘漉’字,其間命意造辭亦模仿規擬,但古詞為父報仇,太白言為國雪恥耳。”[3]194可知李白此作乃是翻陳出新。《獨祿篇》古詞全篇四言,而李白之《獨漉篇》則雜以四、五、七言,但仍以四言為主。值得留意的是,《獨祿篇》開篇曰:“獨祿獨祿,水深泥濁;泥濁尚可,水深殺我。”[3]194李白《獨漉篇》開篇則為:“獨漉水中泥,水濁不見月。不見月尚可,水深行人沒。”[3]194因為是仿擬之作,二者在句式、用詞和思想情感上明顯具有很高的相似度,但李白仍然在此發揮了其高超的創造性。《獨祿篇》中是“水”“泥”“我”三者,而李白之作則是“水”“泥”“月”和“行人”四者;他創造性地增添了“月”意象,甚至用“行人”一詞對指向性明確的“我”做了距離上和身份上的處理,使短短四句話有了更復雜的深層意義。而在此詩的后半部分,又有意無意地提及“月”,以其來喻指自己的忠肝義膽。這種對“月”意象近似固執的習慣性運用,顯示出李白創作時深層的自覺意識。

在“月”這一關鍵性意象中,可以管窺到李白對陶淵明式“三元”結構的創造性發揮,“月”的加入,意在從陶淵明念茲在茲的“酒”的基礎上尋求另外的解脫。因此,首先需要承認,李白在思想路徑上對于陶淵明有一定的沿承。以《山中與幽人對酌》為例,可以看到李白對陶淵明有著精神上的呼應:“兩人對酌山花開,一杯一杯復一杯。我醉欲眠卿且去,明朝有意抱琴來。”[3]913王琦為此作注曰:“《宋書》:陶潛性嗜酒,貴賤造之者,有酒輒設。潛若先醉,便語客:‘我醉欲眠,卿可去。’其真率如此。”[3]913除意象“酒”和“琴”的運用及詩句的化用外,這首詩的淡雅、自然氣質也與陶淵明詩有極大的相似性。甚至可以大膽猜想,這位“幽人”或許并非真實存在的人,而是李白虛設的對象——可能是陶淵明,抑或是皎皎明月。

而且,陶、李之間的淵源還在于,二人身上都有道家思想的深刻烙印,老莊思想浸染著二人的情思和作品。李長之先生認為他們身上都有明顯的道家氣質,他曾比較了二人的宇宙觀:“李白的宇宙觀即是動的,李白心目中的宇宙是有精神力量在內的,這和陶潛便很不同了,陶潛的宇宙觀卻是靜的,陶潛心目中的宇宙只是物質。”[13]53此論確然,且不說上文所指出的李白“月”意象書寫的動態性,僅就李白能在陶淵明“酒”意象的基礎上納入全新的“月”這一點,就足以表明李白的宇宙世界是相對更開闊、更具溝通性的。實際上,陶淵明與李白都受到了道家思想的浸染,他們共同追求的都是心游萬物、物我合一的“逍遙”境界。在他們看來,自然界更多是作為一種精神的補償、慰藉與未來的歸宿而存在的。在陶淵明身上,是“采菊東籬下,悠然見南山”[9]173和“死去何所道,托體同山阿”[9]293;在李白身上,則是“永結無情游,相期邈云漢”[3]904和“相看兩不厭,只有敬亭山”[3]917。就本質而言,《莊子》中“天地與我并生,而萬物與我為一”[14]79之語所推重的超脫境界,才是二人最本質和最終極的共同價值追求。而且,這種內在精神的追求一次次為后世文人所強調,典型的如另一位天才型的寫“月”能手——蘇軾。在蘇東坡豐富的生命歷程中,其與陶淵明、李白的內在聯系,也可以在大量的和陶詩和寫月詩(包括文、賦)中得以管窺。

結語

有理由去認同這樣一句話:“風景首先是文化,其次才是自然;它是投射于木、水、石之上的想象建構。”[15]67在中國古代文學(尤其是古典詩歌)漫長的“月”意象書寫史中,不論是在數量的豐富性上,還是在情感的多元性上,抑或是在詩歌藝術、寫作技巧的創造性上,李白都在“月”意象中灌注了太多的心力。無論是在經典化的表達上,還是在個性化的書寫中,李白這位骨子里有著濃重“客寓意識”[16]13的孤獨游子,既因難以割舍的復古情懷而不斷追憶六朝的文化人格和審美體驗,又在盛唐氣象的濡染下縱情揮毫,在引人入勝的“月”意象書寫中不斷錘煉自己的詩藝,塑造自己的思想品格。在歷史與具體的語境中,李白對“月”意象的個性化處理,對“詞場”和“三元”結構的精心營構,對陶詩的諸多繼承與獨創等,都呈現出他天才型的個人性情與情感哲思;而由“月”所展示出的李白之自然觀與審美理念,既帶著南朝文士(典型如謝靈運與謝朓)深刻的思想烙印,又呼應著盛唐之際關于“人”與“自然”、“人”與“宇宙”的獨特思考,這無疑也是對“天人關系”這一古老話題的另類表達。