整體護理對產科護理質量及母嬰健康的影響分析

王翠萍

摘要:目的:綜合分析整個護理治療和母嬰健康受到整體護理的影響。方法:研究對象為隨機抽取的100例孕產婦,根據護理方法的不同將孕產婦分為兩組,對比觀察兩組孕產婦的相關評價指標。結果:和對比組孕產婦相比,個性組孕產婦的各個評價指標存在一定的優越性,(P<0.05)。結論:將整體護理干預模式應用在孕產婦的護理工作中成效顯著,尤其是在提高護理質量和改善妊娠結局等方面效果更加明顯,使母嬰健康得到有效的保障。

關鍵詞:整體護理;產科護理質量;母嬰健康

相關研究結果顯示,[1]。現對行超聲介入治療的患者應用不同的護理管理模式,在下文中進行詳細描述

1材料與方法

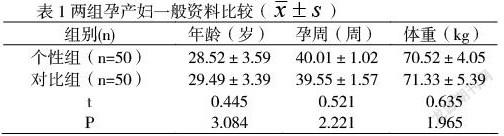

1.1一般資料

孕產婦一般資料(表1)。

1.2方法

對比組:采取常規護理模式,即護理人員密切監測孕產婦的相關生命體征,并對其進行簡單的健康知識教育,在飲食等方面給予一定的指導[2]。

個性組:常規護理方法和對比組孕產婦相同,同時配合整體護理模式:(1)產前整體護理干預:在產前檢查的過程中護理人員對孕產婦對其實施產前培訓,對孕產婦的宮高和腹圍進行測量,并對胎兒的情況進行評估,根據評估結果在營養和保健等方面給予有針對性的指導。(2)產時整體護理干預:在待產階段助產師時刻陪伴在孕產婦身旁,并將一些保健知識和醫院大致環境介紹給孕產婦,使其以正確的態度認識分娩,并按照孕產婦的心理狀態實施有針對性的心理干預,護理人員加強和孕產婦的有效交流,對其心理狀態進行充分的了解和掌握,因初產婦缺少分娩知識,再加上分娩產生的劇烈疼痛,很容易出現負向情緒,進而導致宮縮乏力,增加發生產后出血等并發癥的風險。護理人員應給予孕產婦更多的鼓勵和支持,減輕孕產婦的心理負擔,使其保持良好的心理狀態。觀察孕產婦的產程,并對并根據實際情況制定相應的護理方案。密切配合醫生的護理工作,有效處理分娩時所出現的突發情況。(3)產后整體護理干預:對剖腹產產婦的腹部切口和會陰情況進行觀察。給予新生兒護理干預措施,護理人員將新生兒更換尿布和母乳喂養以及沐浴等方法講述給產婦,必要的情況下做好示范工作,向產婦及其家屬重點強調母乳喂養的優勢。根據產婦的恢復情況制定個性化的產后康復計劃,護理人員將產后宮縮是一種正常現象講述給產婦,使其不良心理情緒得以消除,囑咐產婦應增加飲水量,避免發生尿潴留,在飲食方面給予產婦相應的指導,囑咐孕產婦家屬為其提供含有豐富蛋白質和維生素的食物。將泌乳消耗和母乳營養需求得以滿足[3]。

1.3觀察指標

對比兩組孕產婦的相關指標。

1.4統計學分析

用SPSS21.0統計學軟件對數據進行分析,用t、X2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2結果

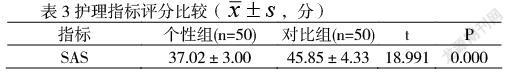

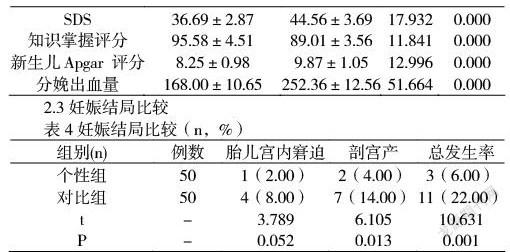

2.1護理指標評分比較

2.3妊娠結局比較

3討論

女性分別是一個正常生理過程,但是很多種因素都會對分娩產生影響,包括產婦的心理狀態和產道以及胎兒狀況,尤其是孕產婦不良的心理狀態會直接影響正常分娩和母嬰健康。基于此,應加大孕產婦產科護理力度,對其實施個性化的心理疏導,給予孕產婦一定支持,為順利完成分娩和保證母嬰健康提供有利條件。

近年來,我國的醫療技術得到迅猛發展,與此同時,也提高了人們對臨床護理工作的要求。臨床產科具有一定的特殊性,而且對護理工護理質量的要求也更加嚴格。常規護理雖然能夠起到一定的效果,但是缺少針對性,并未關注孕產婦的心理狀態,孕產婦無法得到有效的心理知識和疏導。但是整體護理模式的出現有效解決了這一問題,該護理模式比較新穎,而且強調以孕產婦為中心,使孕產婦在整個圍產期的護理服務具有較強的綜合性和針對性。將具有現代護理理念應用在整體護理模式中,使整個護理程序更加嚴謹,而且孕產婦得到的護理支持和指導更加具有針對性。在該模式的該護理模式下,孕產婦的不良心理狀態得以消除,而且還能夠充分了解和掌握有關分娩以及新生兒護理的健康知識以及需要注意的內容,在一定程度上為提高臨床護理質量提供有利條件,使分娩能夠順利的進行下去,而且母嬰健康得以有效的保障。

在本次研究中實施整體護理模式的個性組孕產婦在護理指標評分和妊娠結局方面具有顯著的優勢,明顯優于實施常規護理的對比組孕產婦,進一步證實整體護理模式應用在產科護理工作中成效顯著,為提高產科護理質量奠定良好的基礎。

4結論

總而言之,產科護理應用整體護理模式效果確切,不但能夠提高護理質量,而且還能夠確保母嬰的健康。建議臨床借鑒和應用該護理模式。

參考文獻:

[1] 宋明娟. 整體護理對產科護理質量及母嬰健康的影響分析[J]. 中國冶金工業醫學雜志, 2021, 38(5):2.

[2] 白蓮. 整體護理對產科護理質量及母嬰健康的影響[J]. 中國保健營養, 2017, 27(028):248-249.

[3] 白曉雯. 整體護理模式對產科母嬰健康及護理質量的影響[J]. 養生保健指南, 2017, 000(013):249,143.

[4] 王鈺. 整體護理對產科護理質量及母嬰健康的影響相關因素分析[J]. 世界最新醫學信息文摘, 2015(A3):2.