山東省生態(tài)文明發(fā)展水平綜合評價及提升對策研究

山東財經大學 公共管理學院 蒲存秀

十九大報告提出將生態(tài)文明建設作為經濟社會發(fā)展的主要目標。生態(tài)文明建設是繼農業(yè)文明、工業(yè)文明之后一種新的社會發(fā)展方式。山東省環(huán)境承載力與經濟發(fā)展矛盾突出,2014年至2019年,山東省主要水污染物排放呈波動趨勢。山東省第十四個五年發(fā)展規(guī)劃提出,建立健全市場化、法制化的生態(tài)文明發(fā)展體系,加強生態(tài)文明建設。客觀評價山東省生態(tài)文明發(fā)展水平,發(fā)現(xiàn)新發(fā)展階段、新發(fā)展要求下山東省生態(tài)文明建設的短板,實現(xiàn)區(qū)域間生態(tài)文明協(xié)同發(fā)展,符合加快生態(tài)文明體制改革、生態(tài)文明建設取得新進步的發(fā)展要求。

關于生態(tài)文明建設的研究,主要集中在生態(tài)文明水平評價指標體系的構建、生態(tài)文明發(fā)展水平評價、生態(tài)文明發(fā)展水平測度方法及影響因素等方面。陸偉鋒等(2017)基于“均衡發(fā)展”的視角,從地區(qū)經濟水平、環(huán)境質量、資源數(shù)量、居民生活四個維度評價江西省生態(tài)文明發(fā)展水平[1];胡悅等(2018)基于PSR分析模型,運用賦權法和基尼系數(shù)評價京津冀生態(tài)文明發(fā)展水平及區(qū)域發(fā)展差異[2];吳小節(jié)等(2017)運用因子分析法,從經濟社會、環(huán)境、文化及制度維度實證測度廣東省各地級市生態(tài)文明發(fā)展水平及影響因素[3];岳夢婷、劉軍、黃麗(2021)運用熵權—TOPSIS綜合評價法,基于省級面板數(shù)據(jù)測度中國生態(tài)文明發(fā)展水平及時空演變特征[4];彭一然(2016)運用歷史觀、經濟觀、社會觀等多維視角,構建生態(tài)文明評價指標體系,并運用動態(tài)因子分析法實證分析生態(tài)文明發(fā)展水平及空間區(qū)域分布特征[5];李玲玉(2017)針對生態(tài)文明水平測度過程中的不同需求,運用差異性實證分析方法測度生態(tài)文明發(fā)展水平,為復雜性生態(tài)文明發(fā)展水平的測度提供了方法支持[6]。

關于生態(tài)文明建設的研究,對省級區(qū)域及地市級區(qū)域水平測度的研究注重從經濟、文化、社會等綜合發(fā)展角度的考量,研究視角多集中于對生態(tài)文明發(fā)展水平的評價及指標體系的構建。目前,關于山東省地級市生態(tài)文明水平測度的實證研究較少,本文基于山東省16個地級市2014年至2019年面板數(shù)據(jù),評價山東省生態(tài)文明建設水平,為提高區(qū)域生態(tài)文明建設水平、實現(xiàn)區(qū)域間協(xié)調發(fā)展提供借鑒。

一、數(shù)據(jù)來源、研究方法及指標體系的確定

(一)數(shù)據(jù)來源與研究方法

本文研究數(shù)據(jù)大部分來自《中國城市統(tǒng)計年鑒》及國家統(tǒng)計局網站,其中,全年空氣質量優(yōu)良天數(shù)占比基礎數(shù)據(jù)來源于https://www.aqistudy.cn/historydata/并根據(jù)計算得到,個別指標數(shù)據(jù)個別年份存在缺失情況,文章采取均值插取進行處理。本文采用熵值法實證測度生態(tài)文明發(fā)展水平,基于以往學者高春玲(2012),王珂,郭曉曦、李梅香(2020),田艷芳、周虹宏(2021)對熵值法的研究,該研究方法在發(fā)展水平測度方面較為成熟,因此文章對該方法不再贅述[7-9]。

(二)變量選取與設定

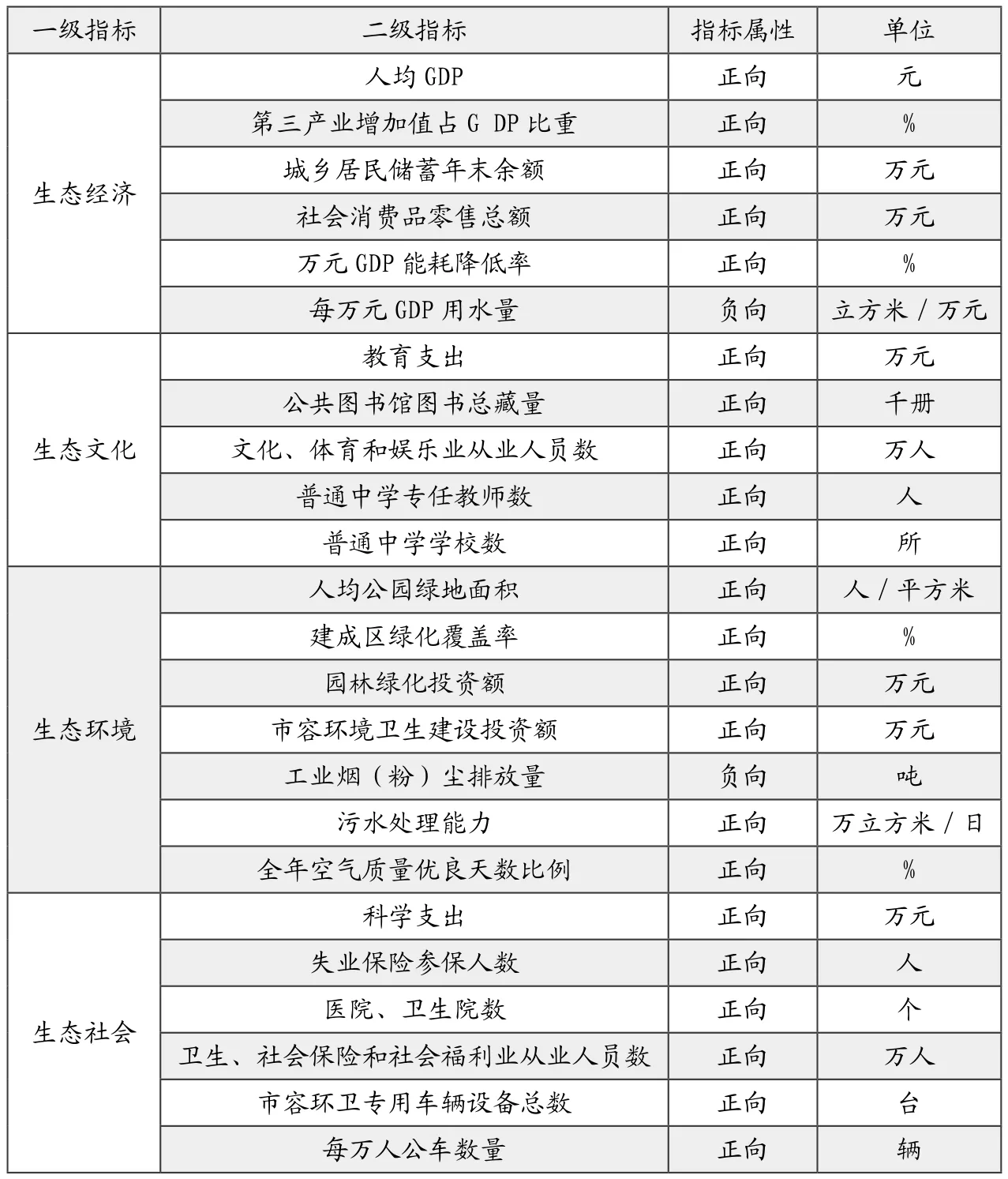

生態(tài)一詞最早用來描述環(huán)境的良好發(fā)展狀態(tài),隨著人、自然和社會和諧發(fā)展的推進,生態(tài)一詞也超脫單一內涵,朝著經濟、社會、文化、環(huán)境的綜合系統(tǒng)發(fā)展。當前,生態(tài)的實現(xiàn)更多的是指社會各系統(tǒng)達到的一種理想的協(xié)調發(fā)展狀態(tài)。生態(tài)文明遵循自然、人、社會和諧發(fā)展的原則和規(guī)律,強調涉及經濟、政治、文化、社會的精神和制度的發(fā)展成果。借鑒以往學者關于生態(tài)文明建設的研究成果,根據(jù)《中部地區(qū)生態(tài)文明建設及發(fā)展戰(zhàn)略研究》中生態(tài)文明建設評價指標[10],選取生態(tài)經濟、生態(tài)文化、生態(tài)社會、生態(tài)環(huán)境四個二級指標和25個三級評價指標在內的生態(tài)文明發(fā)展水平指標體系,其中包括23個正向指標、2個負向指標。具體指標內容如表1所示。

表1 生態(tài)文明發(fā)展水平評價指標體系

二、實證結果分析

(一)山東省分區(qū)域(市)生態(tài)文明水平測算結果分析

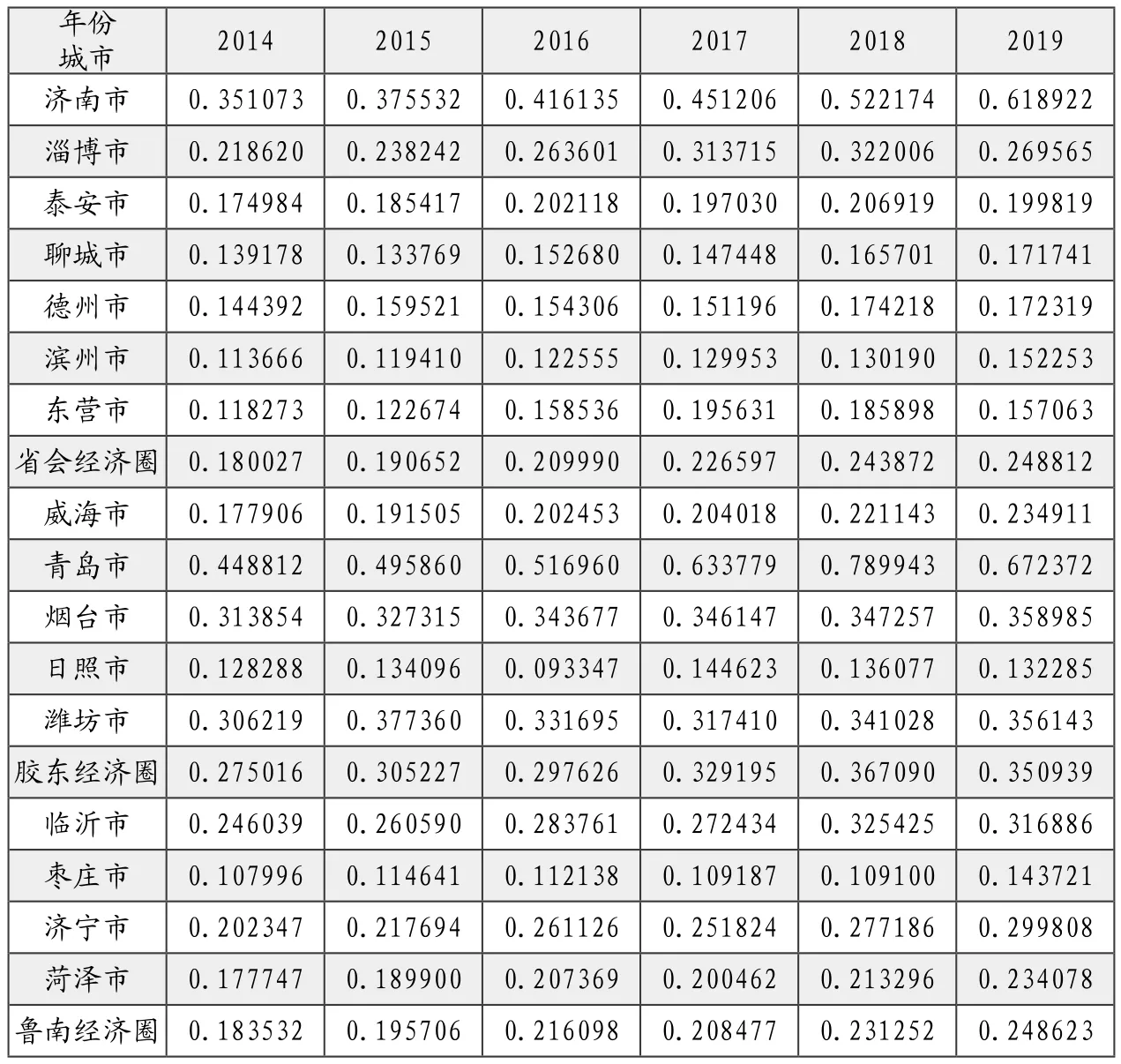

結合表2可知,總體看,樣本期內山東省三大經濟圈生態(tài)文明發(fā)展水平呈上升趨勢,其中,膠東經濟圈提升幅度最大。膠東經濟圈生態(tài)文明發(fā)展水平提升幅度大可能與其產業(yè)結構及生態(tài)文明建設理念和方式有關。膠東經濟圈近年來注重海洋產業(yè)結構轉型,除加大污染治理力度外,積極進行景區(qū)建設及綠化養(yǎng)護建設,加快綠色能源建設腳步,以此助力生態(tài)文明建設。生態(tài)文明建設水平的提高與生態(tài)經濟水平息息相關,省會經濟圈在經濟發(fā)展水平及生態(tài)文化水平維度領先于膠東經濟圈及魯南經濟圈,近年來生態(tài)文明提升程度顯而易見。魯南經濟圈生態(tài)文明發(fā)展水平的提升還需在生態(tài)環(huán)境方面加大治理力度。分區(qū)域看,省會經濟圈內生態(tài)文明發(fā)展水平不平衡,生態(tài)文明發(fā)展水平區(qū)域間差異較明顯,其中,省會城市濟南市生態(tài)文明建設遙遙領先,其次是淄博市,這可能與城市發(fā)展輻射力有關。省會城市的發(fā)展極大地帶動了周邊城市的發(fā)展。濱州市在省會經濟圈城市間生態(tài)文明發(fā)展水平一直處于較低水平,這可能與該城市經濟發(fā)展水平不高、生態(tài)文明發(fā)展意識薄弱及省會城市對其帶動力不強有關。膠東經濟圈城市間生態(tài)文明發(fā)展水平地區(qū)差異較大,樣本期內青島市生態(tài)文明發(fā)展水平遠高于其他城市,青島市加大綠化環(huán)境建設力度及其本身經濟水平的帶動作用使得生態(tài)文明建設發(fā)展提高。魯南經濟圈生態(tài)文明發(fā)展仍存在區(qū)域差異,但差異小于省會經濟圈和魯南經濟圈,可能與區(qū)域內城市間各維度發(fā)展水平相當有關。樣本期內魯南經濟圈臨沂市生態(tài)文明發(fā)展一直處于最高水平,可能是因為臨沂市作為革命老區(qū),生態(tài)文明建設相對于區(qū)域內其他城市優(yōu)勢明顯。總體而言,三大經濟圈生態(tài)文明發(fā)展水平均存在地區(qū)差異,縮小地區(qū)差異、實現(xiàn)區(qū)域協(xié)調發(fā)展是努力的方向。

表2 山東省分區(qū)域(市)生態(tài)文明水平測算結果

(二)區(qū)域(市)生態(tài)文明水平子系統(tǒng)變化情況分析

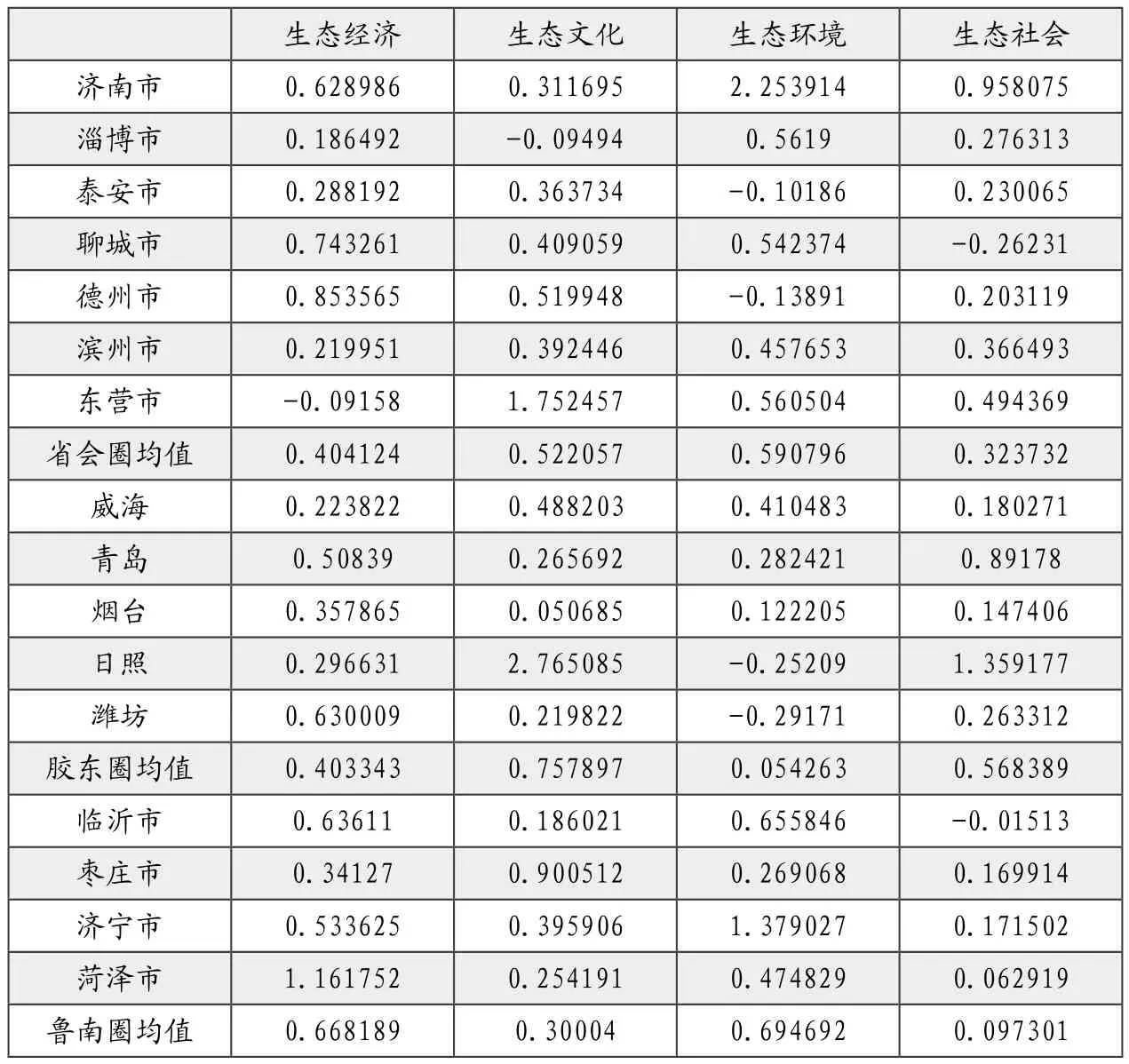

為發(fā)現(xiàn)樣本期內各維度變化狀況,繪制表3。如表3所示,樣本期內,省會經濟圈、膠東經濟圈、魯南經濟圈生態(tài)經濟、生態(tài)文化、生態(tài)環(huán)境、生態(tài)社會等指數(shù)都有不同程度的提升,三大經濟圈生態(tài)環(huán)境維度提升幅度較大,生態(tài)社會維度提升幅度較小。分區(qū)域看,省會經濟圈城市中,個別城市在生態(tài)文化、生態(tài)環(huán)境、生態(tài)社會維度呈現(xiàn)不同程度的下降趨勢,如淄博市生態(tài)文化水平、泰安市和德州市生態(tài)環(huán)境維度、聊城市生態(tài)社會維度的發(fā)展水平呈下降趨勢。膠東經濟圈區(qū)域內城市,樣本期內日照市、濰坊市生態(tài)環(huán)境維度發(fā)展水平呈現(xiàn)下降趨勢,雖然魯南經濟圈生態(tài)文明發(fā)展水平總體提升幅度較小,但其區(qū)域內城市各維度發(fā)展水平呈上升趨勢。總體而言,樣本期內,山東省生態(tài)文明發(fā)展水平上升趨勢明顯,存在個別城市個別維度發(fā)展水平下降的情況。因地制宜,有針對地性提升生態(tài)文明水平具體維度發(fā)展水平成為工作重點。

表3 2014年至2019年山東省分區(qū)域(市)子系統(tǒng)生態(tài)治理能力指數(shù)變化情況

三、討論與對策

本文借鑒以往關于生態(tài)文明發(fā)展水平的研究構建山東省生態(tài)文明發(fā)展水平評價指標體系,對山東省各地級市生態(tài)文明發(fā)展水平及演變趨勢進行定量研究,為山東省生態(tài)文明發(fā)展水平提升提供借鑒。受限于個別數(shù)據(jù)獲取的不足,關于生態(tài)文明發(fā)展水平的影響因素有待繼續(xù)研究。根據(jù)上述實證結果,本文得出以下結論:加強生態(tài)環(huán)境建設,創(chuàng)建綠色人居生活。環(huán)境建設是生態(tài)文明建設的關鍵因素。文章實證指出,有些城市在生態(tài)環(huán)境建設方面存在短板,因此,應加大科技創(chuàng)新支出及綠色研發(fā)技術投入,創(chuàng)新綠色發(fā)展技術,創(chuàng)新污染治理技術,提升污染治理水平及綠色環(huán)境治理能力,助力生態(tài)文明建設。

加強區(qū)域間合作治理,打破行政區(qū)域間屬地治理模式,實現(xiàn)區(qū)域間協(xié)調發(fā)展。

合作治理是實現(xiàn)區(qū)域協(xié)同治理的必經之路,生態(tài)文明成果的共享性、普惠性和非排他性的特征要求生態(tài)文明建設要建立區(qū)域間信息共享機制,完善區(qū)域間聯(lián)合執(zhí)法機制,打破區(qū)域間生態(tài)文明建設信息壁壘,縮小區(qū)域間發(fā)展差異,實現(xiàn)區(qū)域生態(tài)文明建設的協(xié)同發(fā)展。

——山東省濟寧市老年大學之歌