交叉學科培養模式下博士研究生創新能力培養研究

牟雪雁 王延安 任繼勤 趙靜

摘? 要:高校博士研究生創新能力的培養在我國“創新型國家”的建設進程中起著關鍵性作用,也是高校“雙一流”建設的一個重要突破口。文章從培養目標、培養內容、培養過程和培養保障機制幾個方面分析基于交叉學科培養模式的探索成果以及實踐基礎,探討交叉學科模式在博士創新實踐能力培養中的新思路。

關鍵詞:交叉學科;博士研究生;創新能力

中圖分類號:C961? ? ? ?文獻標志碼:A? ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2022)06-0040-05

Abstract: The cultivation of practical innovation ability of doctoral students in universities plays a key role in the process of "innovative country" in China, and it is also an important breakthrough for the construction of "double first-class" in colleges and universities. This paper analyzes the causes of the objective problems existing in the current doctoral training, and summarizes the existing exploration results and practical foundations from five aspects: training objectives, training content, training process and training guarantee mechanism. Combined with the interdisciplinary training mode, a new idea about the cultivation of comprehensive ability and innovative practice ability of doctoral students was put forward. Finally, the paper further explores the main problems, training characteristics, training suggestions and practical significance of interdisciplinary needs in the process of comprehensive innovative talent training.

Keywords: interdisciplinarity; doctoral students; cultivation of innovative ability

新一輪科技革命和產業革命全球競爭格局新動向,創新驅動已從技術驅動逐步轉由科學驅動,越來越依賴于基礎研究和應用基礎研究。基于科學的產業已在一些發達國家引領發展,隨著我國進入創新驅動發展的新階段,以科學驅動的產業升級對高端研究人才,特別是高學歷高層次創新型研究人才的需求倍增,當前亟需做好人才支撐和儲備。

隨著科學技術的高度發展,學科的發展也正邁入一個新的階段,通過學科之間的交叉與融合所衍生的新方向、新增長點對傳統學科的正向推進作用正逐步顯現[1]。實踐證明社會的進步,經濟的發展,在需要單一學科知識或技術的同時,更要依賴于不同學科、不同領域知識或技術的協同驅動與創新[2]。交叉學科的研究模式已逐漸成為當今科技進步的重要推動力量,成為新學科成長的沃土,也成為人才培養提升創新能力的重要突破口。

當前新形勢下,我國博士研究生教育依然肩負著高層次人才培養和創新創造的重要使命,持續推進博士研究生教育改革,不僅是新時期研究生教育發展現狀的需要,也是我國建設世界一流大學的需要,更是建設創新型國家的需要[3]。交叉學科博士研究生培養模式正是適應協同創新時代發展需求而產生的。

一、交叉學科模式下博士研究生創新能力培養的關鍵

交叉學科模式培養博士研究生需要充分打破傳統學科之間的管理壁壘,有效增強博士研究生培養體制的靈活性。當前亟需從培養目標、培養內容、培養過程及保障措施等方面開展一系列改革,才能培養出更具創新精神和寬廣學術視野的適應多領域需要的人才。

(一)進一步理解我國博士研究生培養目標的深刻內涵

從培養目標分析,我國高校在制定博士研究生培養目標時,遵循《中華人民共和國學位條例》中我國博士研究生的培養目標,即“在本門學科上掌握堅實寬廣的基礎理論和系統深入的專門知識;具有獨立從事科學研究工作的能力;在科學或專門技術上做出創造性的成果。”這一“頂層設計”對博士研究生教育起到引領、激勵和參照作用。該目標包含三個層面的含義:

首先是知識的掌握能力層面,即所培養博士生對培養方案設置的專業知識體系掌握的能力,是博士生培養目標構建的基石,是博士這一最高學歷層次所獨具的優勢,直接影響博士畢業生的科研潛力。該層面包括對專業知識體系的駕馭水平、對專業應用領域的理解深度和對交叉知識的把握程度。有良好創新能力的優秀博士研究生應該具有“深入探索基礎知識”“整體把握研究領域”“廣泛跨學科學習”等能力[4]。

其次是知識的獨立運用能力層面,即獨立運用所學知識體系發現問題、分析問題和解決問題的能力,是決定博士研究生職業能力的核心,也是博士研究生能勝任工作崗位的綜合特征。該能力具體體現在科研過程中能獨立有序地完成既定任務(提出問題、選擇方法、制定方案以及具體實施過程),合理預判可能出現的意外狀況(研究規范的把握及意外問題的處理);在遵守研究規范的基礎上能不斷調整和優化研究過程等方面構成。

第三是培養博士研究生的最終目標層面,即研究領域的創新能力,是指對某一專業領域知識、實驗技能和研究經驗的日積月累后產生的創造力。從大的方面講能推動科學的發展、研究的進步,為人類的知識殿堂做出貢獻;從小的方面講,即突破技術、改進工藝、更新產品等。主要包括“科研的創新”和“思維的創新”等[4]。

圖1為我國博士研究生培養目標三個層面邏輯關系示意圖。能夠在科學或專門技術上做出創造性的成果是我國培養博士研究生的終極目標。高等院校只有進一步深刻理解我國博士研究生的培養目標,堅決落實好培養目標的第一個和第二個層面,才有可能實現第三個層面的終極培養目標,滿足研究生創新能力的培養要求,最終培養出瞄準科技前沿和關鍵領域高素質的創新型人才,更準確的說才有可能培養出國家新一輪科技革命和產業革命亟需的拔尖創新人才。

(二)豐富與主干學科相關的跨學科課程設置

熱普科在總結前人研究的基礎上,將跨學科研究界定為“是一項提出、解決或回答某個問題的過程,該問題無論涉及知識面還是復雜程度都超出傳統對某單一學科的界定范圍,需要通過研究借鑒各學科視角,整合見解,旨在形成更加全面和準確的理解,拓展前人對同一問題的認知”[5]。

在理論上或理想狀態下,交叉學科博士教育能夠促進交叉學科發展、提升博士創新能力和發展質量[7]。但是交叉學科模式下培養博士研究生,并不能僅僅在課程設置方面遵循多元化,因為簡單實現文理互補、多學科交叉,并不能促進學生獨立思考與創新能力的培養。失敗的學科交叉培養會導致學生迷失自己的主干專業,最終使得交叉學科博士研究生面臨比較嚴重的學科認同與社會適應危機[6]。

交叉學科模式培養博士研究生更應該堅持遵循以因材施教為基礎,以主干學科科技前沿和關鍵領域問題為導向,以交叉學科項目為平臺,以充足項目資金為保障,堅持將跨學科性融入到培養各環節當中,鼓勵研究生按照自身實際情況安排課程進度,跨系、跨學院甚至跨校選課,不能簡單要求所有規定學分都在一年內修完。其次,對于學科交叉的學生在教學形式上更要側重實踐式教學,注意有效協同多種教學形式,搭建更廣闊的創新空間,注意培養其獨立思考的能力,充分挖掘學生的潛在能力[7]。

緊緊圍繞主干領域方向,強化個人特色課程定制,真正實現知識學習與科學研究的有機結合。課程設計堅持以拔尖人才培養為中心,實現交叉學科創新人才培養模式,以滿足交叉學科博士研究生對專業知識體系廣度和深度的需求。

(三)拓展培養過程的科研育人功能

博士研究生的教育效果是科研項目鍛煉與科研育人效果的有機體現。經過本科、碩士再到博士階段,學術研究中所蘊含的政治方向、價值取向、學術導向和科學精神、進取意識、家國情懷等都能夠對學生的成人成才發揮潛移默化作用,所以科研的育人功能不容忽視。

1. 切實發揮多導師育人功能

多學科導師聯合指導,即一名學生可由來自不同學科背景的多位導師協作指導,發揮全體導師的智慧,是交叉學科模式培養博士研究生的關鍵要素。只有導師團隊層面深入智慧合作才能從學科融合的角度更好地指導學生。多導師聯合培養需要務必明確每一位導師都具有育人的功能。應避免出現A領域的問題只由導師負責,B領域的問題只由B導師負責的現象。

導師之間需要多溝通,針對不同學生的特點(知識結構和興趣愛好)量身打造出“最合身”的指導方法。幫助學生及時調整學習和科研進度,使課程學習和科研項目相結合,學以致用。在此過程中,導師通過智慧引領、技術指導和人文關懷等積極影響,經過持續的科研實踐(比如:新試驗、新方法、新技術、新流程等),才能有效推進學生科研創新活動及其進程,最后才能形成有實際應用價值的能被社會或環境接受并認可的科研創新成果;同時,這些由應用價值創新成果帶來的刺激與成就感,又進一步激發了學生新創造力靈感[8]。如此良性循環才能更有利于培養學生的創新思維能力以及發現和解決問題的能力。

同時,科研育人功能不能僅僅局限在科研的進展上,而應該以科研為切入點,對學生的科研能力、思想狀態和職業成長等各方面給予學生全方位的指導。即通過深度指導幫助學生心靈和學識同時成長。

2. 精心營造交叉學科科研訓練氛圍

與學科內部的學術交流和訓練相比,交叉學科模式下的情況要復雜得多。交叉學科模式下的研究交流與訓練應該堅持“橫-縱”結合的方式。

“橫”——根據交叉學科的特色,邀請行業專家定期交流本領域研究成果、共同探討跨學科學術問題以及分享跨學科研究經驗,共同促進不同學科專業之間的廣泛交流,以利于開拓學生科研視野和培養學生創新思維。

“縱”——以交叉學科的具體項目為載體,結合項目實際需求攻克“卡脖子”的科學問題,營造深度學術討論氛圍,比如開設學術沙龍、學術辯論等科研訓練。

在科研訓練過程中,研究生在了解本學科領域最新國際動態的同時也會發現自身學識與經驗上的不足,認識到作為國家亟需的高層技術人才,需要具備迎接產業革命新挑戰的能力;要適應時代的發展,只有通過學習、再學習,實踐、再實踐,最終樹立終身學習的觀念,從而使交叉學科模式培養的博士研究生獲得自主進取、學習和創新的源動力。

(四)建立完善“跨學科性”的管理保障體系

交叉學科管理的復雜性使得交叉學科博士生培養模式實踐具有一定難度,存在諸多方面需要解決的問題。例如:以傳統學科分化為基礎建立的大學管理體制,不利于交叉學科建設,不同學科交叉滲透很難實現;缺乏綜合性管理機構和機制,交叉學科建設運行不暢;傳統學術評價制度以同行評議為主形成的“壁壘”,為交叉學科建設設置了人為障礙[2]。

要實現將“跨學科性”融入教學、研究與實踐等諸多環節中,實現培養具有跨學科知識、能夠解決復雜科學問題的拔尖創新人才,就必須在管理體制、組織模式等諸多方面“打破障礙”進行創新。建立完善的保障體系,具體包括:政策保障、組織機構保障、交叉學科平臺保障以及管理制度保障。圖2為交叉學科培養博士研究生創新能力的保障體系結構示意圖。

由于交叉學科培養模式融合了多學科的知識,要從制度體系上堅決保障學生在交叉學科模式的科研實踐中形成跨學科的思維模式,創新學科組織模式,鼓勵發展真正的跨學科性研究項目;健全跨學科性的組織管理體制,建立有限資源有效共享機制,運行多樣化管理制度體系,從制度上全方位(生活、學習、職業發展)保障學科交叉博士研究生創新人才培養過程的實現。助力學生提升自身的實踐能力和創新能力,保障學生在科研成才的同時其社會適應性也得到成長。

二、北京化工大學交叉學科培養模式實踐初探

近年來,北京大學、清華大學等多所國內高校圍繞學科交叉開展了探索與實踐,以推進學校優勢特色學科建設與發展。北京化工大學也一直致力于通過交叉學科培養的模式,不斷創新管理機制,搭建實踐平臺,探尋開展學科交叉的新思路和新舉措。

(一)學科交叉人才培養計劃

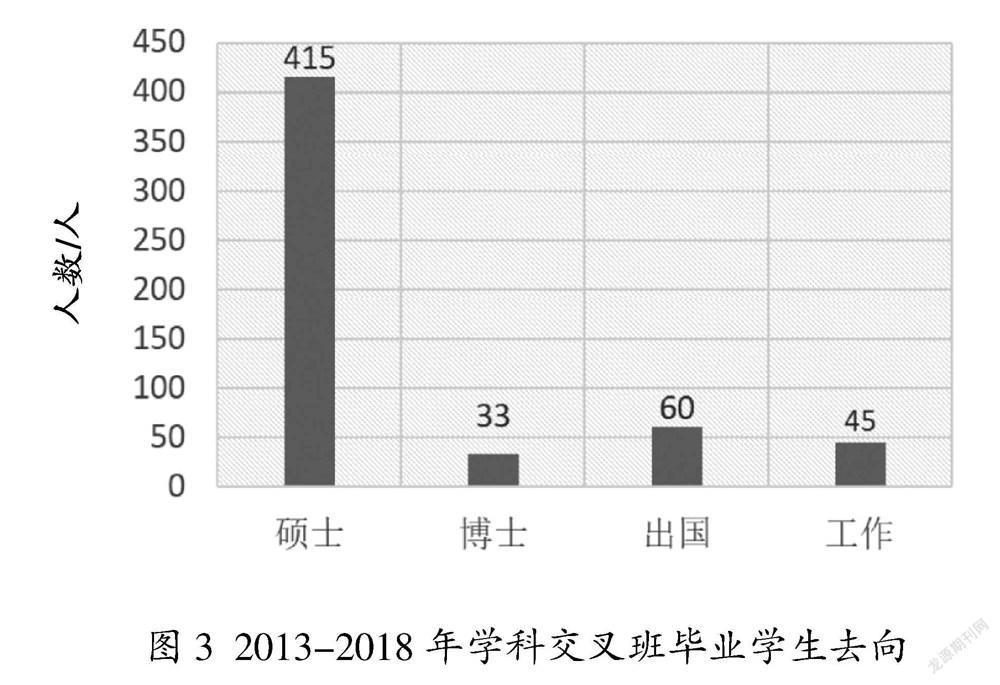

北京化工大學于2013年學校開始實施學科交叉人才培養計劃,其目的就是要培養出具有發展潛力的學科交叉人才。“學科交叉人才培養計劃”由兩院院士、“973”首席科學家、教育部“長江學者獎勵計劃”特聘教授和國家杰出青年科學基金獲得者等高水平教授領銜,具有五大辦班特色:師生構成的多學科化、課程體系的跨專業化、學術交流的常態化、科研實踐的優質化以及評價方式的多樣化[9]。截至到2018年全校22個專業已畢業的本科生,有1 285人進入到學科交叉班19個不同的項目里學習,已畢業的本科生有560人,其畢業去向如圖3所示,攻讀碩士研究生415人,本碩博連讀33人,出國深造60人,就業45人。也就是說選擇繼續深造的學生占總畢業人數的90.71%。雖然選擇本碩博連讀的人數還很有限,但是有學科交叉知識背景的碩士生比例的確很可觀。這勢必為學生今后科研思路的成長和科研方法的積累奠定廣博的專業基礎。目前,“學科交叉人才培養計劃”在核心期刊和重要國際會議上發表中英文論文34篇,在全國及省市比賽中獲獎91項。

(二)跨學科縱向聯合培養平臺

北京化工大學于2017年成立北京化工大學-中日友好醫院“生物醫學轉化工程研究中心”。北京化工大學與中日友好醫院在教學、科研、醫療和產業等方面各具優勢,同時存在很大的互補性。該中心實行雙導師制,通過互聘導師,與中日友好醫院共同組建生物工程、生物醫學工程、臨床醫學、轉化醫學和材料科學與工程相結合的交叉學科共建體系。目前,學校已經聘請十五位中日友好醫院的專家為兼職教授。中心的研究生由雙方導師共同培養,完成雙方合作課題。北京化工大學-中日友好醫院“生物醫學轉化工程研究中心”交叉學科共建結構圖如圖4所示。

中心遵循“共建、共管、共同發展”的合作原則,充分發揮雙方的地域與資源優勢以及學科互補性,圍繞生物醫藥大健康行業發展需求,通過“醫工結合、優勢互補、學科交叉、共同培養、協同創新”的合作模式,立足機制體制創新、服務國家重大需求和社會大健康行業發展,全面開展跨學科性的科研成果集成創新與跨學科性的高層次人才培養,推動“教研產醫”事業的跨越式發展。

(三)跨學科橫向聯合培養平臺

北京化工大學于2014年成立了北京化工大學國際軟物質研究中心,中心依托學校在生命及材料學科及產業的優勢,瞄準生命、環境和能源等重大領域中需要解決的關鍵技術和重要材料創制等目標,圍繞合成生物學、多尺度模型化方法應用和化學組裝催化等重點方向開展交叉學科基礎研究。在北京化工大學國際軟物質中心的基礎上,于2015年向市教委申請成立“北京市軟物質科學與工程高精尖創新研究中心”。

圖5為軟物質科學與工程高精尖創新研究中心聯合培養博士生項目學科交叉結構圖。高精尖創新中心密切圍繞國家經濟和社會發展中的重大需求,結合實際需要,積極探索科研機構交叉學科先進建設理念與發展模式,以推動學科交叉發展與人才隊伍建設。致力于成為一個吸引和培養一流人才的國際化交叉學科教育平臺,創造軟物質領域一流科研成果研究基地。中心于2016年啟動優秀博士生“高精尖”聯合培養項目,資助優秀博士赴世界一流大學和研究機構進行交叉學科交流學習,促進學校優秀博士生提高國際學術交流和學術突破能力,擴大了學校在國際學術界的影響力。截止到2018年該中心已經培養碩士研究生100余人,博士研究生70余人。

三、結束語

“十年樹木百年樹人”,交叉學科人才培養模式融合了跨學科的知識,在學生培養方面更有益于學生形成跨學科的思維模式,幫助學生整合多學科的知識,形成全面的、開放的知識結構,從而更有利于學生理解和消化專業知識,并將理論應用到解決實際問題的實戰中,最終提升了學生的實踐能力和創新能力。

任何一種學科交叉模式的成功實施都需要科研人員和管理工作者堅持在具體的實踐過程中持續發現和解決問題,通過不斷改進和完善管理機制和評價手段,最終逐漸成熟。學科交叉并不是口號或目的,而是在科學技術水平發展到了一定程度后,或者說是社會有技術上的需要之后,科學研究主動適應社會需求的必經階段。可以說堅持交叉融合是各學科保持活力的健康法則和基本理念,也是學科有效交叉應持續堅持的目標指向。

參考文獻:

[1]袁春香.交叉學科研究生創新型人才培養模式探索[J].現代管理,2017(2):45-47.

[2]張建衛,趙輝,羅慶生,等.美國交叉學科博士研究生的培養:現狀評析與實踐啟示[J].學位與研究生教育,2015(9):59-63.

[3]呂建,吳俊,卞清,等.模式、機制、成效:以質量為核心的南京大學“四三三”博士研究生教育改革實踐[J].學位與研究生教育,2017(12):6-11.

[4]劉儉,劉少雪.博士生培養目標在學術界與工業界之間的理解差異——以工科博士生培養目標為例[J].高等工程教育研究,2018(4):113-119.

[5]Repko Allen F. Interdisciplinary Research: Process and Theory. SAGE, 2008:20. 轉引自:唐磊.理解跨學科研究:從概念到進路[J].國外社會科學,2011(3):89-98.

[6]張洪華.跨學科博士生的學科認同與社會適應[J].研究生教育研究,2016(4):41-45.

[7]張軍,施欣宏,周志浩.協同創新視域下高校博士研究生創新人才培養機制的構建研究[J].教育評論,2015(6):5-7.

[8]王方芳.博士研究生創造力內涵及其發展優勢[J].王醫學教育探索,2009(8):1328-1330.

[9]馮婕,曾開富,陳麗萍.科學決策系統推進加強學科交叉教學[J].中國大學教學,2017(4):83-86.