科學紀錄片研究綜述

竇一鳴 張增一

[摘? ?要] 科學紀錄片是科學傳播的一個重要載體和有效媒介。通過梳理國內外科學紀錄片相關研究,對國內外科學紀錄片的研究現狀進行評述,揭示其關注熱點、研究視角和方法。研究發現:國內外學者對科學紀錄片的研究熱點具有一致性,主要圍繞科學紀錄片的特點和類型、內容和敘事、生產和制作、受眾和效果四個層面展開,但在理論性、研究方法等方面略有差異。在此基礎上,對其未來研究進行展望,并對我國科學紀錄片發展提出建議。

[關鍵詞]科學紀錄片? ?特點? ?敘事? ?制作? ?效果

[中圖分類號] N4 [文獻標識碼] A [ DOI ] 10.19293/j.cnki.1673-8357.2022.01.010

作為科學內容和紀錄片形式的結合,科學紀錄片憑借嚴謹、非虛構的特點,成為科學傳播的一個重要載體和有效媒介。早在1957年,英國廣播公司(BBC)在布里斯托爾成立了博物部(BBC Natural History Unit),開啟了科學紀錄片制作的先河。1964年,BBC二臺開始播出電視科學紀錄片《地平線》(Horizon)系列,該系列至2021年已有57年的歷史,是BBC播放時間最長的電視科學紀錄片系列,已成為衡量科學紀錄片質量的國際標準。受到《地平線》的啟發,1974年美國公共電視網(PBS)開始播放《新星》(NOVA)系列,該系列內容翔實、制作精良,并獲得許多重要的國際獎項,是高質量科學紀錄片的典范。與英國、美國等發達國家相比,我國科學紀錄片的起步較晚。目前還沒有形成規模化效應,制作能力、傳播能力和產業發展能力較弱[1]。在這種背景下,了解科學紀錄片的相關研究現狀,有助于我們理解優秀科學紀錄片的特征和要素。

關于科學紀錄片已有不少相關研究成果。然而,這些研究成果散落在不同領域,研究的出發點、視角和觀點迥異,以致人們難以把握其概貌和熱點。本文將關注國內外學者關于科學紀錄片的研究,擬以中國知網(CNKI)和Web of Science兩大數據庫中有關科學紀錄片的論文為研究對象,采用文本分析的方法,首先描繪其研究概況,然后從科學紀錄片的特點和類型、內容和敘事、生產和制作、受眾和效果等研究主題進行分析,揭示國內外科學紀錄片的研究現狀和特點,對其未來研究進行展望,并對我國科學紀錄片發展提出建議。

1 國內外科學紀錄片相關研究概況

筆者以“科技紀錄片”“科普紀錄片”

“科學紀錄片”“自然紀錄片”“動物紀錄片”

“醫療題材紀錄片”作為關鍵詞在中國知網進行檢索,共篩選出文獻433篇。對國外科學紀錄片相關文獻的梳理,筆者以“science documentary” “scientific documentary” “science television” “factual television programs” “nature documentary” “wildlife documentary” “environmental documentary”為關鍵詞在Web of Science上進行檢索,共篩選出文獻610篇。

分析發現,在研究數量方面,國外相關文獻的數量遠多于國內。在研究來源方面,國內對科學紀錄片的研究仍主要來源于新聞傳播學科,國外的研究跨學科特色比較明顯,涵蓋科學史、文化地理學等多個學科視角。在主題演變方面,從20世紀末美國探索頻道的紀錄片進入中國市場以來,國外科學紀錄片憑借其講故事、戲劇化的特點迅速占據國內市場,國內學者開始使用“科學紀錄片”“科普紀錄片”“科技紀錄片”等概念。國內科學紀錄片創作者也開始反思我國科學紀錄片轉型的問題,學界開始出現有關科學紀錄片戲劇化、娛樂化、市場化的研究。隨后,國內學者還開始從紀錄片內容視角思考國內外科學紀錄片的差異以及國外科學紀錄片對國內科學紀錄片的影響和啟示,出現了大量對國外科學紀錄片類型、敘事、美學的研究。隨著紀錄片技術的發展,21世紀以來,國內又開始出現對科學紀錄片技術的研究,如虛擬現實(VR)技術在科學紀錄片中的應用。國外的早期研究主要關注電視科學紀錄片的敘事,BBC《與恐龍同行》(Walking with Dinosaurs)系列上映后,使用計算機生成圖像(Computer-Generated Image,CGI)技術制作的科學紀錄片成為國外學者分析的對象,主要是對這類科學紀錄片真實性、準確性及倫理問題的批評性分析。21世紀以來,國外學者側重對科學紀錄片效果的研究,包括對科學紀錄片的教育功能和科學傳播效果的實證與理論研究。

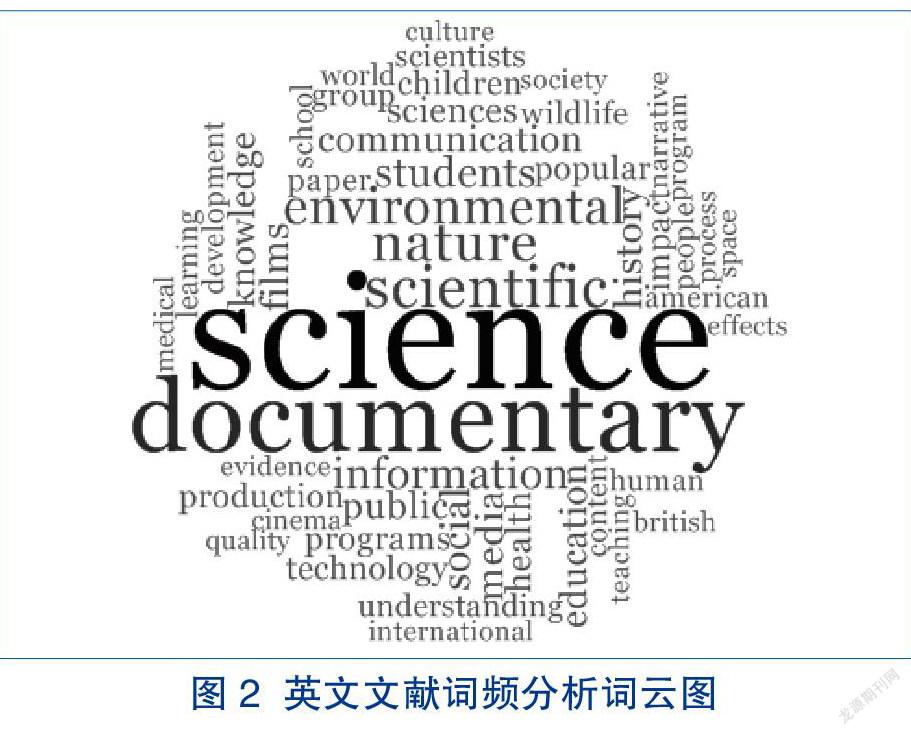

在研究主題方面,筆者分別將國內外文獻的“標題、關鍵詞、摘要”作為文本導入NVivo 11進行詞頻分析。通過分析發現,國內學者關注科學紀錄片的“題材”和“類型”,側重對“自然”“動物”“科技”“生態”題材的科學紀錄片的分析;還關注科學紀錄片的“敘事”“傳播”“創作”“制作”“技術”“影響”“語言表達”“拍攝手法”,分析的科學紀錄片作品主要來自BBC和探索頻道(見圖1)。

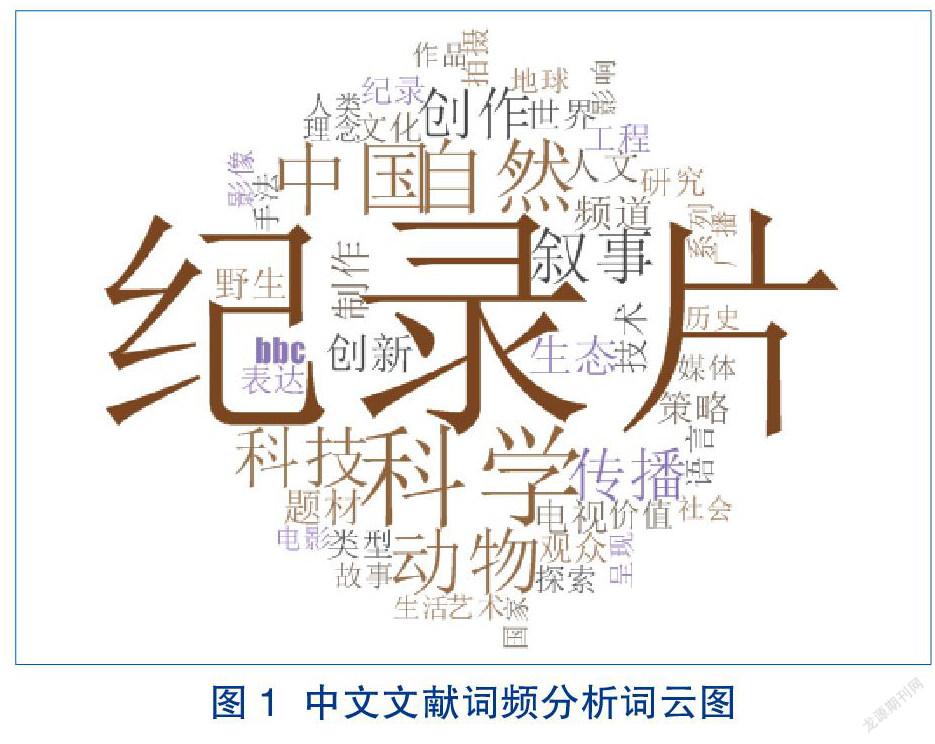

國外學者不僅關注在國內引起熱議的科學紀錄片的“narrative”(敘事)、“production”(制作)、“communication”(傳播)、“technology”(技術)等主題,還側重許多國內研究關注較少的主題,如“history”(歷史),與科學紀錄片的歷史有關;“scientists”(科學家),與科學紀錄片中的科學家有關;“students”(學生)、“education”(教育)、“knowledge”(知識)、“information”(信息)、“children”(兒童)、“learning”(學習)、“teaching”(教學)、“school”(學校)等高頻詞與科學紀錄片的科學傳播和教育功能有關。在題材上,國外研究關注 “nature”(自然)、“environmental”(環境)、 “space”(太空)、 “medical”(醫療)、“health”(健康)等題材的科學紀錄片。在研究對象上更關注“American”(美國)和“British”(英國)的科學紀錄片作品(見圖2)。

根據詞頻分析的結果可以發現,國內外學者對科學紀錄片的研究主題主要涵蓋以下四個方面:一是科學紀錄片的特點和類型;二是科學紀錄片的內容和敘事;三是科學紀錄片的生產和制作;四是科學紀錄片的受眾和效果。下面將對這些研究主題進行分析。

2 科學紀錄片的特點和類型

學者們對科學紀錄片的定義各不相同,總的來看,主要強調科學紀錄片的以下幾個特點。有些學者在界定科學紀錄片時提到了科學紀錄片教育性和娛樂性的特點。比如,萬彬彬指出科學紀錄片的主要功能是娛樂和教育,重在傳遞科學精神、科學方法、科學思想等[2]。迭戈·皮內達(Diego Pineda)指出,科學紀錄片是指那些能夠以吸引人、娛樂、教育的方式向公眾呈現科學的影片,科學紀錄片的風格和方式有很多種,但最重要的因素是傳遞事實性信息[3]。還有學者注意到了科學紀錄片具有戲劇性和表現力的特點。比如劉良江指出,科學紀錄片是具有表現力和吸引力的視聽工具,可以形象、直觀、逼真、生動地記錄和剖析自然現象和科學活動[4]。比恩韋尼多·萊昂(Bienvenido León)則認為,科學紀錄片需要滿足兩個要求:一是科學紀錄片通過關注與某一科學學科直接相關的研究成果、事實或知識,或基于科學知識的某些論證,包括自然科學、應用科學和社會科學來處理一個主題;二是明確地(在圖像、敘事中)展示出它們得到了科學專家或機構的合作或支持,這些專家或機構可能是信息來源或承擔了內容顧問的工作[5]。雖然這些學者從不同的視角描述了科學紀錄片的特點,但都強調了科學紀錄片的“科學”二字,解釋科學是科學紀錄片最基本的特點。

在科學紀錄片的類型和題材方面,克里斯托弗(Christopher Michael Kustusch)指出,傳統科學紀錄片通常有三類:第一類是最容易被識別的“伊甸園里的動物”主題,這類紀錄片呈現出一種不現實、理想化的自然觀,呈現為未經觸動的現實。第二類是講座式紀錄片,《難以忽視的真相》(An Inconvenient Truth)就屬于這一類。從本質上講,這類紀錄片的目的主要是進行教育,很少(有時根本沒有)進行娛樂性的嘗試。第三類是“科學家作為探索者”的結構,這種類型中最著名的是雅克-伊夫·庫斯托(Jacques-Yves Cousteau)導演的紀錄片,例如《沉默的世界》(The Silent World)。在這種模式下,紀錄片圍繞科學家探索某種事物而進行,要么是一種難以捉摸的物種,要么是觀察自然過程[6]。柯澤將科學紀錄片題材分為四個基本領域:第一也是最基本的題材是介紹科學知識、科技發明和創新的紀錄片;第二是進行科學探險的紀錄片,如央視的《秘境追蹤》系列;第三是涉及科學史、自然史、藝術史以及人類文明史等領域的紀錄片,如介紹自然史的自然紀錄片《與恐龍同行》等節目;第四是涉及科學觀念、科學哲學等比較純粹、抽象的哲學領域的紀錄片,如BBC的《時間機器》(Time Machine)解釋了事物和時間的關系[7]。我國大部分科學紀錄片仍停留在前三個題材,較少觸及科學觀念和科學哲學的內容。

綜合其他學者對科學紀錄片特點和類型的討論,筆者認為,科學紀錄片是以一種簡單而有趣的方式表現科學的紀錄片,不只是傳達科學知識,還包括科學精神、科學方法、科學思想等內容,是說教與科學、真實與娛樂的結合。科學紀錄片的科學二字是廣義的,包括自然科學、應用科學和社會科學等。也就是說,科學紀錄片的主題是非常多樣的,動物紀錄片、醫療題材紀錄片等都屬于科學紀錄片的范疇。

3 科學紀錄片的內容和敘事

有關科學紀錄片內容和敘事的研究主要集中在科學紀錄片呈現的是什么樣的科學,以及怎樣呈現科學上。研究內容主要包括對科學紀錄片視覺呈現、拍攝方式、鏡頭運用、聲音(包括音樂、畫外音等)、解說詞等方面的分析。

國外學者較早開始對科學紀錄片敘事進行研究。1984年,英國學者羅杰·西爾弗斯通(Roger Sliverstone)討論了電視科學敘事的兩種模式:神話敘事(Mythic Narrative)模式和模仿敘事(Mimetic Narrative)模式[8]。1985年,西爾弗斯通又對電視科學視聽文本的建構性質進行了符號學解讀,試圖解決“電視是如何進行工作的,以及它是如何向非專業觀眾展示科學的”等問題[9]。迭戈·皮內達提到電視制作人可以運用結構、敘事和視覺元素來講故事。他們可以通過拍攝一些鏡頭、用音樂和“上帝之聲”(敘述者,像上帝一樣知道并解釋一切,甚至是在圖像中看不到的東西)創造情緒,達到講故事的目的[3]。何塞·范·迪克(José van Dijck)提出了一個從視覺和敘事修辭角度分析科學紀錄片與博物紀錄片的模型。這個模型將科學紀錄片典型地表現為敘事模式和(電視)視覺風格的混合體,它們的各種組合有助于構建和支持關于事物是怎樣的、過去是怎樣的或可能是怎樣的知識主張[10]。還有學者關注敘事和修辭等技巧在科學紀錄片中的使用對科學傳播的作用,這些敘事和修辭技巧包括內容的簡化、關鍵信息的重復、擬人化的方法、避免使用專業術語、運用講故事的技巧和引入娛樂元素等[11-12]。這些技巧可以促進更有效的交流,從而通過提高觀眾參與度和加深記憶來增強科學紀錄片的影響力,提升觀眾對科學的理解和信息保留能力,提高公眾參與科學的積極性。

國內對科學紀錄片敘事的研究起步較晚,21世紀才開始出現,且目前還主要集中在科學紀錄片的“敘事策略與創作理念”的研究方面。其中,文本研究法和個案研究法成為科學紀錄片敘事研究普遍采用的方法,如李清霞[13]、王沛[14]等的文章。2008年出版的《Discovery解密:美國探索頻道節目研究》是我國從敘事學視角研究科學紀錄片的第一本內容較為詳盡的專著。在該書中,陳剛對美國探索頻道節目的敘事模式、鏡頭運用、解說詞寫作等進行了討論,并將美國探索頻道節目與中國、英國、法國等國家的科學紀錄片節目進行了對比,包括運用量化手段進行對比研究[15]。

總的來看,20世紀80年代的國外文獻就開始從文本、聲音和圖像方面對科學紀錄片的敘事進行分析,且研究更為深入,理論性更強,已有從科學傳播視角分析科學紀錄片敘事的研究。國內直到21世紀才出現有關科學紀錄片敘事的研究,且我國對科學紀錄片敘事的研究仍停留在科學紀錄片是如何講故事的層面上,偏重經驗主義層面的應用研究,對科學紀錄片敘事理論建構的研究還比較薄弱。

4科學紀錄片的生產和制作

借助拉圖爾(Bruno Latour)的行動者網絡理論(Actor-Network Theory)分析科學紀錄片,可以將整個科學紀錄片系統涉及的行動者概括如下:制作人、科學家、主持人、解說、技術、資金等。有關科學紀錄片的生產和制作的研究主要是對科學紀錄片涉及的行動者和行動者之間關系與互動的分析,包括對媒體(制作人)和科學家、媒體和被拍攝對象的關系與互動的分析,以及對科學紀錄片技術的分析。

4.1媒體(制作人)和科學家的關系和互動

大衛·柯比(David A. Kirby)討論了科學家和制作人對科學紀錄片真實性的不同定義。對于科學家來說,真實性要求整部紀錄片都遵循科學的逼真性。制作人則認為,如果一部紀錄片在預算、時間和敘事的限制下具有科學逼真性,那么它就是科學逼真的[16]。科學家和制片人的不同要求使得科學紀錄片的制作需要在兩者的持續協商中完成。但大衛·柯比對制作人和科學家關系的討論沒有注意到這兩者背后是兩種文化的碰撞。制片人和科學家之間所謂的兩種文化的傳統關系往好了說是試探性的,往壞了說是容易出問題的。不同時期制作人和科學家在科學紀錄片制作中的地位也在變化,讓-巴普蒂斯特·古永(Jean-Baptiste Gouyon)指出,從電影早期開始,電影制作就已經由從屬于科學演變成為知識生產中的平等伙伴,由非科學家控制。在19世紀最后幾十年到20世紀60年代,電影制作已經從技術為科學服務的立場,成為一個平等的伙伴和具有自反性的科學制造者。這一演變的核心是電影制作的物質手段、制度、社會關系、圍繞這一實踐形成的價值觀和信仰[17]。隨后,古永以《遷徙的鳥》(The Travelling Birds)為例指出,科學家可以通過分享他們對鳥類不同行為的了解對影片提供建議,使媒體有更好的電影攝影方法,以促使電影制作成為知識生產的參與者[18]。

4.2媒體和被拍攝對象的關系

關于媒體和被拍攝對象的關系的研究主要集中在自然、生態、野生動物題材的紀錄片倫理方面。對野生動物紀錄片倫理的早期研究主要集中在觀眾欺騙問題上,如在科學紀錄片中使用舞臺布景和圈養動物等。紀錄片的核心是必須看到活動,也就是說,沒有圖像的紀錄片并不是一部好的紀錄片,因為它沒有提供將紀錄片定義為事實形式的證據。因此,野生動物紀錄片的核心是必須讓觀眾看到動物。布萊特·米爾斯(Brett Mills)認為,這種必要性引發了許多倫理問題,比如動物的隱私權問題。但這些問題似乎在圍繞野生動物紀錄片的道德辯論中被邊緣化了。米爾斯展示了動物隱私權是如何變成對制作團隊的挑戰的,他指出,制作團隊使用新的技術來克服物種不想被看到的愿望。然而,其他學者認為,賦予人類隱私權同時否認其他物種這種權利的“物種主義”本身就是維護人類對其他物種保持控制權的公認原則之一。也就是說,為了讓野生動物紀錄片“做好事”,他們必須不可避免地否認許多物種的隱私權[19]。摩根·理查德(Morgan Richards)則開始將野生動物紀錄片倫理研究的重點放到野生動物紀錄片制作者與他們所拍攝的動物和生態系統之間復雜的倫理關系上[20]。

相比國外對制作人和被拍攝對象之間倫理關系問題的熱議,國內學者對這一問題的關注程度較低。劉思源將倫理學引入自然類紀錄片的研究中,從拍攝倫理與敘事倫理兩方面分析自然類紀錄片在制作過程中的倫理問題[21]。相比自然和野生動物紀錄片,醫療紀錄片的倫理問題則在國內引起更多關注。隨著醫療成為社會痛點問題,《生門》《人間世》等醫療題材的紀錄片開始在我國興起,我國學者也開始討論醫療題材紀錄片的敘事倫理、媒介倫理等問題。比如,顧亞奇提到紀錄片的“影像正義”,涉及采集的合法性、生產的合規性以及傳播的合理性問題,指出必須保障被拍攝者的權利 [22] 。

4.3新技術在科學紀錄片中的應用

科學紀錄片的制作一直緊密地依賴新技術的發展。一方面,有學者指出,隨著攝影技術的發展,特寫鏡頭、VR攝影等技術帶給科學紀錄片新的視覺奇觀,使得制作人能夠更好地記錄被拍攝對象的活動。例如,嚴笑語指出,利用高科技手段可以拍攝到平常難以拍攝到的鏡頭,更好地還原動物世界,更全面地展現真實場景 [23]。史立成指出,VR技術憑借其真實性和現場感的特點,可以更好地突出科教類紀錄片的美學特征,更大程度滿足觀眾的需求[24]。但這些學者并沒有反思這種視覺奇觀背后的科學真實價值問題。國外學者德雷克·布斯(Derek Bous é)則注意到了這個問題,他關注特寫鏡頭在野生動物電影和電視節目中的應用,提出關于特寫鏡頭在人類觀眾和動物主體之間創造了一種虛假的親密感,這種技術的危險結果之一就是給人留下動物有類似人類的思想和情感反應的印象,會引發一些重要的倫理問題[25]。

另一方面,進入21世紀以來,技術人員開始利用CGI等計算機技術幫助科學家在科學紀錄片中構建他們的主張,新技術對科學紀錄片的作用與影響成為學者們較為關注的熱點話題。有些學者看到了新技術為科學紀錄片帶來的新的可能性,例如,何塞·范·迪克探討了科學家和電視制作人利用新技術讓觀眾相信古生物學和物理學領域科學理論的合理性,認為計算機和數字化當然不是與以前的科學實踐的根本決裂,而且科學主張的成功往往取決于其可視化的成功[10]。

何塞·范·迪克承認利用新技術制作的科學紀錄片仍符合紀錄片的現實主義范式,但忽略了新技術的使用可能會造成的問題。也有學者注意到隨著新技術的發展,虛擬紀錄片得到快速發展,如安妮可·梅茨(Anneke M. Metz)指出,由于科學紀錄片對戲劇性的需求和CGI技術的出現,電視紀錄片已經發展到一個高度虛構和有問題的領域。這些虛擬紀錄片非常具有攻擊性,模糊了科學事實與幻想、當前知識與未來猜測、嚴肅紀錄片與騙局、科學與娛樂專長之間的界限。從使用CGI作為一種說明性工具到創造出引人注目的圖像,以至于關注圖像背后的事實基礎已經變得次要[26]。系列片的發展也存在同樣的問題,新技術和對更身臨其境、交互式體驗的需求導致了系列片的發展,這些系列片使用了以前僅限于在好萊塢大片中使用的尖端設備,但視覺形象的奇觀卻掩蓋了歷史的特點 [27] 。

對科學紀錄片生產和制作層面的文獻進行分析后發現,首先,對科學紀錄片的生產和制作的研究主要是對科學紀錄片涉及的行動者和行動者之間關系與互動的分析,現有的研究雖然涉及了科學家和媒體之間的關系,但沒有注意到這兩者背后的兩種文化碰撞。在紀錄片制作過程中,由于藝術上的限制,比如風格、時間和節奏,科學家的采訪通常會被編輯,這個過程本質上改變了原始采訪中存在的細微差別。通常,最終的影片要么錯誤地呈現了科學發現的本質,要么過分簡化了科學問題的復雜性。其次,在CGI等新技術快速發展的背景下,科學紀錄片真實與虛幻的邊界在不斷消融,科學紀錄片制作的真實性問題日漸突出,然而在國內這方面的研究還非常有限。近年來,科學紀錄片頻繁被曝出擺拍、造假等新聞。例如,BBC科學紀錄片《人類星球》(Human Planet)中拍攝的巴布亞新幾內亞雨林樹屋,根本不是當地科羅威人部落居住的家,而是為了配合拍攝由BBC工作人員臨時搭建的。搭建樹屋并非礙于拍攝條件不允許才去搭建,也并不源于現實,更多的是為了博取觀眾的眼球,迎合獵奇心態,這違背了紀錄片的倫理。如何平衡科學紀錄片的真實倫理和畫面效果,既不違背紀錄片真實性原則,又能吸引觀眾也是亟須研究的問題。

5 科學紀錄片受眾和效果

國內外學者都非常關注科學紀錄片的科學傳播功能,學者們從傳遞科學精神、激發科學興趣、促進公眾參與科學等方面對科學紀錄片的科學傳播功能進行了分析。例如,姬麗紅肯定了科學紀錄片對科學傳播的重要意義,指出即使當前在互聯網的沖擊下,公眾獲得信息的方式更加多元,科學紀錄片傳遞科學知識的作用因此有所弱化,但科學紀錄片在開闊公眾科學視野、激發公眾科學興趣方面仍然是不可替代的[28]。張愛鳳分析了紀錄片《流行病:如何預防流感大爆發》(Pandemic:How to Prevent an Outbreak)中的科學傳播,指出該片通過記錄科學家、醫護人員的經歷和故事,向觀眾潛移默化地傳播科學精神,該片還聚焦了流行病發展過程中的病毒防范、疫苗研制等問題[29]。比恩韋尼多·萊昂從敘事、戲劇和論證技巧三個層面對大衛·愛登堡(David Attenborough)的科學紀錄片的科學傳播進行分析,指出敘事和戲劇技巧使影片獲得說明性趣味,論證技巧則使影片話語合理化[30]。格蕾絲·瑞德(Grace Reid)探討了戲劇紀錄片在提高公眾對科學的理解方面的潛力,作者對英國戲劇紀錄片《如果……克隆可以治愈我們》(If …Cloning Could Cure Us)開展了20次焦點小組審查,以審查戲劇紀錄片對人們的知識和意見的影響。研究發現,雖然戲劇紀錄片有可能提高人們對科學的理解,但新的理解不一定轉化為對這個問題更有利的態度。文章最后指出,盡管該節目在提高公眾對科學的理解方面取得了成就,但戲劇紀錄片可超越科學傳播的公眾理解科學模式,更進一步、更充分地吸引觀眾參與科學辯論,讓觀眾就新技術進行真正的對話[12]。

除此之外,國外學者還使用問卷調查、訪談法等研究方法,分析科學紀錄片的教育功能,尤其是科學紀錄片在課堂教學中的作用以及科學紀錄片是如何影響科學觀的。例如,金善英(Sun Young Kim)使用問卷調查法,通過對比大學生在觀看科學紀錄片前后對科學的認識論觀點的變化,探討了科學紀錄片在科學觀教學中的有效性。研究發現,認識論科學觀的得分在前測和后測之間有所增加,其中對社會談判角色的認識增加最為顯著。在書面答復中,大約一半的學生表示,他們通過觀看紀錄片了解到了更多關于合作與協作在科學知識發展中的作用 [31] 。塔索斯·巴巴斯(Tasos A. Barbas)使用了抽樣調查、問卷調查等研究方法,通過隨機分層抽樣選擇了678名六年級小學生參與了這項研究,實驗性地檢驗了那些觀看過關于昆蟲自然紀錄片的學生是否比那些沒看過的學生對昆蟲有更強的環境敏感度,以及不同類型的自然紀錄片是否對學生的敏感性有不同的影響(言語和非言語)。結果表明,言語的(傳統的)自然紀錄片對學生的敏感性有積極的影響,而非言語的紀錄片更有利于培養學生對昆蟲的環境知識和情感。然而,在態度和信念的轉變上,言語和非言語的方法同樣有效[32]。但國內學者較少使用定量研究的方法關注科學紀錄片的教育功能。

6 總結與展望

國內外學者對科學紀錄片的研究熱點具有一致性,主要圍繞科學紀錄片的特點和類型、內容和敘事、生產和制作、受眾和效果四個層面展開,但在理論性、研究方法等方面略有差異。國內對科學紀錄片的研究多以文本分析法為主,國外學者還偏好使用訪談法(尤其是焦點小組)、問卷調查等研究方法。在研究的理論性層面,相比國外,我國對科學紀錄片的理論研究還不夠深入。比如,我國對科學紀錄片敘事的研究大多是從經驗主義層面對具體敘事策略的應用研究,對科學紀錄片敘事理論建構的研究還不足。

作為科學傳播的一種有效手段和媒介,相比報紙、科幻電影等媒介,學界對科學紀錄片的關注還遠遠不夠。筆者認為,未來對科學紀錄片的研究可以從以下幾個方面展開。第一,在特點和類型方面,可以將科學紀錄片作為一種寓教于樂型產品,分析科學紀錄片中的科學和娛樂是如何結合的。第二,在內容和敘事方面,可以從科學傳播視角切入,關注敘事技巧、修辭技巧、戲劇技巧在科學紀錄片中的應用對科學傳播效果的影響,研究科學紀錄片如何能更好地向受眾傳播科學知識、科學方法、科學思想和科學精神。第三,在生產和制作方面,可以從STS(科學、技術與社會)的視角切入,將科學紀錄片視為知識生產網絡中的一個節點,研究科學紀錄片這個科學系統中涉及的各方,如制片人、主持人、科學家是如何參與知識生產的。科學家可以與科學紀錄片的媒體機構合作進行科學知識的生產,甚至有時科學紀錄片本身就是知識的生產者。另外,從兩種文化的視角研究科學家和媒體在科學紀錄片制作過程中的互動以及新技術對科學紀錄片制作真實性的影響也是具體的研究方向。第四,在受眾與效果方面,可以將定性和定量研究方法相結合,搜集更多受眾對科學紀錄片的反饋,真正了解受眾觀看科學紀錄片前后和觀看過程中的體驗與科學觀的變化,更好地促進我國科學紀錄片的發展。

最后,科學紀錄片的研究綜述對我國科學紀錄片在具體實踐層面的選題和制作亦有啟發,主要體現在以下兩個方面:第一,未來我國科學紀錄片在題材上不應局限于一般性地介紹科學知識或進行科學探索的影片,應重視對科學觀念、科學哲學的傳播,重視對觀眾科學想象的培養;第二,在制作時可以借鑒BBC、美國探索頻道在科學紀錄片中所使用的敘事和修辭技巧,包括內容的簡化、關鍵信息的重復、擬人化的方法和引入娛樂元素等,更好地吸引公眾理解和參與科學,開發一種寓教于樂型的科學紀錄片。

參考文獻

黃雯. 中美科普影視比較研究[D].合肥:中國科學技術大學,2015.

萬彬彬. 科學紀錄片研究[M]. 北京:中國傳媒大學出版社,2011.

Pineda D. Editing a Science Documentary:More Than Words(Literally!)[J]. Science Editor,2004,27(2):47-49.

劉良江. 科教影視的創作理念[D].濟南:山東師范大學,2005.

León B. Science Documentaries and Their Coordinates[J]. QUA-DERNS,2008,30(1):11-18.

Kustusch C M. A Paradigm Shift for the Science Documentary[D]. Bozeman:Montana State University,College of Arts & Architecture,2007.

柯澤.新媒體時代科學紀錄片的創作與傳播[J].新聞愛好者,2015(8):25-29.

Silverstone R. Narrative Strategies in Television Science-a Case Study[J]. Media,Culture & Society,1984,6(4):377-410.

Silverstone R. Framing Science:The Making of a BBC Documentary[M]. London:British Film Institute,1985.

Van Dijck J. Picturizing Science:The Science Documentary as Multimedia Spectacle[J]. International Journal of Cultural Studies,2006,9(1):5-24.

León B. Science on Television:the Narrative of Scientific Documentary[M]. Luton:The Pantaneto Press,2007.

Reid G. The Television Drama-documentary(Dramadoc)as a Form of Science Communication[J]. Public Understanding of Science,2012,21(8):984-1001.

李清霞,李雯麗. 闡釋學視閾下科學紀錄片的敘事策略研究——以 BBC 紀錄片《時間機器》為例[J]. 衛星電視與寬帶多媒體,2019 (11):104-105,108.

王沛. BBC紀錄片《生命禮贊》敘事研究[D].烏魯木齊:新疆大學,2017.

陳剛. Discovery解密:美國探索頻道節目研究[M]. 北京:中國國際廣播出版社,2008.

Bucchi M,Trench B,eds. Handbook of Public Communication of Science and Technology[M]//David A. Kirby. Cinematic Science. New York and London:Routledge,2008.

Gouyon J B. Science and Film-making[J]. Public Understanding of Science,2016,25(1):17-30.

Willis M. Staging Science:Scientific Performance on Street,Stage and Screen[M]//Gouyon J.‘You Cant Make a Film about Mice Just by Going Out into a Meadow and Looking at Mice:Staging as Knowledge Production in Natural History Film-making. London:Palgrave Macmillan,2016.

Mills B. Television Wildlife Documentaries and AnimalsRight to Privacy[J]. Continuum,2010,24(2):193-202.

Richards M.The Wildlife Docusoap:A New Ethical Practice for Wildlife Documentary?[J]. Television & New Media,2014,15(4):321-335.

劉思源. 自然類紀錄片的倫理問題研究[D]. 濟南:山東藝術學院,2019.

顧亞奇. 影像正義: 論紀錄片生產與傳播中的倫理規制[J]. 現代傳播 (中國傳媒大學學報),2020 (4):111-115.

嚴笑語. 高科技手段在BBC自然紀錄片中的創新與倫理[J]. 傳媒論壇,2019 (3):109,111.

史立成,劉宜東. VR 情景敘事手法在歷史、科教類動畫紀錄片中的應用[J]. 中國電視,2019 (5):82-88.

Bousé D. False Intimacy:Close-ups and Viewer Involvement in Wildlife Films[J]. Visual Studies,2003,18(2):123-132.

Metz A M. A Fantasy Made Real: The Evolution of the Subjunctive Documentary on U.S. Cable Science Channels[J]. Television & New Media,2008,9(4):333-348.

Scott K D. Popularizing Science and Nature Programming:The Role of“Spectacle”in Contemporary Wildlife Documentary[J]. Journal of Popular Film and Television,2003,31(1):29-35.

姬麗紅. 科學紀錄片的科學傳播意義探析——探索頻道的實踐與啟示[D].太原:山西大學,2016

張愛鳳. 科學共同體與命運共同體——紀錄片《流行病》中的“科學傳播”[J]. 電影評介,2020 (6):16-20.

León B. Science Popularisation through Television Documentary:A Study of the Work of British Wildlife Filmmaker David Attenborough[C]//5th International Conference of Science and Technology,1998:17-19.

Kim S Y,Yi S W,Cho E H. Production of a Science Documentary and its Usefulness in Teaching the Nature of Science: Indirect Experience of How Science Works[J]. Science & Education,2014,23(5):1197-1216.

Barbas T A,Paraskevopoulos S,Stamou A G. The Effect of Nature Documentaries on StudentsEnvironmental Sensitivity:A Case Study[J]. Learning,Media and Technology,2009,34(1):61-69.

(編輯? 袁 博)