樂游戲悅幼兒促發展

陳愛華

游戲是幼兒與生俱來的權利和能力,游戲也是幼兒學習和建構經驗的過程。然而,幼兒園無“真游戲”、幼兒“被游戲”等現象屢見不鮮。我園積極開展戶外游戲改革,設計“真游戲”“好游戲”,讓幼兒真正玩起來,游戲點亮童年。

一、玩起來——回歸游戲本質,彰顯生命特質

要想使幼兒游戲有游戲的樣子和味道,幼兒園就要徹底舍棄成人對幼兒游戲的控制,讓幼兒真正玩起來,確保幼兒能自主決定玩什么、怎么玩、與誰玩。

1.有地方玩

我園原有的建筑條件致使幼兒幾乎“沒地方玩”,因此我們根據幼兒的游戲需求對園所的物理空間進行增容提質。我們對游戲場地進行了多輪改造,以充分拓展幼兒的游戲空間。我們在幼兒園的各個角落因地制宜建造了多座游戲小屋、材料儲存屋,增設了戶外攀爬架、樹屋、索道、坡道組合等游戲設施;用收納箱或收納柜取代原有用灌木、圍欄等圍成的游戲場地間隔,讓幼兒游戲不再受場地邊界的局限。我們還改造了沙水池,建了10多個人工壓水泵,投放了多種自制的沙水玩具,使沙水池由無人問津變得熱鬧非凡。

2.有材料玩

過去,大多數游戲材料是教師投放的,甚少考慮幼兒喜不喜歡、需不需要,導致幼兒不想玩。而且投放的游戲材料種類與數量過少,難以滿足幼兒多樣化探究的需要,導致他們玩不起來。因此,我們組織教師圍繞游戲材料的投放策略、制作方法等進行學習與研討,并結合實際情況提出整改方案。為了滿足幼兒創造、表現、挑戰、合作、探究等多方面的需要,我園根據幼兒的興趣、年齡特點、已有經驗等因素,投放低結構、可移動、可組合、高挑戰的游戲材料(組合攀爬架、多種規格的木板以及各種型號的滾筒、單梯、平板小車等)。豐富多樣的游戲材料為幼兒的游戲創造了無限可能。比如:收納用的玩具柜可變身為“小舞臺”,支持小班幼兒玩表演游戲;廢棄的輪胎也可以是“攪拌機”,里面放加上水、沙、鵝卵石,用木棍攪一攪,可用來造混凝土房子。

3.有時間玩

以往的游戲時間,幼兒剛玩了一會兒,就得趕緊結束進入下一活動環節。幼兒在游戲中不能“玩過癮”。對此,我們對游戲時間做了變革。首先,將幼兒一日作息時間“化零為整”。早操時間與戶外自主游戲時間整合,自主點心時間與游戲表征回顧時間整合,班級自主決定游戲后集體/小組活動的內容和時間(見表1、表2)。其次,戶外場地安排實行“推磨輪換”制。戶外按地理位置劃分了18個區域,每個班級每兩周固定在相鄰的兩個區域內進行游戲。隨著幼兒對場地、材料、玩伴的日益熟悉,兩周固定區域活動已不能滿足幼兒深度探究的需要,于是我們將區域調整成一個月更換一次,同時將每周前三天設為幼兒固定區域游戲,后兩天為幼兒可自主選區游戲。由于游戲場地相對固定,游戲時間有了保證,幼兒能在游戲中玩得更“嗨”,他們的游戲也更加鮮活。

二、真游戲——釋放幼兒天性,引發主動學習

只有變“教師的游戲”為“幼兒的游戲”,讓游戲真正落地,幼兒才能快樂游戲,幼兒園才能通過游戲促進幼兒主動學習與發展。

1.開展幼兒游戲反思

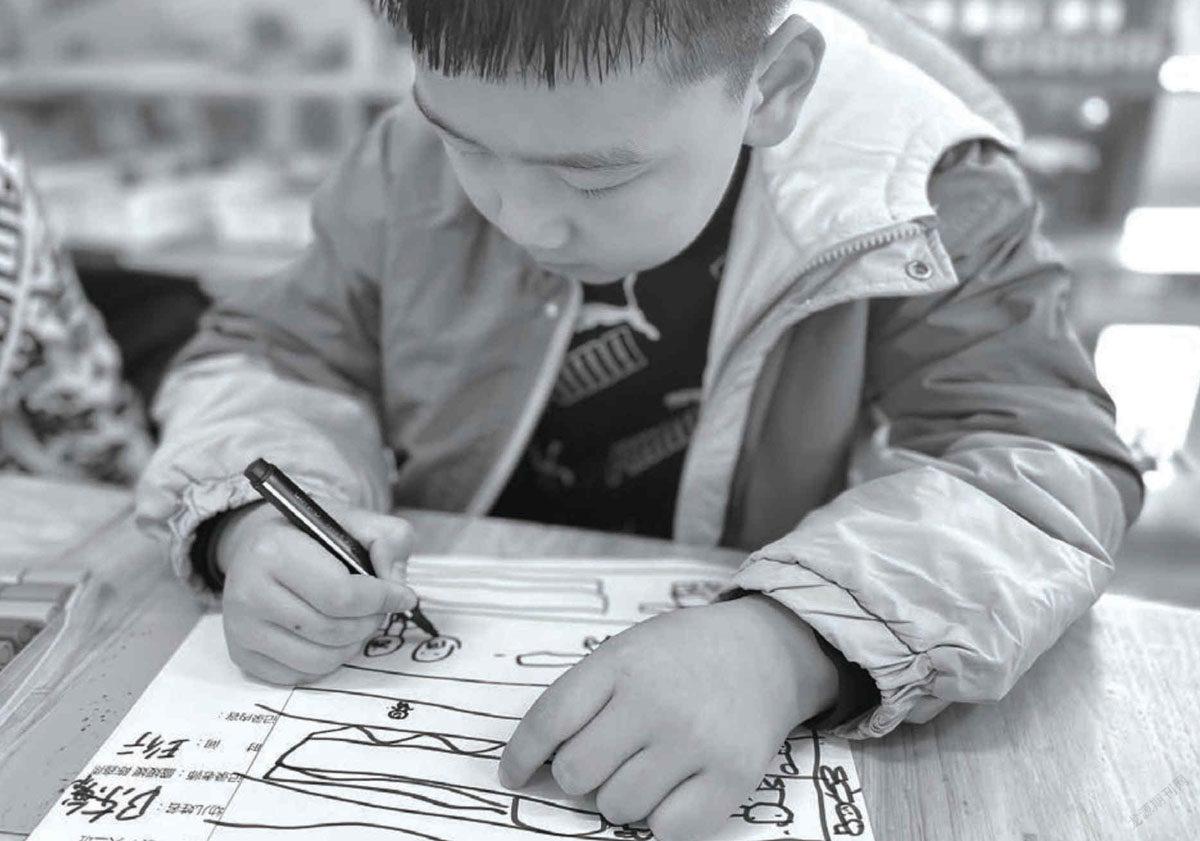

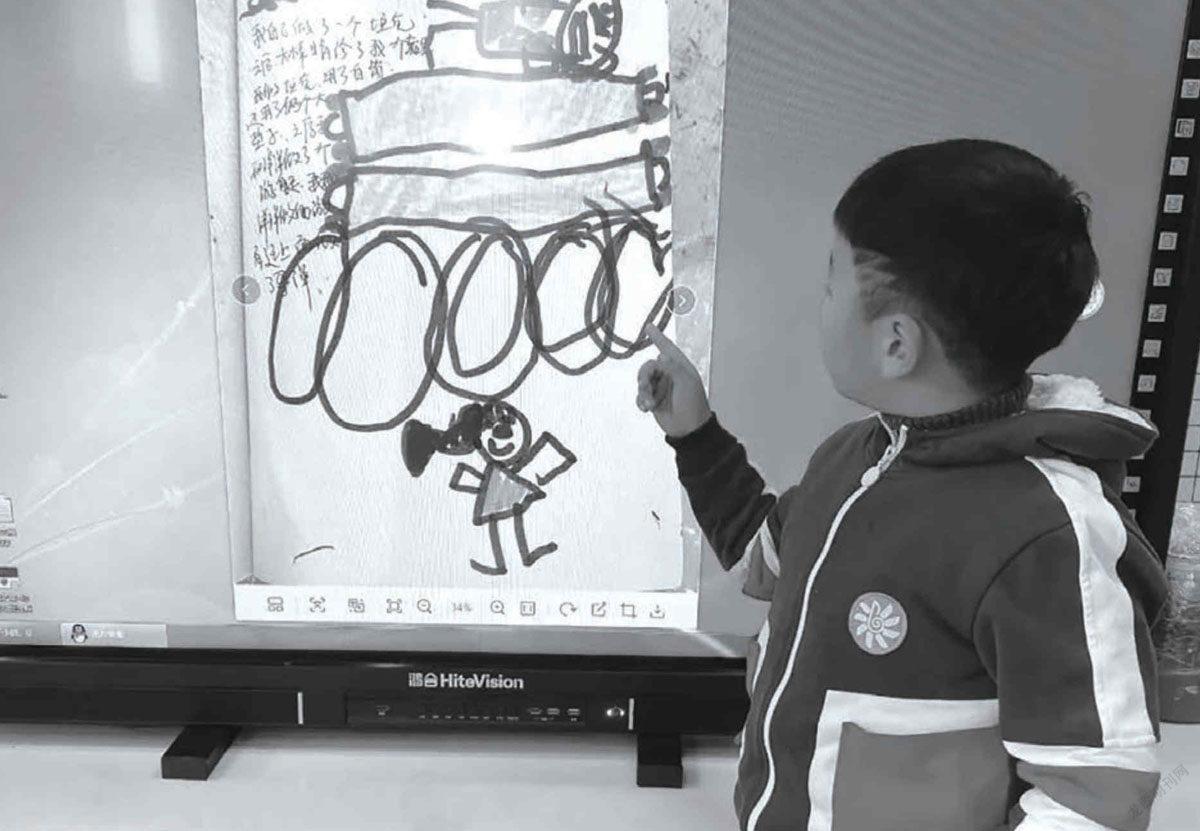

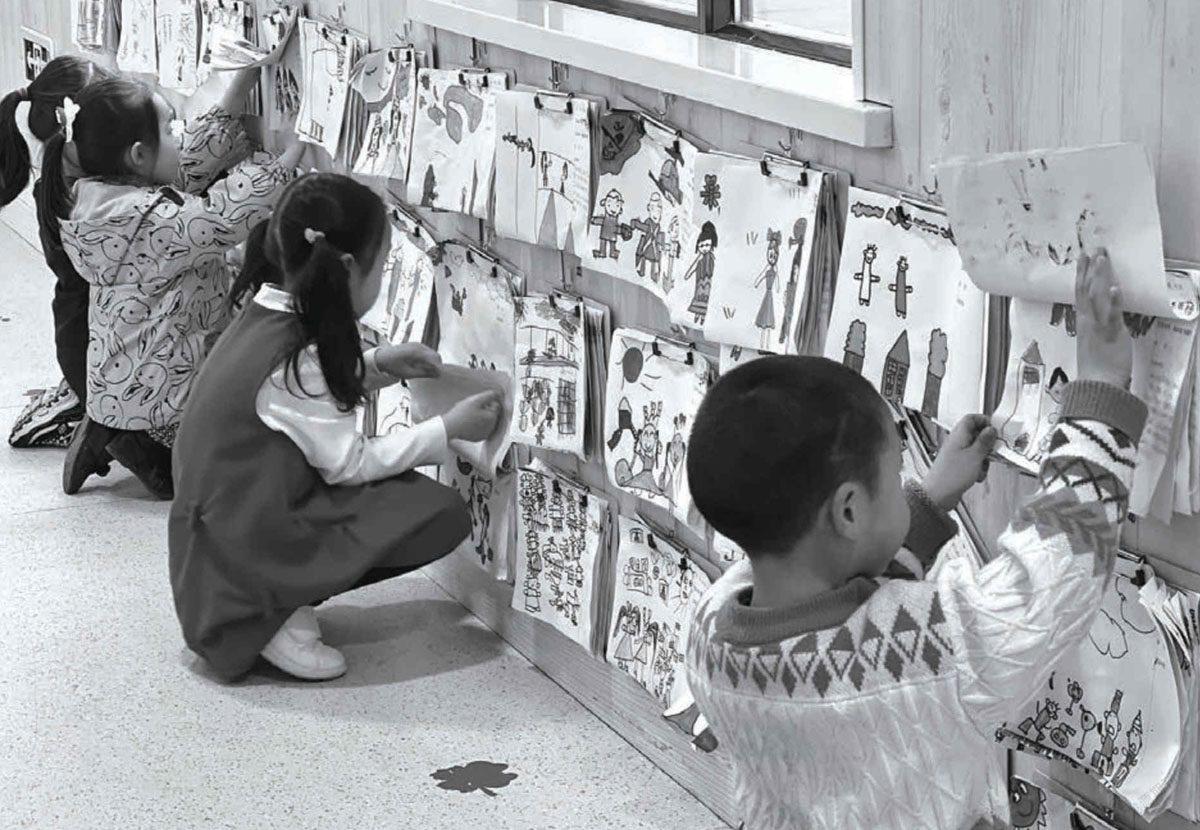

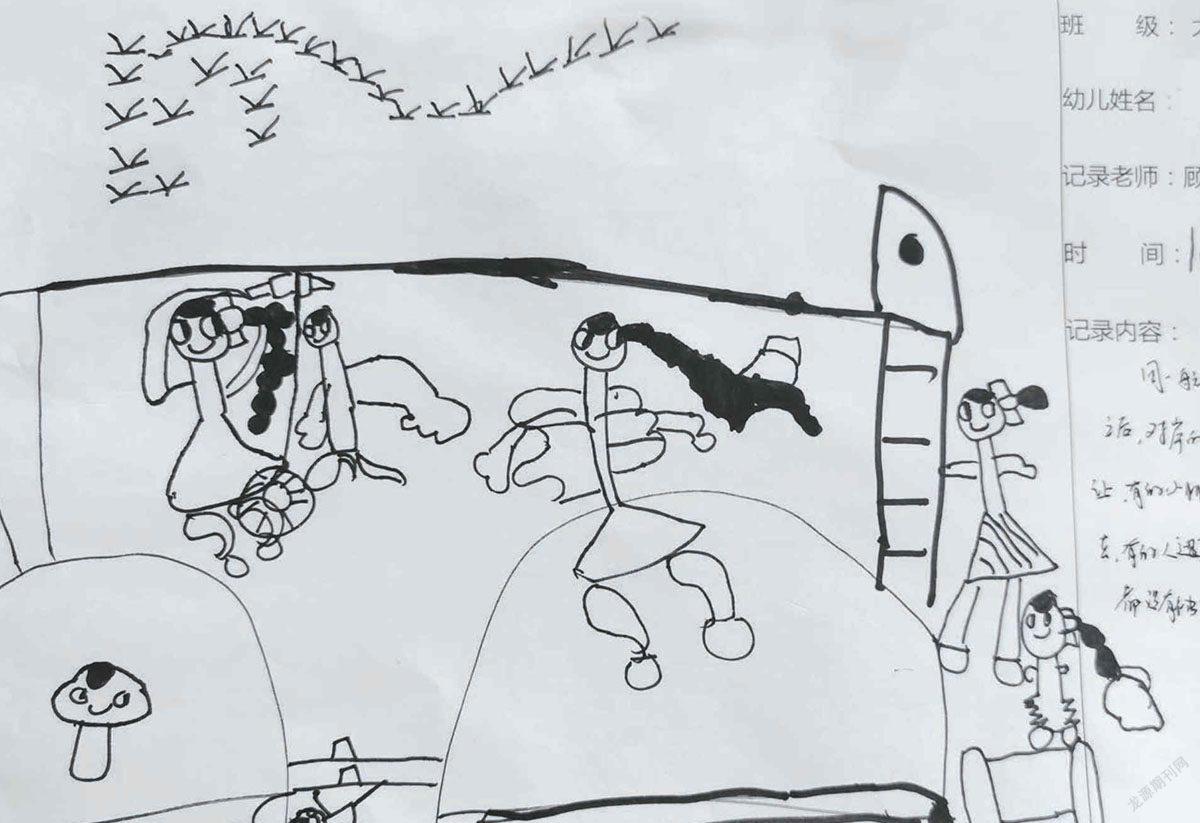

在將“經歷”轉化為“知識”的過程中,反思起著關鍵性作用。教師要引導幼兒認識和反思自己的經歷,以多種方式反映和表征自己在一日生活中獲得的經驗與知識。我們將幼兒游戲的四次反思融合在一日生活之中:第一次反思在每次游戲結束后,幼兒把自己的游戲內容畫出來,還可以畫出自己的心情或想法(圖1);第二次反思是幼兒用語言表達自己畫了什么(如怎樣游戲的),教師用文字完整地記錄他們的語言,幼兒在表述時會再次思考自己在游戲中的發現和想法(圖2);第三次反思是在集體活動時間,教師展示自己在游戲現場拍攝的游戲照片、視頻,引導幼兒觀看、回顧,并展開討論(圖3);第四次反思是幼兒的游戲表征作品被展示在墻上,幼兒可以反復去看,和游戲對話、與同伴互動(圖4)。幼兒通過反思提升了游戲表征與表達能力,即使不愛說話或不會畫畫的幼兒,也愿意把自己的游戲過程與體驗記錄下來。慢慢地,作品墻上他們的作品也越來越多、越來越精彩。

2.做游戲計劃和寫游戲日記

教師要借助游戲引導幼兒主動探索、體驗、認識和理解周圍世界,為他們搭建成長的平臺。我園一直鼓勵、支持幼兒做游戲計劃(圖5)、寫游戲日記(圖6)。師幼共同繪制游戲地圖。幼兒可以自主制訂游戲計劃,選擇游戲場地、材料、同伴、內容等。教師根據幼兒的游戲計劃組織游戲活動,采取多種策略支持幼兒的游戲。游戲結束后幼兒以游戲日記的形式回顧自己在游戲中的所作所為、所學所得,通過游戲去探索、發現、創造,并進一步梳理和總結,提升自己的游戲能力和水平。

三、好游戲——提升游戲素養,輝映師幼 心靈

幼兒園不是游樂場,不僅要讓幼兒玩“真游戲”,還要支持和引導幼兒玩“好游戲”。為此,我們采取了“三步走”策略。

1.倡導教師進行專業閱讀

只有觸動了靈魂、撼動了固有教育思維,才能撬動后續的游戲改革。我們倡導“走進閱讀,人人獲益”“讀專業書,做專業事”,積極推動教師進行專業閱讀。我們有針對性地選擇和推薦閱讀書目,采用領讀、共讀、自讀等方式,引導教師在專業閱讀中獲得專業發展。比如:《放手游戲? 發現兒童》幫助教師理解安吉游戲的核心和精髓,《小腦袋,大問題——促進幼兒深度學習的高水平提問》讓教師學會如何做好師幼互動,《涂鴉會說話:解讀孩子的心理畫》讓教師知道怎樣讀懂幼兒表征,《幼兒園自主游戲觀察與記錄——從游戲故事中發現兒童》讓教師學會游戲觀察與記錄的方法,等等。

2.加強對教師的指導

在幼兒游戲活動中,我們發現教師存在兩種問題:一是習慣性上手幫助,如幼兒玩積木搭建游戲時教師生怕其不會,時不時地去幫一下;二是把放手變成了放任,教師只做到“閉住嘴,管住手”,卻做不到“睜大眼,豎起耳”,放任幼兒自己游戲而不及時予以材料或策略上的支持。為了解決上述問題,我們強化了對教師的日常指導。通過每天的“微晨會”,值班園長指出前一天巡查發現的教師在一日游戲組織中存在的問題和今天的改進方向。游戲活動期間,園長、教研主任等對教師在游戲開展中的不恰當行為及時加以制止并予以正確引導。幼兒午睡期間或放學以后,教師集中研討當天游戲中出現的問題及思考對策。

3.提高教師的游戲素養

幼兒教師的游戲素養體現在觀察記錄幼兒的游戲、解讀游戲現場的幼兒需要、及時指導和支持幼兒的游戲以及開展層級遞進的幼兒游戲等。我們建立了“人人講、周周評”的觀察記錄分享制,定期舉行“小故事、大智慧”分享會,使教師在分享中進行對話與互動。比如:在分享觀察記錄時,張老師介紹了自己的發現:幼兒玩云梯時能自主判斷游戲的危險程度來掌控游戲進程,不僅會保護自己,還會保護同伴。教師們在互動中一致認為:冒險不等于危險,幼兒在游戲中冒險是為了尋找刺激和挑戰自己的能力極限,獲得更高水平的發展。可見,教師觀察記錄的游戲案例是提高自己和他人游戲素養的有效教材,適時的分享讓教師的游戲觀察與記錄能力、游戲解讀與分析能力、游戲指導與支持能力等都獲得發展與提高。