附加緯接結的雙層全顯色結構設計原理和方法

張 萌, 周 赳

(浙江理工大學 浙江省絲綢與時尚文化研究中心, 浙江 杭州 310018)

雙層結構是實現提花織物正反面均呈現織紋和色彩效果的一種結構設計方法,附加線接結方法是通過添加一組紗線分別和表、里層交織實現連接表里層的作用[1],相較自身接結和表里換層2種方法,附加線接結方法的工藝復雜度更高,但所呈現的織物正反面效果沒有提升,導致其應用率不高。由于附加線的添加為雙層結構增加了更多可能性,并且可作為織物品種開發的一種設計手段[2-3],因此,針對附加線接結雙層結構優化的研究對于紡織類產品設計具有一定的理論和實踐指導意義。附加線接結方法中的附加線有附加經線和附加緯線之分,前者為了保證經紗張力均勻順利織造,多數情況下需要雙經軸的支持[4],而后者可避免經軸浪費和織機占用,在操作性和經濟性上都優于前者。

本文主要以附加緯接結雙層結構為研究對象,研究其結構優化方法,提升織物表面呈現效果,降低工藝復雜度,提高其在紡織品設計中的應用率,利用雙層結構中附加紗線的結構層次性為紡織類產品設計提供參考。

1 設計原理

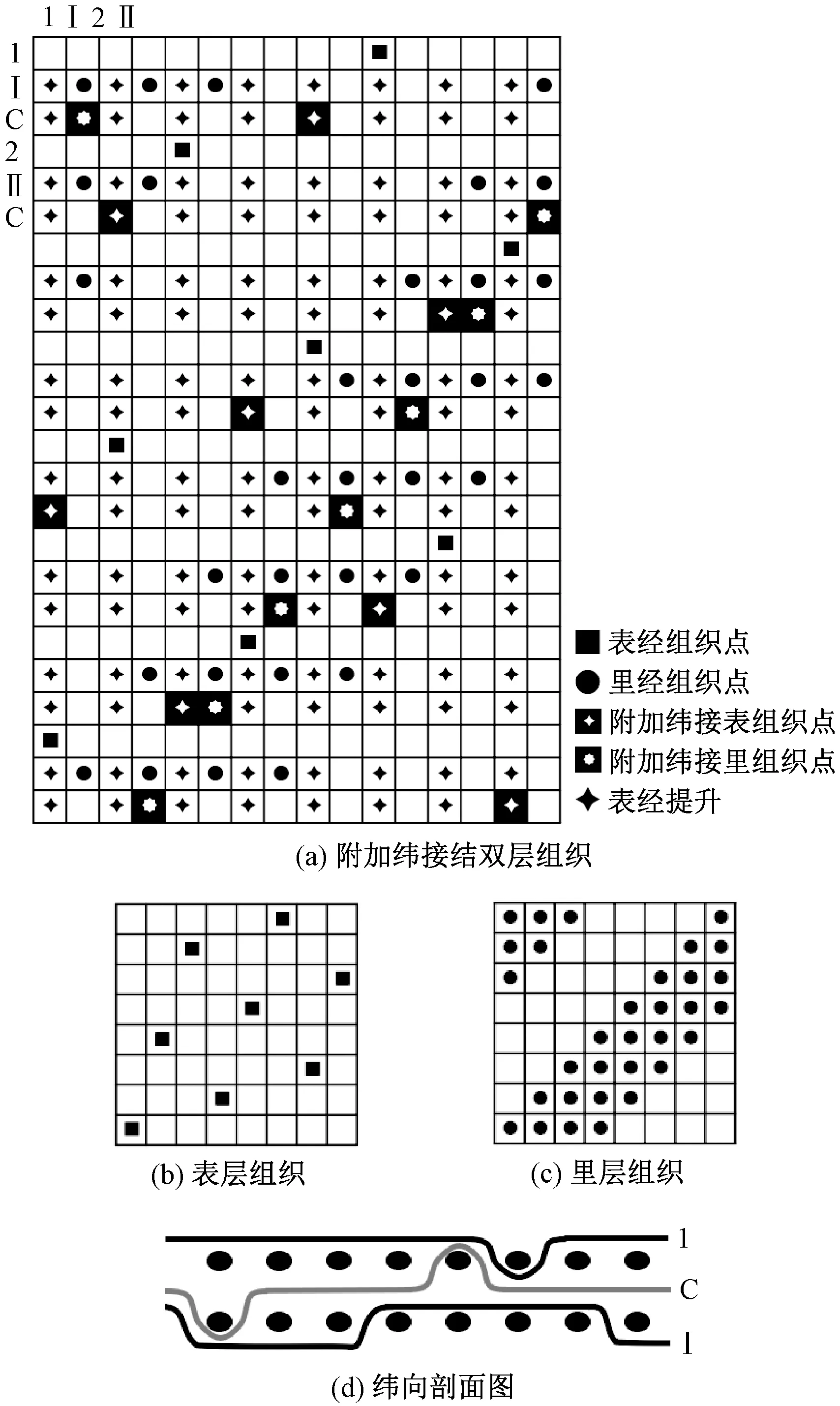

傳統的雙層結構是通過單一平面設計模式完成的,其設計本質是:正面和反面圖案通過與單一組織替換分別形成表層結構和里層結構[5],為兩面色彩重疊部分的表組織和里組織設計接結組織,形成由雙層組織組成的雙層結構,其中雙層組織的數量少于或等于正反面圖案顏色數的乘積。附加緯接結雙層結構的設計本質同理:是由不多于正反面圖案顏色數乘積的附加緯接結雙層組織組合而成[6-7],如圖1所示。織物正反面圖案精細度的提高無疑會增加附加緯接結雙層結構的設計工作量,并且由于組織配合以及結構穩定性的因素影響,不僅會拉長附加緯接結雙面提花織物的設計周期,還會使設計出錯率升高,增加返修次數,提高設計和織造成本。

圖1 附加緯接結雙層組織Fig.1 Double-layer weave with central weft stitching.(a) Weave diagram with central weft stitching; (b) Upper layer weave; (c) Lower layer weave; (d) Weft profile

分層組合設計模式是根據印刷原理形成的提花織物設計方法,其特點是組織具有系統性,即具有相同的組織循環、組織飛數等性質的一系列變化組織,能夠從結構本質上解決組織間的配合以及結構穩定性問題。在分層組合式的設計模式干預下,雙層提花結構的表層結構和里層結構脫離了互相作用和影響的設計機制,二者的設計保持相互獨立[8-9]。應用全顯色組織的雙層結構能夠實現織物正反面的織紋和色彩呈現多彩暈紋的效果,自身接結組織的通用性使雙面提花織物的設計效率得到有效提高[10]。本文將在分層組合式的結構設計方式下,研究附加緯接結的雙面效果提花織物設計原理和方法,使附加緯接結雙層結構在雙面提花織物設計應用中能夠提升織紋色彩效果和設計效率,充分發揮其結構優勢,為雙面提花織物新品種的開發提供更多的設計思路和方法。

提升附加緯接結雙面提花織物織紋色彩效果和設計效率的關鍵均在于附加緯接結雙層提花結構設計,參考自身接結雙面提花織物設計,分層組合設計和影光組織能夠有效提升織物正反面的織紋和色彩效果,接結組織的通用性可以降低雙層結構的工藝難度、提升設計效率,因此,對于附加緯接結雙面提花織物而言,在分層組合的設計模式中,用于附加緯接結雙層提花織物結構的影光組織設計以及具有通用性的附加緯接結組織設計是本文研究的關鍵所在。

影光組織和接結組織不是相互獨立設計完成的,二者之間相互關聯、相互影響,影光組織的系統性是通用型接結組織的設計前提,而雙層結構對于接結組織的不同需求會對影光組織產生相應的影響。全顯色組織作為影光組織的一種,能夠使所有紗線相互不遮蓋,全部顯露于織物表面,隨著組織的影光變化能夠有效提升織物表面的織紋和色彩效果,因此本文延續將全顯色組織應用在附加緯接結雙面提花織物設計中,保持其具有相同組織循環、組織飛數等特點,為附加緯接結組織的設計建立好前提條件。通用型附加緯接結組織是提升附加緯接結雙面提花織物設計效率的關鍵,不管表里層組織為了表現不同色彩效果而如何變化,附加緯接結組織均需滿足表里層結構的接結作用。

附加緯接結雙層結構的表里層全顯色組織和附加緯接結組織間的關系是:表里層結構的經緯浮長在不斷變化的情況下保持有固定的浮長用于遮蓋附加緯紗在織物正反面的接結組織點。固定浮長是為了兼顧后續的附加緯接結組織設計,使其滿足1組設計即可通用于雙層結構全部接結的原則,保證雙面效果提花織物的設計效率。同時,表里層結構上固定浮長的存在,即該定量組織點不能變化,不能成為全顯色組織影光變化中的一部分,會對全顯色組織的影光級別產生一定影響。

在全顯色組織基礎上設置固定浮長組織點需遵循2個原則:一是不可與全顯色組織中的關鍵組織點設計相悖,因為關鍵組織點是其滿足全顯色結構特征的條件;二是固定浮長組織點應為緯向連續的組織點集合,因為附加緯紗在織物正反面的交織點均為緯組織點,經向固定浮長沒有實際意義。

總之,基于分層組合設計模式和全顯色組織的附加緯接結雙層結構設計需同時滿足以下3個條件:1)表層和里層均呈現全顯色結構特點,織物正反面能夠表現多彩暈紋的圖案和色彩效果;2)附加緯接結組織具有規則性和統一性,在保證設計效率的同時滿足大批量生產技術要求;3)在織物兩面影光變化的情況下,能夠遮蓋附加緯紗在正反面的交織接結點,所有經紗和緯紗的顏色選擇無限制。

2 設計方法

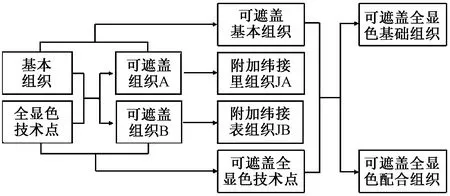

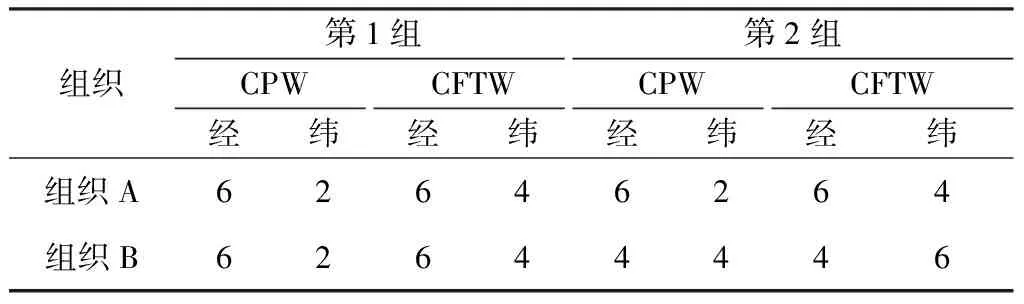

為了區別于自身接結雙層提花結構的組合全顯色組織,將本文中用于附加緯接結雙面效果提花織物設計的全顯色組織稱為可遮蓋全顯色組織,此處的可遮蓋是指可以遮蓋附加緯紗。可遮蓋全顯色組織設計流程如圖2所示。結合全顯色組織的基本特征設置固定浮長組織點,該固定浮長組織點的集合稱為可遮蓋組織,分別是用于表層結構設計的可遮蓋組織A和用于里層結構設計的可遮蓋組織B;基本組織和可遮蓋組織A形成可遮蓋基本組織,全顯色技術點和可遮蓋組織B形成可遮蓋全顯色技術點,在基本組織、可遮蓋基本組織、全顯色技術點和可遮蓋全顯色技術點的基礎上設計用于附加緯接結雙層結構的可遮蓋全顯色組織;2個附加緯接結組織分別在可遮蓋組織A和可遮蓋組織B的基礎上進行設計。

圖2 可遮蓋全顯色組織設計流程Fig.2 Design process of covered full-color weave

2.1 可遮蓋組織設置

由于全顯色組織的基本特性一致,因此基本組織和全顯色技術點的設置原則和設計方法與組合全顯色組織中的相同[9]。本文提出的設計方法以16枚5飛緯緞為例進行說明,基本組織和全顯色技術點如圖3所示。全顯色技術點B的設計方法是將基本組織A經緯組織點反轉,將新緯組織點沿經向上下分別加強1個點,再將新緯組織點還原為經組織點,全顯色技術點A的設計在基本組織B上以相同的方法進行。

圖3 基本組織和全顯色技術點Fig.3 Primary weave and full-color technical points.(a) Primary weave; (b) Full-color technical points

為使織物正反面能夠有效遮蓋附加緯接結交織點的2個可遮蓋組織,可遮蓋組織A作用于里層結構,可遮蓋組織B作用于表層結構。由于在進行結構設計時的正面視角關系,織物反面的固定緯浮長組織點在可遮蓋組織設計時為固定經組織點,設計方法如下:確定全顯色技術點A和全顯色技術點B的共有經組織點位置,在該位置的每一緯上設計2個連續經組織點,除此之外均為緯組織點,該加強緞紋組織即為可遮蓋組織A;在相同組織循環上除去可遮蓋組織A經組織點的剩余位置處,在每一緯上設計2個連續緯組織點,除此之外均為經組織點,該加強緞紋組織即為可遮蓋組織。

圖4 可遮蓋組織A的設計Fig.4 Design of covered weave A

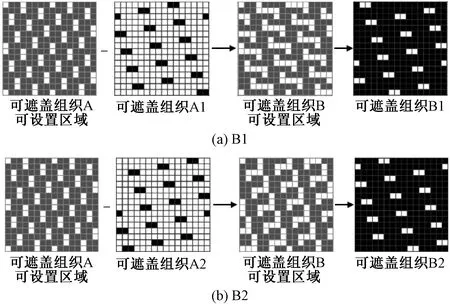

在可遮蓋組織A和可遮蓋組織B的設計過程中,存在多種設計可能情況,圖4所示可遮蓋組織A為其中的2種可能情況,分別命名為可遮蓋組織A1和可遮蓋組織A2。圖5所示的2種可遮蓋組織B是與圖4中2種可遮蓋組織A分別相對應的一種設計情況示例,分別命名為可遮蓋組織B1和可遮蓋組織B2。

圖5 可遮蓋組織B的設計Fig.5 Design of covered weave B

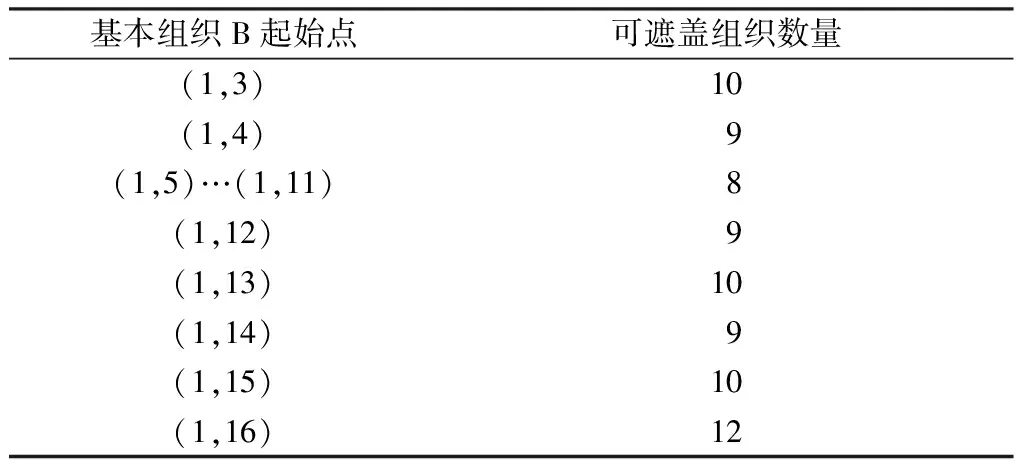

可遮蓋組織的可設置數量與基本組織的起始點位置有關,歸納起始點為(1,1)的基本組織A和起始點為(1,n)的基本組織B的可遮蓋組織設計數據,其中3≤n≤16(n=1和n=2時基本組織A和B的組合不符合全顯色結構特點),如表1所示。可知,當基本組織的起始點不同時,可遮蓋組織的設置數量總共存在R-4,R-6,R-7和R-8這4種情況,R為組織循環數。基本組織的起始點會影響可遮蓋組織的設計,繼而影響后續可遮蓋全顯色組織的設計。

2.2 可遮蓋全顯色組織設計

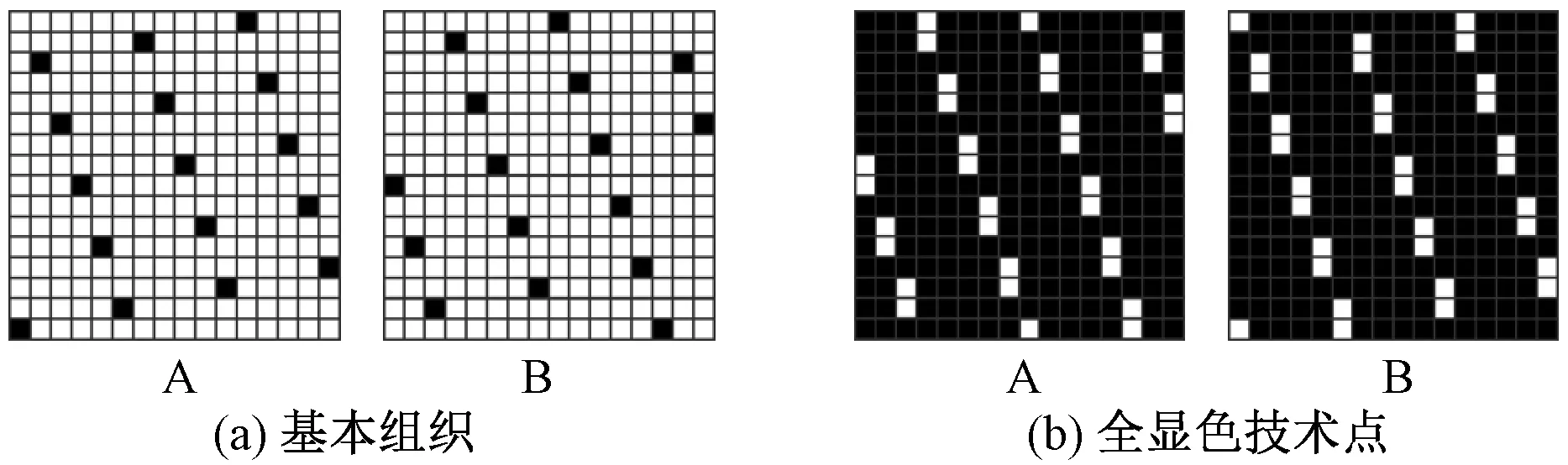

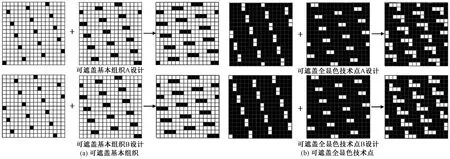

圖6、7分別示出基于可遮蓋組織A1、B1和可遮蓋組織A2、B2設計的結果。在2個基本組織(見圖3(a))上添加可遮蓋組織A(見圖4)的經組織點,即為2個可遮蓋基本組織(見圖6(a)和圖7(a));在2個全顯色技術點(見圖3(b))上添加可遮蓋組織B(見圖5)的緯組織點,即為2個可遮蓋全顯色技術點(見圖6(b)和圖7(b))。

表1 16枚基本組織的可遮蓋組織設置數量Tab.1 Number of covered weave based on 16-thread primary weave

圖6 第1組可遮蓋基礎組織和可遮蓋全顯色技術點Fig.6 First group of covered primary weaves and covered full-color technical points.(a) Covered primary weaves; (b) Covered full-color technical points

圖7 第2組可遮蓋基礎組織和可遮蓋全顯色技術點Fig.7 Second group of covered primary weaves and covered full-color technical points.(a) Covered primary weaves; (b) Covered full-color technical points

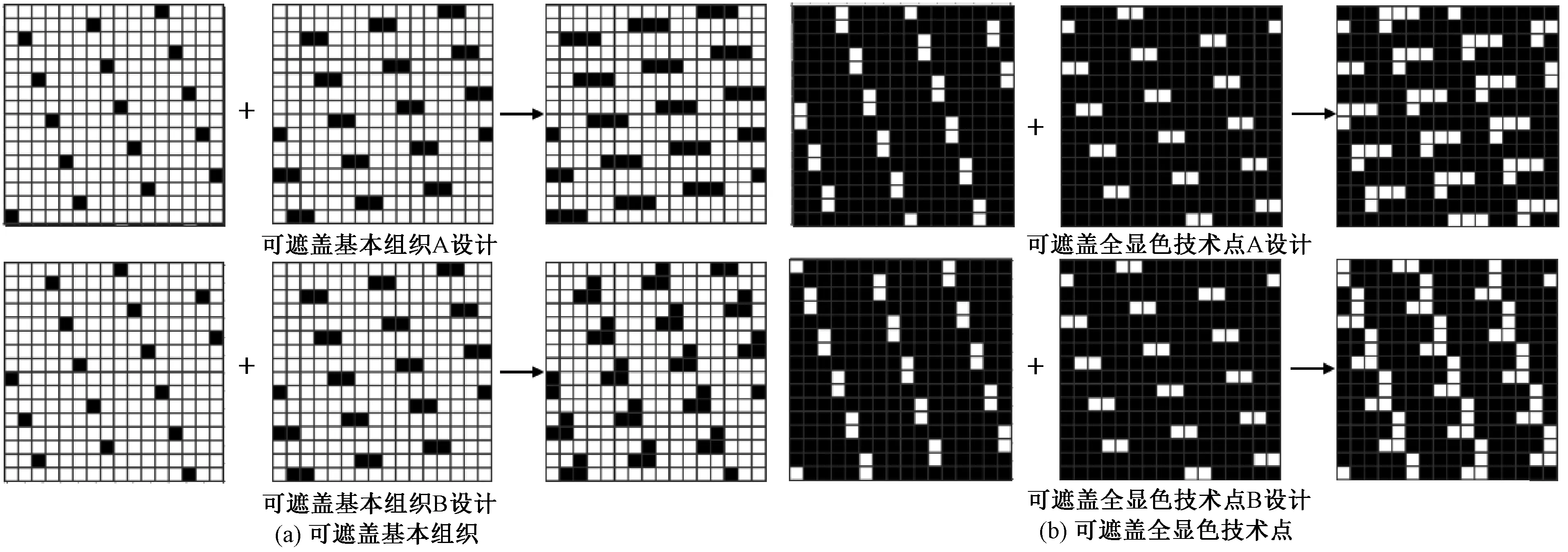

可遮蓋組織的不同設置會產出不同的可遮蓋全顯色組織;而不同組的組織間存在的結構差異可對上機織造帶來不同的影響,因此,在設計初期篩選出結構穩定的可遮蓋基本組織(CPW)和可遮蓋全顯色技術點(CFTW)尤為關鍵。對比圖6、7所示2組的組織交織次數,如表2所示。第1組各自保持經向和緯向的交織次數相同,能夠在后續的設計中保證雙層結構的交織平衡,而第2組則不能。本文的后續設計以第1組為例。

表2 2組CPW和CFTW的交織次數Tab.2 Interweave times of CPW and CFTW

由于可遮蓋組織的固定緯浮長使可遮蓋全顯色技術點的緯浮長占比更大,作為影光組織的最后1個組織,可遮蓋全顯色組織則缺少若干個緯組織點占比更大的組織(少的數量取決于設計過程中的組織加強點數量,組織加強點數與少的組織數量成反比),對應到表層結構和里層結構,其設計方法如下:以基本組織的組織點為起始、可遮蓋全顯色技術點為結尾設計2組經面到緯面過渡的影光組織,即為用于表層結構設計的可遮蓋全顯色組織;同樣以可遮蓋基本組織的組織點為起始、全顯色技術點為結尾設計2組經面到緯面過渡的影光組織,即為用于里層結構設計的可遮蓋全顯色組織。

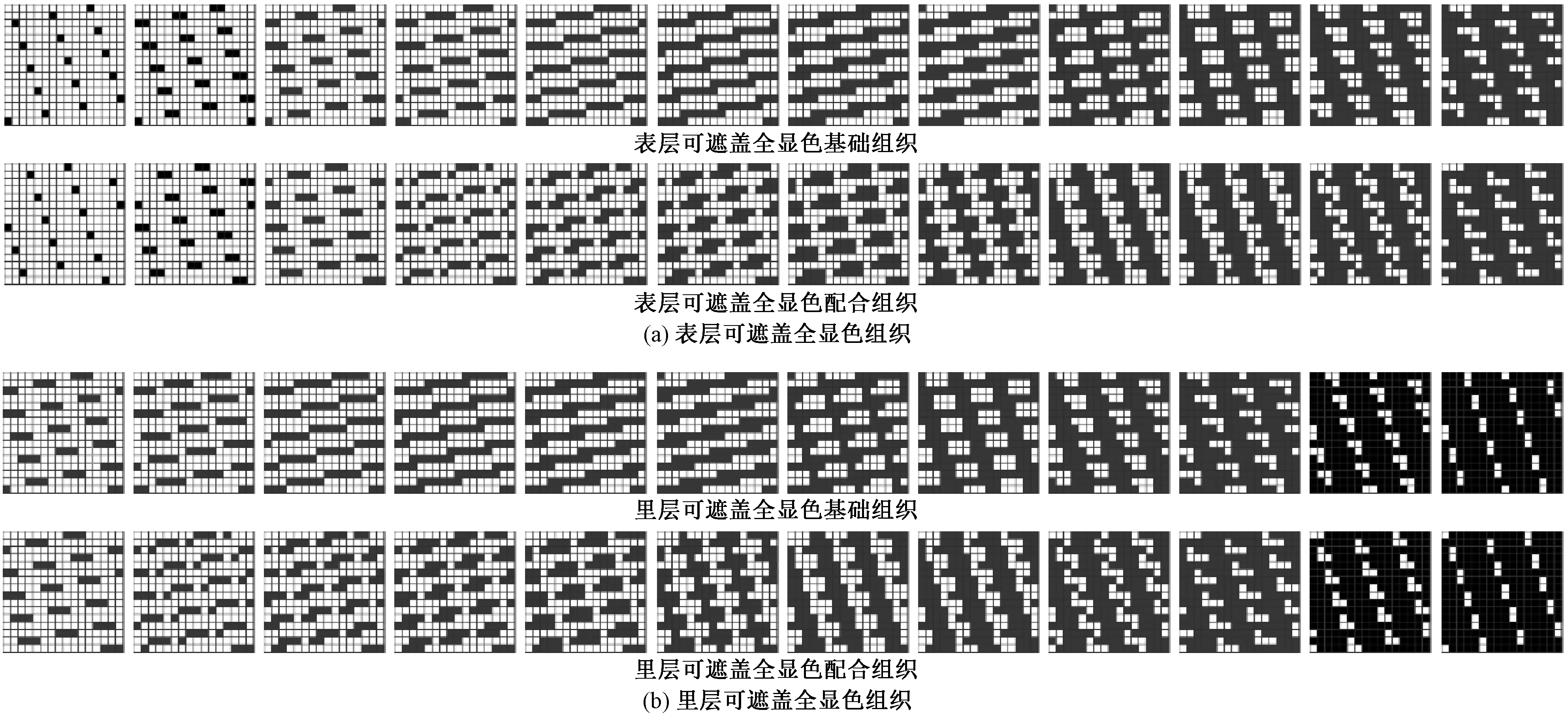

圖8示出通過上述方法獲得的2組16枚可遮蓋全顯色組織。2組組織中的灰色部分相同,均為從可遮蓋基本組織經面效果過渡到可遮蓋全顯色技術點緯面效果的影光組織。該區間的影光組織具有相同的固定經浮長和緯浮長用于遮蓋附加緯紗在織物兩面的接結交織點,因此,當應用該區間的影光組織進行附加緯接結雙層結構設計時,表層結構和里層結構無組織差別。

圖8 16枚可遮蓋全顯色組織(組織加強點為16)Fig.8 16-thread covered full-color weave (enhancement number is 16).(a) Covered full-color weave for surface layer; (b) Covered full-color weave for inner layer

2.3 附加緯接結組織設計

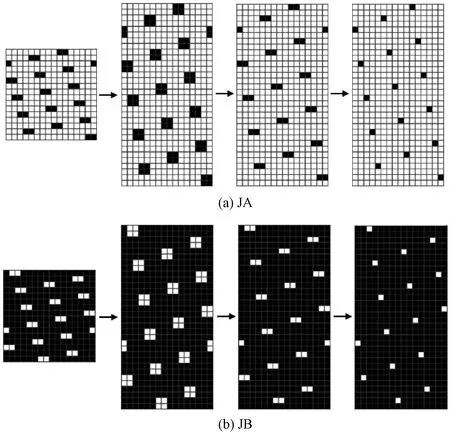

可遮蓋組織的組織特點即其固定浮長決定了附加緯接結組織的規則性和通用性,設計方法如圖9所示。將可遮蓋組織A和B縱向擴大2倍,分別去除偶數緯上的經組織點和緯組織點,然后保證每一經上有且只有1個經交織點和緯交織點,該2個接結組織分別稱為附加緯接結組織JA和JB。附加緯接結組織JA是附加緯紗和里組織的交織點集合;附加緯接結組織JB是附加緯紗和表組織的交織點集合。

3 設計實踐

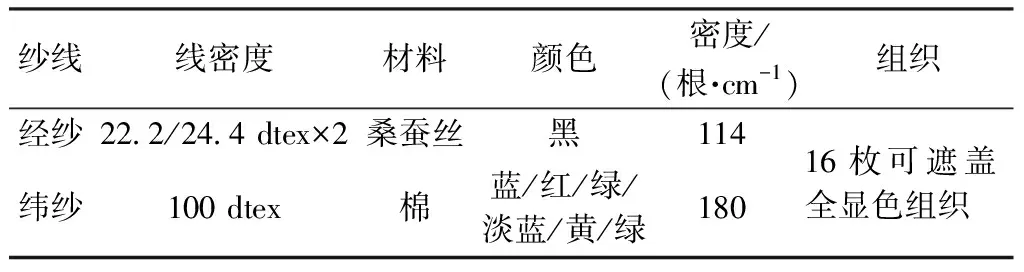

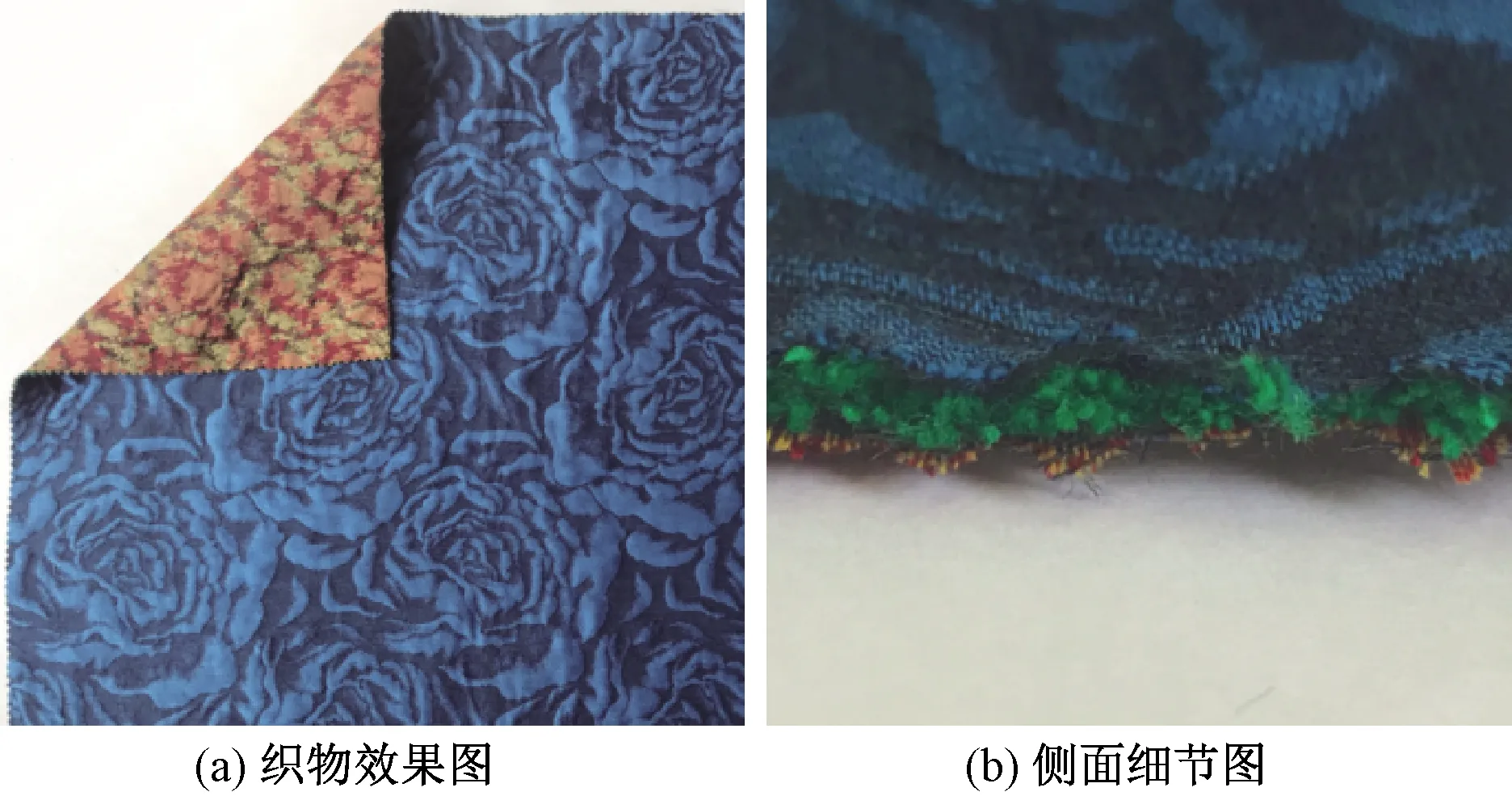

為說明本文附加緯接結雙層結構在雙面效果提花織物設計中的有效性,進行了實驗驗證,其主要參數設置如表3所示。表經和里經均為黑色桑蠶絲,緯紗為藍、紅、綠、淡藍、黃和綠的棉紗以1∶1∶1∶1∶1∶1的形式排列,其中藍色和淡藍色紗為表緯,紅色和黃色為里緯,綠色棉紗為附加緯紗用于正反兩面的接結,與正反面紗線顏色色差較大是為了更好地表現附加緯接結雙層結構在實踐中的效果,如圖10所示。其在正反面的接結交織點分別被兩面的緯浮長所遮蓋,不顯露于織物的表面。

在此設計過程中正反面圖案的結構設計是獨立完成的,最后通過附加緯接結組織將2個單層提花結構合成雙層結構,并且由于組織結構的系統性和統一性,設計師可自由組合不同雙面提花織物設計中的任意2個面,而無須考慮傳統方法中表里層結構是兼顧彼此組織搭配的專屬設計,在工藝層面實現了附加緯接結雙面提花織物的模塊化設計,一定程度上提升了設計的靈活性,利于其在產品設計中的應用。

圖9 附加緯接結組織的設計Fig.9 Design of central weft stitch weaves

表3 附加緯接結雙面提花織物的技術參數Tab.3 Technical specification of double-face jacquard fabric with central weft stitching

圖10 附加緯接結雙面提花織物Fig.10 Double-face jacquard fabric with central weft stitching.(a) Fabric effect; (b) Profile detail

4 結 論

本文分析了單一平面設計模式的附加緯接結雙層結構織物效果和設計效率不理想的原因,利用分層組合設計模式的結構優勢,結合具有良好織物表面效果的全顯色結構,研究附加緯接結雙層全顯色結構的設計原理和方法。該結構設計方法彌補了單一平面設計模式中由于工藝限制造成的接結效果差、正反面圖案和色彩表現受限等不足,使其織物表面能表現豐富的圖案變化和細膩的色彩過渡效果;另外,實現了雙面提花織物工藝層面上的模塊化設計,提升其設計自由度;并且組織結構的系統性和附加緯接結組織的通用性在保證織物結構穩定和接結效果的前提下有效地提高了設計效率,為附加緯接結雙層結構在雙面提花織物設計中的應用奠定了工藝基礎,且附加緯接結雙層結構的結構層次性為紡織類產品開發提供了新思路和方法。