托育服務社會化及其經濟社會效應評估*

一、引言

發展嬰幼兒托育服務是世界主要國家應對少子老齡化問題的重要舉措。按照聯合國人口署預測,全球生育率在2045—2050年期間將下降為2.21,2070—2075年期間為2.05,低于2.1的人口更替水平,

東亞地區生育率下降迅速,已經面臨“超低生育率”陷阱。將育兒照護負擔從家庭轉向社會,被寄希望成為扭轉生育率下降的有效對策。日本總和生育率(total fertility rate, TFR)在2005年曾一度跌落至1.26,托育服務等社會政策介入之后出現了短期緩慢上升,2012年提高到1.42,但之后再次下降,2020年下降到1.34。

生育行為是多重因素共同影響的結果,托育服務究竟能夠多大程度上影響生育意愿,促進生育率提升,仍然是一個有待觀察的不確定性問題。

探討托育服務與生育率之間的關系,首先有必要理解托育服務發展背后的經濟社會、文化和制度因素。嬰幼兒照護首先是家庭責任,這在世界上所有國家都是一致的,但為何有些國家致力于通過公共托育服務機構分擔家庭照護責任,而有些國家則將家庭視為幼兒照護的唯一責任主體?為何有些國家隨著經濟發展水平提高,增強了公共托育服務供給,而有些國家則始終無動于衷?一些國家迫于人口結構轉變、生育率持續走低而積極推動托育服務發展,而在文化和價值觀影響下,政策主導的托育服務發展是否能夠達到政策初衷呢?

不管托育服務發展是否達到了預期效果,嬰幼兒照護責任在家庭、社會與政府之間的責任再分配都將帶來一系列經濟社會影響。托育服務的直接作用就是解放了女性,緩解女性和家庭在育兒照料中的壓力,實現政府、社會與家庭共同承擔養育責任和成本,但究竟是釋放了生育潛力還是生產潛力呢?這是結果不同但又相互關聯的問題。理論與經驗研究都發現,生育對女性勞動供給產生了負面影響,

J.Angrist,W.Evans,“Children and Their Parents’ Labor Supply:Evidence from Exogenous Variation in Family Size,” ,vol.88,no.3,1998,pp.450~477;張川川:《子女數量對已婚女性勞動供給和工資的影響》,《人口與經濟》2011年第5期。

同時還帶來了“工資懲罰”效應。

J.P.Jacobsen, J.W.Pearce, J.L.Rosenbloom, “The Effects of Childbearing on Married Women’s Labor Supply and Earnings: Using Twin Births as a Natural Experiment,” , vol.34, no.3, 1999, pp.449~474; 賈男、甘犁、張劼:《工資率、“生育陷阱”與不可觀測類型》,《經濟研究》2013年第5期。

中國的一項經驗研究表明,第二個孩子出生會導致母親勞動參與率下降4.6個百分點,周工作時間減少1.4小時,月收入下降18.7%。

Yuan Cao, “Fertility and Labor Supply: Evidence from the One-Child Policy in China,” , vol.51, no.9, 2019, pp.889~910.

在公共幼兒照料服務缺失的情況下,生育對勞動供給和工資收入的負面效應更突出。

M.Maurer-Fazio, R.Connelly, et al., “Childcare, Eldercare, and Labor Force Participation of Married Women in Urban China, 1982-2000,” , vol.46, no.2, 2011, pp.261~294; 熊瑞祥、李輝文:《兒童照管、公共服務與農村已婚女性非農就業——來自CFPS數據的證據》,《經濟學(季刊)》2017年第1期。

女性從育兒照料中釋放的生產力,通過參與勞動力市場發揮其價值,可以視為政府和社會發揮養育功能的一種經濟補償,但究竟能否有效釋放女性生育意愿,進而提高實際生育率,仍然具有不確定性,生育背后還有經濟、社會和文化等多重因素影響。

托育服務發展的意義不僅在于扭轉生育率頹勢,而是對于整個經濟社會發展都具有深遠意義。正如世界銀行研究報告所提倡的,投資更大范圍、更高質量的育兒照護是一個國家尋求人力資本積累和經濟轉型的重要戰略選擇,將帶來女性就業、高質量兒童發展、家庭服務以及全社會經濟增長和生產率提升的可觀收益。

托育服務的政策初衷與現實情況可能存在偏差,理解托育服務與生育行為、勞動力市場和經濟社會發展之間的關系,有助于我們理解托育服務發展的內涵,明確托育服務體系的目標導向與基本原則,更好地實現家庭、社會與政策目標之間的協調。“十四五”時期中國將進入中度老齡化階段,《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》明確提出實施積極應對人口老齡化戰略,并首次將嬰幼兒托位數納入規劃目標,要求到2025年每千人口擁有3歲以下嬰幼兒托位數將從2020年的1.8個提高到4.5個。中國嬰幼兒托育服務發展將進入關鍵時期,總結和評估國際發展經驗,對于構建符合中國國情的托育服務體系具有借鑒意義。

二、托育服務社會化的決定因素:經濟、文化還是制度?

1.社會福利制度是托育服務社會化的關鍵因素

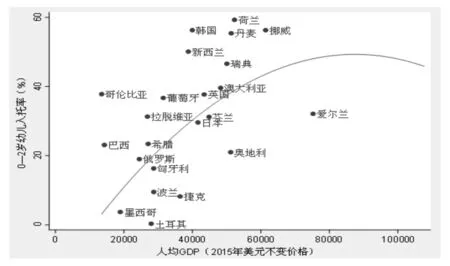

托育服務是廣義社會福利的組成部分,幼兒入托率與一國的社會福利制度、經濟發展水平以及社會文化有關。經濟發展水平影響托育服務供給能力,人均GDP水平越高的國家,0—2歲幼兒入托率總體更高,但經濟發展水平并不是一國入托率的主要決定性因素,人均GDP水平在20000—40000美元之間的國家,入托率可以相差40個百分點(見圖1)。總結國際經驗來看,社會福利模式更大程度上決定了托育服務供給體系,從而影響一國的入托率。福利制度差異反映了福利生產過程中資源在國家、市場和家庭之間的配置關系,按照Andersen提出的“福利資本主義的三個世界”,

Gosta Esping-Andersen, “The Three Political Economies of the Welfare State,” ,vol.20,no.3, 1990, pp.92~123.

現代西方國家福利模式可以劃分為以北歐國家為代表的社會民主福利模式(斯堪的納維亞福利模式),以歐洲大陸國家為代表的保守主義福利模式(法團主義福利模式),以英美為代表的自由福利模式(盎格魯—撒克遜福利模式)。幼兒照護方式與托育服務社會化在不同福利制度下表現出典型差異。

北歐社會民主福利模式強調國家主導福利,保障公民的社會權利,政府公共財政在幼兒照料和養育中發揮重要角色,重視托育公共服務供給投入,入托率普遍較高,例如挪威、丹麥等國家0—2歲幼兒入托率接近60%。瑞典的公立托育體系在國際上被視為成功典范,政府為學前和學齡兒童提供保育服務,低收入家庭孩子免費參加托育,每月給父母發放“兒童補貼”的政策早在1948年就開始實施。柯林斯對瑞典托育服務的評價是:“在瑞典,顧家和育兒并非個人私事,而是集體責任,政府在將撫養兒童的成本社會化,瑞典的媽媽兼顧工作和孩子并不困難。”

體色不僅是養殖魚類品質的一個重要指標,同時也反映了魚類的健康狀況,影響魚類的商品價值和市場認可度。大黃魚(Larimichthys crocea)是我國重要的海水養殖魚類,2016年我國人工養殖大黃魚產量已達16.54萬噸,居海水養殖魚類第一。野生大黃魚皮膚金黃,唇部為紅色,深受消費者的喜愛。然而,高密度養殖大黃魚的體色嚴重退化,降低了消費者的認可度,其市場售價與野生大黃魚相差幾十倍甚至上百倍。

歐洲大陸國家的保守主義福利模式注重集體合作,認為政府、商業和其他機構應該分擔為公民提供福利的責任,市場占有主導地位,家庭和社區是兒童照料的主要提供者,但政府應積極推動公共福利體系改革,以增強公共服務供給、提供更多的養育方式選擇。荷蘭、比利時、法國等國家平均入托率達到50%,德國相對較低,保持在30%左右。前民主德國的制度和文化意識傾向于母親參與全職工作,社會和集體承擔育兒照料責任,而聯邦德國更傾向于接受全職媽媽的角色,由家庭承擔育兒照料責任,東西德合并之后,兩種制度和文化的影響仍然存在。

為了實現電動汽車充電電流諧波分量的快速、準確檢測,本文提出了一種新型的基于三角函數神經網絡的諧波分析方法。利用該算法可以快速獲得電流基波和各次諧波的幅值和相位,且三角函數神經網絡算法滿足收斂定理,魯棒性較強。基于MATLAB的仿真結果證明,三角函數神經網絡諧波分析方法可以快速、精確地估計電流諧波分量及相關參數,在電流諧波的實時檢測中具有實用價值。

英美自由主義福利模式倡導市場和家庭的角色,市場發揮絕對的主導角色,社會福利讓位于市場,政府僅在市場無法滿足最基本需求時才進行干預,并且主要面向低收入和貧困人口。美國、加拿大、澳大利亞等幾乎很少建立公共的托育機構,平均入托率在30%—40%之間,處于中等水平,但托育服務供給依賴于市場,收費標準由市場決定,家庭托育成本較高。美國將個人主義視為國之根本,對于個人責任的信仰通過社會福利制度與國家結構融為一體,正如Folbre的評價:“美國文化將生育子女看做一種生活方式的選擇,就和養不養寵物差不多。”

東歐國家經歷了體制轉軌,社會和集體的福利保障功能被大幅削減,育兒照料責任逐漸轉入家庭。南歐國家注重家庭文化,家庭主義的痕跡深刻地印在國家福利制度中,兒童照料的公共服務體系發展滯后,托育服務市場發展也不規范,育兒照料主要依靠父母、家庭照料(隔代照顧)以及非正規的家庭保育。希臘、奧地利等國家平均入托率在10%—30%之間,捷克、波蘭等國家平均入托率不到10%。土耳其受伊斯蘭文化影響,育兒責任基本完全歸于母親和家庭,入托率接近為零。

東亞國家受儒家文化影響,強調家庭觀念和代際供養,女性在兒童養育中承擔核心角色,社會福利體系吸收了現代資本主義國家的制度和經驗,可以理解為超出“福利資本主義的三個世界”之外的第四類社會福利模式。東亞國家普遍經歷了快速人口轉變,面臨超低生育率陷阱,政府積極鼓勵家庭照料社會化,推動托育機構和服務發展。日本幼兒入托率從2010年的18.9%提高到2017年的30%,韓國入托率更是從38.2%提高到56.3%,在經濟合作與發展組織(OECD)國家中增幅最大,但托育服務社會化是否達到了提高生育率、解放女性生產力的政策初衷,仍然有待進一步觀察。

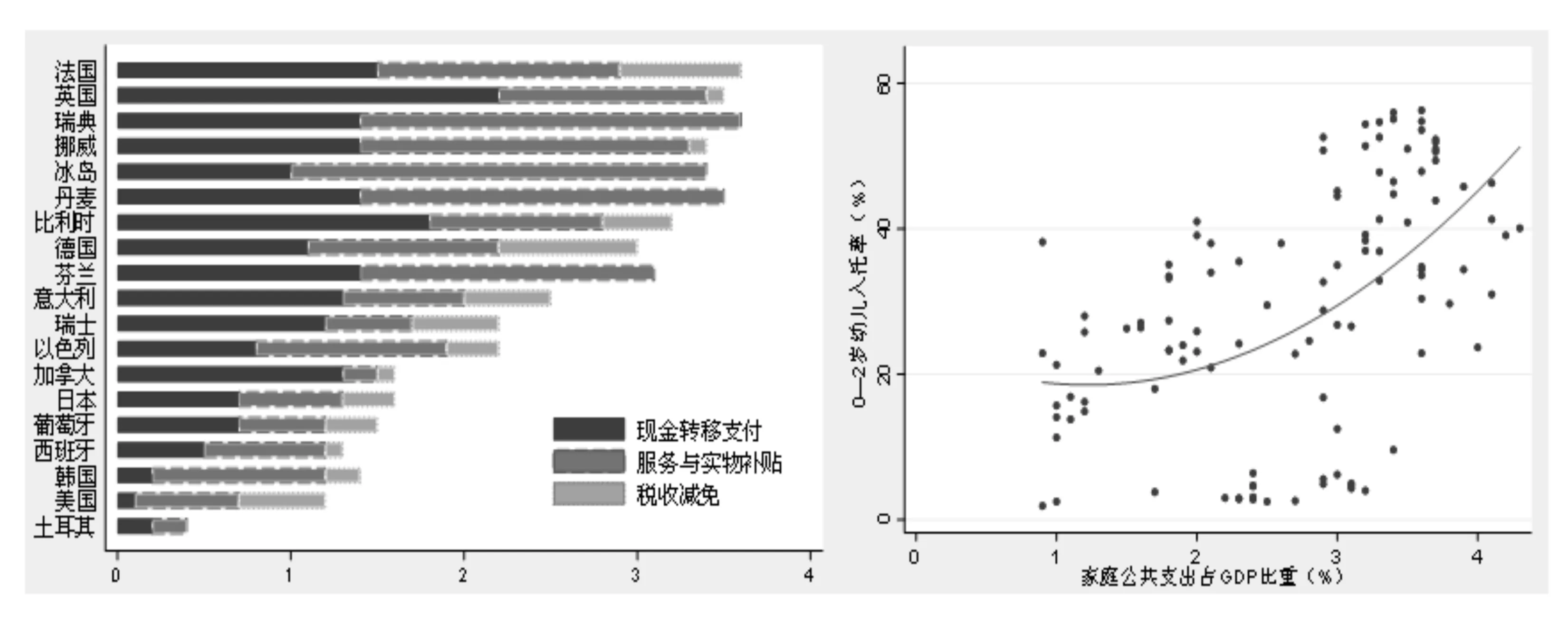

2.家庭公共政策是托育服務社會化的推動力量

家庭公共政策的主要目標是降低家庭生育和養育成本,促進家庭健康可持續發展。主要國家面向家庭的公共政策主要包括三類:一是現金轉移支付(cash benefits),即面向有孩子的家庭直接提供現金補貼;二是服務與實物補貼(services and in-kind),如提供公共托育服務;三是稅收減免(tax breaks),即根據生育和養育子女數量,免除或抵扣一定額度的納稅。發達經濟體尤其是高福利國家面向家庭的公共政策投入力度較高。法國、英國、瑞典、挪威、丹麥等面向家庭的公共支出占GDP比重達到3%以上,美國、日本的經濟體量大,面向家庭的公共支出占GDP比重也達到1%—1.5%(見圖2)。不同國家的家庭政策工具選擇偏好有所差異,這與國家福利制度也存在關聯,美國、德國積極地利用稅收減免政策支持家庭發展,北歐高福利國家如瑞典、丹麥、芬蘭等更傾向于直接轉移支付或公共服務供給。OECD國家經驗表明,家庭公共支出水平與0—2歲幼兒入托率之間存在明顯正相關關系,隨著公共支出水平提高,入托率以遞增的趨勢提高,這意味著政府公共投入對于促進托育服務社會化具有重要推動作用,面向家庭發展的公共政策是提高幼兒入托率的重要推動力。

例如:在進行小學數學的有關幾何圖形相關知識的學習過程中,老師就要對學生積極進行提問,促進學生的合作學習。比如,在為學生進行了幾何圖形的初步講解之后,老師就要對學生進行提問:“學生們進行幾何圖形的學習對我們會有什么樣的幫助?在我們的生活中又有什么樣的用處呢?”然后讓學生以小組的形式進行討論,注意每一組中都要保證組員之間的成績以及性格都有所不同。然后老師在組織學生進行幾何圖形的制作,讓他們進一步掌握相關內容。這樣的學習方式,促進學生的個性化發展,也有利于學生的共同進步,有利于小學數學高效課堂的構建。

托育服務發展促進了女性參與勞動力市場,但并沒有改變女性在家庭和育兒照料中的核心角色,女性仍然要協調家庭—工作之間的矛盾,而選擇兼職就業(part-time employment)或非正規就業(informal employment)是應對這一矛盾的重要方式。國際經驗表明,0—2歲幼兒入托率與女性從事兼職就業的比重呈現正相關關系,尤其在入托率從0提高到40%這一階段,女性從事兼職就業比重明顯提升(見圖7)。柯林斯研究發現,德國和美國媽媽們的就業率相差不多,但就業方式差異很大,德國媽媽們以兼職方式就業的比例超過一半,而美國媽媽們兼職就業比例僅占20%左右,德國媽媽若是在孩子年幼時全職工作,會被稱為“烏鴉媽媽”,

以兼職工作成為協調這一矛盾的優先選擇。

4.托育服務促進了下一代人力資本積累

不同的社會福利制度、社會政策、勞動力市場體系以及文化和價值觀共同調解著一個當代難題,即如何分配經濟生產的責任和作為社會再生產的育兒責任。育兒照料方式與社會福利模式密切關聯,國家福利制度對托育服務社會化具有關鍵影響,傳統文化和價值觀在其中具有根深蒂固的作用,而人口結構轉變與經濟轉型對傳統模式形成了沖擊,通過推動公共政策改變,可加快家庭育兒照料方式的適應性調整。但是,這種調整帶來的家庭和經濟社會影響可能與公共政策初衷并不完全一致。

三、托育服務社會化的經濟社會效應:釋放生育率還是解放生產力?

1.托育服務沒有明顯提高生育水平

花崗巖試件取自山東萊州,按照國際巖石力學試驗規范加工成150mm×150mm×150mm的立方體花崗巖試件。在試件觀測面中心鉆直徑45mm通孔,隨后以充填體充填。實驗中采用與巷道形狀一致的充填柱體,經測試充填體單軸抗壓強度為62MPa,與花崗巖相近,且充填體具有一定膨脹性,能與試件孔壁良好接觸。本文共進行五組實驗,試件編號分別為KZHG-45-1、KZHG-45-2、KZHG-45-3、KZHG-45-4、KZHG-45-5,其中K代表開挖,Z代表自然狀態,HG代表花崗巖,45代表通孔直徑,1~5表示序號。

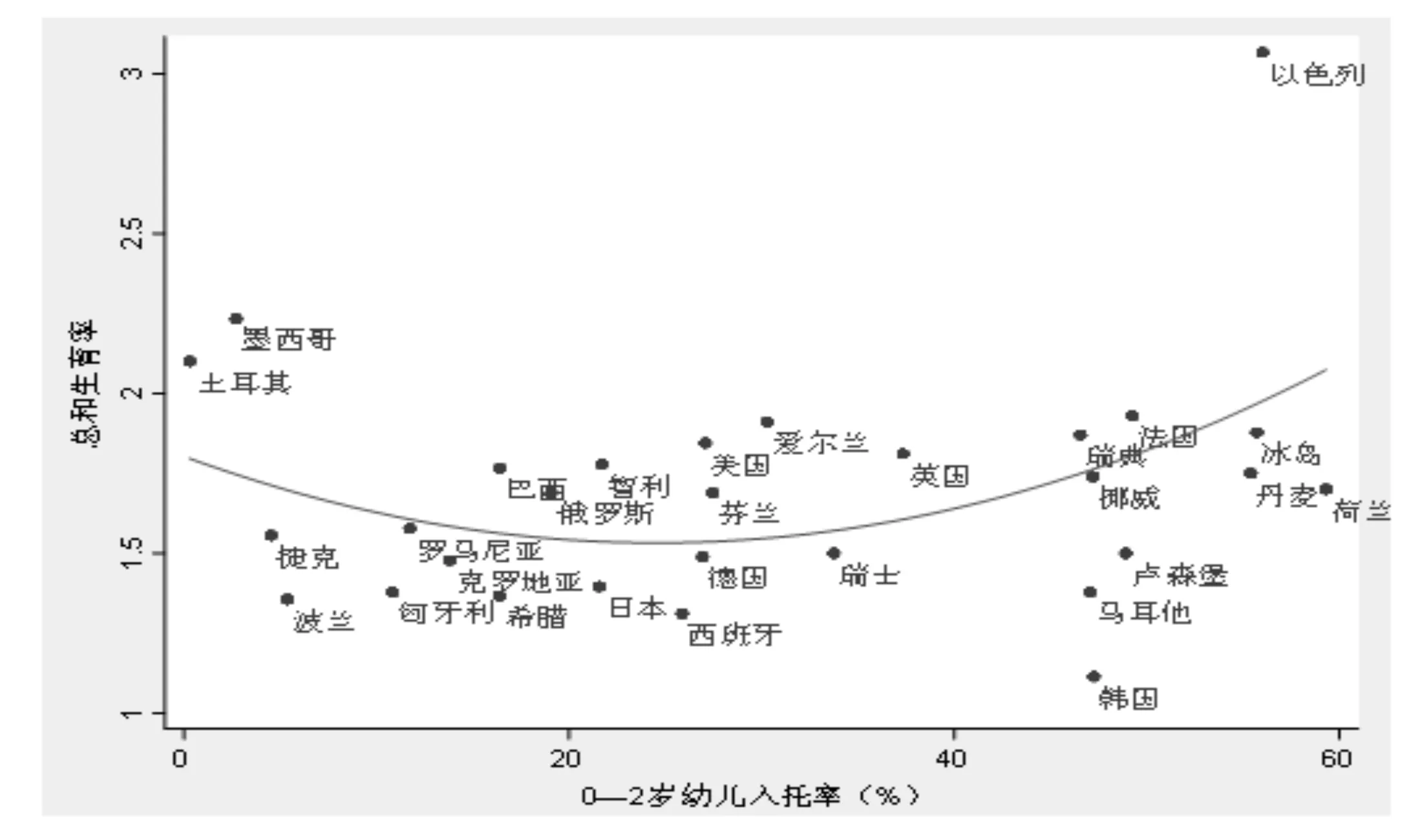

政策推動托育服務發展的重要初衷就是提高生育率,但目前來看其對生育率的實際作用尚不清晰。少子老齡化是后工業化國家面臨的普遍現象,諸多國家(尤其是東亞的日本、韓國)試圖通過強化家庭政策、發展托育服務擺脫超低生育率陷阱。遺憾的是,人口是一個慢變量,生育率下降是經濟社會發展和文化觀念共同作用的結果,依靠發展托育服務似乎在短期內難以改變低生育率境況。主要國家0—2歲幼兒平均入托率與平均總和生育率(TFR)之間的擬合關系顯示,兩者之間似乎并沒有明顯的關聯,一個模糊的U型曲線可能受到特殊樣本國家(如以色列、墨西哥和土耳其)的干擾(見圖3)。當然,對于入托率超過20%之后呈現出的微弱正相關曲線,我們可以理解為托育服務發展對于促進生育率回升的“樂觀”預期作用。我們進一步利用固定效應模型進行估計,在控制了人均GDP、人口規模以及人口結構等因素情況下,0—2歲幼兒平均入托率對于TFR并沒有顯著影響。從世界主要國家過去20多年的經驗來看,對于托育服務發展提高生育率水平尚沒有確切證據。

圖3為不同輸入交流電壓時輸出電流I隨時間t的變化曲線,通過分析電路輸出電流,輸出直流電流隨輸入電壓的升高而增大,并且電流穩定。雖然在電壓較大時電流出現波紋,但通過后續電路也可進行抑制。

同時,托育服務發展帶來了一些“未預期”的影響,傾向于鼓勵女性延遲生育年齡。國際經驗表明,0—2歲幼兒入托率越高的國家,女性平均生育年齡越高(見圖4),在考慮人口結構、經濟發展水平等因素影響下,這可以理解為托育服務可及性一定程度上消除了女性育兒照料的擔憂,為大齡女性生育或延遲生育計劃提供了更寬松的社會環境。婚外生育比例提高是托育服務發展的另一個“意料之外”的作用。婚外生育尤其是單親家庭的育兒照料問題往往面臨更大挑戰,媽媽們面臨的工作與照料之間的矛盾更為突出,將孩子送到托育機構是應對這一矛盾的現實選擇。經驗研究中發現了這一證據,0—2歲幼兒入托率與婚外生育比例之間存在正相關關系,尤其當入托率提高到20%以上,托育服務發展可能鼓勵婚外生育行為,婚外生育占比趨于提高。從提高生育率角度,托育服務發展對于鼓勵婚外生育似乎是“喜聞樂見”的,當然,婚外生育行為背后有著人口結構、社會文化等諸多因素的影響,究竟托育服務發展在其中發揮多大程度上推動作用,還值得進一步探討。

托育服務對于促進勞動力市場性別平等具有積極意義。國際經驗表明,2000年以來0—2歲幼兒平均入托率與就業率性別差異(男性—女性)存在高度相關性(見圖6),提高入托率有助于保障女性就業權利。墨西哥、土耳其等國家幼兒入托率不到5%,女性幾乎完全承擔育兒照護責任,表現為勞動力市場中顯著的性別差異,女性就業率平均要比男性低30個百分點。相反地,丹麥、挪威、瑞典等北歐國家幼兒入托率高達50%,男性與女性就業率差距不到10個百分點。固定效應模型估計顯示,在控制人均GDP、人口規模和人口結構等因素情況下,0—2歲幼兒入托率對就業率性別差異的邊際效應為-0.09,意味著入托率每提高1個百分點,男性與女性就業率差距能夠縮小0.09個百分點。從另一個角度來看,托育服務發展有利于減少女性家務勞動時間,縮小勞務時間的性別差異,推動家庭內部角色的性別平衡。土耳其、墨西哥等國家的女性和男性的平均家務勞動時間(每天)差距達到200分鐘左右,而丹麥、挪威等國的平均家務勞動時間的性別差距不到50分鐘。托育服務發展將影響家庭內部分工的性別角色,有助于改善家庭和全社會的時間配置,對于經濟社會發展具有深遠寓意。

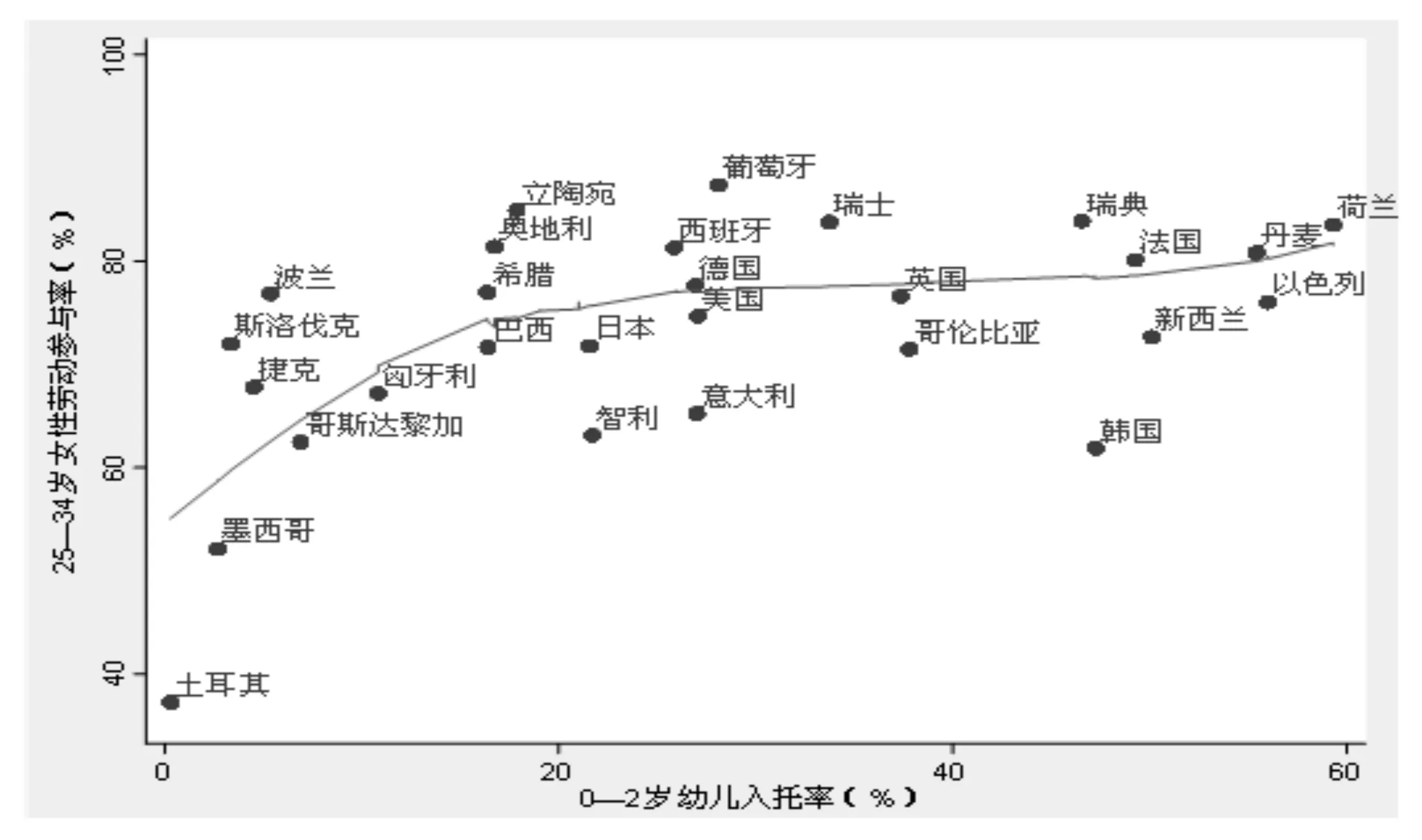

托育服務社會化過程顯著地促進了女性積極參與勞動力市場。尤其,25—34歲育齡高峰女性對于托育服務的敏感度更高,她們面臨的最大挑戰就是如何平衡育兒照料與工作之間的關系,女性由于生育行為和隨之而來的育兒照料問題被迫暫時退出勞動力市場,而托育服務是協調或緩沖這一矛盾的有效途徑。托育機構尤其是政府補貼的公共托育機構有助于提高女性的勞動參與率,

Boeckmann Irene, Joya Misra, Michelle Budig, “Mothers’ Employment in Wealthy Countries: How Do Cultural and Institutional Factors Shape the Motherhood Employment and Working Hours Gap?” , vol.94, no.3, 2015, pp.1301~1333.

相反地,俄羅斯的經驗研究表明,體制轉軌國家經歷了政府或國有企業主導的幼兒照料職能退出,直接帶來了女性勞動參與率下降。

T.Teplova, F.Woolley, “Balancing Work and Care in the Post-Soviet Russian Labor Market,” , no.CEP05-04, 2005.

國際經驗表明,2000年以來,0—2歲幼兒平均入托率與25—34歲育齡高峰女性的勞動參與率顯著正相關(見圖5),尤其托育服務發展初期階段,即入托率從0提高到30%這一階段,女性勞動參與率的提升效果更為突出。固定效應模型估計顯示,在控制了人均GDP、人口規模和人口結構等因素情況下,0—2歲幼兒入托率對25—34歲女性勞動參與率的邊際效應為0.08,意味著平均入托率每提高1個百分點,女性勞動參與率將提高0.08個百分點。過去十多年,東亞國家的日本、韓國加強了托育服務發展,入托率大幅提高,盡管沒有能夠顯著提升生育率,但對于女性參與勞動力市場發揮了積極成效。

2.托育服務有效解放了女性生產力

3.托育服務增強了女性就業靈活性

家庭政策與其他公共政策之間可能會出現協調性問題。例如,旨在保護女性權益的產假、護產假、育兒假等政策,現實中可能產生了強化父母育兒照料責任的作用,從而抑制托育服務社會化發展。OECD國家的經驗表明,母親孕產假、育兒假越長,更傾向于鼓勵母親和家庭承擔育兒角色,0—2歲幼兒入托率更低,尤其當假期超過50周以上,這種影響更為明顯。

捷克、斯洛伐克、匈牙利等東歐國家擁有超長的女性產假,公共政策的基本理念和價值導向就是母親來撫養幼兒,這些國家平均入托率在10%以下。作為參照,挪威等北歐國家,既有悠長的產假,又有較高的托育覆蓋,家庭政策與其他公共政策之間的協調性較好,父母更容易兼顧工作與子女照料。育兒假政策與托育服務可以被看作一個硬幣的正反兩面,

Misra Joya, Michelle Budig, Irene Boeckmann, “Work-Family Policies and the Effects of Children on Women’s Employment Hours and Wages,” , , vol.14, no.2, 2011, pp.139~157.

例如聯邦德國將育兒假縮短為一年,而媽媽無法為未滿3歲的孩子找到一家能夠接受他們的托兒所時,她們的焦慮感會很強,若不能將托育服務政策和育兒假政策協調優化,媽媽們很可能將持續處于家庭—工作的矛盾困境中。

本研究主要通過調查問卷的方式進行。調查問卷為英語聽力學習策略的調查問卷。調查問卷使用Likert五級量表,選項從1到5分別表示從“這個選項完全或基本上完全不適合我的情況”到“完全或基本完全適合”的五個等級計分。最后,使用社會科學統計軟件(SPSS)進行描述性統計。

那么,托育服務發展是否會影響女性就業質量呢?西方福利國家倡導的“女性友好”政策在提高女性勞動參與率的同時,確實也產生了意料之外的后果,如育兒假、彈性工作制、居家辦公等家庭友好政策導致女性職業晉升通道收窄、性別工資差距擴大。Mandel和Semyonov研究發現,這一“福利悖論”在經驗中確實存在,旨在促進女性參與勞動力市場的家庭政策一方面推動了性別平等,但同時也使得女性更傾向于參與報酬較低、不夠體面的工作,從而帶來另一方面的性別差異,家庭政策不經意間成了一把“雙刃劍”。

Hadas Mandel, Moshe Semyonov, “A Welfare State Paradox: State Interventions and Women’s Employment Opportunities in 22 Countries,” , vol.111, no.6, 2006, pp.1910~1949.

經驗研究表明,托育服務發展更傾向于鼓勵女性自愿選擇兼職就業,對于提高勞動力市場靈活性具有積極意義,0—2歲幼兒入托率與女性從事非自愿性兼職就業占兼職就業人員的比重之間呈現負相關關系,媽媽們權衡家庭與工作矛盾關系之后,自愿性地選擇從事兼職就業,這種情況下造成的效用損失相對較小。

演出前,我在心里默念著,一定要唱好每一句歌詞,記得每一個調度,做好每一個動作,不能出現意外和失誤。經過努力,這一切我們真的全都做到了!

兒童人力資本積累是一國未來經濟社會可持續發展的關鍵支撐。早期教育對兒童人力資本積累的重要性已經達成共識,幼兒出生后的1000天被視為影響其未來長遠發展的關鍵階段或“窗口期”, 這一階段投資的終生回報率最高。按照Heckman研究估算,人力資本投入的回報率隨兒童年齡的增加而不斷遞減,0—3歲幼兒早期教育投入的回報率高達16%左右,

James J.Heckman, “Policies to Foster Human Capital,” , vol.54, no.1, 2000, pp.3~56.

而全社會平均教育回報率一般在6%—12%之間。

Robert J. Barro, Jong-Wha Lee, “A New Data Set of Education Attainment in the World: 1950-2010,” , no.15902, 2010.

兒童養育與早期教育是一個連續的過程,入園率被視為學前教育和早期教育發展的重要指標,對于一國未來人力資本積累和經濟可持續發展具有重要意義。國際經驗表明,0—2歲幼兒入托率很大程度上影響了后一階段3—5歲兒童入園率,兩者之間呈現遞增的正相關關系。人力資本是一個逐漸積累的過程,教育也是生命周期中的連續過程,更好的兒童養育不僅對于當前階段,對于未來人生發展階段都具有積極而深遠的影響。托育服務發展不僅僅解決幼兒照料問題,同樣也發揮早期教育開發的重要功能,尤其高質量的托育機構和服務更為重視早期教育,這對于兒童未來認知能力和非認知能力發展具有積極作用。

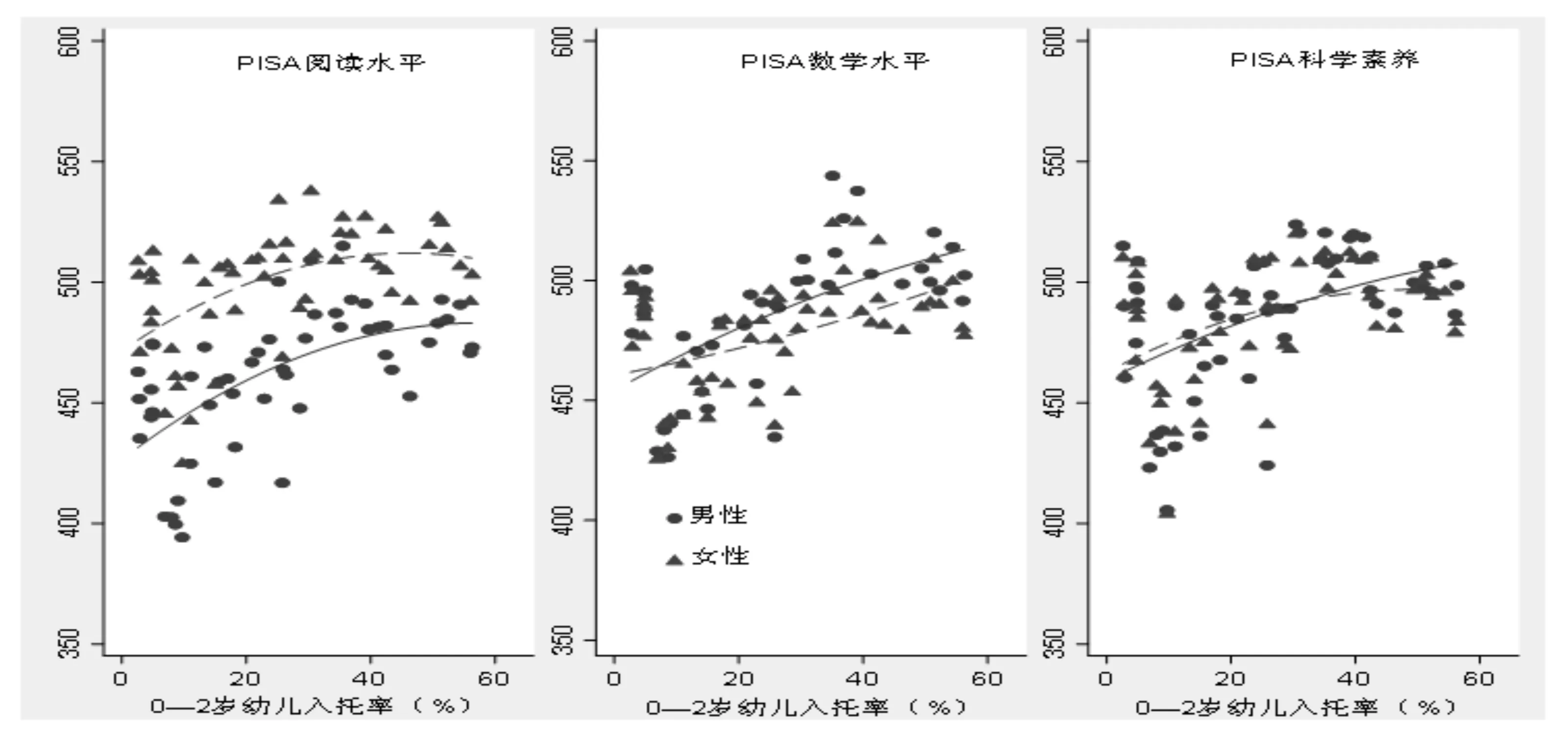

托育服務發展對于青少年素質水平提升具有積極意義。通過觀察幼兒階段的平均入托率與青少年階段的素質能力測試(programme for international student assessment, PISA)成績之間的關系,有助于我們理解托育服務發展對兒童人力資本積累的長遠影響。國際經驗研究表明,2000年以來0—2歲幼兒平均入托率與2015年15歲青少年PISA測試成績呈現顯著的正相關關系,入托率越高的國家,青少年閱讀水平越高,數學計算能力越強,科學素養也更高,男性和女性青少年都呈現類似特征(見圖8)。計量模型估計顯示,0—2歲幼兒入托率對15歲青少年閱讀水平的邊際影響更大,其次是科學素養和數學計算能力。

托育服務發展對于兒童人力資本水平積累發揮了中長期影響,相對于提高生育率水平,托育服務發展對一國未來人力資本積累的寓意更為深遠。托育服務的政策目標應該更加廣泛,加強兒童認知能力和非認知能力開發,推動下一代人力資本積累應該納入其中,甚至有必要擺在首要位置。

四、中國托育服務發展的目標定位和政策舉措

1.托育服務發展的目標定位

財務管理制度的構建能夠為財務會計管理工作的優化開展以及各項工作的穩定運行提供良好的支持。但是在當前社會背景下,在組織開展財務會計管理工作的過程中,發現制度不完善的問題相對較為明顯,在中小企業領導不夠重視財務會計管理工作,所設計的制度體系科學性和規范性不足的情況下,難以發揮出中小企業財務管理制度的重要作用,無法對各項管理工作進行規范,特別是在監督制度不健全的情況下,企業財務會計管理工作的穩定開展會受到嚴重的不良影響,無法為新時期中小企業建設和發展過程中現代化建設目標的實現提供有效的支撐。

中國快速人口老齡化和超低生育率是政府推動托育服務發展的最直接動因。過去十多年來,中國人口政策經歷了從“單獨二孩”到“全面二孩”再到“全面三孩”的逐步調整,基本實現了絕大多數家庭的自主生育,但政策效果并不理想。根據第七次全國人口普查數據,2020年中國人口出生率下降到8.52‰,總和生育率下降到1.3的歷史低點。托育服務發展首次被納入國民經濟社會發展規劃目標中,反映了依靠托育服務釋放生育潛力的強烈政策初衷。但是,國際經驗表明,做好托育服務可能僅僅是提高生育率的必要條件,而并非充分條件,試圖通過提高幼兒入托率擺脫“低生育率陷阱”也是不現實的。中國托育服務發展同樣要重視人口與經濟社會發展的基本規律,盡管穩定生育水平、應對老齡化的任務緊迫,但不宜將提高生育率作為托育服務發展的直接政策目標,應該立足于長遠,將人口與生育政策置于經濟社會發展整體框架中,努力建設生育友好型社會,將促進女性勞動力市場發展和未來人力資本積累作為重要政策目標,為人口與經濟社會協調均衡發展營造良好環境和堅實基礎。

“十四五”時期是中國托育服務發展的布局階段,也是關鍵時期,有必要做好頂層設計,明確發展思路和目標導向,清晰界定作為公共產品的托育事業與發揮市場機制作用的托育產業之間的邊界,吸取養老服務發展的教訓,

避免走不必要的彎路。托育服務發展的目標導向應該定位于 “一石三鳥”:一是提升未來人力資本水平的前瞻之策,托育的重點不僅在于“托”,更重要的是“育”,將幼兒早期開發和下一代人力資本積累作為關鍵目標;二是挖掘潛在勞動供給的務實之舉,通過幼兒照護社會化解放女性生產力,推動實現家庭—工作之間的協調,建設一個理想的“雙職工/雙照顧者社會”;

三是積極應對人口老齡化的長遠之計,通過發展托育服務降低生育和養育成本,為釋放生育潛力、保持穩定的生育水平提供必要條件,并不寄希望短期改變生育率變動趨勢。

2.托育服務發展的關鍵任務和政策舉措

首先,托育服務供給要滿足家庭多樣化的托育服務需求。2019年全國人口與家庭動態監測顯示,中國0—3歲未達到入園年齡的幼兒入托率為8.3%,按照OECD的統計口徑(0—36個月幼兒)估算,中國幼兒入托率僅為4.3%,遠低于OECD國家平均水平(35%)。若以OECD國家平均入托率為發展目標進行估算,“十四五”期末,中國托位供需缺口將達到650萬個,彌補這一缺口需要將托位建設目標從目前“十四五”規劃目標的每千人4.5個提高到9.0個。但當前有效供給不足抑制了家庭托育服務需求,若家庭潛在需求不能得到釋放,即便每千人4.5個的規劃目標如期實現,也將會帶來托位供給過剩。因此,托育服務供給要充分考慮不同家庭的差異化需求,創新多樣化的托育服務模式,中低收入家庭的托育服務需求通過政府主導的公共托育機構或普惠性托育機構得以滿足,中高收入家庭的多樣化托育服務需求通過市場托育機構獲得。公共政策要積極鼓勵家庭通過多種方式獲取托育服務,政策工具優先選擇面向中低收入家庭的育兒津貼、“托育券”以及提高個人所得稅抵扣標準等。

第二,托育服務要將兒童優先和養育質量放在重要位置。0—3歲幼兒處在快速變化的成長階段,托育服務體系建設要遵循幼兒發育和成長規律,將兒童的全方面照護和早期開發放在重要位置,針對0—1歲、2歲和3歲不同階段的幼兒,提供差異化的托育服務。專業育兒師資隊伍是托育服務體系的最大短板,預計“十四五”時期將存在較大缺口,應該加強育兒師資培訓體系建設,通過職業教育、高等教育體系加強專業人才培育,通過發展壯大育兒師專業人才隊伍和人才儲備,確保未來托育機構科學適當的師幼配比。應注重在認知能力、非認知能力以及營養健康等方面研發高質量、高水平的課程體系和培養方案,高等教育和中職教育需要加強嬰幼兒早期教育和學前融合教育的專業建設。

第三,增強托育服務政策與勞動力市場的協調性。旨在鼓勵女性生育和養育的政策(如延長育兒假)可能造成用人單位對女性就業的歧視,托育服務相關政策要注重與勞動力市場之間的協調性,建立合理的生育養育成本分攤機制,鼓勵用人單位支持員工協調家庭—工作關系,在鼓勵生育的同時,積極支持女性在勞動力市場中的穩定發展,營造良好的全社會托育文化氛圍。家庭和父母在養育中的角色不宜被托育服務替代,勞動力市場政策要更具有包容性,社會保障和福利政策能夠有效銜接,支持彈性工作和靈活就業,推動家庭、工作與育兒照護協調發展。

智能制造是臺達發展的重要方向,臺達力求以豐富的電子制造經驗及工業自動化專業知識為基礎,整合從設備端感測、控制驅動、數據傳輸,到信息分析管理等相關技術,發展從智能機設備、智能產線到智能工廠的全方位整合解決方案。2018工博會,臺達重點展示了以臺達制造執行系統(DIAMES)為核心,整合臺達多種工業自動化軟、硬件設備的升級版“智能制造示范線”,不僅難度提升,工藝流程更為精細,效率也大幅提升。可實時下單、自動生產,并可監看作業進度及設備運作數據的智能生產線,為現場來賓制造禮品,體驗高效、全自動、數字化的“未來智造”。

第四,協調托育服務的公共屬性與市場屬性。托育服務體系的兩大支柱是“托育事業”與“托育市場”,兩者共同推動家庭嬰幼兒照護的社會化:在“托育事業”方面,關鍵是要明確界定政府的角色和邊界,政府主導的公共福利性質的托育機構,旨在提供最基本的托育服務,政府要進行全方位管理,警惕社會資本過度介入。要注重托育服務的公平性與可及性,例如流動人口兒童和留守兒童的照護服務缺失問題突出,托育機構要覆蓋城中村、城市社區內流動家庭,以及流動人口集中的工業園區和廠區。應推動各級政府機關事業單位、國有和集體企業、街道和社區等公共資源向社會開放,為單位職工和周邊居民提供托育服務,鼓勵社區日間照料中心拓展托育服務。在“托育市場”方面,關鍵是要充分尊重市場規律,推動育兒照護經濟(childcare economy)發展,

形成完整的托育供應鏈或產業鏈,政府不干預運營方式和定價標準,慎重使用托位補貼、定向機構建設補貼等排他性政策,避免刺激托育機構低質量、無序擴張,導致資源配置扭曲和財政資源浪費,重點放在行業規范管理和改善市場環境,通過場地、稅費、信貸等普惠性政策給予支持,推廣托育行業意外保險項目,分散托育機構運營風險。