不同栽培條件對獨蒜蘭球莖產量的影響

吳必鋒, 余德會, 李 揚, 張世玲, 張前江, 王 彪

(貴州省雷公山自然保護區管理局, 貴州 雷山 557199)

獨蒜蘭[Pleionebulbocodioides(Franch.)Rolfe]是中國特有物種,主要分布于四川、云南、貴州等長江以南各省區,常生于海拔900~3 600 m的常綠闊葉林下或灌木林緣富含腐殖質,質地疏松、透氣、排水良好的土壤或苔蘚覆蓋的巖石上[1]。獨蒜蘭球莖可入藥,具有清熱解毒、化痰散結的作用[2],其化學成分主要為菲類、聯芐類,此外還含有少量苷類、木脂素類及黃烷類化合物[3],現已成為國內重點研究和開發的藥材品種之一。在雷公山地區主要生長于雷公坪一帶,分布區域狹窄,且種群數量少[4]。由于當前其野生自然資源被過度采挖,儲量急劇減少,市場價格居高不下,人工栽培成為獨蒜蘭開發利用的重要途徑。光照和肥力是植物生長和發育的必要條件,在獨蒜蘭栽培過程中,光照和肥力是阻礙栽培增加產量的主要環境因子。為其規模化大田栽培提供參考,2019年12月下旬開展了不同光照、肥力和密度對獨蒜蘭球莖的影響試驗。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗地為雷公山國家級自然保護區九十九試驗經營場(貴州省雷山縣大塘鎮九十九工區),海拔1 180 m,氣候溫和,雨量充沛,四季分明,年均氣溫13℃,無霜期248 d,年降雨量1 500 mm。土壤為黃棕壤,質地疏松、土層深厚、有機質含量豐富,土壤pH4.5[5]。

1.2 試驗材料

2019年12月下旬,在雷公山周邊的中藥材種植基地采集已倒苗的獨蒜蘭球莖,選取健壯、完好、長勢相近的球莖用作栽培種球。

1.3 試驗設計

在同一地塊、相同溫度和濕度環境下選擇不同光照、不同肥力和不同密度3種影響因子進行栽培試驗。將采集清理準備好的種球按每份1 000.0 g稱取12份,分別設遮陽率50%+施肥[栽培前施復合肥(N-P-K=15-15-15)100 g/m2作為苗床底肥,花謝后5月初和7月初分別各追施1次復合肥50 g/m2]處理,遮陽率50%+不施肥處理,不遮陽+施肥處理,不遮陽+不施肥處理,分別按5 cm×5 cm、10 cm×5 cm、10 cm×10 cm 3種密度進行栽培試驗,共12個處理。其他田間管理一致,在2020年12月倒苗后挖取各處理全部獨蒜蘭球莖分別進行稱重。

1.4 數據處理

采用Excel對試驗結果數據進行對比分析,進行無重復雙因素方差分析。

2 結果與分析

2.1 不同密度獨蒜蘭球莖產量

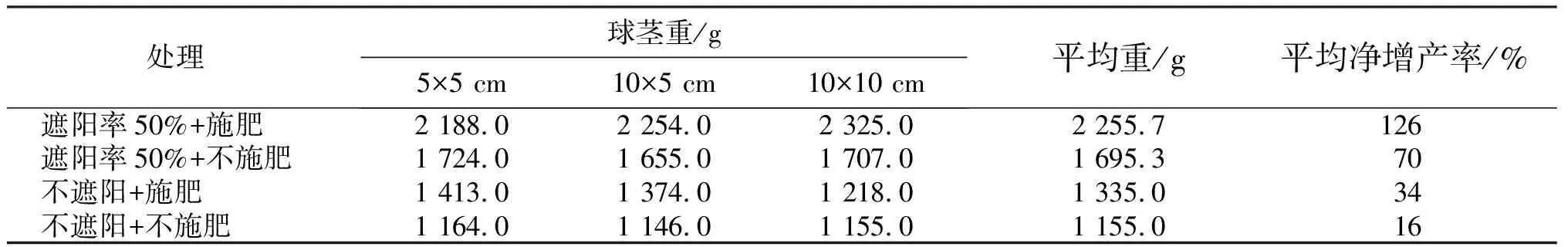

從表1看出,4個處理不同栽培密度獨蒜蘭球莖的產量差異不大。經方差分析,P=0.97>0.05,同一處理不同密度間產量差異不顯著,說明密度對獨蒜蘭球莖產量影響較小。

表1 不同密度獨蒜蘭球莖產量

2.2 相同密度不同遮陽與施肥條件下獨蒜蘭球莖產量

由圖1可知,相同密度下遮陽處理獨蒜蘭球莖的產量均高于不遮陽處理,施肥處理獨蒜蘭球莖的產量均高于不施肥處理,總體表現為遮陽率50%+施肥>遮陽率50%+不施肥>不遮陽+施肥>不遮陽+不施肥。結合表1看出,遮陽率50%+施肥增產最多,平均凈增產率為126%,是不遮陽+不施肥條件的7.88倍。遮陽處理對產量影響較明顯,其次為施肥。

圖1 不同處理獨蒜蘭球莖產量

3 結論與討論

試驗結果表明,不同的光照和肥力獨蒜蘭球莖產量有明顯差異,其中遮陽條件的作用明顯,施肥條件其次,密度影響甚微。與吳必鋒等[6]的研究試驗結論,即獨蒜蘭球莖的生長發育需要適當的光照和充足的養分相似。建議在獨蒜蘭大田栽培過程中,春季不遮陽,夏季要遮陽適當減少光照,做到降溫保濕,適時追肥可以增加產量。

獨蒜蘭在遮陽率50%+施肥的栽培模式下,平均凈增產率達到126%,是不遮陽+不施肥處理的7.88倍,與林樹坤等[7-8]的研究結果相近,但達不到李洪林等[9]研究得出的年增殖3~4倍的產量,與張麗娜等[10]的研究結果不一致。這可能與氣候、土壤母質等其他影響肥力發揮作用的因子有關,有待進一步深入研究。同時,此栽培模式對環境條件和田間管理要求嚴格,且種苗需求大、價格高,導致利潤空間不大,這與吳沙沙等[11]的研究結論相近,還不適宜推廣大田栽培應用。因此,建議加強對獨蒜蘭原生環境調查分析,優良種源的選育,以及進行長周期多因子栽培模式研究,進一步優化栽培技術,才能篩選出適合大田產業化生產和推廣的獨蒜蘭栽培模式。