二環線高架橋關鍵技術研究

舒勇 劉從新

摘要 武漢市二環線漢口段(江漢二橋~建設大道)是二環線的組成部分,采用主路高架、輔路地面的布置方式,交叉口采用部分互通結合地面平交形式,其他次要路口均采用主路分離結合輔路平交形式,沿線設置上下橋匝道、人行過街設施和公交車停靠站點。高架橋為雙向6車道,地面道路雙向4~6車道,道路路口處局部拓寬。文章重點介紹了高架橋的橋型總體設計、設計計算以及橋梁基礎、地鐵范圍內橋墩基礎處理等關鍵部分的設計,可供類似工程參考。

關鍵詞 高架橋;橋梁設計;橋墩基礎;設計計算

中圖分類號 U443.3文獻標識碼 A文章編號 2096-8949(2022)05-0141-03

0 引言

隨著我國社會經濟發展水平的提高,道路交通事業也迎來了迅猛發展的時期。隨著各地城鎮化率逐步提高,城市道路改造項目不斷增多,城市高架橋在其中的地位和比重越來越高。該文以武漢市二環線漢口段高架橋建設為例,研究在既有復雜管線條件下的橋梁基礎設計、地鐵車站范圍內橋墩基礎處理等關鍵措施,通過合理的技術措施,使橋梁結構受力處于合理狀態,供類似工程參考。

1 工程概述

二環線漢口段高架位于武漢市發展大道上,全長3.6 km,是二環線的組成部分。橋梁采用30 m標準跨徑連續預應力混凝土箱梁,路口采用29~55 m連續鋼箱梁。

2 主要技術標準

道路等級:城市快速路;計算行車速度:二環線主線60 km/h,地面輔道40 km/h,立交匝道30~40 km/h;橋面標準寬度:26 m;雙向6車道;荷載等級:公路-Ⅰ級;溫度荷載:體系升降溫±20°;梯度溫度T1=15.2°,T2=5.74°;抗震要求:設計地震烈度6度,地震動峰值加速度為0.05 g,7度設防;風荷載:設計基本風速V10=25.6 m/s;坡度:雙向1.5%橫坡;高程系統:1985國家高程基準系統;坐標系統:1954北京坐標系統;環境類別:Ⅰ類;設計基準期:100年。

3 橋梁總體設計

3.1 建設條件

工程范圍內道路沿線現狀地下管線較多,有給水、排水、電力、電信、燃氣、有線電視、路燈及交通信號等管線。

擬建場地地層自上而下主要由7個單元層組成:

(1)人工填土層(Qml)。

(2)第四系全新統新近沉積形成的淤泥質土層(Q4al)。

(3)第四系全新統沖積形成的一般粘性土層(Q4al)。

(4)第四系全新統沖積形成的淤泥質土層及一般粘性土層(Q4al)。

(5)第四系全新統沖積形成的粉砂夾粉土、粉質粘土過渡層(Q4al)。

(6)第四系全新統沖積形成的粉砂層(Q4al)。

(7)白堊—下第三系泥質粉砂巖層及礫巖層(K-E)。

3.2 橋型設計

根據建設條件,可選橋型主要為預制空心板梁橋、預制小箱梁橋和連續箱梁橋[1-2]。

從施工方法、結構力學性能、適應跨越路口的能力、對橋面變寬的適應性、施工期間對交通的影響、景觀效果、工程造價等多方面進行比較,標準段選擇現澆預應力混凝土連續箱梁;非標準段選擇連續鋼箱梁。主線高架橋孔跨布置如下:

(3×30)+(36.1+50+35+29)+(2×30+28+30)+(4×30)+(2×30)+(30+40+30)+(2×30+33+27+30)+(5×30)+(5×30)+(30+35+30+24)=1 207.1 m。

(29+30+30+30+28)+(5×30)+(30+40+2×32+30)+(31+50+54+50)+(41+55+55+35)+(20+4×27)+2×(3×30)+2×(5×31.9)+3×(4×30)+(29+30+30+28)+(30+40+2×32+30)+ 2×(5×30)=2 400 m。

4 橋梁主體結構設計

4.1 上部結構

標準橋梁上部結構采用箱型斷面預應力混凝土結構,設單箱三室,梁高2.0 m;箱梁頂寬26.0 m,頂板厚25 cm,兩側懸臂長4 m,懸臂厚度22~55 cm;箱梁底寬8.5 m,底板厚22 cm;橫向設4道腹板,中腹板為直腹板,邊腹板采用斜腹板,腹板標準厚度60 cm,支點附近加厚至80~100 cm。

橋梁按A類預應力結構設計,縱、橫向均配置預應力鋼絞線。縱向預應力鋼束配置如下:腹板采用19-φs15.2鋼絞線,頂板采用9-φs15.2鋼絞線,底板采用7-φs15.2鋼絞線,均采用圓波紋管成孔。為節省管道布置空間,減薄頂板厚度,橫向預應力采用扁形波紋管體系,鋼束型號3-φs15.2。上部結構混凝土強度等級C50。

為減小施工期間對既有交通的影響,部分跨路口位置的上部結構采用四箱室的焊接鋼箱梁。梁高與混凝土梁一致,考慮鋼箱梁鋪裝多一層8 cm現澆層,梁高采用1.92 m。箱梁頂寬26 m,兩側各設3.827 6 m的懸臂,懸臂為橫向受力,焊接工字形斷面。鋼箱梁采用正交異性橋面系,頂板標準厚度14 mm,支點兩側局部加厚,橋面采用U型加勁肋或T型加勁肋,懸臂外側梁高較矮的地方局部設板肋;每隔2.5 m設一道厚度14 mm的橫隔板;箱梁底板標準厚度為14 mm,支點兩側局部加厚,底板設縱向加勁肋。鋼箱梁鋼材材質采用Q345qC。

4.2 下部結構

現狀道路下埋設給水、排水、通信、燃氣等管線,現有排水管道基本采用箱涵。在保護既有排水管道的前提下,橋墩基礎采用騎跨式方式跨越箱涵。

下部結構均采用雙柱式花瓶墩墩身、單個墩柱1.7 m

×1.7 m,中間以系梁連接。系梁尺寸1.7 m×1.2 m。墩身采用C40混凝土。橋墩立面見圖1。70FFAFDB-0C2A-4FBA-BACB-665AD7332E44

橋墩基礎采用4根Φ1.5 m或6根Φ1.2 m群樁基礎。

4.3 橋梁總體計算

結構計算采用通用軟件Midas/Civil建立整體模型,主梁共分47個單元,48節點。

4.3.1 設計荷載

(1)一期恒載容重:r=26.5 kN/m3

(2)二期恒載重:

橋面鋪裝:23.5×0.09×24=50.7 kN/m;防撞護欄:17+11.7×2=40.4 kN/m;種植土:5.8 kN/m;隔聲屏:1.5×2+1=4kN/m;總重:40.4+50.7+5.8+4=100.9 kN/m。

(3)活載:

汽車荷載類別:城—A;車道數:6;橫向分配系數:6×0.55×1.15=3.795;沖擊系數:1+20/(80+30)=1.182。

(4)溫度:

系統溫度:升降溫±20℃;梯度溫度:正溫差T1=15.2℃,T2=5.74℃;反溫差:正溫差×(-0.5)。

(5)支點不均勻沉降:按0.5 cm計算。

4.3.2 計算結果

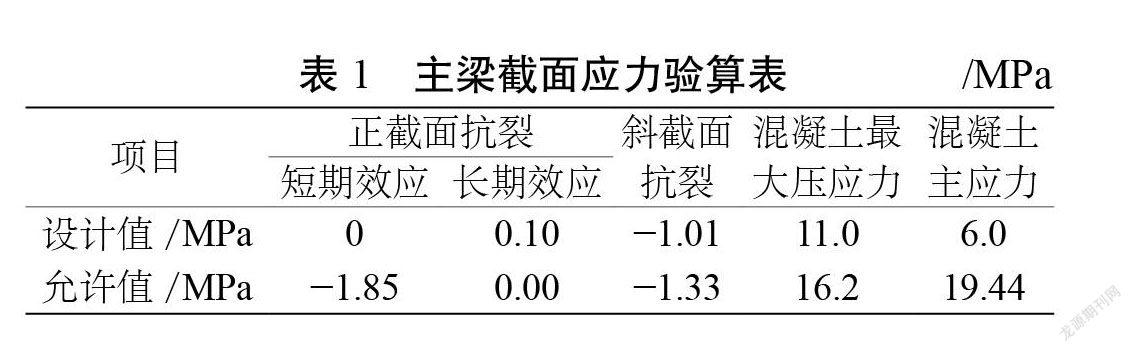

主梁截面應力驗算結果見表1。

結構經驗算滿足規范[3]要求。

5 關鍵技術處理

5.1 橋墩基礎設計

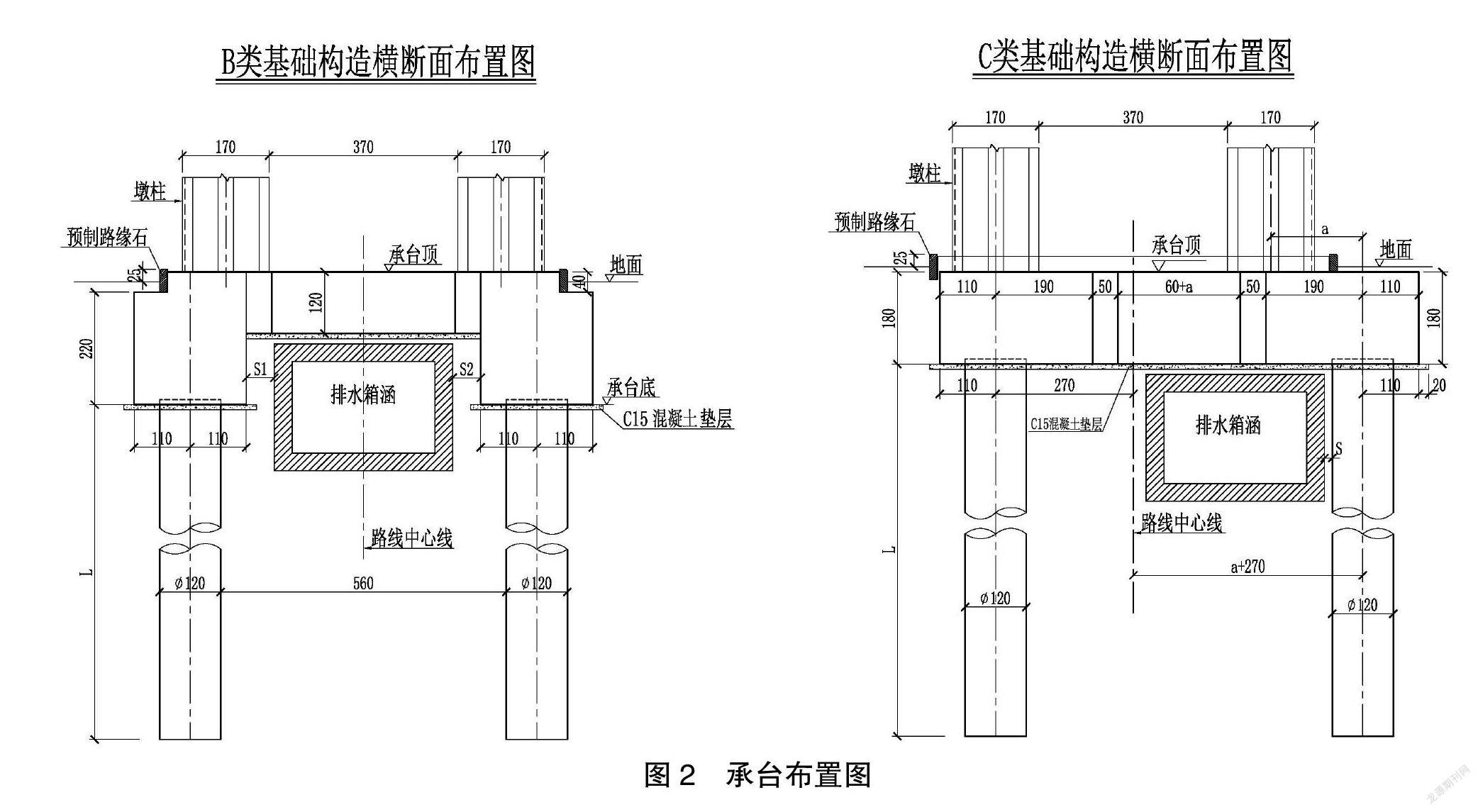

二環線橋墩位于發展大道上,市政管線復雜,道路中央布置8 m寬花壇(橋墩布置其中),花壇下存在既有排水箱涵。橋梁樁基及承臺均須避開箱涵。由于箱涵線位、大小、埋置深度不一,因此基礎形式多樣。考慮施工的方便,歸類三類承臺形式:

A類承臺為整體式承臺,φ1.5 m鉆孔樁基礎。承臺尺寸6.0 m×2.5 m×2.5? m,中間以2 m×2.9 m×1.5 m的系梁相連,C30混凝土。鉆孔樁采用C25混凝土。

B類承臺為整體式承臺,φ1.2 m鉆孔樁基礎。承臺尺寸7.2 m×2.2 m×2.6? m,中間以4.6 m×3.5 m×1.2 m的系梁相連,C30混凝土。承臺超過8 m寬花壇部分切角,避免露出地面。鉆孔樁采用C25混凝土。

C類承臺為整體式承臺,φ1.2 m鉆孔樁基礎。承臺尺寸7.2 m×3 m×1.8 m,中間以(2~3.4)m×5 m×1.8 m的系梁相連,由于承臺下排水箱涵的影響,承臺較薄,抗剪要求需要采用C50混凝土。鉆孔樁采用C25混凝土。

橋墩基礎的布置,基本避免了大排水箱涵的遷改,減少了后期施工配合工作量,節省了工程造價,縮短了施工工期。

承臺布置圖見圖2。

5.2 地鐵范圍橋墩設計

二環線橋墩樁基礎在地鐵車站范圍內的處理。為確保橋梁樁基安全,唐家墩、竹葉山地鐵車站開挖時,站內二環線高架橋墩樁基應做及時穩固的防護;同時將已做的橋樁在車站底板處再做一道承臺,形成雙承臺橋樁基礎,在后期與車站底板一起現澆。

(1)樁基沿道路里程增大方向通過樁間構造連成整體。要求每開挖3 m深度后,立即對樁身表面鑿毛,及時進行樁間連接施工。

(2)地鐵車站挖到底層后,澆筑第二道承臺。

通過以上處理措施,合理地解決了橋梁基礎與地鐵車站的空間沖突。

5.3 軟弱地基橋梁引道設計

常規匝道橋梁引道為路堤形式。因S6匝道路段管線遷改困難,同時為解決引道局部開挖后地基承載力不滿足設計要求的問題,對S6匝道引道段進行了特殊設計處理。

(1)對S6K0+040~S6K0+083.678路段進行單獨設計,其中S6K0+040~S6K0+063.678路段采用U型槽+C15毛石混凝土,S6K0+063.678~S6K0+083.678路段采用框架結構。

(2)S6K0+040~S6K0+083.678路段采用9 cm鋪裝層(同橋面鋪裝層),結構底設30 cm碎石墊層。

(3)匝道引道懸臂式擋土墻的埋深增加50 cm(即墻趾底高程降低50 cm,墻高H增加50 cm),選用相應墻高的擋土墻并進行結構受力分析及配筋驗算[4]。

6 結語

武漢市二環線漢口段(江漢二橋~建設大道)是二環線的組成部分,為市政綜合項目,綜合管線、地鐵車站等協調復雜。高架橋采用斜腹板、大懸臂箱梁,綜合了斜腹板箱梁與弧線形箱梁截面的優點,不但結構受力合理、工程造價較低,同時梁體造型溫和又富有動感,既減輕橋下路人的壓抑感,又容易融入橋梁沿線周邊的建筑及環境景觀;其下部結構因地制宜,采用騎跨式承臺,避免排水箱涵的大面積拆遷;地鐵車站內橋墩與地鐵車站立柱完美結合使用;軟弱地基橋梁引道采用框架結構,減小地基承載力的要求。

在橋梁設計建造過程中,通過合理設計,采用合適的設計方案,達到了較好的實施效果,該項目已建成通車。

參考文獻

[1]任才. 中心城區新建高架橋上部結構選型研究[J]. 城市道橋與防洪, 2020(1): 43-46.

[2]張颯. 城市高架橋梁常見結構形式比選[J]. 城市建筑, 2019(16): 107.

[3]公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范: JTG3362—2018[S]. 北京:人民交通出版社, 2018.

[4]建筑地基基礎設計規范: GB50007—2011[S]. 北京:中國建筑工業出版社, 2011.70FFAFDB-0C2A-4FBA-BACB-665AD7332E44